【金の脳】

●ファラミアは当初、名前も人物設定も違っていた。

名前はファルボルン(Falborn)で、しかもボロミアの弟では無かった。普通のゴンドールの将官だった。

うっひょ〜〜!!! まじ!?

このサイトをごらんの方には執政家ファン、特にファラミアファンの方が少なくないと思いますが、いんやああびっっっくししちゃいますよね!!!

詳しく言うと「ボロミアの弟で、悲劇の高潔な武人」という設定の登場人物は、当初考えられていなかったようなのです。

ではどのようにしてファラミアが登場するようになったのか。それにはかなりファラミアファン(…ほび助だけ?)にとって感動的な経緯があったのでございます!!

■ファラミアの原型ファルボルン

まず、「イシリアンを歩くフロドたちがゴンドールの兵士に捕らえられる」という話の展開は初期の下書きから存在したようです。当初捕らえた隊のリーダー名は ファルボルンでした。ファルボルンはアンボルン(!)の息子であり、ボロミアの「親戚」です。

トールキンの下書きは進み、フロドたちがファルボルンに尋問を受けるシーンになります。やがて、例の「大河の側に座っていたら小船が流されてきた…」というシーンになります。

あたりは霧がかっていたとか、小船からはぼうっと光が漂っていたとかなんとか情景描写を語り、最後に“この船に誰が乗っていたか”を発言するわけです。

この、最後に“誰が乗っていたか”は当初のファルボルンの設定ならば「われらの大将・ボロミアだった。死んで、な」などと言わせるのが妥当だったでしょう。ところが、トールキンはここまでのセリフを書いていくうちに、自然に「このファルボルンという男は、ボロミアの弟だ」と思ったようなのです。

■自然発生的に生まれた「ボロミアの弟」

どうやら、トールキンは明確な計画を持って弟に変更したのではなく、ファルボルンに色々なセリフを言わせていくうちに、自然に…というかある意味必然的に「彼は弟だ」と思ったようです。

なぜボロミア川流れの様子を語るファルボルンを描写しているときに、ふっと「こいつは弟だ」と思うようになったのか、トールキン自身はその理由をあらわしていません。

このことにつき、クリストファーは「ファルボルンなる人物はボロミアのことをいたく心配し、フロドにボロミアについて色々聞こうとしている。こんな行動をとる登場人物がボロミアの近しい家族でなくてなんであろう。」と、父のおこなった物語(登場人物)の変化を考察しています。

何にせよ、ファラミアというキャラクターは、最初から計画的に配置していたのではなく、話の途中でほび助的に言うと、“天から降ってきた”ように生まれたキャラクターだったようなのです。

ヘンヌス・アンヌーン付近の話を書いていた当時、トールキンはクリストファーに送った手紙にこんなことを書いています。

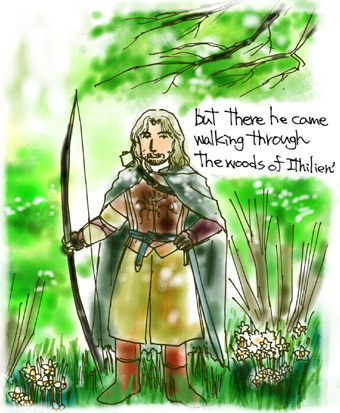

“新しい人物がこのシーンに登場したよ。

(私が彼を作り上げたんじゃない。

彼のことは好きだけど、私は彼を必要としてなかった。

でも、彼がイシリアンの森に歩いてやってきたんだよ)…”

※文中のカッコ()は原文のママ。

話を展開させていくうちに、トールキン自身でも思いもよらないキャラクターが生まれていた、ということでしょうか。

■ファラミアは創造の森の中からやってきた

小説であれ漫画であれ、優れた作品には、だんだん「キャラクターが話を作ってくれる」状態になるものがあるようです。最初から最後まで細部にわたり話を作りこむ場合もありますが、大まかに骨組みだけつくり、細部はそのときそのときに作っていく(そうやっていくうちにラストが変わってしまう場合もあるようですね)。

小説であれ漫画であれ、優れた作品には、だんだん「キャラクターが話を作ってくれる」状態になるものがあるようです。最初から最後まで細部にわたり話を作りこむ場合もありますが、大まかに骨組みだけつくり、細部はそのときそのときに作っていく(そうやっていくうちにラストが変わってしまう場合もあるようですね)。

まさにキャラクターが話を呼び、その話が別のキャラクターを生み出し、そのキャラクターがまた話を呼び…というように、作者の意識を超越して、物語がどんどん膨らんで行くのです。

ファラミアというキャラクターは、用意周到に物語を作りこむトールキンにあって、ふっと天から降りてきたものだったようなのです。

トールキンの素晴らしい創作世界の中に、まさに美しいイシリアンの木立の下をくぐって、てくてくとやってきたキャラクターだったのでしょう。

うおおおっ! これがファラミアファンにとって感動以外のなんだというのでしょうっ!!! んも〜ほび助かんげき!

名前や設定が違っていた、ということ以上に、ファラミアというキャラクターが「イシリアンの森の中に歩いてきた」ように生まれたことに、そしてトールキンがこんな詩的な表現で彼の登場を説明したことに、ほび助は深く深く感じ入るのでございますよ。

■ファラミアの謎

ほび助は、ファラミアというキャラクターについていくつかの疑問を持っています。

1.最初から「ボロミアの弟」として、このシーンに出てくる予定だったのか。魅力的なキャラクターで作者の思い入れを感じるのに出番が後ろすぎるし、出てくる場面も少ない。途中で思いついたキャラクターではなかったか。

2.どうして父親に疎まれているという設定にしたのか。また、疎まれている理由がはっきりしない…というかあまり納得できるかたちで説明されていないような気がするが、それはなぜか。

3.エオウィンと結婚させるのはファラミアというキャラクターを作った当初から予定にあったか。

今回読んで、このうちの「1」については判明しました。

「ボロミアの弟」という存在はボロミアがエルロンドの会議で発言する中に出てきますが、この時点で、トールキンの中に「そのうちイシリアンに話がおよんだ時点で、実際に弟を登場させよう」という意思は明確には無かったようですね。

あるいは、もともとボロミアはエルロンドの会議で弟のことに言及してはいなかったのかもしれません。後になって「ボロミアの弟」というのを作り出したために、前にさかのぼり、伏線としてボロミアのセリフの中にちょっぴり入れておいたのかもしれません。

このへんはまだ不明ですが、また読み込んでいくうちにわかるかもしれませぬ。

で、残る2つの疑問ですが、このうち「2」については『THE WAR OF THE RING』に答えがのっておりましたぞぞぞぞ!!

これまたファラミアファン号泣必至のトリビア、ほび助思わず【ミスリルの脳】を授与してしまうトリビアでございました。

【ミスリルの脳】

●当初のデネソールはファラミアにつらくあたる父ではなかった。

ボロミアを愛してはいたが彼の短所も知っており、ファラミアを兄より優秀な息子として認め、やさしい言葉をかけていた。

うううっ…うっうっ。ううううう〜〜!!!(←号泣)

なんということでありましょう。下書きの段階でのデネソールは、非常に厳格ではあっても二人の息子をそれぞれに愛していたのです。

彼らの関係は、ファラミアがオスギリアスから退却し、ガンダルフの助けを得て、やっとの思いでミナス・ティリスに入城し、その後すぐ父デネソールのに状況を報告するシーンを描く過程で変化していったようです。

■父はファラミアを評価しておったぞよ

ファラミアが「私とボロミアが逆であったなら良かったのか」と聞きデネソールに思いっきり肯定されちゃう、という哀しい哀しいシーンがありますね。

ここが、当初かなりニュアンスが違っていたようなのです。

第一の下書きではこのようになっています。

「それでは父上は」とファラミアは言いました。「私とボロミアの立場が逆であれば良かったとお思いですか?」

「さよう、そのとおりだ」デネソールは言いました。「またそうではない」

そして彼は頭を振り、突然立ち上がって手を息子の肩に置きました。

「無慈悲に私を裁くでないぞ、我が息子よ」彼は言いました。

「あるいは私を無慈悲だと思うでない。愛は盲目ではないぞ。父はお前の兄もまた良く知っている。父は、あることが確信できたなら、兄がお前の立場であれば良いのにと思っているだけだ」

「何を確信できていたらでしょうか、父上?」

「ボロミアがお前のように心が強く、信頼に値するということをだ。

ボロミアがその物の奴隷にならずに、私にそれを持ってきてくれるということをだ。

ファラミア、そしてミスランディア、そなたの持つ方策ではなく、またボロミアの方策でもないやり方がある。指輪を手に入れることと、その力を使うこととは別のことであるぞ…(以下略)」

お、おとっちゃん、息子の肩に手を置いてますぞよ!! うぎゃー!!

だがここで驚くのはまだ早いでござる。次に書かれた第二の下書きではさらにこう書き変わっています。

「それでは父上は」とファラミアは言いました。「私とボロミアの立場が逆であれば良かったとお思いですか?」

「さよう、そのとおりだ」デネソールは言いました。「またそうではない」そして彼は頭を振り、突然立ち上がって、うなだれる息子の頭に手を置きました。

うぎゃー!! 皆さんイマジンイマジン! がっくりうなだれたファラミアの頭に、おとっちゃんがそっと手を置く風景をををを!!! ぎゃー!

■父は優しかった…

さらに驚愕のシーンは続きます。指輪の処遇についてひとしきりガンダルフとやりあったあと、ところでオスギリアスの守りはどうか、と聞くシーンになりますね。堅固ではありませぬ云々と答えたあと、ファラミアは退席しようとします。さあここから!!

彼は立ち上がると、突然がくりと揺れて彼の父にもたれかかりました。

「そなたは疲れておる、息子よ」デネソールは言いました。「そなたはメン・ファウロス(ファラミアがオスギリアスからの退却途中に夜営した場所。最終的にはカイア・アンドロスという地名になる)からの道と恐ろしい翼のことを話しておらぬ。」

「そのことはお話したくありません」とファラミアは言いました。

「では話すまい」とデネソールは言いました。

「下がって眠るがよい。そしてそんなものは我らの矢が届く範囲には−すくなくとも今夜にはやってこないと考えるのだ。明日はまた新しい協議が必要になろう」

ううっ…うっうっ…。なんていいおとっちゃんなんでしょう。まるでなにかにおびえる小さな子供に、大丈夫だよと諭すような言い方ではありませんかっっ!!

この最後のデネソールのセリフについては、クリストファーも「優しい“お休み”の言葉」と表現しておりまする。

さて、こんなにも優しいおとっちゃんが、なぜああも無慈悲な頑固おやじになってしまったのでしょうか。

このキャラクターの変化はオスギリアスへの再攻撃を促すセリフを描く時点で起こったようです。

■納得のいく変貌の理由はわからずじまい…

最終的な指輪物語では、「何の迎撃もせぬままペレンノール野を渡したくない。オスギリアスで最後の反撃を試みるのだ」ということを言うのはおとっちゃんです。しかし、当初の下書きではファラミア自らが言っています。

「この戦いで多くのものが失われましょう」ファラミアは言いました。

「しかし、私は大河とぺレンノール野を戦わずに明け渡したくはありません。私の父が(出撃を)やめるよう命令しない限り」

「そうはしない」デネソールは言いました。

「さらばだ。お前の(戦場での)判断が正しからんことを…。せめてまたそなたに会うことができるくらいに。さらば!!」

※()の中はほび助の補足。

これを読むと、おとっちゃんとファラミアの仲は別に悪くはありません。おとっちゃんは戦いに行く息子に、再会を、つまり生きて帰ってくれることを望んでいます。“勝たないまでもまたお前に会えるくらいには戦場でのお前の指揮がうまくいくように…”という意味にとって良いと思われます。

ここで重要なのは、このようにファラミアが「オスギリアスに行く」と自主的に言うと、ファラミアにあんまり悲壮感が感じられない、ということです。少なくともトールキンはそう考え、そのことにひっかかりを感じたようです。

ほび助は、「ファラミアとおとっちゃんの関係を変化させた理由」に関係すると思われる色々な部分をひととおり読んでみました。しかし、正直言ってほび助には、いかなるトールキンのメモや下書きをの内容を見ても、「…それのどこがおとっちゃんをひどいヤツにする理由になるのだ?」というものばかりでした。

もちろん、ほび助のエイゴ読解力の貧しさを十分に考慮に入れなくてはなりませんが、それにしても、「なるほど、そいならおとっちゃんをしどいしとにしなくっちゃなあ!」と思えるようなものをあまり見つけられませんでした。

しかし、まったく不明というわけではなく、「ほび助的にはイマイチ強い説得力を感じないけど、おそらくこういうことなのだろうか」ということは推測がつきました。

ということで、以下にほび助の強引な解釈つきで「変えた理由」をまとめてみましただ。

■すべてはおとっちゃんの劇的な死のために…?

トールキンは、このシーンを書いている時点で、すでにおとっちゃんの最後を考えていたようです。すなわち、「息子の死(死んでないけど)により発狂し、自らを燃やすという壮絶な最後を迎える」という展開ですね。

どうやらこの、「最後に発狂してしまう」ことに説得性を持たせるためには、ファラミアとの仲を哀しいものにしたほうが良い、と考えるにいたったようです。

おそらく、トールキンは、デネソールが「厳格ではあるが優しい」という、乱暴に言えば“物語に出てくる王侯貴族としてありがちなキャラ”では、最後に発狂することに説得力がないと考えたのかもしれません。

発狂の果てに自らを焼くというまでの状況になってしまうには、それまでのデネソールが常人とは違う病んだ部分があると、より説得性があるだろう、と考えたのかと思われます。また、よりドラマチックになるとも考えたでしょう。

愛をかけなかったことに自らを責めつつ、ただただ瀕死の息子を涙ながらに見つめるばかり…。この部分も、それまでに息子を不条理に虐げ、また、息子の方でも父の愛をひたすらに求めていたという背景があったほうが、より劇的ですね。

皆さんもお気づきかと思いますが、ファラミアとおとっちゃんの不仲がはっきりと示されるのは、この、ファラミアがオスギリアスから帰ったあとの話合いのシーンがはじめてです。ファラミアが初登場したヘンヌス・アンヌーンのシーンでは、別に彼らの間の葛藤を感じさせるものはありません。伏線らしきものも張ってありません(とほび助は思う)。

トールキンは、最初はファラミアとデネソールの仲をここまで悪く書く予定は無かったかと思われます。

ところが、話も終盤に来て、「デネソールの最後をどうするか」を明確に意識したとき、そこに向かってキャラクターの性格づけや話の展開が変化していったのではないかと思います。

■かわいそうなファラミアいっちょ上がり♪

その結果として、ファラミアの行動は“求めても得られぬ父の愛を渇望する、悲劇の次男”であるべく、書き換えられたのでしょう。

ファラミアのオスギリアス行きは、彼が父からの愛を得たいため、また、父が偏愛したボロミアの変わりを勤めたいという意思のため、にされます。

そのために、「父親がほとんど無理やり行かせる」という展開になります。ファラミアが自分から「おいらが行くぜ」と言ってしまっては、彼がオスギリアスに行くのは、武人としての義務感や愛国心からであり、父への愛やボロミアの変わり云々とは考えにくくなってしまうからと思われます。

また、このシーン以前の会話も、すべて父の態度は非常に冷たいものに変えられます。

「私とボロミアの立場が変わっていればよかったのか」という質問にはフォローもへちまも無い「さよう、そのとおりだ」が返ってきます。他の父のセリフも全部不自然なほど次男を疎んじるものになります。

■トールキンはファラミアを気に入っていた?…と思いたいほび助(笑)

ほび助は本を読んで思ったのですが、トールキンは物語も後半になって思いついた(?)ファラミアというキャラクターを、かなり気に入っているようなのです。設定メモや下書きなどは、ボロミアより詳しく、量があるのです。

ファラミアという人物は、優しく、高潔で、勇敢で、人望もあり見目も麗しい、非常にプリンスな人物として描かれています。トールキンが大好きなタイプです。

トールキンが特定のキャラクターを贔屓にするとはあまり考えられませんが、結果として、このキャラクターには、魅力的なドラマが用意されたわけですね。父との確執、哀しい決死の出撃、瀕死の重傷から奇跡(?)の生還。最後には恋愛までさせてもらってます。

…というところでほび助の疑問その3、「最初からエオウィンと結婚する予定にしてたのか」が再浮上。これがまた書いてあるようなのですよっ! うおお!!

しかも、どうやら下書きの段階では、ファラミアが知ったらショック死しそうな展開だった気配が…

これはもう、ほび助のもてるエイゴ力を総動員し、なんとしても読み解かねばなりません。ほび助、本当のランダムハウス英語辞典を脇にがむばっております。気になるところで引っ張ってすびばせぬう。

ということで以下次号であります!!! 長〜い文章を読んでくださってありがとーございました〜!

小説であれ漫画であれ、優れた作品には、だんだん「キャラクターが話を作ってくれる」状態になるものがあるようです。最初から最後まで細部にわたり話を作りこむ場合もありますが、大まかに骨組みだけつくり、細部はそのときそのときに作っていく(そうやっていくうちにラストが変わってしまう場合もあるようですね)。

小説であれ漫画であれ、優れた作品には、だんだん「キャラクターが話を作ってくれる」状態になるものがあるようです。最初から最後まで細部にわたり話を作りこむ場合もありますが、大まかに骨組みだけつくり、細部はそのときそのときに作っていく(そうやっていくうちにラストが変わってしまう場合もあるようですね)。