|

|

|

|

|

|

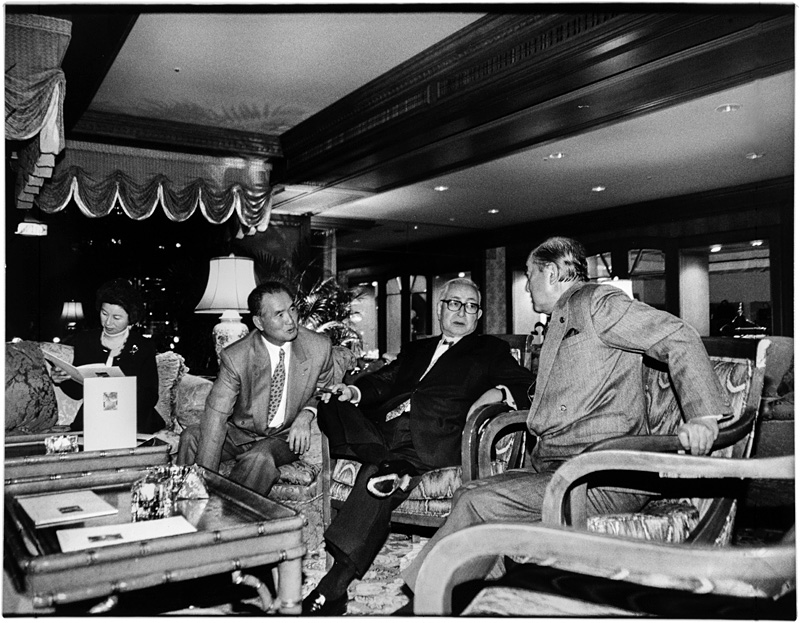

1997.12.25 長嶋茂雄、渡邉恒雄氏夫妻らとクリスマスで会食

於フォーシーズンズホテル |

|

|

『 それを自動車でも汽車でもやる。どこでもやる。

寝られない場合には、横になっても同じような想念をもってやる。

そうすると眠りを誘う。これが私の健康の非常に大きな要素で、座

禅のお陰であろうと思いますね。

総理をやっているころ、毎日曜日、全生庵へ座禅に行ったけれど、

数えてみると5年間に172回行っているものね。』

好きなスポーツチームはありますか。

『 長嶋さんが家主だから、ジャイアンツを応援していますね。

ドームには時々行きますよ。私が行くと連敗を脱すると言うんだね

(笑)。だから渡辺社長が、連敗になると券を送ってくれる。』

どんな芸能に興味がありますか。

『 やはり、映画だね。昔は、映画を良く観たもんです。学生の頃は

フランス映画、ヴィリ・フォルストの作品、ジュリアン・デュヴィ

ヴィエの作品、ジャン・ギャバンとか、そういうものが好きだった

ね。最近は時々、歌舞伎を観に行きますね。あとは猿之助とかもね。

梅原猛さんと僕は仲がいい。だから梅原作品を猿之助が演じるとき

は、ほとんど観に行くね。

あとは劇団「四季」だね。浅利慶太君とは非常に仲がいい。劇団

「四季」創設のころから僕はファンで、ずっと長いこと観ている。』

信長、秀吉、家康の中で惹かれるのは誰ですか。

『 信長だね。』

どういう点で。

『 天才的な要素があって、そして新しい時代を築いた人という意味

でね。秀吉や家康というのは、信長の跡を継いだ人ですよ。

まあ人間的欠陥もあったけれど、しかし歴史的な偉業をなしたと僕

は思っている。』

次頁へつづく

|

| |

|

|

|

Copyright (C) 2006 YUICHI HIRUTA. All rights reserved. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1999.2.19 自民党の歴代幹事長の会 料亭「新喜楽」 |

|

|

信長、秀吉、家康の中で性格的に一番近いと思うのは誰ですか

『 さあ、3人の要素をもっているね。さもなければ総理大臣でき

ませんよ。

どっちかってといえば、信長的な直感力と家康的我慢力。

我慢力というのは、意外に大事な要素なのよ。時を待つとか。ある

いは怒りを鎮めるとか。』

理屈抜きでウマの合う人、好きなタイプは

『 やっぱり情のある人で、嘘を言わない人だね。それでお互い裸で

付き合える人というのが好きだね。本音が分かる人。』

瞬時に相手を見抜くには相手のどの点に注目しますか

『 人間というものは表情に出るのですよ。それから体容に出る。

体の様子に。「頭容」は直、目容は端、口容は止、手容は恭、足容

は重、体容は粛」という言葉がある。

それだけではないけど、やはり表情に一番正直に出るんだね、人間

は。』

若いころの愛読書は

『 「聖書」は、若いころよく読んだですよ。「生命の実相」、「聖書」

は学生のころから読んでいた。

戦争に行ったときに、私は将校だから、柳行李をひとつ持っていけ

た。その中に持って行ったのは、「聖書」、それから「茶味」とい

うお茶の本、それと「冬の旅」(Winter reise)のレコードでしたよ。

「冬の旅」はフィリピンのダバオへ上陸して、敵がもう退却してし

まって、平和が回復した1週間か10日後に、そこにいたアメリカ

人の住宅に蓄音機があったんで、「冬の旅」をかけた。今でも記憶

しているね。』

尊敬できる政治家はいますか

『 リンカーン、ガンジー、ド・ゴール、マンデラとか、そういう人

を偉いと思ってきましたね。』

次頁へつづく

|

|

|

| Copyright (C) 2006 YUICHI HIRUTA. All rights reserved. |

|