石塚山・花折岳について

- 石塚山は楠川,椨川(たぶかわ)地区の丘参り(奥岳)の山になっています。

花折岳(かおれだけ)はヤクスギランドから行くと石塚山への途中にあります。

石塚山の鳥居は恵命我心散で有名な恵命堂の社長が建て,昔は恵命堂の社員もここにお参りにきていたようです。

登山記録

2004年9月19日(小村さんと)

いつも屋久島の登山に同行していただいている小村さんとヤクスギランドに朝7時に待ち合わせる。

7時過ぎにヤクスギランドを出発。太忠岳に向かってどんどん進む。

太忠岳登山道の尾根に上がりきった所がちょっとした広場のようになっており,(この場所を「石塚わかれ」というらしい。)右側のはしごを登ると太忠岳に行くが,ここで,左側の迷い込み防止のロープを越えて奥の方に入っていく。

黄色の「石塚山」の看板が落ちていた。写真をうっかり撮ってこなかったが,ここは石塚山への登山道でまちがいないとちょっと自信が出てきた。

というのも,迷い込み防止のロープを越えてからすぐは人の入った形跡がほとんどなく,看板が唯一の軌跡だったからだ。

地図とコンパスで現在地と行き先の方向を確認しながら慎重に進む。しばらくすると目印テープがまもなく現れる。

目印テープは花折岳東峰,花折岳の北東側をトラバースするようについている。

花折岳は石塚山の帰路に行くことにして,とりあえず石塚山を目指す。

石塚別れから1時間ほどで石塚山に到着。

奥の方に巨石の鳥居があることを事前に知っていたので探しに行く。

10分ほどするとブロック階段が現れ,その先に立派な鳥居があった。

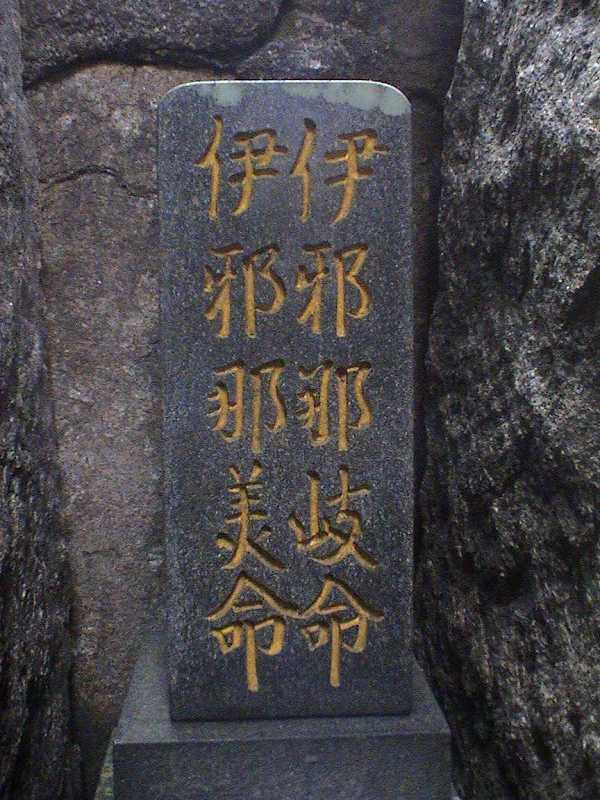

鳥居は2つの大きな巨石の前にあり,その巨石の間の奥には立派な碑があった。

お参りをして,石塚山まで戻り,ここで休憩。

ここでハプニング発生。

一緒に同行した小村さんにデジカメを手渡しで渡そうとしたとき,手が滑ってしまい,な,な,なんと,そのまま直径20cmほどの穴に吸い込まれるようにデジカメが落ちていってしまったのだ。

先にフック状のものをつけ,ひもで探したが,とても探しきれませんでした。

「中古で買ったからいいよ。気にしなくて。」とおっしゃってくださったのですが…「小村さん,ごめんなさい。」

あとで,弁償させていただきました。 申し訳ないことでした。

それはさておき,休憩後,気を取り直して出発。ヤクスギランド出発の時点から少しガスがあったが,花折岳に向かうときにはさらにガスが濃くなっていた。

往路で使った道を少し戻り,尾根をたどって花折岳を目指した。

ところどころに目印のテープがあったような気がするが,石塚山から30分ほどで花折岳にたどり着く。

景色はガスでほとんど何も見えなかったが,「本当に自然にこんなになったんだろうか,人為的にずらしたのではないか?」と思うような今にもずれ落ちそうな岩があった。

その後,花折岳東峰を尾根沿いにめざしたが,ガスも濃くなり,途中で道を誤り往路の道に出てしまう。

もう一度,花折岳東峰を目指そうかと思ったが,天候が今ひとつだったため,次回に持ち越すことにした。

なんとか石塚別れにつき,ヤクスギランドまで戻った。

ヤクスギランドの1階の売店でたんかんジュースを買ってのどを潤す。

そのとき,売店の人に今,石塚山に行ってきたことを話すと,「よく,帰ってこれましたね。」と言われる。

どういう事かきいてみると,「石塚別れのところで道に迷う人がよくいるらしく,今でも持ち主不明の登山道具などが残されており,遭難してまだ見つからない人もいる。」とのこと。

「登山をする前はお参りをしてからの方がいいですよ。」とのことだった。

今回は,天候が今ひとつで花折岳東峰へのリベンジは断念したが,結果的によかったかも…と思った。

次回,機会があればリベンジを果たしたい。

|

|

| 石塚山奥の鳥居の入り口です。 この上に左の写真の鳥居がありました。 |

立派な鳥居です。 |

|

|

| 鳥居をくぐると奥は人一人がやっと通れるようになっており, 碑がありました。 |

鳥居の奥から鳥居の外側を見ると大きな鏡岩が見えました。 御神体でしょうか。 |

| この3つの写真は鳥居奥の碑の様子です。 |  |

|

|

|

|

| 花折岳の岩です。 一番上の岩は今にも落ちそうでした。 自然にこんな形になったのか…不思議です。 |

|

|

|

| ここから,花折岳へ登れます。 どなたかがつけた長い目印テープもありました。 |

花折岳 北東側の往路の様子です。 目印テープはそこそこありました。 |

トップに戻る