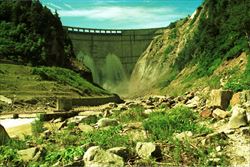

下ノ廊下へは、黒四ダム側から黒部川を下流に向って下っても、欅平から阿曾原温泉を通って上流へ向っても大差ないと思うが、私は後者の経験しかない。どちらから入る場合も宇奈月〜欅平間の電車の予約等、交通の脚は確保しておく必要がありそうだ。

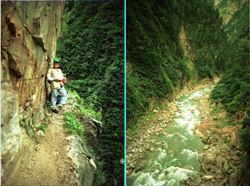

下流から遡る場合は、一日目に阿曾原温泉小屋まで入る。露天風呂が小屋から谷の方に一寸下った所にあり、ここで一日目の疲れを癒すことが出来る。湯船は一つしかないので、男性用と女性用は時間帯によりタイムシェアになっていて、夕方遅い時間帯に小屋に着いた場合には、男性は入れない可能性があるかもしれない。 翌日は、朝、明るくなってから出発しても良いが、私が行った時は、朝まだ暗いうちに出発したのでS字峡辺りではまだ暗く、懐中電灯を頼りに一人ずつ、恐る恐る釣り橋を渡ったことを覚えている。真っ暗な中を不安定にゆれる釣り橋を渡るというのは、いやなものでその時は、『二度と渡りたくない』と感じたものである。下ノ廊下の登山道は、大部分が左岸にあるが、仙人ダム近くのS字峡下流部では部分的に右岸にあり、この釣り橋によりS字峡下流部を一方から他方に渡るのだ。下ノ廊下の釣り橋は、他に十字峡の剣沢の上に懸かるものがあるが、こちらの方は少し斜めに傾いていたようだが、距離が短くしかもそこに達する頃には明るくなっていたので、特に怖いといった感じはしなかった。 |

下ノ廊下は、紅葉の時期に来ると、その年にもよるが、とても素晴らしい眺めであるということであるらしいが、私はその時期に入山していないので判らない。兎に角、特別な登攀技術を持たなくても秘境の渓谷美を、多少スリルを感じながら、味わえる数少ないコースの一つが、下ノ廊下であることに間違いは無い。 まだ暗いうちにS字峡の辺りを通り過ぎてしまったので、印象に残るということはなかったが、今度このコースを再び訪れるときは、明るい時間に通過したいものだと思う。

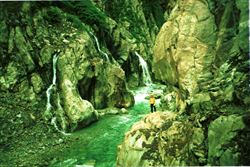

十字峡は、黒部川に支流の棒小屋沢と剣沢が両岸から直角に流れ込み、十の字型に流れが交差したように見えるところであり、珍しい光景である。勿論、このノードは、三方向(黒部川上流、棒小屋沢、剣沢)から流入した水が、一方向(黒部川下流)に流出するという、4方向のサーキッツの接続ポイントである。棒小屋沢も剣沢も上流部がカーブしていて、下ノ廊下の登山道からは良く見えない。

十字峡を過ぎると、その上流部は白竜峡と呼ばれ、対岸の複数の小沢と両岸の岩壁の襞の曲線が絡み合い、その下を黒部川の本流が流れ、見る場所・角度によっては、自然という3次元スクリーンに表現された天然の芸術を思わせるところにかかる。

《2000年3月20日最初のタグを作成、2021年10月1日タグを更新》

|