|

|

| 戻る | |

| 「スイーツ」全盛時代である。 「スイーツ」にあらざれば「菓子」にあらずってぐらいの勢いだ。 筆者の世代は恥ずかしくてとても言えん。 「菓子」は「菓子」である。 そもそも甘味なんぞに惹かれる奴は男じゃねえ!なんて右翼も多い世代だ。 「サッカリン」だの「チクロ」だの「ズルチン」だの、人口甘味料にどっぷりつかった世代でもある。 無敵だな。 何でも来いだ。 と、いうことで当カテゴリーでは諸国漫遊の士「筆者」が日本全国、そこここで拾ってくる菓子の銘品、逸品、珍品などを紹介いたします。 |

|

-------------------------------------------------------------------------- 薩摩花林糖まんじゅう ロ笑ロ笑(しょうしょう) カカオ羊羹 麩饅頭 かりんとう ぷりんどら ナボナ ハーバー バターケーキ ショコラグラッセつまんでリンゴEX 惑星チョコ 因島のはっさくゼリー チロリアン ライオンコーヒー(バニラマカダミア) 春もみじ 川端ぜんざい 飲むゼリー伊予柑 北の旬搾りびわの実アイス ぶどう大福 麩嘉まんじゅう 大阪あんプリン 緑のぶどうのクリームサンド 塩羊羹 マルセイバターサンド 三方六 天使のわけまえ 充実野菜(ゴーヤーミックス) カツゲン |

|

|

【びわの実アイス】 →→ back 長崎県 > ニューヨーク堂 長崎の「ニューヨーク堂」は知る人ぞ知るアイスの店である。石畳の小路が続く「中通り商店街」に小さな間口の卸問屋のような外見の店を広げている。 アイスは昔懐かしい「アイスミルク」。柔らかく甘いアイスミルク風味がえもいわれず懐かしい。 画像は「びわの実アイス」と「グレープシャーベット」「ざぼんアイス」「びわモナカ」である。 アイスはすべてアイスミルクタイプ。(厚生労働省が決めているアイスクリームの種類は3種類。アイスクリーム・・・乳固形分15.0%以上 (うち乳脂肪が8.0%以上) 。アイスミルク・・・乳固形分10.0%以上 (うち乳脂肪が3.0%以上) 。ラクトアイス・・・乳固形分3.0%以上。この他に氷菓 があり、乳固形分がラクトアイスより低いか入っていないもののことらしい) グレープシャーベットは氷菓なのだが、シャーベットの名称からうける印象と異なり、どこか乳製品っぽいのである。筆者はけっこう好き。 長崎名産「枇杷」をうまくとりこんだ「びわの実アイス」は画像のとおり、びわの実の中にアイスを仕込んだもの。「びわモナカ」はモナカアイスの中にびわの実が仕込まれている。アイス本体もバニラ味というよりは微妙な果実味がある。 ここのアイスはお薦めである。 |

|

【ぶどう大福】 →→ back 福岡県 > 叙水庵 筆者認定「全国菓子土産ランキング」で堂々の暫定日本一の座をしめるスグレモノ。 期間限定、7月から9月上旬までの物件だ。 口に含んだ瞬間に「ぐしゅ」と吹き出る種無しぶどうの王様ピオーネの甘味と酸味が餅とぶどうの間の薄い白餡の層と見事なハーモニーを奏でるのだ。 叙水庵は季節ごとにフルーツ大福を繰り出している。 柿大福・小桃大福・苺大福が筆者が認知しているシリーズ。先般、長崎の双葉屋で大量のフルーツ大福(バナナやりんごや巨峰、チェリー、桃なんてものがあった)を発見したが、それはそれということで、ひとつ。 |

|

【麩嘉まんじゅう】 →→ back 京都府 > 麩嘉 筆者認定「全国菓子土産ランキング」の全国暫定第二位のスグレモノ。 「麩嘉」は生麩専門店である。 京都市上京区西洞院椹木町上ルに本店がある。販売店が、JR伊勢丹、錦市場にもあるので購入は比較的容易。大量生産品ではないので、売り切れご免はあるらしい(筆者はまだ経験したことはない) 笹の葉につつまれた麩嘉饅頭は青海苔の香りを含んだ麩に、甘さをひかえたこしあんが包まれ、えもいわれぬ美味しさなのだ。青海苔の香りが類似の商品と異なるところ。季節によって、「紫蘇まんじゅう」などのアレンジ品が出る。 |

|

【麩饅頭】 →→ back 福岡県 > 叙水庵 筆者認定「全国菓子土産ランキング」の全国暫定第2位「麩嘉まんじゅう」と全く同じコンセプトの麩饅頭が博多で売られていた。 麩嘉まんじゅうの特徴、青海苔風味の麩皮と、甘味を抑えたあんこの味などがかぶる。 これは、互いに連携のない独立した集団の創意工夫が偶然の重複を生んだのか?それとも研究熱心のあまり、いずれか後発の会社の商品が研究対象に酷似してしまったのか。 う〜ん。ま、京都では麩嘉を、福岡では叙水庵を買っちゃうんですけどね。 |

|

【大阪あんプリン】 →→ back 大阪府 > プロジェ大阪 抹茶プリンの中にあんこが仕込まれている。 さらに「塩こんぶ」が添えられており、この塩っけがあんとプリンの甘さをひきたて、いいスプーン休めになっている。 パッケージはいかにもな浪速3原色の赤白青。 かさははらないが、重量感がある。 かなりイケルというのが筆者の感想である。 新幹線の主要駅、空港など、あらゆる玄関口で取り扱っているので購入は楽だ。気になるのは、同じ仕様で横に並べられている「神戸プリン」の方がファンが多いような気がすること。 みんな、「神戸プリン」ではなく「大阪あんプリン」を買うてや。 |

|

【緑のぶどうのクリームサンド】 →→ back 石川県 > ぶどうの木 金沢市郊外にぶどう棚に囲まれたレストランがある。それが「ぶどうの木」。 「ぶどうの木」ブランドで市販されるケーキやぶどうジュースは人気がある。 レーズン入りのサンドは有名どころが多いが、筆者はこの「緑のぶどうのクリームサンド」をイチオシしている。「バニラレーズン」「ラムレーズン」「マスカットワイン」の3種のクリーム(最近もう1種増えたようだ)をしっとりとしたサブレではさんでいる。 「バニラレーズン」は自家製ぶどうジュースを混ぜた薄紫色のクリーム、「マスカットワイン」はマスカットワインクリームの薄緑色が食欲をそそる。ラムレーズンはラム酒漬けのレーズンを使用している。いずれも冷蔵庫で冷やして召し上がるのだ。旨いよ。 |

|

【塩羊羹】 →→ back 長野県 > 新鶴本店 長野県下諏訪の和菓子店、創業明治6年の新鶴本店の逸品。名前に偽りなし!その名のとおり「しょっぱい」羊羹である。 汁粉などに軽く塩を入れると甘味がたつというのはよく聞く話だが、この羊羹の塩味はそんな謙虚なものではない。口に含めば、はっきりと塩が存在感を主張する。しかし、嫌味がない。いい塩梅の塩っけである。 海のない信州では塩は貴重品だ。創業者河西六郎はその塩を羊羹に混ぜることにより、高級イメージを演出したかったのだろうか。 |

|

【マルセイバターサンド】 →→ back 北海道 > 六花亭 北海道帯広出身の有名な、あまりにも有名な菓子である。マルセイバターという十勝発祥の酪農品に因んだのが名称の由来。包み紙も当時のバターラベルを模しているそうな。「成」の字を丸で囲んだ「マルセイ」のマークのどこが「六花亭」なのかと悩んだ若き日々は何だったのだ。 ビスケットで、ホワイトチョコレートと北海道産生乳100%のバター、カリフォルニア産レーズンをあわせたクリームをサンドしたバターサンドは六花亭の定番中の定番商品である。 しかし、サクサクのチョコレートパイでモカホワイトチョコクリームをサンドした「霜だたみ」も捨てがたいのである。 |

|

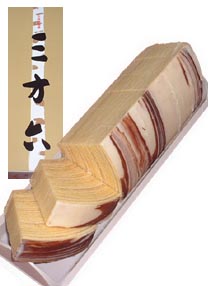

【三方六】 →→ back 北海道 > 柳月KK 六花亭と同じく北海道帯広出身。 よく目にはするが、その権威性が今ひとつよくわからない世界菓子コンクール「モンドセレクション」で第27回最高金賞を受賞。 スゴイ!(のか?) (誰かモンドセレクションのことを筆者に教えて) バームクーヘンである。 白樺を模して周囲をホワイトチョコとミルクチョコでコーティングしている。薪の木口サイズが三方それぞれ六寸だったのでこの名がついた。 筆者は帯広の柳月直営喫茶店で当該物件をオーダーしたことがある。 画像と同じ約18センチの三方六が出てきた(切れよ!)。市販品はカット済みでしっとり柔らかい。・・・旨いのである。 |

|

【のむゼリー伊予柑】 →→ back 愛媛県 > えひめ中央農業協同組合 愛媛の果物と言えば伊予柑。 このことについては誰も異論を差し挟めないはず。だって伊予の国だもんね。 伊予柑をゼリーにしたのがこの商品。 なれど、果実分が37%ってところがちょっと。もう少し成分量を上げられなかったものか。 実は筆者、ゼリーってあまり好きではなかったのである。それがいつの頃からか暑い季節の冷た〜いゼリーに執着を覚えるようになってしまった。歳っすか? パッケージの進化もあるかも。握って搾り出すこのタイプは手が汚れない。スプーンいらずがいい。 カップ入りゼリーのセロファンを手を汚さずに剥がすことはカレーうどんのカレーでシャツを汚さずにいるほど難しいのである。 |

|

【北の旬搾り】 →→ back 岩手県 > 川原商会 『ゼリー成分が入っているので果汁成分が99.2%となってしまう』そうな。パッケージ裏面の注釈に書いてある。 100%としないところがミソだ。 なんか、すごく本物志向な感じがする。 砂糖も水も入っていないのである。ストレート果汁のみの味。 いいなあ。 上記伊予柑ゼリーの果実分37%と比べれば志の高さは歴然だ。 東北地方ならでの純良で質朴な気風から生まれた商品なのか。 ぶどう・洋梨・りんごというラインナップもフルーツゼリー好事家の心をくすぐる。 |

|

【春もみじ】 →→ back 広島県 > 宮島 藤い屋 チョコだの、カスタードだの、抹茶あんだの、ジャムものだの、もみじ饅頭の餡のバリエーションは多い。 数あるバリエーションもみじの筆頭銘柄として筆者が推すのが、これ、「春もみじ」。生チーズを使ったもみじ饅頭である。 味はナチュラル(ナチュラルチーズ)、ストロベリー、ブルーベリー、ヨーグルトの4種。デザート感覚で愉しむもみじ饅頭。チーズ使用なのでチルド商品である。 筆者は広島駅ビル「アッセ」の1F、一番奥にある販売ブースで購入するのが常である。 |

|

【川端ぜんざい】 →→ back 福岡県 > 明月堂 「辛子めんたい」・「豚骨ラーメン」・「川端ぜんざい」という博多三大名物の中で明太子とラーメンは今も隆盛を極めている。しかし、大正の初期から川原四姉弟がのれんを守ってきた川端ぜんざいだけは昭和の末に店がたたまれてしまった。 中洲から博多川ひとつをへだてた中州川端商店街でこのぜんざいが「復刻」 ジュラシックパークのような話だ。 餅入りなのでこれだけで完成品を食べられる。 便利ですぜ、旦那。 |

|

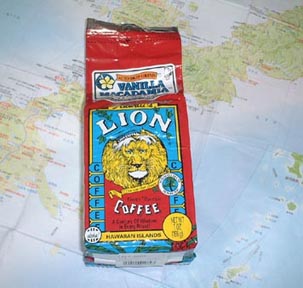

【LION COFFEE VANILLA MACADAMIA】 →→ back Hawaii > 沖縄県 > LION 今帰仁(なきじん)のカフェ「Ke-iki-Cafe」で出会った一品。 ミルクも砂糖も入れずブラックで飲んでいるのに鼻腔をくすぐるバニラとマカダミアの香り。オーナーにあれこれと尋ね、ハワイから仕入れていると知った。 メーカー名はライオン。 バニラマカダミアフレーバー以外にもいろいろなフレーバーがある。チョコレートマカダミアやヘーゼルナッツ、アイリッシュクリームなど。 マスターから日本語のFAX発注用紙を貰ったが、帰阪してみれば通販で売っていた。さらに成城石井でも発見。飲みすぎると、ちと胃に重いことにも気がついた。何事もほどほどが肝要である。 |

|

【天使のわけまえ】 →→ back 北海道 > ニッカ 北海道・余市ニッカ蒸留所の産。 アイスクリームである。 「ウイスキー原酒」と「りんごブランデー原酒」「ブランデーム」の3種がある。 「ブランデーム」は洋酒フレーバーアイスだが、他の2種はアルコール分1%未満と、ちゃんとアルコールが含まれている。 筆者は、「ウイスキー原酒」にはまった。 ニッカウイスキーとアイス、いかにも北海道な磐石の組み合わせである。 |

|

【充実野菜(ゴーヤミックス)】 →→ back 沖縄県 > 伊藤園 地域特別商品全盛時代である。 宮崎に日向夏、京都は抹茶、神戸はコーヒー、長野のりんご、山形洋梨、東京江戸紫、博多明太子。 カールやポッキー、コロンなど全国区の菓子に地域特産フレーバーをかぶせるのはもはや常識である。沖縄もシークワーサーや黒糖などがある。 充実野菜にゴーヤが入るのは考えてみれば常道である。しかし、なぜか「やられた」感に包まれる一品。 伊藤園、ここまで来たか。 |

|

【ソフトカツゲン】 →→ back 北海道 > メグミルク 北海道民にとって、ビールと言えばサッポロである。ウイスキーは髭のウイスキー「ニッカ」でなければならない。乳酸飲料は、カルピスでもヤクルトでもない。 「カツゲン」である。 雪印の製品だった。あの事件でメーカー名がメグミルクにかわった。 北海道の限定販売商品なのだ。 あの事件以後、生き残っているかどうかは現地に飛ばねばわからなかった。今回、その生存を確認できた。 だからと言って持ち帰れるもんでもないんだが。 |

|

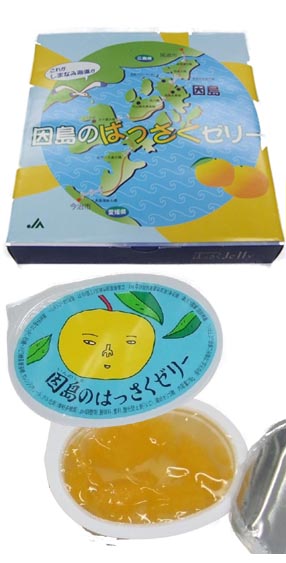

【因島のはっさくゼリー】 →→ back 広島県 > JA 温州みかん・オレンジ・甘夏・ポンカン・マーコット・タンカン・清見タンゴール・はるか・はるみ・いよかん・デコポン・せとか・晩白柚(バンペイユ)・デコポン・・・ 柑橘類は品種が多い。 しかも親族が広がっている。 清見タンゴールはみかんとオレンジの交配。 デコポンは清見タンゴールとポンカンの交配。 マーコットは、みかんとオレンジの交配。 せとかは清美タンゴールとマーコットの交配・・・ みんな親戚。 お婆ちゃんの100歳の誕生日に集まった一族総勢150名みたいな感じである。(150という数字には意味はないので、そこのところは、ひとつ) そんな柑橘一族の有力者みかん族に連なる原生種が「はっさく」 「はっさく」は因島(いんのしま)が発祥の地らしい。 因島は何処? 広島県である。しまなみ海道(尾道から四国の今治に連なる6つの島)のひとつ、尾道から2つ目の島が因島。 発祥の地だからお土産になった。それがこの「因島のはっさくゼリー」。 パッケージの安手さと無理矢理作った感に騙されてはいけない。 果実がたっぷり入って、けっこうイケルのである。 |

|

【チロリアン】 →→ back 福岡県 > 千鳥屋 久しぶりに会った幼馴染みと話がはずみ、それからつきあいが始まっちゃった。 そんな感じの筆者と「チロリアン」 亡父の眠るお寺に寄った折、お寺への土産を物色していた川崎のショッピングモールでふと目にとまり、何となく買ってしまった。 昔からあった菓子との印象が強い。 そ〜言えばコマーシャルもあったな。 「チロ〜リ ア〜ン」なんてメロディにのせて商品名を謳っていた。 (何処の土産になるんだろう?) 博多で見かける頻度が高いので博多の銘菓かと思っていた。それが川崎と横浜の県境で売られているのも奇異である。 味はバニラとストロベリーとコーヒーの3種。3種のクリームをサックリとした焼き菓子で巻いてある。シンプルだが食べ始めると後をひく。ふと気が付けば、病み付きになり博多でも買い求めてしまった。すると・・・ (なんと!) 3種のクリームの他に抹茶とゴマが加わり5種のクリームになっているではないか。 店の人に聞いたら「系列が違うんです」と言われた。 博多でも駅売店と駅構内デイトスで売られているチロリアンが別物であることに気がついた。裏を見たら製造者は、クリーム3種が(有)千鳥屋本家、5種が(株)千鳥饅頭総本家とあった。どちらも福岡県。 それにしても千鳥饅頭って大阪や神戸でよく見る。「みたらし小餅」という大阪土産も千鳥屋だと思った。で、調べてみたら幾つかのグループ会社になっている。大阪は、千鳥屋大阪総本舗。東京にも東京千鳥屋があった。 あらら・・・全国区の菓子なのか。 とりあえずは発祥の地ということで博多土産にラ〜ンク、イン! 画像左(紫のパッケージ)が3種、右が5種。基本的なデザインは同一である。敵対的競合ではないのかもしれない。 画像下段の内容物は左が5種、右が3種(スイマセン編集ドジリました。パッケージと逆っす)パッケージと異なり、内容物の包装材は意匠が違う。 最下段の剥き身の画像は、上に詰まれたのが3種、下が5種。両者とも焼き菓子部の模様は同一 |

|

【惑星チョコ】 →→ back 大阪府 > リーガロイヤルホテル1階ショコラブティックレクラ 見た目一発勝負である。 やられた! そんな感じの物件。 ここまで徹底すれば芸術的とさえ言える。 粉モンや昆布、551などのナニワ古典派土産品に飽きたらこれを。 大阪リーガロイヤルホテル1Fにあるショコラブティック「レクラ」の惑星チョコ。 チョコボンボンである。 水金地火木土天海の8惑星入り。(ただし売り切れ表示のついた9惑星入りの白いパッケージもあった。冥王星が入っていたのか?) 宇宙空間をイメージした黒いパッケージに各惑星のマーブルカラーが映える。各惑星は、ホワイトチョコレートでコーティングされたフルーツガナッシュ味。 水星はマンゴー、金星はパッションフルーツ、地球はライチ、火星はオレンジ、木星はフランボワーズ、土星はアプリコット、天王星はライム、海王星はバナナキャラメル。 |

|

【ショコラグラッセつまんでリンゴEX】 →→ back 青森県 > 株式会社ラグノオ(青森県弘前市) リンゴグラッセをブラックとホワイトのチョコで包んだ、肩の力が抜けきったまことにシンプルな商品である。さすがはアップル王国、青森。 口に入れてみると、これがまた拍子抜けするほど想像通りの味で、まったく期待を裏切らない。こうしたらああなるだろうという予定調和を乱すつもりは微塵もなさそうだ。 支持基盤に磐石の安定多数派を取り込んだ政党のような菓子である。(スイマセン、何言ってんだかわからなくなってきました) 結論から言うと(ちっとも言ってないが)これが意外なほどアリ。 際立つ個性がないのに、銀色の包みを開く手が止まらないほどアリ。 はまってしまう地味な旨さなのだ。 ブラック8粒、ホワイト7粒の15粒は瞬間的にお口の中へ放り込まれて消え去ってしまった。 オススメですよ、お客さん。 |

|

【バターケーキ】 →→ back 沖縄県 > 松原屋製菓 とうとう見つけたのである。 昔懐かしいバタークリームケーキ。 筆者の幼少期、ケーキはクリスマスか誕生日でなければ食べられなかった。 その気になれば1日3食すべてにデザートとしてゴージャスなスイーツを添えることができる現代とは隔世の感がある。 しかもケーキは、すべてバタークリーム。 生クリームの登場まで歴史はあと10余年の歳月の経過を待たねばならなかった。 バタークリームが、高度経済成長の中、その役割を終え、スイーツの一線を退いてすでに久しい。人々の前からバタークリームは、静かにその姿を消していった。 こいつに再会するために1200キロ弱の距離を飛んで来なければならなかったのだ。 那覇市公設市場に向かう市場本通の一角、松原屋製菓の店頭でサーターアンダーギを買うともなく眺めていた筆者の視野に飛び込んできたのが、プラケースに入った2個300円のケーキ。 その瞬間、筆者の脳裏に幼少時の記憶が蘇った。 ちょっと固そうなクリーム。そして白、ピンク、薄いグリーンの色彩感覚。これに銀色の小さなビーズ玉が散っていれば完璧だ。 「バタークリームケーキ」と書かれていた。 目を疑ったが、現実である。 見つけるなりポケットから財布を取り出し叫んだ。 「それください!」 宿に戻ってすぐさま頬張る。もくもく。 懐かしい味である。 あっと言う間に2個のケーキは筆者の胃袋に納まってしまった。 翌日、また行った。 今日は「ショートケーキ」となっていた。 さすがウチナンチュー、アバウトである。いや、別にいいんですけどね。また買ったし。 |

|

【ナボナ】 →→ back 東京都 > 亀屋万年堂 「亀屋万年堂のナボナはお菓子のホームラン王です」 ワンちゃんがTVで高らかに宣言していた。 ワンちゃんとは、読売巨人軍の王貞治選手その人であることは言うを待たない。 ホームラン王と言えば、王貞治。その王貞治がお菓子のホームラン王とのお墨付きをつけたのが、このナボナ。スゴイとしか言いようがないのである。 昭和38年の誕生だから、すでに45年間現役。平成生まれの良い子は、このお菓子を知っているかなあ? ふんわりとしたソフトカステラの中にチーズクリーム。当時としては画期的な味である。画像はチョコとパインクリームの3種。その他四季に応じて何種類かのクリームがある。 社名が「亀屋万年堂」という何を売っているのかわからないものだが、所在地は自由が丘なんである。 ハイソなお菓子(すでに言葉としてどこか滑稽だが)の走りであった。 CMは見てるけど、現物は見たことがない、という典型的パターン。 自由が丘に行かないと買えないのだから、お遣い物としてはかなりハイレベルだったわけだ。ナボナを持ってくるということは自由が丘のそばに住んでいるということだからな。 |

|

【ハーバー】 →→ back 神奈川県 > ありあけ 歳のせいか、コーナーが懐かしの菓子シリーズと化してきた。 あと1品だけ、おつきあいいただきたい。 「ありあけのハーバー」である。 港町横浜を代表するハイカラな洋菓子。 「洋菓子」 この言葉自体がすでに昭和な感じである。 ソフトなカステラ生地の中にマロンを使った白アンが割と多めに入っている。 西洋と東洋の融合、和魂洋才、馬車道通りで白いパラソルの貴婦人と食べてねちゅう感じである。画像は当然セピアカラー。 いったい、いつから販売しているのだろうか。 平成生まれの良い子は、やっぱりわからないよね、この菓子。 浪花のモーツァルト、キダタローばりに、社名と商品名をわかりやすいメロディラインにのせて流れたコマーシャルが懐かしい。 |

|

【ぷりんどら】 →→ back 大分県 > 由布院花麹菊家 発明・発見は既製の概念を否定し、うちやぶることによって生まれる。 さて、ここに、どら焼きはあんこをはさむものという固定概念がある。 「あんこ」でいいのか? 誰かが考えた。 いつの間にか、生クリームが挟まれた。 「生ドラ」の誕生である。 「あんこはそのままにバターをあわせてみたら・・・」 「バタドラ」の誕生である。 しかし、ここまでの発想の転換は「塗るもの」の変化に留まっていた。 あくまでも「塗り物」を変えるという小さな変化だ。 やがて、由布院で「ぷりん」を挟んだら・・・という従来の「塗り物至上主義」から完全に脱却した「固形物やってみたら主義」が生まれた。 ぷりんは、固形物と言い切るにはぷにぷにしているが、いいのである。 「ぷりんどら」を知ったとき人は様々な不安を抱く。「噛んだ瞬間ぶしゃっと潰れないのか?」「どらやきが湿ってぐしょぐしょにならないのか?」いずれの不安も現物を口に入れた瞬間解消されるのだが、恐らく開発秘話は面白かろう。 思いのほかカラメルソースが苦みばしっていて、これが「ぷりんどら」の味を決める大きな要素となっている。そしてそれが、かなりいい。さらにプリンの甘味とどらやきの風味がそのあとからやってくる。歯ごたえもスポンジ→プリンと断裁する過程で「やや歯ごたえ」→「歯ごたえなし」という2段階の変化を経験する。 「苦」→「甘」→「スポンジ」この味と食感のリレーがいいんだな。 |

|

【カカオ羊羹】 →→ back 石川県 > (有)茶菓工房たろう 日本初、チョコレート味の羊羹登場。 けっこう濃厚なチョコレート味。 『チョコレート羊羹」と言い切ってしまう一歩手前で『チョコレート味の羊羹』と『和』に踏みとどまっているのが正解と違いますか? ただし、和のテイストが強すぎると「ういろう」系の色もののような失敗をやらかす(ごめんなさい!ういろう関係者の皆様)。 人によってはチョコレートムースのようなイメージを持つ人もいるかもしれない・・・と、こう書けば、イメージが少しは伝わるのでは? 金沢の菓子。 筆者は長町にある販売店で購入した。 イケル、と言うのが筆者の感想。 |

|

【かりんとう】 →→ back 東京都 > 日本橋錦豊琳(にしきほうりん) 「話題賞」ということでひとつ。 東京駅ナカの「GranSta(グランスタ)」は、品川駅の「ecute(エキュート)」で成功をおさめたJRグループが展開する「駅ビル」事業(JRは、この名称そのものを否定して事業コンセプトを固めた)のショッピングモール。 話題作りのために有名店を何店舗か誘致し(今半・アカシア・龍譚など)そのハロー効果を利用して別に老舗でもない新規出店の店をそれらしく見せることで成功をおさめている。(あれ?なんか否定的なニュアンスになってるなあ) 「日本橋」という名称が創業何百年の老舗ではないか?と消費者を勘違いさせる効果があるが、錦豊琳も「GranSta」のオープンにあわせて作られた新規店だ。しかし、とにかくいつ見ても行列が出来ている。 複数種類のかりんとうをピックアップして何袋かをまとめ買いするシステム。あまり並ばない筆者だが、一応、話題作りのために掲出(あ、また何か含みのある書き方・・・よくないなあ、こういうの) |

| 【薩摩花林糖まんじゅう ロ笑ロ笑(しょうしょう) →→ back 鹿児島県 > 有限会社美味芋本舗 薩摩はとにかく「黒」でごわす。 黒豚、黒毛和牛、黒酢、黒千代香(くろぢょか)・・・砂糖だって黒糖でなければ駄目でごわす。 メーカーの商品コピーには『喜界島産の黒蜜』を使っているとある。黒糖だって使っているけど、黒蜜となるとそこにはさらに濃厚にして重厚な甘味への期待が広がる。 しかも、まんじゅうは揚げてあるのだ。 まんじゅうに歯をあてると軽い「カリッ」と感が口中を駆け巡る。 (抵抗する気か?!) むん! 負けずに噛みつく。 表面からヴォリュームのあるアンまでは、しっとりとした柔らかさが意を決した歯と歯茎を包み込み(ん?なんだ?なんだ?これは意外と・・・)な官能の気配に心が緩みかける。 しかし、最後にまんじゅうの底で上下の歯が出会う瞬間、そこに油の気配が現れ、舌を喜ばせると同時に「カリッ」と感の震源地がここにあることを悟らせる。 まんじゅうにありがちなモクモク感がない。油が保湿しているのだろうか。なかなかに考えられている。言わば、コスメな饅頭ということか。 これは意外やアタリ物件。 |

|

|

【花畑牧場の生キャラメル】 →→ back 北海道 > (株)花畑牧場 経営者の田中義剛氏は、現時点では成功者だ(少なくともそんな感じが横溢している) いろいろな裏話がささやかれるのは、氏の純朴そうなイメージとビジネスのしたたかさに(ん?)ちゅうギャップを感じる人がいるからだろう。そこんところは大人な態度で切り抜けるしかない。(つまり何も聞こえないフリして無視) 現状、彼のスタンスは正しい。 札幌、帯広に行ったら、今のところこれを買ってゆかないと世論が納得しない。 田中氏に最初に生キャラメルの作り方を教えた人が作った生キャラメルだろうが、初めて生キャラメルを作った会社の生キャラメルだろうが、この世の中、やっぱり知名度である。シェアが何パーセントかを越えれば、爆発的に市場を席巻するんである。 シーラカンスはそれを釣り上げたコモロの漁民の名前ではなく学術上、その存在を世に知らしめた女学者の名前をつけられたんである。 それにしてもすごい人気だ。 空港売店では、お一人様限定10個までなんて縛りつき。牧場が経営する空港のカフェでいくら以上食べると並ばずに3個まで買えるなんてあざとさもいい(どっちよりの話じゃ)。札幌駅地下の直営売店の方が並ばずに買えそうだった。 柔らかくて、すぐに溶けちゃうのが特徴。素直に旨いっすよ。レギュラーとチョコ、いちご、抹茶、バナナ味の5種類があった。 あ、ホワイトちゅうのもあったな。 |

|

【じゃがポックル】 →→ back 北海道 > カルビー(株) 北海道土産の旬が花畑牧場の生キャラメルならば、隠れた人気者がこの「じゃがポックル」だ。(あ、断言。いいのかそれで) 「POTATE FARM」のブランド名が表示されているが、カルビーの製品だ。 カルビーと言えば、ポテチ。 ポテチと言えば、じゃがいも。 じゃがいもと言えば北海道。 だから、カルビーの「じゃがポックル」。 ポテチではない。じゃがいも感横溢のスナック。SUCCT製法だ。何だ?それ。 じゃがいもは100%北海道産、オホーツクの焼き塩を使用。北海道オリジナル商品としてプレミアム感はたっぷり。新千歳でも販売店は限られている。百貨店「丸井今井」の出店ブースで購入した。しかもお一人様限定3箱なんて縛りまでかけられている。 |

|

【おさつほっこり】 →→ back 鹿児島県 > カルビー(株) 薩摩に出張でごわす。 空港で目に留まった土産物のパッケージになんとなく既視感(デジャブ)を感じたでごわす。 あれ、どこかでお目にかかりませんでしたっけ?ちゅう感じ。 それがこれ「おさつほっこり」 お名前にも既視感(デジャブ)あり。 手にとってパッケージの裏を見る。 カルビーだって。 そうか新千歳で買った「じゃがポックル」の親戚筋だったんだ。 「じゃがポックル」ほど知名度が高くないのは鹿児島の観光地としての集客力の違いのせいだろう。 でもきっとカルビーの商品開発部で北海道がじゃがいもなら、鹿児島は薩摩芋(それも安納芋)。「じゃがポックル」を作ったんだから「おさつほっこり」も作らなければ画竜点睛を欠くというもの、なんて議論がなされたんだろうなあ(なされてないかもしれないけど) こちらは「じゃがポックル」ほど力瘤が入っていないようだ。「じゅがポックル」に入っていた能書きがなかったもんね。 でも、これはこれでほっこりといいんでないかい。 |

| 戻る | |