2010.01.01

米子 大山寺

2010年新春の画像は、霊山、大山の大山寺。

神韻を帯びた写真を探すとどうしても寺社仏閣になっちゃうんです。

|

|

2010.01.11

尾山神社

金沢市内にある前田利家を祭神とする神社が「尾山神社(おやまじんじゃ)」。 金沢ニューグランドホテル前に建立されたのは明治年間。

松の内の門松の画が縁起モノということで、ひとつ。 |

|

2010.01.11

尾山神社

ロールオーバーの画像。

尾山神社の神門は上部にステンドグラスが嵌め込まれ、洋風であるところが面白い。境内には、金鯰の兜、青銅の狛犬、利家の正室、松の石碑、幌武者時代の利家の像などがある。 |

|

2010.01.16

長町

金沢は城下町だ。

突き当たりが多く、狭く入り組んだ路地がそれを現している。

長町は武家屋敷街。

歓楽街の茶屋町、有事の際城塞群となる寺町、繁華街、片町、金沢の台所武蔵が辻界隈と並ぶ金沢の顔。 |

|

2010.02.02

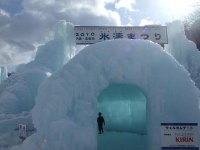

支笏湖 氷濤まつり

北海道、道南のカルデラ湖「支笏湖」は日本第2位の水深を誇る湖。

透明度も日本有数。

美しいその湖水を凍らせ氷のオブジェを制作するまつりが「支笏湖 氷濤まつり」。今年は1月29日から開幕。

夜は、ライトアップされて幻想的。 |

|

2010.02.02

支笏湖 氷濤まつり

ロールオーバーの画像。

昼は蒼白く耀く氷のオブジェ。

夜間はマイナス10度。昼はマイナス5度。支笏湖から吹き渡ってくる寒風で体感温度はさらに2,3度は低く感じられる。海外からの団体客が到着したのか、国際色も豊かだ。 |

|

2010.02.27

支笏湖

北海道の湖はどこか神秘的だ。

阿寒湖もそうだったが、ここ支笏湖も周囲に人口の造作物の姿が見当たらない。カルデラ湖特有の湖岸が一因らしい。短いが垂直な崖を成す湖岸は人を寄せ付けない。

支笏湖のむこう、恵庭岳が美しい。 |

|

2010.03.28

上賀茂神社

トップ画像のネタが切れた。

毎度おなじみの「美の京都世界遺産シリーズ」でつなぐに如かず。

「保険はかけておくものだ。ルパ〜ン!(意味不明)」

今日は、上賀茂神社 (かみがもじんじゃ)をポチっと。 |

|

2010.03.28

上賀茂神社

ロールオーバーの画像。

上賀茂神社は、正式名称「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」

境内はけっこー広い。

一の鳥居から二の鳥居まで緑あふれるいやし空間が広がっている。

|

|

2010.04.10

高台寺

トップ画像のネタ切れ継続中。

「美の京都世界遺産シリーズ」は高台寺が登場。

名物のしだれ柳も満開。

|

|

2010.04.10

高台寺

ロールオーバーの画像。

高台寺は亡き秀吉の菩提を弔う北の政所(ねね)の寺。作庭は小堀遠州。高台からは恐らく京都市内が見下ろせたと思われる。 |

|

2010.05.04

宇治上神社

依然、逼迫を続けるトップ画像のネタ切れ状況。

「美の京都世界遺産シリーズ」は宇治上神社。世界最古の神社建築。平等院の鎮守社になる。 |

|

2010.05.04

宇治川

ロールオーバーの画像。

宇治上神社は宇治川「朝霧橋」のたもとにある(画像奥の赤い橋)。手前は発電所からの放水路の上にかかる「観流橋」。 |

|

2010.05.23

室生寺

「美の京都世界遺産シリーズ」はひとまず中断。緑したたる季節、碧空に翠蓋をかざすべく、カエデの名所を訪れた。モミジとカエデは同じものだ。紅葉の名所は緑葉の名所でもある。 |

|

2010.05.23

室生寺

ロールオーバーの画像。

室生寺は女性の入山を認めたことから女人高野とも呼ばれる。高野の名がつくのは、名プロデューサー空海が寺の伽藍配置などに参画したから。 |

|

2010.06.12

今井町

奈良県、今井町。

中世の環濠都市。堺に並び評され、栄耀を謳われたこともある。

織田信長に反旗を翻すも、織田軍明智光秀の前に敗退。しかし自治権を確保し「大和の金は七分に今井」とまで言われた。

戦災、大火にもあわず、町並みがよく保たれている。中世の街並みに迷い込んだような楽しさがここにはある。 |

|

2010.06.19

岡山城

旭川沿いの小山に築城された岡山城。 黒板張りの天守閣から「烏城」と呼ばれる。

姫路の「白鷺城」とはブッラク&ホワイトの対比をなすが、かたや鷺でこなたが烏では浮かばれない。

黒鳥(ブラックスワン)なんかがいいかもしれぬが、希代の策謀家宇喜田直家の城というのがマイナスイメージとなったものか? |

|

2010.06.19

岡山城

ロールオーバーの画像。

烏城では面白くないと思ったのが誰かは知らぬが、屋根瓦と鯱を金にした奴がいる。

これで城は「金鴉(アルトクリーフ)」となった。

ひと目あがりの名称に相応しい庭園は旭川越しにある後楽園。

ご存知日本三名園のひとつだ。城主は船でお渡りになったらしい。 |

|

2010.07.03

石垣島 御神崎灯台

石垣島、東部の御神崎灯台。

ダイビングボートからの画像。

つまり、海側からの1枚。

夏への扉を開ける1枚を。

|

|

2010.07.03

石垣島 御神崎灯台

ロールオーバーの画像。

2007年に初めて石垣島を訪れた時の地上での1枚。

3年後、ダイビングを始めて海から見るなんて、想像もしていなかった。

|

|

2010.07.21

石垣島

石垣島の朝焼け。

宿泊したホテル(グランヴィリオ・・・これが覚えづらい。滞在中、タクシーに乗るたびにひっかかった・・・ええと・・・ビーチホテルサンシャインの前のリゾートです・・・って)からの眺め。市街地が遠望できる。 |

|

2010.08.15

てっぱく

埼玉県大宮市にある「てっぱく」鉄道博物館はマニアの方々の聖地。

シミュレータやミニ軌道でミニ鉄道を運転できる。弁当を買って車両の中で食べるとちょっとした旅鉄気分。

もちろん、筆者は誘われて行ったので、そこのところは、ひとつ。

|

|

2010.09.13

田沢湖

神秘の湖「田沢湖」 独特の瑠璃色と透明度、日本一の水深を誇るカルデラ湖。 海抜249mに位置する田沢湖の水深は423.4m。 つまり、海面下174mに湖底があることになる。海抜0m未満の水深部は「潜窪」と言う。 田沢湖は水深だけでなく「潜窪」でも日本一である。

|

|

2010.09.13

田沢湖

ロールオーバーの画像。

田沢湖の名勝は「蓬莱の松」と呼ばれる古木と「御座石神社」、湖の主「辰子姫」を象った「辰子像」など。

筆者は遠い昔、1周20キロ程度の、田沢湖をチャリで周回したことがある。

すべては、記憶のかなたの幻影のような想い出・・・ |

|

2010.09.27

唐招提寺と秋の空

近鉄橿原線「西の京」駅のそばに唐招提寺はある。

ご存知鑑真和尚が建立した寺。

遷都1300年祭に沸く奈良。

週末の日曜日、唐招提寺にも人が多い。寺の屋根上の空が高い。

鰯雲が秋の到来を告げ、吹きわたる風が心地よい。

始まったとたんに深まりゆく秋。

ついこの間までの猛暑が遠い記憶になってゆく。 |

|

2010.10.08

びわこ花噴水

大津港は琵琶湖の玄関口。

JR大津駅から徒歩10分程度。

港のそばには京阪浜大津駅がある。

港からは、やはり京阪経営の観光船がちょっと気恥ずかしいほどの演出を繰り広げながら琵琶湖クルーズの航海に出る。

その大津港沖合近くの防波堤に噴水が設置されている。

その名も「びわこ花噴水」

高さ40m、横幅440mは世界最大級。

日没後にはライトアップもされるそーな。 |

|

2010.10.23

三井寺

正式名称長等山 園城寺(おんじょうじ)

800年代中期より続く古刹。

滋賀県、大津市にある。

琵琶湖の湖岸、浜大津から京阪「石山坂本線」で一駅、「三井寺駅」で下車が一番早いが、たいした距離ではない。浜大津から歩いて、琵琶湖疎水沿いに登坂すれば、すぐに三井寺につく。

千百数十年の歴史を持つだけに寺域は広い。仁王門、金堂、三重塔などが点在している。 |

|

2010.10.23

三井寺

ロールオーバーの画像。

近江八景のひとつ「三井の晩鐘」

すいません。他の七つは聞かないでスルーください。

でも、書いちゃった以上は調べるか。

三井晩鐘

粟津晴嵐

瀬田夕照

石山秋月

矢橋帰帆

唐崎夜雨

堅田落雁

比良暮雪

きれいに4文字で揃ってるのね。

|

|

2010.11.10

天橋立

前回、近江八景を並べた以上、日本三景を掲出するに如かず。

広島の「宮島」

仙台の「松島」

京都の「天橋立」

「紀行」で宮島と松島は扱っていたが、天橋立は未掲載だった。

今回、ちょいと丹後路へ。

画像は「飛龍観」と呼ばれるビューポイントからの1枚。

左が阿蘇海、右が宮津湾。内海と外海を隔てる砂洲の全長は3.6キロ。

松並木が連なるのどかな道が対岸の一の宮へ向かっている。 |

|

2010.12.06

さて、ここはどこでしょう?

久しぶりの地名当てクイズ

ちょっと難しいっす。

ヒントはロールオーバーの画像

筆者のコスプレ画像

49年間の人生で、初の化粧顔

ドーラン塗りまくり

アイシャドーちゅうんすか?目の周りとか塗る奴。とにかくベタベタな顔に。

「さ、まいていこうか」

御大のように腰を上げる。

沖田と永倉と齊藤を引き連れ、市中巡察に出かける。 え?誰だって?土方歳三以外ありえないでしょ。

正解は東映太秦映画村でした。 |

|

2010.12.19

競秀峰

大分県、中津の奥座敷にある耶馬渓。

競秀峰はその耶馬渓の入り口にある。

中津駅からバスで30分程度。

耶馬渓は本耶馬渓、裏耶馬渓、深耶馬渓、奥耶馬渓など、山国川やその支流沿いに広く分布している。 |

|

2010.12.19

競秀峰

ロールオーバーの画像。

競秀峰の入り口にある「青の洞門」。

通行の難所であった競秀峰をノミ1本でコツコツと掘り抜いたのが禅海和尚。

今のトンネルはそのときのものではないが、禅海の掘った隧道も残されている。 |

|

|

|

|

|

| 戻る →→ Back |

|

|