新しい配線を取り付け、カバーを被せて完成 |

|

やっとここまできた!!ハンダ排除に時間がかかったのと結構面倒だったので、この辺で思う!!

『やっぱりメーカーに出した方が良かったかな~?』

今更、そんな事を思っても後の祭りである。この状態でメーカーが受け付けるわけが無い!!

気を取り直して次に進む。

新しい線をそのまま突っ込んでハンダ付けしようかな~

と思っていたが、突っ込む時に穴が小さすぎる為、線がバラけてしまう。

上の基盤の写真を見ての通り、間隔が狭すぎるので、隣の穴にバラけた線が当たってしまう。

当然そのままハンダ付けして終了したら、スイッチ入れた瞬間に

『パチッ プスン いやぁーーーー』

|

終ーーー了!!

になってしまう。

それでは何の意味も無いので、って言うかイヤなので線に超微量のハンダを染み込ませる。この時本当に少しだけにしないと、線が穴に入らなくなります。

そして、基盤にハンダ付けなんですが、ここも本当に注意しないと上の赤う文字のようになって大変です。小型化の影響受けまくりで隣との間隔が、やたら狭いので適量のハンダをサッとつけて完成です。

|

|

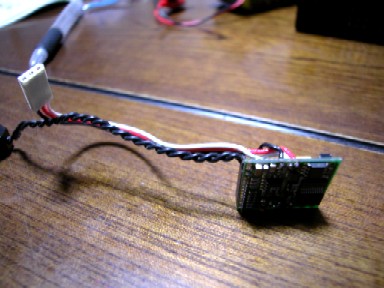

そして、これが取り付け終わった物です。

う~ん!! 良い感です。

余計な7.2Vサーボ用の線取っちゃったし、受信機にさす線も短いやつを取り付けたので、非常にすっきりしました。

あとはカバーを被せて完成なんですが、何しろこれまた小型化の恩恵で中身が凝縮している為に被せづらい何てもんじゃない!!

線がカバーに当たらない様にマトメテ、慎重にピンを刺し、カバーの爪を『パチンッ』と、はめてやっと完成です。

|

|

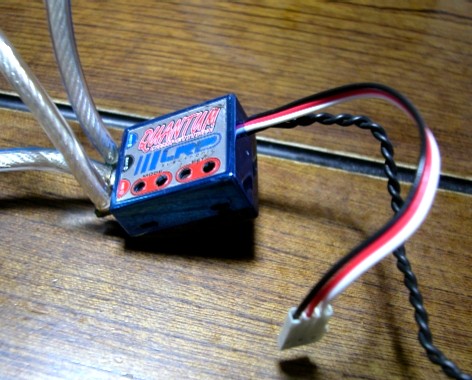

これが全てが完成した物です。

いつ見てもキレイなESCです。線が新しくなったのでイツモ以上にに良い感じです。

あとはシャーシに取り付けるだけですが、ココでワンポイント!!!

両サイドの爪のある側(側面)にグラステープを貼っておくと、カバーが外れる事が無くなり、非常に良いです。

特に、クワンタムの基盤は二層式の為、走行中に外れてしまうとピンに負担がかかり、危険です!!!

あと、これは見たことが無いのでハッキリ言えませんが、その他の小型ESCも二層式になっていると思われるので、余計な故障防止の為にも貼っておく事を、お勧めします。

グラステープ貼っておけば、クラッシュ等でカバーが取れる事はありません。

と言うか、グラステープを貼ったのにカバーが外れるなんて衝撃をESCが受けた時点で基板が壊れます。

回避できる危険は対策をしておき回避しましょう!!!(グラステープを貼っておくって事ですよ。)

|

さて今回は、ESCの配線修理をやりましたが思ったのが、とっても面倒くさいと言う事です。メーカーに出せば待ってるだけで良いし、送料と修理費はかかってしまうが、リスクを考えたらメーカーに出した方が無難でしょう!!

しかし、自分でやって完成した時の達成感はカナリあります。そして走行する時には、性能的には全くと言っていいほど何も変わっていなくても、

『何か良くなったじゃないか!!』と思えたりもして、楽しみが増えます。そして、新品を買った時の様な楽しみもほんの少しだけ味わえます。

みなさんも、何か違った楽しみを見つけて、それを実行してみると良いかもしれません。

ただし、失敗しても一切責任はおいません。

今回の事で分かったこと!!

①自己満足の世界である

②基盤に手を入れるのはリスクが大き過ぎる

③完成した時の達成感は良い!!

そして一番わかったのは・・・・・・・・

走行したESCの中は塵がイッパイ!!!!

|

|