|

(ヴァーチャル マニア)

似非マニアの小部屋

|

|

| アラスカを舞台に活動し、アラスカの土となった写真家・星野道夫さんのエッセイ集に『旅をする木』という本がある。自然や人間、命に対する深い愛情と優しさが感じられる温かい本。足りないものに気付かされると同時に、心が満たされる素敵な本。私にとって大切な1冊だ。 |

|

本書には数編のエッセイが収められているが、その1つに表題作の「旅をする木」がある。その中で、星野道夫さんが好きだという動物学者の本"Animals of the North"に書かれている話が紹介されている。それはこんな話だ。

早春のある日、トウヒの木に止まった鳥がついばみ、1つの種子が地面に落ちる。その種子は、さまざまな偶然を経て川沿いの森に辿り着き、やがてそこに根を張り、大木へと成長する。長い歳月の中で、川の浸食は少しずつ森を削り、やがてトウヒの木は川岸に立つようになる。ある春のこと、雪解けの洪水にその木はさらわれ、ユーコン川を流れてベーリング海へと運ばれる。木のないツンドラ地帯で、トウヒの木はランドマークとなり、キツネがテリトリーの匂いを付ける場所となった・・・・・。その木は、最後は薪ストーブの中で燃えて一生を終えるが、一方でトウヒが産み落とした新たな命の旅立ちも始まってゆく・・・・・。連綿と続いてゆく命の物語。星野道夫さんが愛した自然の物語。 |

| そんなエッセイを読みながら、「そういえば、“木”という字と“本”という字は似ているなぁ」などと、どうでもいいことを考えたりする。そうそう、本だって旅をするじゃないか。新しい命を吹き込まれた新刊書が本屋に店先に並ぶ。そして、どこかの本好きの人に買われていく。そこで本棚に静かに並ぶ本もあれば、やがて古本屋に売られ、新たな持ち主の元に嫁いでゆく本もある。時には、再生紙に回されたり、たき火にくべられてしまう本もあるかもしれない。行き先はさまざまだけれど、本だって旅をするのだ。 |

|

| |

ところ変わって、とある日のブックオフ。特に目的があったわけではないが、何となく棚を眺めて面白そうな本を物色していたところ、前から買おうと思っていた喜国雅彦さんの『本棚探偵の冒険』を見つけて即買いした。キクニの本棚探偵シリーズはめちゃめちゃ面白い。

キクニの流れで、「カ行」の本を見ていたら、角田光代さんの本が並んでいる場所に辿り着いた。背表紙を漫然と眺めていたら、『さがしもの』というタイトルが目に飛びこんできた。 |

その瞬間、本に呼ばれている気がした。などと言ったら少し大げさかもしれないが、古本マニアで『古本道場』(角田光代・岡崎武志)などの著書もある角田さんの作品で、このタイトルだったら、ピン!とくるに決まっている。思わず手にとってめくってみる。ビンゴだ! “本”をテーマにした短編小説集だった。その本の1番最初に、『旅する本』という作品が収められていた。それは、こんな話だ。

大学に入って東京で1人暮らしを始めた私は、部屋が狭いので実家から持ってきた本を、近くの古本屋に売り払った。「あんたこれ売っちゃっていいの?」と古本屋の主人に言われながら。卒業旅行でネパールに出かけ、閑な時間に古本屋に入った。すると、そこにその本があった。何が売っちゃっていいの、だ。ネパールの古本屋にも置いてあるような本じゃないか、と思ったら、その本は私が売った本そのものだった。私はその本を買って読むと、またそこで売り払った。そして数年後、仕事で立ち寄ったアイルランドの古本屋で、またその本に出会った。そんな旅をする本のお話。 |  |

| そういえば、芳崎せいむさんのマンガ『金魚屋古書店』にも、旅をする本の話が出てくる。第3巻の「ねこたま堂」の話だ。海外放浪の旅を続けている男が、偶然日本人と出会う。すると、日本語が恋しくなって、持っている本をお互いに交換する。そうやって、いろんな人の手から手へと渡ったマンガ本が、数年後にまた同じ人の許に戻ってくるというお話だ。そう、本だって旅をするのだ。ちなみに、そのお話に出てきたマンガは、谷口ジローさんの『孤独のグルメ』だった。また、森見登美彦さんの『夜は短し歩けよ乙女』の「第二章 深海魚たち」には、主人公の恋する彼女が小さい頃に手放したという大好きだった絵本が、古本市の神様の計らいで彼女の手許に再び戻ってくるというお話が出てくる。作家というのは、本が好きでロマンチストなのだろう。 |

|

|

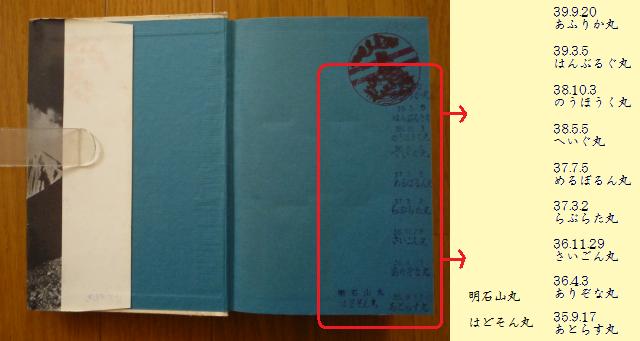

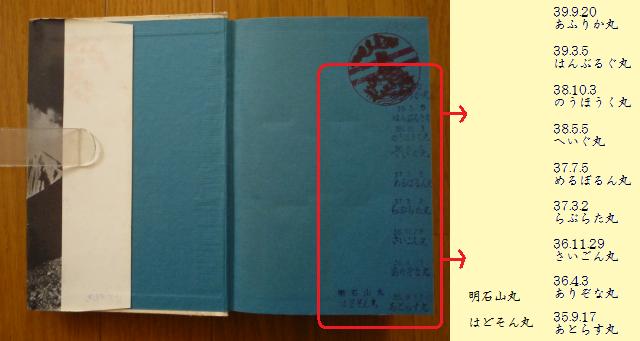

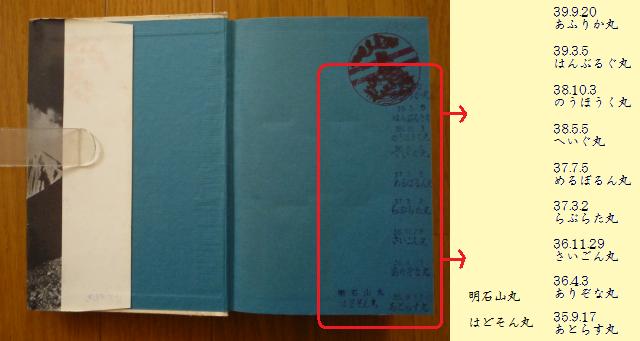

さて、前フリが長くなってしまったが、GAMOの手許には、文字通り世界中を旅してきた1冊の本がある。石一郎さんの『標高八八四〇メートル』。戦前、まだ未踏だったエベレストに単身で挑んだモーリス・ウィルソンをモデルにした山岳小説だ。この本の裏表紙の内側を開いてみると、そこには船の名前と日付のゴム印がいくつも押されている。下の画像でも判読が難しいだろうから、船名と日付を右に書き出してみた。本に押されている日付印は、西暦表示ではなく、当然和歴表示だ。

あふりか丸、はんぶるぐ丸、めるぼるん丸、ありぞな丸・・・・・ほとんどが貨物船のようだが、世界中の航路を航行したであろう船の名前が並んでいる。文字通り“旅をする本”だ。調べてみるといずれも大阪商船(1964年3月からは大阪商船三井船舶、現・商船三井)が所有していた船のようだ。 |

|

|

| 貨物船での仕事や生活ぶりについては、全く知らない。船長を筆頭に、航海士、機関士、通信士など大勢の人が乗っていて、何カ月も船上生活を続けるのだろう。ちょっと想像しただけでも過酷な世界だとわかる。まして、1960年代当時は、携帯電話もなければ、インターネットもない。CDやDVDだってない。TVは既に登場していたが、外洋船では見ることができなかっただろう。 |

| となると、船員にとっての楽しみは、食べることと飲むこと、そして寝ることぐらいしかない。娯楽といえば、トランプや花札、そして読書くらいのものだろう。食後、食堂の片隅にある達磨ストーブの前で、焼酎でもチビチビやりながら本を読んでいる海の男たち。仕事の疲れを癒すつかの間の一時だったに違いない。海の男とはいえ、生死を賭けた洋上で『十五少年漂流記』(ジュール・ベルヌ)や『ロビンソン・クルーソー』(ダニエル・デフォー)は読まないだろう。海の男が山の本を読む。そこがいい。 |

こーんな感じの船みたいです

こーんな感じの船みたいです |

誰かが読み終えれば、次の誰かが読み始める。こうして全員が読み終える頃には航海も終わり、本は同じ会社の同僚が乗る他の船へと受け継がれていく。本に押された船名印は、この本が海の男たちとともに世界中を旅してきた証だ。 ほとんんど私の勝手な想像(妄想?)だが、たぶん大きくは外れていないだろう。

潮風に晒され、男たちの汗が沁み込み、かなりくたびれてしまった本も、今は我が家の本棚で静かに休んでいる。お疲れさま。。。 |

|

|

(2013年4月21日 記)

(2024年11月13日 追記) |