ということで、私の手元にある本の奥付をパラパラとめくってみた。早いものでは昭和30年代前半でもすでに検印が廃止されている本がある一方で、昭和40年代に入っても押されているケースもある。同じ出版社から同じ時期に出された本でも、検印が付いていたり付いていなかったりするのは、押すかどうかは著者次第ということなのだろう(著者が出版社を信じていれば、不要ですもんね)。上で引用した東京印章協同組合のホームページには「昭和40年代頃まで」と記載されているが、手許の本を見る限りでは、30年代に廃止・省略へと順次移行していったと見て間違いなさそうだ。

検印にもいろいろあるので、ここで山岳書籍に押されている検印をいくつか紹介したい(検印の画像をクリックすると、奥付全体を見ることができます)。 |

まず「1.」は、山岳小説の金字塔、井上靖の『氷壁』。奥付のど真ん中に貼った検印紙の上に「井上」と押されている。本作は1956年に新聞小説として連載されたものだが、連載当時から人気が高かったとのことなので、初版からかなりの部数を発行したのだろう。そのせいか、今でも初版本の中古価格は比較的安い。全部で何万部刷ったのかわからないが、脂の乗っていたこの時期の井上靖が自分で押していたとは思えない。誰か近しい人が押したのであろう。 |

その右隣の「2.」は、安川茂雄『青い星』の検印。検印紙に「YAMAKEI」と印刷されていることからわかるように、山と渓谷社からの出版だ。検印紙も出版社ごとに特徴があって面白い。「3.」は千坂正郎の『緑の誘惑』。ハーケンをあしらっているあたりが、いかにも山書を得意とした朋文堂らしいデザインだ。 |

1.『氷壁』

井上靖、新潮社

1.『氷壁』

井上靖、新潮社 |

2.『青い星』

安川茂雄、山と渓谷社

2.『青い星』

安川茂雄、山と渓谷社 |

3.『緑の誘惑』

千坂正郎、朋文堂

3.『緑の誘惑』

千坂正郎、朋文堂 |

↑画像をクリックすると、奥付全体を見ることができます |

|

もちろん、ノンフィクション作品も検印を押したのは同じ。たとえば、「4.」は世界探検紀行全集の1冊として出された藤木九三の『エヴェレスト登頂記』だが、奥付にはちゃんと「藤木」のハンコが押されている。藤木さんが押したのかなぁ〜なんて考えると、それはそれで感慨深い。 |

蛇足だが、『氷壁』や『エヴェレスト登頂記』の奥付を見ると、「定価」の他に「地方定価」なるものが記されおり、値段が10〜20円高くなっている。昔は「地方定価」というものがあったのだそうだ。恐らくは輸送コストを考慮しているのだろうが、この辺りにも時代を感じる。 |

また、翻訳本の場合は、検印は訳者が押している。「5.」はモ−リス・エルゾーグの『処女峰アンナプルナ』。奥付には、翻訳した近藤等の検印「等」が押されている。ちなみに、「6.」の『ザイルのトップ』(フリゾン・ロッシュ)は、同じ出版社から出ている近藤等訳による山岳小説だが、異なる検印が使われている。近藤さんんがどういう使い分けをしていたのかはわからないが、著者・訳者によっては、本を出すごとに新しい検印にした人もいたそうだ。押しすぎてハンコが欠けてしまい、新しくしたりといったこともあったようだ。 (※2013年4月追記 ギー・ベルザック著、河合亨訳の『ガイドの星』の検印紙にも、『ザイルのトップ』と同じハンコが押してあった。共通点は出版社が白水社だということ。出版社の印だと検印の用をなさないと思うのだが、その辺はナゾのままです・・・) |

4.『エヴェレスト登頂記』

藤木九三、河出書房

4.『エヴェレスト登頂記』

藤木九三、河出書房 |

5.『処女峰アンナプルナ』

近藤等、白水社

5.『処女峰アンナプルナ』

近藤等、白水社 |

6.『ザイルのトップ』

近藤等、白水社

6.『ザイルのトップ』

近藤等、白水社 |

↑画像をクリックすると、奥付全体を見ることができます |

|

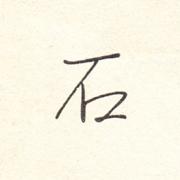

もう少し紹介しよう。「7.」は石一郎の『標高八八四〇メートル』の検印。えっ!直筆!? ・・・・・。検印に代えてサインを書いた人もいたそうだが、これが直筆なのか印刷なのかはよくわからない。本作は1960年発行だが、石一郎が1964年に出した「蒼い岩壁」の奥付には、橙色の検印が押されている。とすると、本物のサインの可能性も高い。真相がどちらにしろ、サイン本だと思った方がロマンがあるので、そういうことにしておく。 |

「8.」は、有馬頼義の『毒薬と宰相』。山岳映画『山の讃歌』の原作である『三人の息子』が所収されている、講談社ロマン・ブックスの1冊だ。講談社の検印紙と言えば、ロッキングチェア(「10.」参照)の方が有名。デザインは異なっているのは、この頃は大日本雄弁会講談社という社名だった頃の本だからだろう。 |

検印付きの昭和40年代の本はほとんど持っていないが、「9.」はその中の1冊。遠崎史朗の『海上アルプス屋久島連峰』だ。そう、拙著『山岳マンガ・小説・映画の系譜』をお読み頂いた方ならおわかりだろうが、山岳マンガ『K』や『しずかの山』の原作を手がけた遠崎史朗(『しずかの山』は愛英史名義)が、若かりし頃に書いた本だ。 |

7.『標高八八四〇メートル』

石一郎、河出書房新社

7.『標高八八四〇メートル』

石一郎、河出書房新社 |

8.『毒薬と宰相』

有馬頼義、大日本雄弁会講談社

8.『毒薬と宰相』

有馬頼義、大日本雄弁会講談社 |

9.『海上アルプス屋久島連峰』

遠崎史朗、雲井書店

9.『海上アルプス屋久島連峰』

遠崎史朗、雲井書店 |

↑画像をクリックすると、奥付全体を見ることができます |

|

最後は新田次郎だ。とりあえず3作品並べてみた。「10.」は講談社の『青い失速』、「11.」は新潮社の『冬山の掟』、「12.」は集英社の『温暖前線』。ハンコをよく見ていただきたい。出版社はまちまちだが、同じハンコが使われている。うむ・・・間違いなく新田次郎のハンコだ。真面目な新田先生のことだから、全部自分で押したかもしれない。いや、同じ作家仲間として、奥さまの藤原ていさんもいくつか押しただろう。もしかしたら、幼き日の藤原正彦さんも押しているかもしれない・・・・・。なーんて、くだらない妄想をしてしまうが、それはそれで楽しい。 |

10.『青い失速』

新田次郎、講談社

10.『青い失速』

新田次郎、講談社 |

11.『冬山の掟』

新田次郎、新潮社

11.『冬山の掟』

新田次郎、新潮社 |

12.『温暖前線』

新田次郎、集英社

12.『温暖前線』

新田次郎、集英社 |

↑画像をクリックすると、奥付全体を見ることができます |