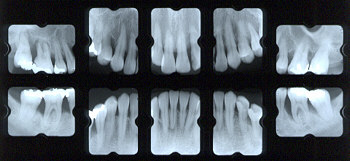

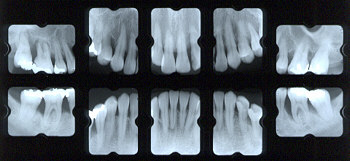

デンタル 枠に入っている1枚がデンタル。 このように10枚組で撮影する方法が 10枚法と呼ばれます。 |

パントモ |

人体への放射線の影響を表す単位としてSv(シーベルト)が使われています。小さいデンタルと呼ばれるレントゲンを撮ったとき、一番影響を受けやすい目で約0.00016Svになります。パノラマという顎の形を開いたようなレントゲンを撮ったとき、同じく目で0.00006Svになります。

デンタル 枠に入っている1枚がデンタル。 このように10枚組で撮影する方法が 10枚法と呼ばれます。 |

パントモ |

放射線の蓄積によって目に白内障が起きるのは年間に0.15Sv以上、あるいは50年間に15Sv以上であると言われています。計算上、何枚以上撮影すると蓄積による影響を受けるかを表に示します。

| デンタル | パントモ | ||

| 1枚のみ撮影 | 10枚法 | ||

| 1年間 | 938枚 | 94枚 | 2,500枚 |

| 15年間 | 93,750枚 | 9,375枚 | 250,000枚 |

上記の表から、1年間で938枚以上デンタル、あるいは2,500枚以上のパントモを撮ると、計算上は白内障になりますが、そんなに多く撮影することはまず無いといっていいでしょう。

注) 撮影する部位、使用する装置のX線量により、多少枚数に違いは出てきます。

歯科用X線1回の照射でガン、白血病、遺伝的影響が起こるリスクの確率は1億分の1前後であり、無視できるレベル(ほぼゼロリスク)であるとされています。これは一般のリスクに当てはめるならば、落雷によって死亡するリスクと同程度であるとされています。

以上のことから、歯科用レントゲン写真は限りなく安全に近いものですが、全くリスクがないわけではありませんので、撮影するときは漫然と行なうのではなく、リスクよりも治療上診断に必要な効果が上回ると考えられるときにおいて、適切な方法で撮影する、鉛入りの防護エプロンを使用して不必要な線を遮断する、高感度のフィルムを用いてレントゲンの線量を減らすなどの放射線防護措置が取られています。