| ◆◆◆◆ 大阪南消防組合大阪南消防局・柏羽藤消防署 ◆◆◆◆ |

| (おおさかみなみしょうぼうくみあい おおさかみなみしょうぼうきょく・かしはふじしょうぼうしょ) 〒583-0015 藤井寺市青山3-613-8 TEL:072-958-0119 FAX:072-958-9900 災害情報ダイヤル 050-1809-9992 近畿日本鉄道南大阪線・古市駅より西へ約1.1km 徒歩約17分 同・藤井寺駅より南へ約2.2km 徒歩約32分 国道170号(大阪外環状線)・軽里北交差点より約200m北に入口 敷地面積 4,959㎡ 延床面積 約4,833㎡(含付属棟) 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・消防署として新築移転・開設:1994(平成6)年12月1日 大阪南消防組合大阪南消防局・柏羽藤消防署として名称変更・開設:2024(令和6)年 4月1日 |

| 新しい広域消防体制が発足-大阪南消防組合 2024(令和6)年4月1日、南河内地域に新しい消防体制がスタートしま した。南河内地区の7市町村と中河内地区の柏原市で構成される一部事 務組合の「大阪南消防組合」です。 藤井寺市の消防事業は、過去60年間に渡って、羽曳野市・柏原市との 一部事務組合「柏原羽曳野藤井寺消防組合」を構成して行われてきまし た。近年高まってきた、消防のより広域化を求める動きの中で、南河内 地域でも三つの消防本部の統合を目指す協議が進められてきました。 2022(令和4)年5月12日、南河内地域を中心とした消防広域化を目指し て「大阪南消防広域化協議会」が設立され、2年間に渡って新しい消防 体制構築の協議が行われてきました。そうして誕生したのが新しい消防 |

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 大阪南消防組合大阪南消防局・柏羽藤消防署(東より) 本庁舎の南側(写真左)には、訓練塔などの訓練施設が配置されている。 2016(平成28)12月 合成パノラマ |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 組合です。政令市の大阪市・堺市は別格として、大阪南消防組合は府内では有数の規模を持つ消防組織となりました。 約287k㎡という管内面積は、府内の消防本部の中では最大です。管内人口は約48万人(2023年4月)で、大阪市、堺市、枚方寝屋川、東 大阪市の各消防本部に次ぐ5番目です。管内面積の中で、金剛山地の山林地域の占める割合の大きいことがわかります。 大阪南消防組合の消防本部は、藤井寺市にある従来の柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部に設置されることになり、規模が大きくなった ことから名称も「大阪南消防局」になりました。以下に、大阪南消防組合が設立された経過や新組織体制の内容について紹介します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 進む消防事業の広域化 大阪南消防広域化協議会のサイトの説明には、『大阪南消防広域化協議会は、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、太 子町、河南町、千早赤阪村及び 柏原羽曳野藤井寺消防組合で構成し、消防広域化を実現するために必要とされる事項について協議するた めに』設立したとあります。そして、協議の内容については、『現在、柏原羽曳野藤井寺消防組合、富田林市消防本部及び河内長野市消防 本部が管轄しているエリアにおける消防体制の組織基盤の強化、住民サービスの向上を図るため、国が定める消防広域化を推進する期限で ある令和6年4月からの消防広域化を目指し、より良い消防体制づくりを協議してまいります。』となっています。「消防体制の組織基盤の 強化、住民サービスの向上を図る」ことが消防広域化の主目的だとわかります。119番通報を受ける通信指令体制も広域化されました。 南河内地域の自治体の中で、松原市・大阪狭山市はこの協議会に加わっていません。松原市消防本部は、おもに地理的関係から大阪市消 防局と連携する体制に移行する計画のようです。大阪狭山市消防本部は、大阪狭山市から堺市消防局に消防事務が委託されたことにより、 2021(令和3)年4月1日より大阪狭山市は堺市消防局の管内となりました。堺市・高石市・大阪狭山市の3市で構成されています。 一方、中河内地域の柏原市が協議会に入っていますが、これは柏原羽曳野藤井寺消防組合を構成する市なので当然のことでしょう。協議 会は、柏原羽曳野藤井寺消防組合・富田林市・河内長野市の3消防本部の管内にある市町村で構成されるわけです。なお、太子町・河南町 ・千早赤阪村の3町村は、従来は消防事業を富田林市に事務委託していました。 ごみ処理施設とか消防事業のように、もともと市町村を単位とする行政事業は大阪府の事業ではないので、大阪府全体を区分する南河内 ・中河内といった行政区分にしばられることはなく、地理的関係や人口構成などを勘案して都合の良い連携が選択されることになります。 「大阪南消防広域化」の計画区域が南河内地区と一致していないのも、そのような背景があったものと思われます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 大阪南広域消防運営計画 2023(令和5)年5月、大阪南消防広域化協議会より「大阪南広域消防運営計画(案)」が発表されました。【概要版】の骨子となる「広域化 後の消防の円滑な運営の確保に関する事項(抜粋)」の内容を紹介します。詳細は大阪南消防広域化協議会サイトに掲載の運営計画をご覧く ださい。運営計画はパブリックコメント募集を経て同年8月に決定されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 「大阪南広域消防運営計画(案) 令和5年」(大阪南消防広域化協議会)より | |||||||||||||||||||||||||||||

| 消防本部(消防局)は藤井寺市に設置 上の「協議結果」を見ると、広域化によって 新たに発足する消防事業組織は、8市町村が共 同で運営する「一部事務組合」であることがわ かります。組合名称は「大阪南消防組合」、消 防本部名は「大阪南消防局」です。従来の各消 防本部の規模に比べると、かなり大きな規模と なります。 右の表は、統合前の各消防本部の概要データ をまとめたものです。これを見ると、管内面積 の最も少ない柏羽藤消防本部の規模が、他の二 つの消防本部よりもかなり大きいことがわかり ます。つまり、柏羽藤3市が人口密度の高い地 域であることを示しています。 新しい大阪南消防局は柏原羽曳野藤井寺消防 組合消防本部の場所に置かれ、指令センターも |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 統合前の各消防本部の概要 〔 2023(令和5)年4月現在 〕 「大阪南広域消防運営計画 令和5年8月」より |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同組合の指令センターが高機能指令センターに改修して使用されています。 新しい消防体制への実際の移行は次のように進められました。 ◆2024(令和6)年1月 1日 消防組合名称が「大阪南消防組合」となる。 ◆2024(令和6)年2月12日 3消防本部の指令センターを統合し、柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部の建物内に新たに高機能 指令センターを整備。 ◆2024(令和6)年4月 1日 消防本部名称が「大阪南消防局」となり、柏原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・河内長野市・ 太子町・河南町・千早赤阪村の8市町村を管轄する消防本部となる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

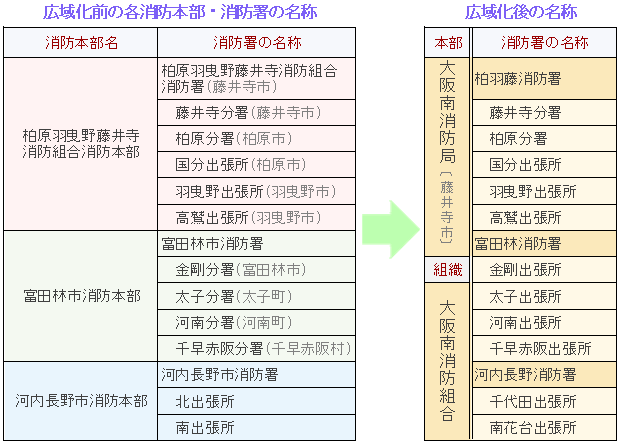

| 上の協議結果を受けて決められた広域化後の各消防署の名称が、大阪南広域消防運営計画に載っており、以下にそれを紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「大阪南広域消防運営計画 令和5年8月」(大阪南消防広域化議会)掲載の表をもとに作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

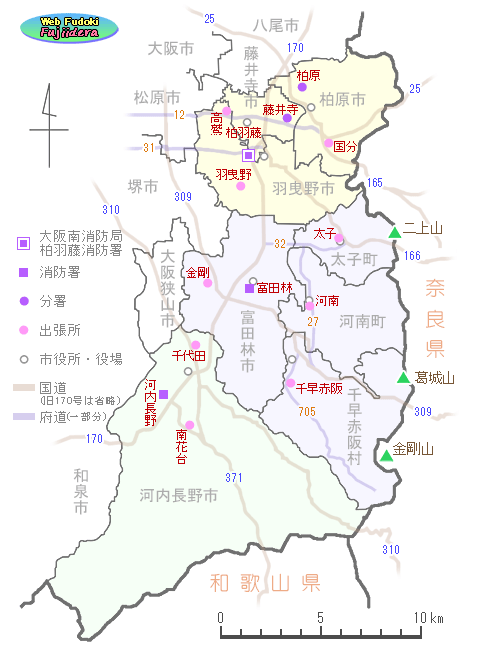

| 8市町村の区域全体から見ると、藤井寺市にある大阪南消防局の位 置は北端に近い部分になります。ずいぶん片寄った場所に本部が置か れたことになりますが、これにはいくつかの理由を考えることができ ます。 ① 新たに消防本部庁舎などの施設を建設するのは財政負担が大きく 広域化の発足が数年後になってしまう。 ② 実際の消防・救急の活動は従来通り各消防署が日常業務として実 行するので、本部の位置が特に地域の中心部にある必要はない。 ③ 通信手段が多様化し技術も進歩しているので、消防本部の位置が どこであっても本部と各消防署・出動車両との連絡に支障はない。 ④ 柏羽藤消防本部は、南河内地域を貫く最も中心的な幹線道路であ る国道170号(大阪外環状線)に直接接する場所にある。さらに、西 名阪自動車道や南阪奈道路のインターチェンジにも近く、他地区・ 他府県へのアクセスが良い。 ⑤ 既存の3消防本部の中で柏羽藤消防本部が最も規模が大きく、新 しい消防局の施設に転用しやすい。‥‥などが考えられます。 要するに、位置に特に問題がないのであれば、今あるものを活用し て財政面で効率化を図ろう、ということだと思います。人口減少が進 む中、各自治体にとって財政の健全化・効率化は重要課題です。消防 事業の広域化を目指す背景には、消防事業予算の効率化が一つの大き な要素だったと思われます。高度経済成長期以前の時代と比べれば、 現代社会で要求される消防事業は遙かに高度なものになっています。 高層ビルや高層マンション、大型商業施設などの増加、多種多様な電 気器具やガス機器の家庭での普及、道路網の整備と経済成長によって 圧倒的に増えた自動車やバイクの量、それらがもたらす火災や事故は その種類も数も昔では考えられないような状況です。消防車両や救急 車両はどんどん高機能化して高額化しており、自治体にとってはその 負担は決して小さくはありません。通信システムも日進月歩で技術が 進んでいます。それぞれの自治体が負担していたものを共同で一体化 することによって削減できる余地は十分にあるでしょう。 右の地図は、大阪南消防組合の管内市町村図に各消防署・分署・出 |

大阪南消防組合の各消防署等配置図 | |

|

||

| 「大阪南広域消防運営計画」掲載の図をもとに作図 | ||

| 張所の位置を示しています。河内長野市や柏原市、3町村の山林地域を除くと、市街地域に各消防署等がおおむねバランスよく配置されて いる様子がわかります。設置場所も、それぞれの地域を通る幹線道路網を考えて選定されていることも見て取れます。 |

||

| ◆◆◆◆ 大阪南消防局 柏羽藤消防署 ◆◆◆◆ (旧 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・消防署) |

| 大阪南消防組合という新しい消防組織が設立され、従来の柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部が大阪府南消防局に変わり ました。「柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署」は「柏羽藤消防署」に変わりましたが、柏原羽曳野藤井寺消防組合も60年に 渡ってこの地域の消防体制を維持してきました。 藤井寺市域における消防事業の歴史には大きな存在であった行政組織として、この旧組合の変遷を取り上げておきたいと 思います。新組合への統合前の体制は、そのまま新しい柏羽藤消防署に引き継がれています。合わせて、組合以前の歴史に ついても紹介しておきます。 |

| 3市で構成する消防組合と消防本部 正式名称が長いので、通称「柏羽藤(かしはふじ)消防本部」と呼ばれていました。藤井寺市にありますが、管轄とする自治体の範囲は、柏原市 ・羽曳野市・藤井寺市の3市にまたがります。 藤井寺市には、隣接他市と事業組合をつくって共同で取り組んでいる事業があります。消防、環境事業(主としてごみ処理)、学校給食で す。それぞれの事業ごとに法律に基づいた一部事務組合を設立し運営していますが、この内、その歴史が最も古いのが消防組合の事業です。 また、予算規模や人員数でも最大なのが消防組合です。 柏原羽曳野藤井寺消防組合は、隣接し合う柏原市・羽曳野市・藤井寺市の3市で構成される一部事務組合です。この3自治体による消防 組合の発足は 1963(昭和38)年10月1日のことで、当時の柏原市・羽曳野市・美陵町(みささぎちょう)の2市1町で構成される組合でした。現在の藤 井寺市は当時はまだ町制で美陵町でした。発足した「柏原羽曳野美陵消防組合」は、広域行政の一環として、以前よりあった柏原市消防本 部を母体として3市町による消防組合を設立したものです。その後、美陵町の市制施行によって「柏原羽曳野藤井寺消防組合」と改称され ました。 柏原羽曳野藤井寺消防組合の最終年度となった令和5(2023)年6月発行の『消防年報』令和4年版にもとづいて、当時の現況について主 要項目を紹介します。 |

| ◆ 管内面積・人口・世帯数 〔令和5年3月31日現在〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◆ 消防庁舎の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◆ 現有の消防車両及び人員 〔令和5年4月1日現在〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

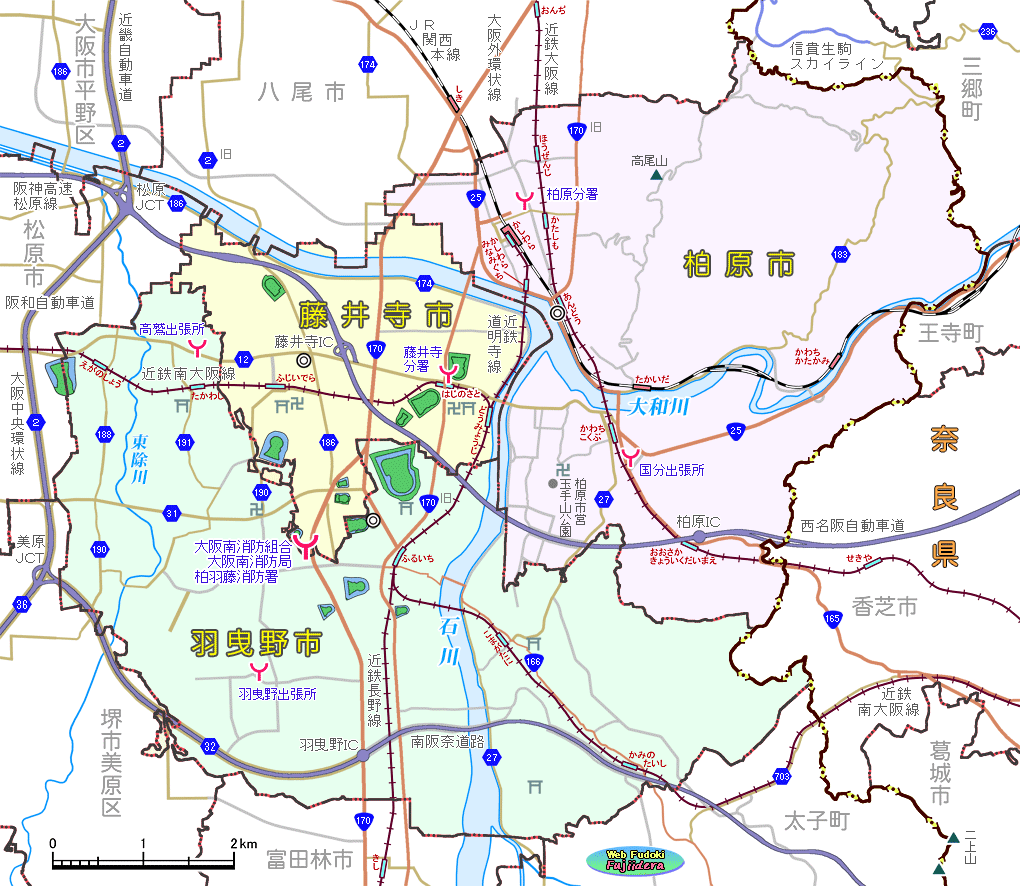

| 各市に2ヵ所の消防署 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署には、本署のほかに分署2ヵ所、出張所3ヵ所が設置されています。各市の面積や世帯数にはかなりの 差がありますが、一応各市には2ヵ所ずつの消防署が存在している体制です。組合の発足時には本部・消防署の1ヵ所だけでしたが、その 後、新本部・消防署(旧本部・現藤井寺分署)、柏原出張所(旧)、羽曳野出張所、高鷲出張所、新本部・本署(現消防局)、国分出張所、新柏原 出張所(移転 現柏原分署)の順に次々と設置されて行きました。6ヵ所の消防署があることで、単純計算では1ヵ所当たり約1万9千世帯余 りを受け持つことになります。 下の地図は、管内3市と本部(消防局)・本署、分署、各出張所の位置を示したものです。3市に関わる最も重要な幹線道路は国道170号 |

|||

| (大阪外環状線)で、その沿線から消防本部の位置が選ばれていることがわかります。各分署・ 出張所についても、幹線道路との関係や市街地の密集状況などを考えてうまく配置されてい る様子がわかります。柏原市の場合は、2ヵ所の分署・出張所の位置が西側に片寄っていま すが、大和川以北の市の東北部はほとんどが山林地域であるためです。 現在の消防局の場所に移転するまでは、藤井寺分署の場所が消防本部でした。この本部施 設が造られた当時はまだ大阪外環状線はなく、3市を貫く南北幹線道路は、国道170号(現 旧170号)と国道25号でした。東西向きとしては府道・堺大和高田線(現12号)も3市を貫く重 要な幹線でした。これらの南北・東西の幹線道路の交わる位置が、旧消防本部が隣接した土 師の里(はじのさと)交差点だったのです。1ヵ所だけの消防署を設置する位置としては、実によい 場所が選ばれていたと思います。 |

|

||

| 大阪南消防局 柏羽藤消防署・柏原分署 (東より) 2018(平成30)年3月(下の3枚も) |

|||

|

|

|

|

| 同消防署・羽曳野出張所(南より) | 同消防署・高鷲出張所(南より) | 同消防署・国分出張所(南東より) | |

| 各分署・出張所は、柏羽藤消防組合消防本部消防署から大阪南消防局柏羽藤消防署に変わった後も、同様の分署名・出張所名となっている。 | |||

| 大阪南消防局柏羽藤消防署管内(旧柏原羽曳野藤井寺消防組合管内)の消防署配置図 |

|

| 各市に2ヵ所ずつの消防署が配置されている。消防本部が現在地に新築移転するまでは、藤井寺分署の場所が消防本部であった。柏原分署は、以前は 柏原市安堂の柏原市役所の近くに出張所として設置されたが、1999(平成11)年に現在地に移転した。 |

||

| 戦時中に始まった消防 もともと、この地域の消防組織は、第2次世界大戦中に大阪市周辺の重要 地域に対する消防警備のため設立された「大阪府警察局消防柏原出張所」が 始まりです。太平洋戦争敗戦の1年前、1944年(昭和19)8月のことでした。 当時の中河内郡柏原町(現柏原市)、南河内郡内の志紀村(現八尾市)・国分町 (現柏原市)・道明寺村(現藤井寺市)の4ヵ町村を警備管区としました。この 地域の町村の関係と郡制は少しばかり複雑な変遷をたどっています。 右図は、1915(大正4)年11月当時の藤井寺市域周辺の郡・町・村の構成図で す。この時に旧藤井寺村と旧小山村が合併して藤井寺村(第2次)が発足し、 現在の藤井寺市域では藤井寺村と道明寺村の2村体制が出来上がりました。 後に、両村は町制移行を経て昭和30年代に合併し、今日の藤井寺市へと歩ん できました。また、この大正4年には柏原村が町制を施行しました。 明治29年に、江戸時代からあった郡名が再編成されて新しい郡制が始まり ます。大和川以南に「南河内郡」が設置されましたが、大和川をはさむ旧志 紀郡の内、志紀村・太田村(後に合併で大正村)・柏原村・道明寺村・小山村 は南河内郡に編入されました。 昭和6年に国分村は玉手村を合併し、さらに同16年には町制施行で国分町 となりました。一方、柏原町は昭和14年に中河内郡の堅上村・堅下村と合併 して中河内郡柏原町となりました。その結果、志紀村は南河内郡所属であり ながら、中河内郡域の中に飛び地状態で存在することになりました。志紀町 を経て昭和32年に八尾市に合併するまでこの状態は続きました。 戦後になって新しい消防体制に変わりますが、柏原羽曳野美陵消防組合が 発足するまでにも、いくつかの変遷をたどることになります。 ◆昭和21年4月 柏原出張所は消防署に昇格し、中河内郡柏原町、南河内 |

rekishi/3)dekirumade/4-m-taisyo4.png) |

|

| 1915(大正4)年11月当時の郡・町・村構成 この後、柏原町・国分村は、それぞれ合併によって範囲が広がる。 |

||

| 郡国分町・志紀村・道明寺村を管轄区域とする「大阪府柏原消防署」として発足。庁舎も新たに柏原町に造られた。 ◆昭和22年12月 『消防組織法』が公布されたことを受け、管内の4町村は協議の上、地方自治法に定める一部事務組合を設立して、 「柏原町外三ケ町村消防組合消防本部」が発足。これが初めての消防組合であっったが、現在の藤井寺市域の中では 当時の道明寺村だけが組合に加入していた。道明寺村は昭和26年に町制を施行して道明寺町となってる。 ◆昭和30年4月 昭和23年11月~昭和30年3月の間に、国分町、志紀村、道明寺町の順に相次いで組合からの脱退があり、柏原町単独 の「柏原町消防本部」となる。翌昭和31年9月、国分町が柏原町と合併し、現在の柏原市域が成立する。 ◆昭和33年10月 柏原町が市制を施行し、「柏原市消防本部」と改称される。 |

||

| 新しい消防組合の設立 この後、消防組織法の改正があり、1963年(昭和38年)に柏原市・羽曳野市・美陵町は、柏原市消防本 部を母体として消防組合を設立します。そして、10月1日に「柏原羽曳野美陵消防組合」が発足し、消 防本部消防署が設置されました。翌昭和39年5月には、新しい消防本部の庁舎(現・藤井寺分署)が、美 陵町の土師ノ里駅の近くに完成しました。この数年前、道明寺町は藤井寺町と合併して、「美陵町(現藤 井寺市)」が誕生していました。 この「柏原羽曳野美陵消防組合」の設立が現在の「柏原羽曳野藤井寺消防組合」のスタートです。昭 和41年11月1日に「藤井寺市」が誕生し、組合の名称が変更されました。 消防本部の場所が藤井寺市の土師ノ里駅近くになったのは、道路条件からみて都合の良い位置であっ たからです。3市を合わせた区域のほぼ中央を南北に通る国道170号(現旧170号)と、東西に横切る府道 堺大和高田線(現府道12号)の交差点のすぐそばにあって、各方面に緊急出動するには大変都合の良い位 置でした。 消防本部庁舎は高さ28mの望楼を備えた、当時としては立派な消防署の建物でした。その頃までは、 このような望楼が消防署のシンボルとして扱われるイラストなどもよく見かけました。やがて次々と姿 を消していき、現在ではほとんど見かけません。もともと、望楼は昔の火の見櫓(やぐら)に代わる見張り所 として設けられていたものですが、市街化が進み高層建物が増えた現代にあっては、その用を為さなく なっていました。また、高度経済成長期の電話の急速な普及があり、火災は目視で発見するものではな く、119番通報で連絡を受けるものになっていました。 |

|

|

| 旧消防本部庁舎(現藤井寺分署) 1989(昭和64)年1月7日 |

||

| 上の写真が、1989年当時の旧消防本部の庁舎です。この5年後には新しい消防本部が藤井寺市青山地区に完成し、移転して行きました。 旧消防本部庁舎は、「柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署藤井寺分署」に変わり、引き続き消防署として使用されます。分署になってしばら くすると、シンボルであった望楼は目的上からも不要であり、耐震性の問題から解体撤去されました。さらに、数年後には庁舎自体が改築 されて、現在の分署建物に変わりました。 増える人口と消防体制の増強 消防組合発足後も3市の人口は増加の一途をたどり、消防事業もその増強が要求されました。1972年(昭和47年)10月に柏原出張所(後に場 所は移転、現柏原分署)が、11月には羽曳野出張所が開設され、各市に1ヵ所ずつの消防署体制ができました。さらに、1981年(昭和56年)4 月に高鷲出張所(羽曳野市)、1997年(平成9年)4月に国分出張所(柏原市)が開設されたのです。3市合わせた管内人口は、組合発足直後の 昭和40年が約12万8,500人、令和2年が約24万4,000人で、ほぼ2倍になっています。この地域の都市化がずいぶんと進んできたことがわか ります。 消防本部自体も、増強し機能強化されることが求められてきて、1994年(平成6年)12月に新しい消防本部が藤井寺市青山に新築移転して 開設されました。もともと、旧消防本部は位置を優先して場所を決めたことで、敷地の面では不十分さがありました。国道と府道、それに 市野山古墳(允恭天皇陵)で囲まれた狭い区域の中に設置したため拡張の余地が無く、施設の増強は物理的に無理があったのです。旧消防本 部は、藤井寺分署となり、これで、各市に2ヵ所ずつの消防署が整うこととなりました。 新しい消防本部 移転した現在の消防本部庁舎は4階建延約4,833㎡(含付属棟)で、旧本部に比べるとずいぶん大きくなり、延床面積では旧本部の実に7 倍強もあります。敷地も約4,959㎡と、旧本部の約4.8倍あります。敷地の半分近くは訓練棟3棟を含む訓練用スペースとなっています。 他にも車庫棟が2棟あります。 消防本部は、組織的には、消防本部の機能とは別の消防署(本署)が併設された形となっており、その分署として藤井寺市にあるので「藤 井寺分署」という名称になっています。 現在の消防組合全体の人員や車両は上の表の通りですが、旧本部の業務が開始された時、職員定数は37名、消防車両3台と救急車1台と いう態勢でのスタートでした。半世紀余りの間でのこの数字の変化は、地域の都市化のみならず、高層建物の増加、自動車交通の激増、ガ ス・電気の使用機会の激増など、社会の変化や国民生活の変化をそのまま反映したものと言ってよいでしょう。 このような態勢の柏原羽曳野藤井寺消防組合各消防署(現柏羽藤消防署・分署・各出張所)の昼夜を問わぬ活動によって、管内面積約61k㎡ に暮らす約11万世帯の人々の安全が、今日も見守られています。 藤井寺市域の消防体制と柏原羽曳野藤井寺消防組合のあゆみ 以下に、『消防年報』に掲載されている「消防の沿革」の主要項目を抜粋し、略年表として紹介しておきます。(一部筆者追加) |

||

| 西暦年 | 和暦年 | 月・日 | で き ご と |

| 1944 | 昭和 19 | 8月23日 | 第2次世界大戦中、大阪市周辺重要地域に対する消防警備のため大阪府中河内郡柏原町字柏原 676番地 に「大阪府警察局消防柏原出張所」を開設し柏原町、志紀村、道明寺村、国分町4ケ 町村の警備に当たることとなった。 職員:消防曹長以下42名 主力機械:ポンプ自動車4台 |

| 1945 | 昭和 20 | 7月 1日 | 消防力強化のため、消防士補を長とする柏原小隊となり、大型ポンプ自動車3台、小型ポンプ 自動車1台が増強された。 |

| 1946 | 昭和 21 | 3月20日 | 大阪府告示第131号をもって「大阪府柏原消防署」に昇格し、同第132号に依り管轄区域を中河 内郡柏原町、南河内郡国分町及び志紀村並びに道明寺村と定められた。 |

| 4月 1日 | 「大阪府柏原消防署」として発足した。 | ||

| 4月15日 | 大阪府中河内郡柏原町本郷113番地に消防庁舎を建設し、事務を開始した。(木造瓦葺平屋建2 棟193㎡、火の見櫓木骨製地上高さ8m) |

||

| 1947 | 昭和 22 | 12月23日 | 消防組織法公布される。管内の柏原町、国分町、道明寺村、志紀村は協議の上、地方自治法第 284条に定める一部事務組合を設立した。 定員40名 実員22名 |

| 1948 | 昭和 23 | 3月 7日 | 「柏原町外三ケ町村消防組合消防本部」として発足した。 |

| 11月30日 | 国分町が消防組合より脱退した為、「柏原町外二ケ村消防組合消防本部」と改称された。 | ||

| 1951 | 昭和 26 | 1月 1日 | 道明寺村が町制施行により道明寺町が発足。 |

| 1954 | 昭和 29 | 3月31日 | 道明寺町が消防組合より脱退した為、「柏原町志紀村消防組合消防本部」と改称された。 |

| 1955 | 昭和 30 | 3月31日 | 志紀村は消防組合を脱退した。 |

| 4月 1日 | 「柏原町消防本部」として消防職員15名をもって発足した。 | ||

| 10月 1日 | 国分町が町村合併促進法により柏原町と合併した。 | ||

| 1958 | 昭和 33 | 10月 1日 | 柏原町の市への昇格に伴い「柏原市消防本部」と改称された。 |

| 1960 | 昭和 35 | 1月 1日 | 改称して美陵町発足。藤井寺町と道明寺町が前年4月に合併し藤井寺道明寺町となっていた。 |

| 1963 | 昭和 38 | 9月27日 | 昭和38年4月消防組織法の改正により同法第10条に規定する政令都市となった。柏原市・羽曳 野市・美陵町は、広域行政の一環として以前よりあった柏原市消防本部を母体として消防組合 を設立した。 職員定数37名 |

| 10月 1日 | 「柏原羽曳野美陵消防組合」が発足し、消防本部消防署が設置された。 | ||

| 1964 | 昭和 39 | 5月25日 | 大阪府南河内郡美陵町沢田331番地に消防組合消防本部の庁舎が竣工した。 (鉄筋コンクリート造2階建延537.3㎡ 望楼の高さ28m) |

| 6月 5日 | 新庁舎に移転し、業務を開始した。主力機械:水槽付消防ポンプ自動車2台・可搬式ポンプ積 載ポンプ自動車1台。救急車の配備により同日より救急業務を開始した。 |

||

| 1965 | 昭和 40 | 3月16日 | 15m級屈折はしご付消防ポンプ自動車を購入し配備した。 4月30日、職員定数45名に増員。 |

| 1966 | 昭和 41 | 11月 1日 | 美陵町が市制施行により藤井寺市となった為、「柏原羽曳野藤井寺消防組合」と改称された。 |

| 1969 | 昭和 44 | 3月31日 | 庁舎に隣接する土地(330㎡)を購入し、訓練場並びに倉庫を建設した。 |

| 1971 | 昭和 46 | 3月 2日 | 職員定数80名に増員。(1970年3月5日に57名に増員されていた) |

| 1972 | 昭和 47 | 10月16日 | 柏原市安堂町1-2の甲に「柏原出張所」を開設、消防業務を開始した。(後に現在地に移転) (鉄筋コンクリート造2階建 延240.50㎡) 配置人員14名 主力機械:水槽付消防ポンプ自動車1台・消防ポンプ自動車1台・救急自動車1台 |

| 11月27日 | 羽曳野市羽曳が丘4丁目14-18に「羽曳野出張所」を開設、消防業務を開始した。 (鉄筋コンクリート造2階建 延222.81㎡) 配置人員14名 主力機械:水槽付消防ポンプ自動車1台・消防ポンプ自動車1台・救急自動車1台 |

||

| 1973 | 昭和 48 | 3月30日 | 職員定数90名に増員。4月1日、火災・救急一斉指令通信装置を設置。 |

| 1974 | 昭和 49 | 3月 6日 | 職員定数109名に増員。 |

| 1978 | 昭和 53 | 7月22日 | 消防本部別館が竣工した。(鉄筋コンクリート造3階建 延667.24㎡) |

| 1979 | 昭和 54 | 4月 1日 | 専任救助隊の運用を開始した。 |

| 1980 | 昭和 55 | 7月 3日 | 職員定数145名に増員。 |

| 1981 | 昭和 56 | 4月 1日 | 羽曳野市島泉8丁目128-2に「高鷲出張所」を開設、消防業務を開始した。 (鉄筋コンクリート造2階建 延317.977㎡) 配置人員18名 主力機械:水槽付消防ポンプ自動車1台・消防ポンプ自動車1台・救急自動車1台 |

| 12月25日 | 職員定数169名に増員。 | ||

| 1984 | 昭和 59 | 11月17日 | 職員定数180名に増員。 |

| 1986 | 昭和 61 | 3月31日 | はしご付消防ポンプ自動車30m級を購入した。 藤井寺市西大井2丁目303-1番地に消防訓練場が竣工した。 (面積4,133.95㎡ 訓練塔3棟外・プレハブ1棟) 羽曳野出張所に訓練塔を増設した。(鉄骨造、アルミ梯子付) |

| 4月 1日 | 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防音楽隊発足 | ||

| 1987 | 昭和 62 | 6月 1日 | 職員定数190名に増員。 |

| 1989 | 平成 1 | 6月30日 | 高鷲出張所の既設鉄骨造ホース干場に訓練塔を増設した。 |

| 1990 | 平成 2 | 11月17日 | 職員定数200名に増員。 |

| 1991 | 平成 3 | 6月24日 | 藤井寺市西大井の消防訓練場を羽曳野市伊賀5丁目262番地に移設した。 |

| 11月11日 | 職員定数220名に増員。 | ||

| 1993 | 平成 5 | 11月22日 | 職員定数253名に増員。 |

| 1994 | 平成 6 | 4月 1日 | 高規格救急自動車の運用を開始した。 |

| 12月 1日 | 藤井寺市青山3丁目613番地の8に消防組合消防本部(署)を開設し、消防緊急情報システムⅡ型 を導入した。また、旧本部(署)を「藤井寺分署」として業務を開始した。 (庁舎棟:鉄筋コンクリート造4階建 延3,926.03㎡ 訓練棟3棟・車庫棟2棟) 主力機械:指揮自動車1台・Ⅱ型化学消防ポンプ自動車1台・救助工作車1台・高規格救急自 動車1台・はしご付消防ポンプ自動車(15m級)1台 |

||

| 1997 | 平成 9 | 4月 1日 | 柏原市国分本町2丁目5番5号に「国分出張所」を開設、消防業務を開始した。 (鉄筋コンクリート造3階建 延550.13㎡) 配置人員22名 主力機械:水槽付消防ポンプ自動車1台・消防ポンプ自動車1台・高規格救急自動車1台 |

| 1998 | 平成 10 | 3月20日 | 藤井寺分署別館の耐震補強・改修工事が完了。7月31日、羽曳野出張所の改修工事が完了。 |

| 1999 | 平成 11 | 4月 1日 | 柏原市安堂町の柏原出張所を廃止し、柏原市河原町1番90号に移転した。 (鉄筋コンクリート造2階建 延763.01㎡) |

| 7月 1日 | 柏原羽曳野藤井寺消防組合ホームページを開設した。 | ||

| 2001 | 平成 13 | 11月15日 | 藤井寺分署の車庫を建替した。(鉄骨造平屋建 229.32㎡) |

| 2005 | 平成 17 | 8月 7日 | 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防音楽隊の公務活動を休止した。 |

| 2008 | 平成 20 | 1月25日 | はしご付消防自動車35m級を購入し藤井寺分署に更新配備した。 |

| 2014 | 平成 26 | 4月 1日 | 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防音楽隊の公務活動を再開した。 |

| 2015 | 平成 27 | 2月 4日 | 職員定数265名に増員。 |

| 2017 | 平成 29 | 3月31日 | 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防音楽隊の活動を休止した。 |

| 2019 | 平成 31 | 4月 1日 | 高機能消防指令センターⅡ型を購入更新し運用を開始した。 消防本部及び消防署の機構を改めた。 柏原出張所を柏原分署に格上げし業務を開始した。 |

| 令和 元 | 11月18日 | 消防本部車庫棟2階を女性消防吏員施設として改修し運用を開始した。 | |

| 2020 | 令和 2 | 4月 1日 | 消防本部の機構を改めた。 |

| 2022 | 令和 4 | 5月12日 | 南河内地域を中心とした消防広域化を目指して「大阪南消防広域化協議会」が設立された。 |

| 2023 | 令和 5 | 8月 7日 | 大阪南消防広域化協議会において「大阪南広域消防運営計画」が決定された。 |

| 2024 | 令和 6 | 1月 1日 | 新しい消防組合の名称が「大阪南消防組合」となった。 |

| 2024 | 令和 6 | 2月12日 | 3消防本部の指令センターを統合し、柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部の建物内に新たに 高機能指令センターが整備された。 |

| 2024 | 令和 6 | 4月 1日 | 消防本部名称が「大阪南消防局」となり、柏原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・河内長 野市・太子町・河南町・千早赤阪村の8市町村を管轄する消防本部となった。 |

| ※ 消防車両・救急車両等の機械配備については、個々の購入・配置の記録は煩雑となるので、一部を除いて省略している。 |

| ◆◆◆◆ 大阪南消防組合大阪南消防局 柏羽藤消防署 藤井寺分署 ◆◆◆◆ |

| (おおさかみなみしょうぼうくみあいおおさかみなみしょうぼうきょく かしはふじしょうぼうしょ ふじいでらぶんしょ) 〒583-0006 藤井寺市国府(こう)1-1-8 TEL:072-955-0119 FAX:072-955-6919 近畿日本鉄道南大阪線・土師ノ里(はじのさと)駅より北へ約80m 徒歩約2分 土師の里交差点(国道旧170号・府道12号)より北へ約50m 敷地面積 1,043.99㎡ 建築延面積 本館667.24㎡・車庫229.32 ㎡ 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署・藤井寺分署として開設 :1994(平成6)年12月1日 大阪南消防組合大阪南消防局・柏羽藤消防署藤井寺分署として名称変更:2024(令和6)年 4月1日 |

| 最初にできた消防署 柏羽藤消防署(本署)は、大阪南消防組合大阪南消防局(本部)とセットになって存在 しています。羽曳野市と柏原市に2ヵ所ずつ設置された消防署はその本署の分署や出 張所として、「○○分署・○○出張所」という名称になっています。本署と同じ市内 にある藤井寺市の分署も同様の位置付けで「藤井寺分署」という名称になっています。 なお、柏原出張所は2019年4月より分署に格上げされています。 藤井寺分署は上で既述の通り、旧消防本部の在った場所です。柏原羽曳野藤井寺消 防組合の前身・柏原羽曳野美陵消防組合の発足後、組合で最初に建設された施設で、 当時唯一の消防署でした。つまり、柏原羽曳野藤井寺消防組合の管内では最も歴史の ある消防署だということです。もっとも、消防本部の移転後にこの分署の建物は改築 されており、元の消防本部の建物とは外観もすっかり変わっています。 上記の開設日は分署として発足した日付けで、最初に消防本部として業務を開始し たのは、1964(昭和39)年6月5日です。前回東京オリンピック開催の年のことでした。 |

|

|

| 大阪南消防局柏羽藤消防署・藤井寺分署 (南西より) 2018(平成30)年3月 |

||

| この庁舎の後方には別棟があり、消防士の待機室や仮眠室などの施設が設けられています。敷地の形が変則的であるために国道に面した 建物の間口は狭く、ここがかつては消防本部であったとはとても思えない感じです。庁舎前を通る国道旧170号はすぐ南側に通行量の多い 土師の里交差点があり、信号待ちをする南行きの車列が分署前にまで延びて来ることがあります。緊急出動や入庫の時など、消防職員によ る誘導や案内が欠かせません。 |

||