|

トランジスタの実験 入力特性(IB-VBE特性・IC-VBE特性) |

|

|

|

|

| |

▼説明・・・ |

|

|

ベース・エミッタ間電圧VBEを変化させた時のベース電流IBとコレクタ電流ICの変化を見ます。

|

|

|

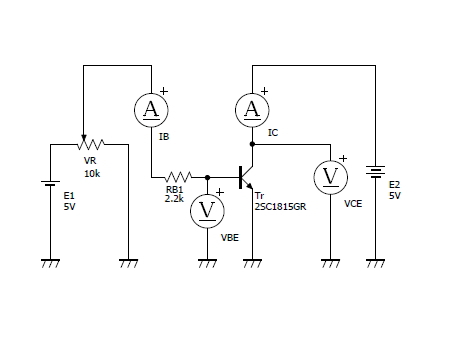

▼実験回路です・・・ |

|

|

ベース・エミッタ間電圧VBEをVRで変化させて、その時のベース電流IB、コレクタ電流IC、ベース・エミッタ間電圧VBE、コレクタ・エミッタ間電圧VCEを測定します。RB1は、2.2kΩ固定です。VRは、0.1V単位で微調整が出来る様にポテンシャルメータを使用しました。これで0〜5Vに変化させています。

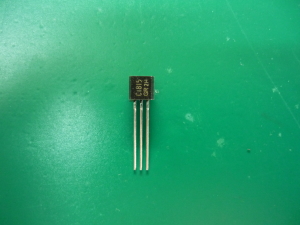

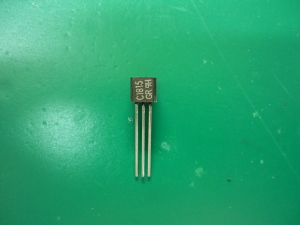

これが今回使用するトランジスタ2SC1815の外観です。今までは、右の物だったのですが、最近購入すると左の物になっています。文字の感じが違います。中国製の模造品かと思いましたが、実は文字をレーザーで焼いて書き込んであるそうです。そういえば最近の東芝のICもこんな感じの文字が入っています。”GR”と書いてあるのはhFEのランクでGR=200〜400になります。

| 2SC1815(東芝)【株式会社東芝データシートより】 |

| 項目 |

記号 |

定格 |

単位 |

| コレクタ・ベース間電圧 |

VCBO |

60 |

V |

| コレクタ・エミッタ間電圧 |

VCEO |

50 |

V |

| エミッタ・ベース間電圧 |

VEBO |

5 |

V |

| コレクタ電流 |

IC |

150 |

mA |

| ベース電流 |

IB |

50 |

mA |

| コレクタ損失 |

PC |

400 |

mW |

| 接合温度 |

Tj |

125 |

℃ |

| 保存温度 |

Tstg |

-55〜125 |

℃ |

| 上記データーは2002年01月29日現在 |

上の表が、今回使用するトランジスタ東芝の2SC1815の最大定格です。最大定格とは、絶対に超えてはいけない定格の事で、超えると壊れると言うことです。実際に使用する時は、この最大定格の半分ぐらいに成るように設計します。

|

|

|

▼実験です・・・ |

|

|

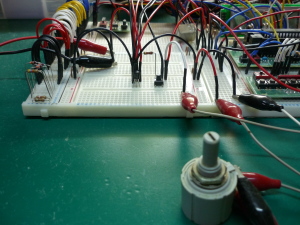

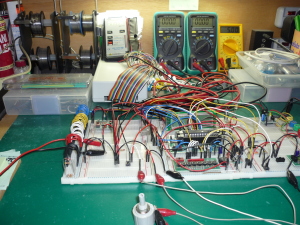

左の写真が全体の様子です。奥にあるカード型テスター(カイセKU-1133)でベース・エミッタ間電圧VBE、左側の緑色のテスター(共立電気計器KEW1011)でベース電流IB、右側の緑色のテスター(共立電気計器KEW1011)でコレクタ電流IC、、黄色のテスター(メーカー?型番?ホームセンターで\1,000で購入)でコレクタ・エミッタ間電圧VCEを測定します。 手前にあるネズミ色の丸いものがポテンシャルメータです。

|

|

|

▼結果です・・・ |

|

|

| 実験結果 |

| ベース・エミッタ間電圧(VBE) |

ベース電流(IB) |

コレクタ・エミッタ間電圧(VCE) |

コレクタ電流(IC) |

| V |

mA |

V |

mA |

| 0.0000 |

0.0000 |

5.0000 |

0.0000 |

| 0.1000 |

0.0000 |

5.0000 |

0.0000 |

| 0.2000 |

0.0000 |

5.0000 |

0.0000 |

| 0.3000 |

0.0000 |

5.0000 |

0.0000 |

| 0.4000 |

0.0000 |

5.0000 |

0.0000 |

| 0.5000 |

0.0001 |

5.0000 |

0.0109 |

| 0.6000 |

0.0013 |

4.9900 |

0.3175 |

| 0.7000 |

0.0604 |

4.9700 |

14.5500 |

| 0.7500 |

1.7610 |

4.6300 |

135.4000 |

| 気温 28.0℃ 上記データーは2008年09月26日現在 |

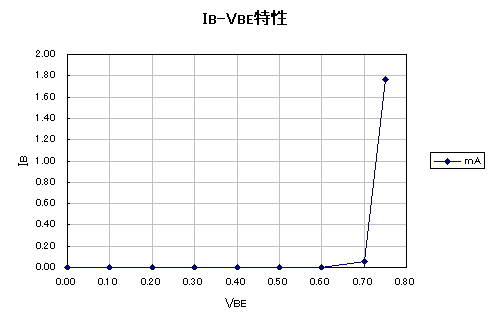

ベース電流(IB)とベース・エミッタ間電圧(VBE)の関係のグラフです。ベース・エミッタ間電圧(VBE)が0.6V以下の時、ベース電流(IB)はほとんど流れません。0.6V以上になると急に流れる様になります。

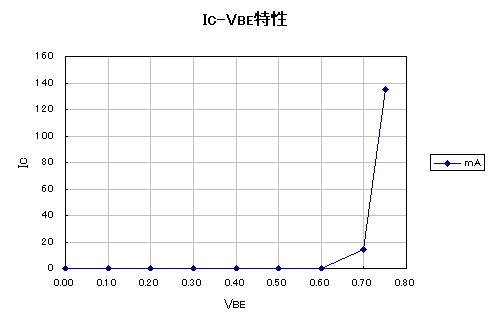

コレクタ電流(IC)とベース・エミッタ間電圧(VBE)の関係のグラフです。 やはり0.6V以下の時は、ベース電流(IB)が流れない為、コレクタ電流(IC)も流れません。0.6V以上になると、ベース電流(IB)が流れるので、コレクタ電流(IC)も流れる様になります。上のグラフと下のグラフはとても似たような形になります。

|

|

|

▼修正履歴 |

|

|

2008年(平成20年)09月28日 完成

2008年(平成20年)10月12日 デザインを修正

2008年(平成20年)10月19日 回路図を修正 |

|

| Copyright (c)2001-2008 T.S FT-SYSTEM All Rights Reserved. |