2011年 10/21佐渡紀行更新 1

さて私の社中有志と行く「能のふるさとめぐり」の旅も今回で4度目。

毎年の行事になってきたのである。

琵琶湖周辺、陸奥中尊寺、出雲と行って、今回は佐渡である。

なんで佐渡かというと、遠藤家はもともと新潟出身なので、新潟や佐渡で昔から稽古や公演をやっているからである。

で、今回は父、六郎もオブザーバーで参加願いたいとの社中の希望を叶えて、全国に立て看板を立てる

謡曲史跡保存会にも長年参加している父に解説を願おうと引っ張り出したわけである。

謡曲史跡保存会にも長年参加している父に解説を願おうと引っ張り出したわけである。

で、せっかくならばと新潟、佐渡の関係者に相談して、舞台での謡や仕舞の奉納もしようということになっ

た。

た。

普通は能の史跡などに行っても能舞台はないので、現地に行くとそこで謡いを謡うくらいしか出来なかった

のであるが、今回は佐渡である。舞台なら沢山ある。

とはいえ、普通はなかなか舞台には上がれないと思うが、父が長年佐渡の世阿弥祭に出演していたり、同門の津村師も佐渡で公演をしているよしみもあり、こちらの旅の趣旨をご理解頂いて、どこも快く承諾してくれた。

のであるが、今回は佐渡である。舞台なら沢山ある。

とはいえ、普通はなかなか舞台には上がれないと思うが、父が長年佐渡の世阿弥祭に出演していたり、同門の津村師も佐渡で公演をしているよしみもあり、こちらの旅の趣旨をご理解頂いて、どこも快く承諾してくれた。

まずもって関係者のご厚意に感謝いたします。ありがとうございました。

さて今回の旅のテーマは「世阿弥の足跡を求めて」である。

旅行中実に500枚以上のシャッターを切ったわけであるが、公開出来るほどの写真は0.1%にも満た

ない。

カメラを趣味とする私としては最高の撮影旅行でもあった。

ない。

カメラを趣味とする私としては最高の撮影旅行でもあった。

で、長い前ふりのあとの今日の一枚は、能とは関係のない夜空である。

今回、私の旅のもう一つの目的は、佐渡での星空撮影である。

能で天の空に関連があるのは「天鼓」とか「楊貴妃」くらいであろうか。

初日の夜に、撮った写真がこれである。

反対側に煌々と月がいてもこの空。

丁度海の上で下界が暗いので星見の環境としては最高だった。

丁度海の上で下界が暗いので星見の環境としては最高だった。

30分で瞳孔がしっかり開いた後の視界では、この写真よりもはっきりと天の川が見えていた。

雲一つなく奇跡の星空。富士山須走5合目よりも見えた。

気が付けば同行のI氏とカメラを片手に2時間近く星に見とれて少年に戻った夜だった。

佐渡 能のふるさとめぐり 2.10/23佐渡紀行更新 2

さて今回のテーマは、「世阿弥の足跡」をたずねてだが、旅の楽しみはそれだけではないのである。

ゴールドアイランド佐渡島は、周囲280キロ、面積は東京23区より一回り大きい。

島の北と南に山脈があり、中央に平野がある。食べ物は、魚はもちろん、佐渡牛、米、果物、野菜、また

加茂湖で養殖のカキまであり、食糧自給率は日本一?とか。

加茂湖で養殖のカキまであり、食糧自給率は日本一?とか。

最盛期の金山の金の産出量は世界一だったという。

古くは順徳天皇をはじめ流人の島でもあったが、この島の自然は実に豊かなのだ。

世阿弥の「金島書」を読むと、流され人の悲哀が感じられないのだが、この島に来たならば、その風光明

媚な自然に心も穏やかになったのかもしれない。

媚な自然に心も穏やかになったのかもしれない。

初日、新潟港から両津にジェットホイールで約65分。

雲一つなく晴れ渡る日本海を快走する。

雲一つなく晴れ渡る日本海を快走する。

現在の佐渡の港・両津。島の右側から初日の目的地相川まで一気にバスで島の左端へ移動する。

旅のお楽しみは何といっても食事であるが、途中でまずは腹ごしらへ。

観光客用のお食事処のお膳は、新鮮な海の幸にマツタケご飯に、鯛の塩釜焼き。

昼から大変豪華で、旅のタイトルが早くも「佐渡グルメ旅行!」に変わった(笑)

一行20名は、満腹幸せであった。

これぞ鯛焼き!

これぞ鯛焼き!

さてそこからさらに相川に向かう。

今回はバスガイドさん附きなので、満腹にうつらうつらしながら案内を聞いている内に到着した。

この日は、島内最大の祭り「相川祭り」当日である。

バスを降りると地元の市川さんがさっそく出迎えてくれた。

相川祭りはこの辺りの総鎮守である善知鳥神社(うとうじんじゃ)の400年続く秋祭りである。

ご神体は、住吉の神様のようだ。

住吉といえば、能の「高砂」の後シテの神様である。

バスを降りると地元の市川さんがさっそく出迎えてくれた。

相川祭りはこの辺りの総鎮守である善知鳥神社(うとうじんじゃ)の400年続く秋祭りである。

ご神体は、住吉の神様のようだ。

住吉といえば、能の「高砂」の後シテの神様である。

我々が行く春日神社の舞台はそのすぐ横にあり、なんと祭りのお祓いの儀式の人々が我々を出迎えてく

れて清めの舞を舞って下さった。

厄払いになるという。なんともありがたく嬉しいかぎりであった。

れて清めの舞を舞って下さった。

厄払いになるという。なんともありがたく嬉しいかぎりであった。

ずっと祭りを見ていたかったが、こちらも目的を果たさなくてはいけないので、春日神社に参拝して舞台

にあがった。

にあがった。

さて、この舞台は、佐渡の能舞台郡の発祥の舞台を再建したものだ。

関ヶ原の戦のあと江戸幕府が開かれてすぐ、佐渡の初代奉行、大久保長安が来島する。

この時に2人の能楽師を同行させていたという。

やがて、春日神社社殿が寄進され舞台も作られて神事能が行われたとある。

そして島内に200もの舞台が作られるようになる。

やがて、春日神社社殿が寄進され舞台も作られて神事能が行われたとある。

そして島内に200もの舞台が作られるようになる。

現在は30ほどの舞台が残っているという。

春日神社能舞台も一度は消失し、近年人々の力で再建された。

春日神社能舞台も一度は消失し、近年人々の力で再建された。

そんな島の歴史に思いを馳せながら、世阿弥に因んだ謡や仕舞を勤めて初日の舞台を終えた。

この後我々は、佐渡金山を観光し、金塊を手にする。

これぞゴールドフィンガー。

取り出せるならとりだしてよいそうで、年間何人かは金塊の取り出しに成功するそうだ。

この時、金塊10キロ4500万だったかな。

穴を狭めたそうで、さらに難易度が上がっている。指力がないとつかめない。

10キロの金塊!

10キロの金塊!

もっとも、取り出すと係の人がすぐ飛んで来るとか。この塊はくれないそうだ。

そりゃそうだね(笑)高価なお遊びである。

かくして初日から、すっかり旅を満喫して夜は初日の成果を祝い大広間で大宴会であった。

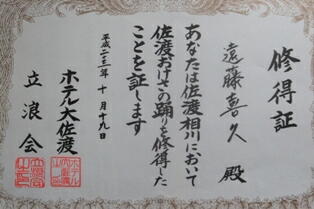

宴会後、ホテルで佐渡おけさも習って修了書ももらった私であった。

いろんなバリエーションがあるようだが、一番簡単な動きを教えてくれたんだと思う。

シンプルな動きを繰り返すのだが、なかなか難しい。

でも美しい舞だ。

柔らかくもあり、ひねりもあり、すっかり気にってしまった。

波のような、あるいは、稲穂の揺れるような動きにも感じられる。

でも美しい舞だ。

柔らかくもあり、ひねりもあり、すっかり気にってしまった。

波のような、あるいは、稲穂の揺れるような動きにも感じられる。

この日は、皆男性の舞手だった。笠姿がかっこいい。金山の歴史と重なるのだと思う。

佐渡には江戸時代観世流の遠藤という能楽師がいたそうだ。

果たしてどこかで我家の系譜が繋がるのかはわかないが、父は新潟生まれであるし、私のDNAの中に

佐渡の歴史が刻み込まれていてもおかしくはない。懐かしくも心地よいおけさであった。

佐渡の歴史が刻み込まれていてもおかしくはない。懐かしくも心地よいおけさであった。

そして夜、ホテルのすぐ前は海であり、月が出ていてもこの透明度の夜空であった。

実に素晴らしい。*アストロトレーサーで、天の川を撮りたいというかねてからの目標は、一応達成か

な。(*一眼レフの手ブレ防止機能を使って星を追尾する超小型システム。簡単な撮影なら赤道儀がいらない画期的なPENTAXカメラのアイテム)

な。(*一眼レフの手ブレ防止機能を使って星を追尾する超小型システム。簡単な撮影なら赤道儀がいらない画期的なPENTAXカメラのアイテム)

これが現象したその日の天の川。美しい!!宝石箱のようだ。

佐渡 能のふるさとめぐり 3.10/28佐渡紀行更新

満天の銀河に酔いしれた翌朝。

佐渡二日目は、かねてから私がリクエストしていたのは鼓童村の訪問である。

今や世界的となった太鼓芸能集団「鼓童」は、どんなところで暮らし鍛錬されているのか興味があった。

その里を見てみたいとの希望を出したらば、それなら太鼓の体験をするといいよとのお勧めで、鼓童のメ

ンバーが指導するワークショップを太鼓体験館で受けることになった。

ンバーが指導するワークショップを太鼓体験館で受けることになった。

こちらの参加者は親父を始め高齢者が多いのでハードな事は出来ないが、その楽しさを教えて頂きたい

とリクエストを出していた。

とリクエストを出していた。

「太鼓たたこう館」で、私たちを迎えてくださったのは、鼓童のしんちゃん先生だった。

体育館のような練習場には大太鼓や小太鼓がずらりと並び、いろいろな大きや形のバチが用意されてい

た。

た。

なんとも楽しい説明の後、まずは小さなバチから自由に体験ということになった。

思いきり叩いてよいとのことで、一同夢中になって太鼓をたたく。

想像を超える大きな音に大はしゃぎとなった。

想像を超える大きな音に大はしゃぎとなった。

せっかくなので、しんちゃん先生に模範演技をお願いすると、快く大太鼓を叩いてくださった。

「ドーン!!!」

いや、めちゃくちゃ恰好いいでなはないですか。その姿、その音の迫力に圧倒されました。

私は実はこの体験を凄く楽しみにしていたので、朝から私一人だけジャージ姿(笑)

以前東京で鼓童のパフォーマーとご一緒したことがあったが、筋骨隆々で無駄な脂肪のない鍛え抜か

れたアスリートの体に驚いたことがる。

体を鍛えることによって音色まで変わってくるそうだ。

走り込みや筋トレもされているという。

太鼓は、叩く音だけでなく、姿を見せることも表現であり、またリズムや音の強弱といった技術的な事以外の精神性も音色の重要な要素になるという。

れたアスリートの体に驚いたことがる。

体を鍛えることによって音色まで変わってくるそうだ。

走り込みや筋トレもされているという。

太鼓は、叩く音だけでなく、姿を見せることも表現であり、またリズムや音の強弱といった技術的な事以外の精神性も音色の重要な要素になるという。

(父 遠藤六郎も楽しそうである。)

(父 遠藤六郎も楽しそうである。)

2時間程のワークショップはあっという間だった。

太鼓を叩くのは全身の筋肉・エネルギーを使うから、とてもきついが、身体に響き渡るその太鼓の音は魂を揺さぶる。

太鼓を叩くのは全身の筋肉・エネルギーを使うから、とてもきついが、身体に響き渡るその太鼓の音は魂を揺さぶる。

最後は、20人全員で輪になって一人一台の太鼓を打って簡単な?曲を一曲演奏するまで教えて頂き、

大いに盛り上がった。

さすがに稽古仲間。息の揃った演奏にビックリ。ビデオに撮ればよかったなー。

大いに盛り上がった。

さすがに稽古仲間。息の揃った演奏にビックリ。ビデオに撮ればよかったなー。

それにしても、しんちゃん先生の指導は最高でした。

こんなに楽しく太鼓の魅力を伝えられるなんて本当に素晴らしい。

翌日は皆筋肉痛になると思ったが、不思議と誰もならなったのはよほど楽しかったからに違いない。

こんなに楽しく太鼓の魅力を伝えられるなんて本当に素晴らしい。

翌日は皆筋肉痛になると思ったが、不思議と誰もならなったのはよほど楽しかったからに違いない。

しんちゃん先生と太鼓館の方々に心より御礼申し上げます。

さて、朝から思い切り体を動かした後は、お楽しみの昼食。なんか食事ばかりしてる。

これがまた美味しいので、旅の間中どんどん体重が増える。グルメ番組のリポーターがなぜ太るのかわ

かる。

かる。

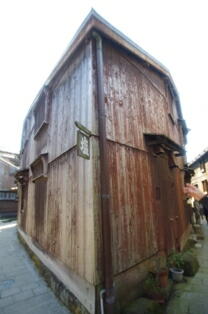

この後、宿根木の旧市街を散策して、かつての佐渡の街並みを歩く。

かつては北前船の寄港地としてさかえたという。今は静かな観光地である。

すこしのんびりと旅気分になったところで、今回は旅のメインテーマ「世阿弥の足跡を訪ねて」である。

その足跡が残る史跡を訪ねて行った。

佐渡 能のふるさとめぐり 4. 10月30日佐渡紀行更新

さて、二日目午後からはいよいよ「世阿弥の足跡を訪ねて」の史跡巡りである。

(私が能の流祖を何度も呼び捨てにするのも少々はばかられるので、以後「さん」づけにさせていただく。)

世阿弥さん、観世流の流祖「観阿弥」を父に持ち、幼少期より時の将軍・足利義満によって庇護され多くの能を作劇し上演

する機会を得て今日の残る数々の名作を作って行く。

する機会を得て今日の残る数々の名作を作って行く。

また、数々の伝書を残し、能を芸術の域に高めた大成者である。

しかし、義満の死後、次期将軍達は、ほかの演者に肩入れして、少しづつ能界の中心から外れてゆく。

そして1434年に、72歳で時の将軍、足利義教によって佐渡に流されたという。

それが如何なる理由によるものかはわからない。この将軍の時代、多くの人がたいした理由もなく将軍に処罰されたという。

世阿弥さんが書いたとされる「金島書」によれば、世阿弥さんは、佐渡島の南「多田」に到着し、小佐渡山脈の笠取峠を越え

て、万福寺に向かう。途中、奈良の故郷「長谷寺」と同じ「長谷寺ちょうこくじ」に立ち寄り、その同じ名の寺に故郷を懐かしみ

安堵したという。

て、万福寺に向かう。途中、奈良の故郷「長谷寺」と同じ「長谷寺ちょうこくじ」に立ち寄り、その同じ名の寺に故郷を懐かしみ

安堵したという。

佐渡の長谷寺は、本家ほどの壮大なスケールではないが、33年に一度公開される秘仏十一面観音像をはじめ、仏像や杉

の古木が寺の創設以来の1200年の歴史を今に伝える。

の古木が寺の創設以来の1200年の歴史を今に伝える。

この寺の創始も大同二年だという。この大同二年というのは不思議な年で、この年の創建された神社仏閣が何故か全国に

多い。西暦八〇七年。興味のある方は是非お調べ頂きたい。

多い。西暦八〇七年。興味のある方は是非お調べ頂きたい。

六郎の解説。さすが生き字引。

六郎の解説。さすが生き字引。

さて、この寺もまた奈良と同じく鮮やかな牡丹の花が咲くという。

ご住職にご案内を頂き、寺の前で、世阿弥さんに因んで「高砂」の一節を全員で唱和して寺を後にした。

世阿弥さんが最初に配流されたという「万福寺」は、今日では寺はなく道路際に石碑のみが残っている。バスの中から、それ

を確かめた。

を確かめた。

さすがに今は昔の感がある。

このあと、我々は、もう一つの配所といわれる正法寺に向かう。

ここは今回の旅のハイライトの一つで、「雨乞いの面」や「世阿弥の腰掛石」が伝えられている。

なんとご住職が門前まで我々を出迎えて待っていて下さった。いやはや申し訳ない限りである。

父は何度もここを訪れているようで、昔、この本堂の中で能の催しがあった時のことなどを話してくれた。

初代の観世喜之先生が来られた時、腰掛け石の横に案内の立て札を書かれたそうだ(今はない)

ご住職が寺の歴史的な伝承物である雨乞いの面や、世阿弥さんから金春善竹さんに送った手紙の写しなどを詳しく説明し

てくださった。

てくださった。

許可を得たので撮影、その時の様子を掲載する。以前から本などで写真は拝見していたが、やはり実際に目にすると感慨

深い。(面の写真は機関紙九皐に掲載)

深い。(面の写真は機関紙九皐に掲載)

世阿弥さんがこの面を掛けて舞い雨が降ったという言い伝えである。神仏も感応する程の芸の力である。雨の竜神も喜んだ

んに違いない。

んに違いない。

今回の我々の一番の目的が、まさに達成された瞬間である。めでたしめでたし。

佐渡の流された世阿弥さんがその後都に戻れたか、島で生涯を終えたかは定かではないという。

それ故にまた、多くの伝承が生まれたのだろう。佐渡の方々は、都に帰れたと思っている方が多いという。

それは願いでもあり、佐渡の方々の優しい心根なのだと、今回の旅で感じた。

佐渡で出会う方は、本当によい方たちばかりであった。

最後に、世阿弥さんががここに腰かけて能を考えたといわれる石。

果たして、どんな能を考えていたのだろうか。

まさか600年先の想像を絶する未来文明の世界で、自分の作った能が日本中で上演されているとは、さすがの世阿弥さんも佐渡に流されては考えもしなかっただろう。様々な奇跡が能を今日に伝えたのは間違いない。

まさか600年先の想像を絶する未来文明の世界で、自分の作った能が日本中で上演されているとは、さすがの世阿弥さんも佐渡に流されては考えもしなかっただろう。様々な奇跡が能を今日に伝えたのは間違いない。

能を学ぶことによって、その遥かな歴史の樹木の端に繋がると思うとなんとも不思議で感慨深い。

能を学ぶ人は、是非一度佐渡へ行かれることをお勧めする。きっと楽しい旅になること請け合いである。

さて、日も暮れて2日目は加茂湖という島内の湖のそばに宿を取った。

この湖では、カキの養殖なども行われている。(画面左の湖面)

ここもまた広々とした景色が広がり、良い眺めであった。

二日目も大広間の宴会場で海の幸を堪能した。

父、六郎の12年に一度しかやらない余興に皆感激。

次回やるまで元気でいて欲しいと一同願った。

さすがに朝から太鼓を叩いた我々は、初日よりも早く、ぐっすりと眠りについた

佐渡 能のふるさとめぐり 5.

誰もいない。

誰もいない。 静まり返った境内

静まり返った境内

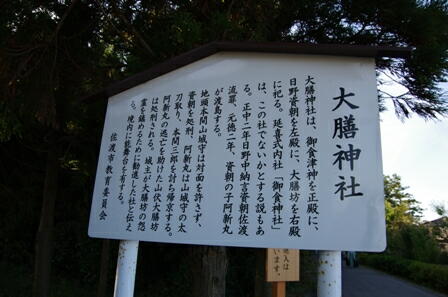

佐渡最終日は、佐渡の大膳神社能舞台に行くことになっていたのである。

まあ、これも父の関係で新潟謡曲連盟の方のご尽力と、神社さんのご厚意で奉納が許されたわけであ

る。幹事さんが年初めから打ち合わせてを重ねての実現である。

る。幹事さんが年初めから打ち合わせてを重ねての実現である。

なかなか玄人の我々でも上がれない舞台なので実にありがたい機会である。

朝早く行って自分たちで掃除をしてから舞台に上がるという約束になっていたのだが、伺うと神主様があ

らかたの準備を済ませて下さっていた。もう本当に恐縮である。

らかたの準備を済ませて下さっていた。もう本当に恐縮である。

なにやら仏様のような人相でおいでである。

これはお世辞でもなんでもない。素晴らしいお顔なのである。朝からちょっと拝めないご尊顔を拝して、えらく有難い気分になった私でありました。

これはお世辞でもなんでもない。素晴らしいお顔なのである。朝からちょっと拝めないご尊顔を拝して、えらく有難い気分になった私でありました。

さて、皆々で正装し、ご神前前に参拝。謡も唱和した。

そして、全員で舞台に上がらせて頂き謡と舞を奉納した。

身が引き締まるとは、まさにこの事である。

関係者以外全くの無人の神域で、誠に心洗われた。

この3日間、本当に天気に恵まれたのは幸せであった。

この大膳神社は、能「壇風」とゆかり深い神社である。

吹きさらしの野外の舞台で謡っていると、遥か古の能役者たちもこうであったのかと感じられる。

都会の能楽堂の中の舞台とは当然の如く全く違う、自然の中にいるという感覚である。

厳しく強くという能の教えは、この自然の中でということに由来するのだと思う。

音響のよい室内音楽と野外コンサートの違いは、能の世界にもあるのだと思う。

野外の木造舞台にいると、力の源が大地や廻りの空気や天からやって来るような感じがする。

この地の神霊に、何か皆の心意気と感謝の思いだけでも捧げられたとしたらありがたい。

芝生を超えて木々に吸い込まれる声を聞きながらそんなことを思った。

得難い機会を与えていたいた関係者の皆様に、心より感謝いたします

佐渡 能のふるさとめぐり6.佐渡 能のふるさとめぐり6

さて3日間の世阿弥さんの足跡を追ったり、舞台を勤めたり、美味しいものを食べたり、星を見たり、観光

をしたりと、ありがたくもスペシャルな旅の最後は、佐渡スカイラインを登って佐渡を一望である。

をしたりと、ありがたくもスペシャルな旅の最後は、佐渡スカイラインを登って佐渡を一望である。

空が広い!まさに天地人。

空が広い!まさに天地人。

とにかく3日間晴れたのが幸運であった。

太陽の恵みをひしひしと感じた3日間であった。

皆々記念写真を撮りまくっているのだが、皆満面の笑みなのが旅の成功を物語っていた。

ちょっと遠いけど、また来たいな佐渡。

最後にトキを見に行ったのである。

日本最後のトキのはく製だそうだ。なんか偉いよね。

日の丸カラーである。

トキの飼育ゲージ。

トキの飼育ゲージ。

もう日本には純血のトキはいないらしい。

乱獲と環境破壊による絶滅生物は、トキに限ったことではないのである。

今や年間5万種くらい生物は絶滅しているのである。

この100年で突然として物凄いスピードで絶滅が加速しはじめたのである。

このまま行けば遠からずこの地球上に生き残る生物はいなくなる計算である。

我々人類は、なんとか生き残らなくては大変なのである。

そんな事を考えさせられる博物館であった。

そんな事を考えさせられる博物館であった。

今はゲージの中でトキを育てては放鳥するそうだ。今回の旅では残念ながら平野を飛んでいるトキには

出会えなかったが、いつか群れなすトキが見れる日が来ることを願って佐渡の旅を締めくくるのである。

出会えなかったが、いつか群れなすトキが見れる日が来ることを願って佐渡の旅を締めくくるのである。

めでたしめたし。

ご一緒したみなさん。ほんとに楽しかったですね。ありがとうございました。

最後まで読んで下さった皆さんありがとうございます。

最後にこれでもかと、佐渡で撮れた1番の夜空を載せておしまい。ありがとう佐渡!

露光時間は2分程度。天の川に向けて撮影。

宇宙にはこんなに星がある。

我々だけでないのは当然であります。

* 絶滅速度年間5万種というのは、その後気になって調べたが、根拠のある正確な数字ではないよう

だ。よかったと思いつつ、それでも物凄い速さで加速しているのは間違いない。

その原因は人間にあるというのだから考えさせられる。

だ。よかったと思いつつ、それでも物凄い速さで加速しているのは間違いない。

その原因は人間にあるというのだから考えさせられる。

ある一種の強大な繁栄は他を駆逐するが、やがて自らをも滅ぼすことになるのは自然の理である。

多様な生物といかに共存するか。他を助ける者は自らをも助けるのである。

相生の松の如く、違う種の松が寄り添って生きる。共生。

古来稀であるからこそ珍重されたのだが、そんな考え方がこれからは必要ではないだろうか。

私たちはまだこの星で頑張るしかないのだから。

.

このページは能楽師遠藤喜久の活動情報を発信しています。掲載される文章・写真には著作権・肖像権があります。

無断転用を禁じます。

無断転用を禁じます。