200�V�N�V��

�Q�O�O�V�N�V���P�U���i���j�j �������

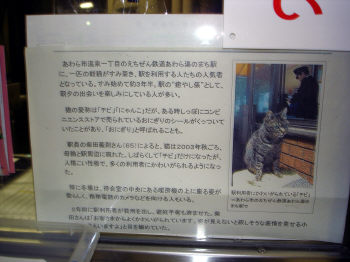

���[�J�����ōs�����E�k���҂̑�Q�e�́A

�i�q�k���{���E������w�̉w�ق��Љ��B

������̉w�ق��g�k���ҁh�̈ꕔ�Ƃ��ďЉ�邱�ƂɁA

���������A�ǐS�̙�ӂ������Ȃ����Ƃ��Ȃ��B

�Ƃ����̂��A������͂�����Ƃ����u�V�����v�̊X�B

�V�����g�k���h�Ƃ��Ă��܂��̂́A������Ɨ��\�ȋC������B

�ł��A������́A�i�q�̋敪�ł́u�����{�v�ł���Ȃ���A

�m�s�s�́u�����{�v�A�d�C�́u���k�d�́v�B

�����āA���{�𓌐��ɕ�����g�É��E������\�����h�̖k�[�ƁA

�S���̂ǂ̒n��ɑ����Ă���̂��A�S���悭����Ȃ����Ȃ̂��B

�܂�A���{��g�J�I�X�ȊX�h�ƌ����Ă������قǂ̏ꏊ�ł���B

�������玅����ւ́A��z�V�����̉z�㓒��ŏ抷���A

���}�u�͂������v���łQ���ԂS�O�����܂�B

�u�͂������v�́A�V�����u�Ƃ��v�ɐڑ����āA

�����̈ꕔ���ԑт������A�قڂP���ԊԊu�ʼn^�s����Ă��邪�A

�ꕔ�́u�͂������v�́A�������ʉ߂���̂ŁA��ԉw�ɂ͗v���ӂł���B

������ʼnw�ق�̔�����̂́A�w�O�ɒ�����������u�������v�B

���D���A�w�̊O�֏o��ƁA�E��O���ɉw�ق̊Ŕ�������B

�����ł́A�����U������ߌ�S�����܂Ŕ̔�����Ă���A

��ɂł����Ẳw�ق𖡂킦��B

�����A�����S�������߂��Ă��ł邱�Ƃ͂Ȃ��B

���ׂŁu�������v���o�c����A�i���u�����ˁv����P�P���܂ŊJ���Ă���B

���j���[�ɂ�������w�ق̐��X���ڂ��Ă���A

���܂�ɒx�����ԂłȂ���A�w�ق�H�ׂ���悤���B

���́u�����ˁv�A�����[���͖̂����k�`�m�̓d�g�����ł��āA

�܂��Ɂg���r�L�^�X�Љ�h��̌�����i���X�ł���Ȃ���A

���Ȃ��S�āA�C���x�[�_�[�Q�[���̂悤�ȃQ�[���@�Ƃ����A

���a�T�O�N�㔼�̕��͋C�����̂܂c���M�d�ȋi���X�ł���B

�����́A�n���̐l�̎Ќ���I�ȑ��݂ɂȂ��Ă���A���ɂ̂ǂ��ȓX�B

�������K�ꂽ��A���Ёu�����ˁv�ɗ�������āA

�C���x�[�_�[�Q�[���̏�ŁA�����k�`�m���Ȃ��ׂ��B

������̑��ɁA�w�ҍ����̃R���r�j�u�`���I�v�ł��w�ق̔̔�������B

�i�c�Ǝ��ԁF�U�F�T�O�`�Q�O�F�O�O�A�w�ق͐����⋋�j

���āA��������\����w�قƂ����u���ъ��߂��v(900�~)�ɂȂ낤�B

�w���獑���W������ڎw���ĂT���������A

�����͂����A�C�̍K���ӂ����{�C�Ȃ̂��B

�v���X�`�b�N���̊��̒����ɁA�N���b�ƌʂ�`�����G�r���Q���B

�����̌��������тƂ��킹�āA�k���ƃo���o���Ƃ��������B

�����A����Ă�͉̂w�O������A�o�����Ẳ����肪�S�ɟ��݂�B

���͎�����̉w�ق́A���߂����炯�ł���B

���ъ��߂��̂ق��A�������߂��A�ق��Ċ��߂�������B

�����̉w�ق̂����g�R���������̂��u�v�w���߂��v(1200�~)�ł���B

���ъ��߂��Ə������߂��̃n�[�t�T�C�Y���A�P���������w�فB

�ǂ̊��߂��ɂ��悤����������A���̉w�قɂ��Ă����ΊԈႢ�͂Ȃ��B

���Ȃ݂ɁA���̉w�ق����Ƃ�����A���X�̕��ɁA

�u�����͂Q�V���܂����H�v�Ɛu�˂�ꂽ�B

���ɉ������S�����B

�����ʂ́A�����Q�l�̗��s�ŁA�ꏏ�ɐH�ׂ�̂����傤�ǂ������炢�B

�j�Ȃ�P�l�ŁA�Q�Ƃ���C�ɐH�ׂ��邾�낤�B

�j���Q�l�Ȃ�A�j���͈Ⴄ�w�ق��ď������]��������Еt���邭�炢�I�H

������A������̖����ƌ����u�c�ɂ����v(1050�~)�ł���B

�V���ɂ́A�����Ƃ������������邪�A

�u�c�ɂ����v���F���ɂ���܂ꂽ�A���y�����������Ղ�Ȏ��i�B

�z��ł́A���̌�A�Ղ�̎��ȂǂɁA���̎��i���H�ׂ��Ă����������B

�G�r�A���A�N���~�Ȃǂ��|�тƈꏏ�ɂȂ��āA��������������o���B

������w�ق̒��ŁA�B��u�ʐM�̔��v�������Ă��āA

����ł��A�w�ق����킦��̂͗L��B

������w�ق́A�k���{���𑖂���}�u�͂������v�u�k�z�v��

�ԓ��̔��ł���舵��������B�i��Ɂu�v�w���߂��v�j

���}�ňړ����ɁA���S�����甃�����߂�̂��悵�B

������œr�����Ԃ��āA�w�O�ʼn������w�ق����߁A

���ʗ�Ԃ̐̂Ȃ���̃{�b�N�X�^�C�v�̍��ȂŁA

���{�C�̐��C�߂Ȃ��炢�������̂������B

�k���{���͉w�ٕЎ�ɁA�̂�т藷���o���鐔���Ȃ��H���ł���B

���u�������v�c�d�b�O�Q�T�|�T�T�Q�|�O�O�P�S

�����̃����|�C���g�`���[�J�����ōs�����E�k���҇A�u���J����v

�����삩��A�P�{�̃��[�J���������Ă���B

���̖��́u�厅���v�B

�咬�Ǝ���������Ԑ��Ƃ����Ӗ��œ��������Ƃ����킯���B

���m�ɂ́A�m����̏��{�܂Ō���ł���A

�i�q�����{�̎��ł���A�r���̓쏬�J�i�݂Ȃ݂�����j�܂ł́A

�V�h�i��t�j����A���}�u�������v�����ʂ���ό��H�����B

�������A������グ��̂́A�쏬�J���k�A������܂ł̋�ԁB

������Ԃ̕��͋C���Y���암�Ƃ́A�S���F������������A

�ƂĂ��g�����h�Ȉ�ۂ����Ԃł���B

�쏬�J�`������ԂR�T�D�R�L���́A�i�q�����{����d����ԁB

����́u�L�n�T�Q�v�ƌĂ�錻�݂̂i�q�ł͍ŌÎQ�̃f�B�[�[���J�[���B

�����{�G���A�Ŋ��Ă���̂́A������������B

�����{�G���A�ł��A�������ӂł͐����オ�i�݂���A

�c��͐V�����ӁA�č���݂̂ƂȂ����B

���̃L�n�T�Q�A�p���t���ȗ͂������āA

�����Ȃ��A���z�̂����H���ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݁B

�V�̂ɕڑł��āA�������P���ŁA�쏬�J�`������Ԃ��A

�P�`�Q���Ԃ����ɍs�����藈���肵�Ă���B

���̑厅�����A�C�����قƂ�ǃ[���ɋ߂������삩��A

�T�P�R���[�g���ɂ���k�A���v�X�̘[�A�쏬�J�ֈ�C�ɏ���Ă������߁A

�n�͂̂���f�B�[�[���J�[�łȂ��ƁA�����ɂȂ�Ȃ��B

�����ō������A���{�̉����ɌǓƂȐ킢��ł���̂��B

���{�𓌐��ɕ�����u�t�H�b�T�}�O�i�v�B

���̐��[�́u�É��`������\�����v�ƌĂ��B

�厅���́A�܂��ɂ��́u�É��`������\�����v�ɉ����āA

�P�쉈����k���čs���B

���R����������Ȓn�悾���ɁA�R�����r�X�����B

����ŁA������̓q�X�C�̗��B

�}���̐���A�S�Ȃ����P���Č����Ă���B

�P���Ԃقǂłi�q�����{�Ɠ����{�̋��E�w�E�쏬�J�ɓ����B

���������A���n�E�咬���ʂ͓d����ԁB

�����ɂ́A���S�^�ŌÎQ�f�B�[�[���J�[��

�u�������v���͂��߂Ƃ��������{�̐V�����d�ԂƂ̃W���C���g������B

���ʁA�쏬�J�֗���ꍇ�́A�V�h���璩�V���R�O�����́u�������v��

����Ă���̂���Ԃ����A�������ċt�������Ă݂�̂��V�N�ȋC�����B

�i���Ȃ݂ɁA�V�h��7:30�́u�������R���v�͐�t�n���B

��t�`�쏬�J�Ə��ʂ��ƁA���݂̃_�C���ł͎��ɂT���ԂR���B

�ŋ߁A���Ȃ��Ȃ����ݗ������}�d�Ԃɂ��g�����h�𖡂킦��j

���������A�����̏h�E���J������������Ƃɂ��邪�A

���J���c�o�X�Ƃ�������A�}�C�N���o�X�ł�����̂��Ǝv������A

�w�O�ɒ�Ԃ��Ă����傫�ȏ��{�d�S�o�X���g���c�o�X�h�������B

�u���c�v�ł͂��邪�A�^�s�͖��Ԉϑ�����Ă���悤���B

�����A���j���̒��ԂƂ����̂ɁA��q�͎��ƒ��N�����̂Q�l�����B

�ό��H���Ƃ��������A�����H���ɋ߂��悤�ł���B

�i���ہA�����j���ߑO�̕ւ́A�n���̐l�̏�Ԃ����Ȃ肠�����j

�V�U�O�~���~��鎞�ɉ^�����Ɏx�����āA

�I�_�̂P��O�u���J����E�R�c���ّO�v�ʼn��ԁB

�����A����s���Ă݂��������̂́A���́u�R�c���فv�Ƃ����h���B

���J����́A�쏬�J����P��������́u���y�v�̉w����A

�쉈���ɂP�Q�L�������̂ڂ����A�W���W�T�O���[�g���ɂ���u�铒�v�B

�w����́A�R�T�O���[�g���قǍ������ɂ���B

�����ŁA�傫�ȃo�X�����Ȃ���q�̊��ɁA

�v����G���W���𐁂����Ă����킯�ł���B

���J������u���c�M���̉B�����v�Ƃ���ꂽ���ł���B

�����ɓ�����̂��A���̎R�c���فB

�ؑ����z�ŌÂ������̂��闷�ق����A�ǂɂ͂P���̃v���[�g���W�R�ƋP���B

���͂��̎R�c���ق́A�]�ˎ��㖖���̌��z�Ƃ��āA

�u�o�^�L�`�������v�ɂȂ��Ă��镶�����l�̍��������Ȃ̂ł���B

�{�ّO�Ɍ����́A���������̌��z�ł���A

�ʏ�A��ʋq�����܂鏊���A�吳����Ɍ��Ă�ꂽ�Â������B

�����Ɍ��͂�����Ȃ����A���Ɗu�Ă���̂́A�ӂ��܂P���B

�ł��u�������v�Ɏw�肳�ꂽ���قɔ��܂邱�ƂȂǁA

�����Ȃ��킯������A�����������͕�������킸�A

���j�̏d�݂ɂЂꕚ���āA�̂Ȃ���̓����h���y���݂������̂ł���B

���̖ؑ����z�ɂ́u�����Ȍ�I���E�ƈ햜�������o��v�ƁA

�E���珑���ꂽ�ؐ��̃v���[�g�����t�����Ă����B

���͂��̏��J����̂����́A��������Ƀh�C�c�ōs��ꂽ������ɁA

���{���\���āA�ʕ{�E�o�ʁE���Âƕ���ŏo�W���ꂽ�����Ȃ̂ł���B

���Ȃ킿�A���J����͉���́u���{��\�v�I

�T�b�J�[�Ō����A���c�p���⒆���r��Ƃ������I��Ɠ����x����(?!)

�N�I���e�B�̍�������Ƃ������ƂɂȂ�B

�����A���̂��������A���������{��\�Ƃ�����������B

���ق̗����玩�R�N�o����ph6.8�A44�x�̂����́A�ꓒ�Ƃ��ė��ꍞ�ށB

���̗����̎���ɂ́A�����̐����������Ղ�B

���M�����������Ȃ��A�N���o�������̂܂܂̂�����

�Z���邱�Ƃ��o���鉷��ȂǁA���ƂȂ��Ă��ґ̏�Ȃ��B

������E�߂��Ă���̂ŁA������Ă݂�Ɖ���Ȃ�ł͂̋����L�B

�i�g���E���Y�_���f����i�d����j�ƌĂ�邨�������A

����������A����Ẩ��������Ȃ������悤�Ȃ����̂悤�Ȋ����B

�N�G�̓����������̒[�ɂ́A�Q�����p�ӂ���Ă��邪�A

���܂ł������������Ă������C�����ɂȂ�B

�ό��ړI�̐l�ɂ͂��܂�E�߂Ȃ����A����D���Ǝ��F����Ȃ�

��x�͓����Ă��������������B�����q�������̂��[���ł���B

�R�c���قɂ��A�V�قɂ͏����ȕ��C��I�V�����邪�A

�J���I�ȘI�V���C�ɓ���Ȃ�A���ق���T���قǓo����

�o�X�̏I�_�u�J�����v����Q�`�R���́u���J����I�V���C�v�����E�߁B

���c�́u�J�����v�ɂ�鐴�|�Ǘ����s���͂��Ă���A

�R�c���قƂ͈�������y���߂�B�i�T�U�x�̂����j

�̒��Ŗ��키����́A���ꂼ�铒�Ƃ��������B

���ɉď�́A���o�I�ɂ�������ċC�����悳�������B

����E�V�������t�߂́A�������G���A�ł͂��邪�A

�����ƃX�L�[��Ɨאڂ��Ă���P�[�X���������́B

���̓_�A���̏��J����́u����v�ɓ������Ă���A

�~��ł����₩�ȃX�L�[�q�ɘf�킳�ꂸ�ɂ������y���߂�̂������B

�o���邱�ƂȂ�A�P�������Q���B

�{����������������ŁA�R�[������h�ŁA�X���[�Ȏ��Ԃ��߂��������Ȃ��Ă��܂����B

�i�q�ŌÎQ�̃f�B�[�[���J�[�ŖK�˂�铒�B

������̉w�\���ɂ́A�����K����̎ԌɂȂǂ����背�g�����[�h���_���B

�����͊����āA��������œ쏬�J�֓����āA

�w�قƃ^�C���X���b�v���y���݂Ȃ���A����Y��ĐS�s���܂�

�u���{��\�v�̂������y���݂������̂ł���B

���u�i�q�����{�E������n��S�����v�c�厅���̏��͂�����

�Q�O�O�V�N�V���P�P���i���j�j �����

���낻��ċx�݂̌v����c�Ƃ��������������낤�B

�x�݂̉߂������̒�ԂƂ����A����ς艷��B

�����A�C�ɋ߂�����́A�ǂ����Ă����G���₷�����́B

�ł��A���{�C���ɖڂ������Ă݂�ƁA��r�I�Ă����肷��B

�����ō���́A���[�J�����ōs�����E�k���҂Ɩ��ł��āA

�k���n���̃��[�J�����Ɖ��������Љ�Ă��������Ǝv���B

�P��ځA�܂��͂i�q�k���{���E����w�̉w�ق���c�B

��������k���֓S���ŃA�N�Z�X���鎞�A

�z�㓒��o�R���A�Č��o�R�������Ƃ��낾���A

����̏ꍇ�́u�Č��o�R�v�������B

�������R�U���ɏo��A�Č���Ԃ́u�Ђ���v����

���}�u���炳���v�ɏ�芷���A���悻�R���Ԕ��̗��ł���B

���Ȃ݂ɋ��ƁA�z�㓒���芷���ł��悻�S���ԁB

�Č��o�R�ł́A�S���Ԃ���z���Ă��܂����ƂɂȂ�B

����w�ł́A�w�O�ɂ��X�܂��\����u�ԏ��i�傤�j�{�X�v���A

�w�ق��A�̔����Ă���B

�ߔN�A�����̖k���V�����ɔ����āA���ˉ����i�߂�ꂽ����w�B

�w�ٔ���́A���D���o�ĉE��Ɂu�ԏ��{�X�v�̂ق��A

�k���n��̐��X�̉w�ق���葵���āA���U�������V���܂ʼnc�Ƃ��Ă���B

���̂ق��A���E���É����ʂ̓��}��Ԃ����Ԃ���z�[���ɂ́A

���X���݂����A�w�ق̔̔����s���Ă���ق��A

�ǂ����Ă��u�ԏ��{�X�v�̉w�ق�H�ׂ����ꍇ�ɂ́A

���D���ʂ́u�v���Y������v�̓����t�߂ɂ���X�܂��A

�����֏o�āA����A�[�P�[�h�̓����ɒ��c�X������̂ŁA

������֑����^��ł݂�̂��L�����B�i�c�Ǝ���7:30�`20:30�j

�w�ٓ̕��������Ă��Ă��A������ɂ͂܂��ɂ����邱�Ƃ�����B

����̊Ŕw�قƂ����u�z�O���ɂ߂��v(1100�~)�B

�f�p�[�g�̉w�ّ��ł���A�Ȃ̂ŁA����݂̕����������낤�B

����Ő��g�������Y���C�K�j���u�z�O�K�j�v�Ƃ������A

���̒��ł����X�́u�Z�C�R�K�j�v�Ƃ����B

���́u�Z�C�R�K�j�v�̐Ԃ��g��݂��Ȃǂ��ꏏ�ɐ�������

�Y���C�K�j�̑��������Ղ�悹���̂��u�z�O���ɂ߂��v�B

�I�X�ƃ��X�̃o�����X���A�����Ȗ��킢�ݏo���Ă���킯���B

���{�́u���ɂ߂��v�̉������A�����ɂ���B

�u�z�O���ɂ߂��v�̃O���[�h�A�b�v�o�[�W�����Ɉʒu�Â����Ă���̂��A

�u�z�O�������Ă��ɂ߂��v(1250�~)�B

�������Ɩ��ł��Ă��邾�������āA�p�b�P�[�W��j��A

�ӂ����J�����u�ԁA�J�j�̂ɂ������ӂ�ɏ[��������A�����m�b�N�A�E�g�B

�����A�����H�ׂĂ���ƁA���炭�u���ق̎��ԁv������ɈႢ�Ȃ��B

�����A���ɋ�炢�t���Ă���u�Ԃ��B

�ł��A���̒��ق́u���v���ĂԒ��فB

�J�j�������C���̈��݉�ŁA�݂�ȖفX�ƃJ�j�Ɍ������Ă��܂��̂Ɠ������B

���̉w�ق����A�z�O�K�j���ł���y�ɖ��i�ł���u�Ԃ�������Ȃ��B

����ނ��炯�ɂȂ��Ă��܂��k���̉w�ق̒��ɂ����āA

�I�A�V�X�̂悤�ȑ��݂ɂȂ肤����w�قƂ����A

�\�[�X�J�c�̂��ɂ���u�\�[�X�J�c�_�v(840�~)���낤�B

�ȑO�A�Q�O�O�S�N�̂P�P���Ɂu�։ꃈ�[���b�p���v���Љ�����Ƃ����邪�A

�{�Ƃ́u���[���b�p���v�́A�������s���ɂ���B

�Ƃ��낪�A����ɋN����T���ƁA�����E����c�ɂ��ǂ蒅���Ƃ����̂��B

���X�A����c�̊w���X�Ő��ݏo���ꂽ�\�[�X�J�c�����������A

���X�̎�l���֓���k�ЂŁA�̋��E����ւt�^�[���B

���̂܂܁u�\�[�X�J�c���v���A���䖼���ƂȂ����悤�ł���B

���Ȃ݂ɁA����c�ł͂��̌�A������u���Ƃ��v�̃J�c�������ݏo����Ă���A

�܂��ɑ���c�́A�J�c���́g���n�h�Ƃ�������ꏊ�Ȃ̂ł���B

�������A���̉w�ق��w���X�̏����I�ȐH���̂悤�ɁA

�N�����y�����Ƃ����Ă��܂��e���݂₷���A�H�ׂ₷���������Ă���B

�c��́A���i�w�ق��B

���̈�́A�n���ł悭������u�������v�B

����́u�z�O�������v(1000�~)�ł́A�T�[�����A���Ȃ��A�I�A�₪���ŕ�܂�A

����T�C�Y�ŐH�ׂ₷���̂��������B

���E�|�E���̌����荇�������肩��y����ł�����B

�P�l���ŐH�ׂ�̂��������A���l���Ŗ��������Ȃ���H�ׂ�̂��܂��悵�B

����ׂȂǂ��o����A���̊y�����������̂ł͂Ȃ����B

�Ƃ������A�P�l�ŐH�ׂ�ƌ��\�ȗʂȂ̂����c�B

�����āA�Y�ꂿ��Ȃ�Ȃ��̂��u�I�p�����v(1000�~)�B

�����̃T�o�ƁA�����̂������z�B

�T�o�D���ɂ́A�����̂����T�o�͂��܂�Ȃ��w�ق��낤�B

���������邾���ɁA�y�Y�Ƃ��Ă��d�����ł���B

�w�ّ��̎����R�[�i�[�ł����Ȃ��݁A

�u�z�O���ɂ߂��v�ɑ�\�����A����u�ԏ��{�X�v�̉w�فB

��قǂ̃J�j�����łȂ���A��x�͖��키�ׂ����낤�B

���u�ԏ��{�X�v�₢���킹��c0776-57-0849

�����̃����|�C���g�`���[�J�����ōs�����E�k���҇@�u��������v

����͉����Ɓu�T���Ȍ��v�ƏЉ��邱�Ƃ������B

��������A����̒j���ɂ́u�В��������v�Ƃ����������Ƃ�����B

�i���ہA�l���P�O���l������̎В��y�o�����P�U�U�Q�l�őS����I�j

�Ђ���Ƃ���Ɓu����v�́A���̖��̒ʂ�u���v������������Ȃ��̂��H

�����ō���́A����̃��[�J�����u��������S���v�ɗh���A

����́u���v��T���Ȃ���A�Ō�͈��������ڎw���B

�u��������S���v�Ƃ������O�́A���܂蕷������Ȃ���������Ȃ��B

���X�́A�����d�S�̘H�����������A�����I�ȐԎ��ɉ����A

�Q�x�ɂ킽��Փˎ��̂��N�����āA�Q�N�Ԃɂ킽���ĉ^�s��~�B

�p�~�̊�@���}���邱�ƂɂȂ�B

�������A���̂Q�N�Ƃ����Ό����A�v��ʓW�J�������炵���B

�^�s�x�~�̊ԁA���H�̏a���������Ȃ��Ă��܂����̂��B

�����ŏa�؉����̈�Ƃ��āA�S���ɐŋ��𓊓����邱�ƂɁA

�Z���̕��L��������������悤�ɂȂ�A���������܂����B

�����āu��������S���v�ɂ́A�s���c�̂⏤�X�X�ȂǁA

�Z�������z�łU�O�O�O���~���o�����Ă���̂������ł���B

���������̌`���u��O�Z�N�^�[�v�Ƃ����̂ł���A

�Z���Q���^�͂���u��l�Z�N�^�[�v�B

�n��Z�����u����v�Ƃ��ĐϋɓI�Ɍo�c�ɎQ���ł���Ƃ����͖̂ʔ����B

�u��������S���v�̃L�[���[�h���ꌾ�ŕ\���Ȃ�u������v�ɂȂ낤���B

�u��������S���v�̕���w�ɍs���ċ������B

�ҍ����ɓ��ꂽ�Ẳ������R�[�q�[���p�ӂ���Ă���B

�Z���t�T�[�r�X�łP�O�O�~�A����͂�������Ȃ����I

�u��������S���v�Ɉڍs���Ă���s���Ă���悤�ŁA

���ہA��ȗL�l�w�ɂ͊F�A�R�[�q�[���[�J�[���p�ӂ���Ă����B

�����āA�e�w��Ԃ͑S�ă����}���^�]�ł���̂����A

����Ăт�����A�����𒅂����������̎p���������邱�ƂɂȂ�B

���͂���A�����𒆐S�ɏ斱���Ă���u�A�e���_���g�v�ƌĂ�鏗���ŁA

���l�w�������Ă�����q�ɂ����������������A�ؕ���̔�������A

�����̊ό��ē����A�i�E���X���Ă���B

���C�Ȃ�����Ă����q�ł��A�ޏ��������������邾���Ŋ������Ȃ��Ă��܂������B

�u��������S���v�A���͏�邾���Łu���v����������H���Ȃ̂��B

�����R�i������

��������S���ɂ́u�O���������v�Ɓu���R�i�������v�̂Q�H��������B

�ǂ�����A����₷���R�O���Ԋu�ʼn^�s����Ă��邪�A

�܂��́u���R�i�������v�ŁA�����@�̑��{�R�u�i�����v��ڎw���B

�i�����ւ́u�i�������v�ʼn��ԁB

��������́A��������i�����܂Ő��H�����тĂ������A

�i�����܂ł̐��H�͌p�����ꂸ�p�~�ƂȂ��āA�o�X�ɓ]�����ꂽ�B

�����A�o�X�̐ڑ��͓y�E�x���͂������A�����͂�����Ɓc�B

�K�₷��ۂ́A���O�ɐڑ����m�F���Ă������ق��������B

�T�@�ɂ́A�h�����J�����ՍϏ@�Ɠ������J���������@������B

�����A�������J���������@�̑��{�R���A����E�i�����ł���B

�ŏ��́A���s�ɏC�Ƃ̓������������������A

�P�Q�S�S�N�ɁA����̍��̎R�[���ꏊ�ɊJ�R�B

���ł́A�召�V�O���܂�̌���������ł���B

�i�����Ƃ����ƁA�N���́u�䂭�N����N�v�̏���̏����炢����

�C���[�W���Ȃ����������Ǝv�����A������\���閼���̂ЂƂB

��N��ʂ��āA�����̎Q�w�q���W�߂Ă���B

���@�̒��ɂ́A�����͈�؎B�e�֎~�Ƃ��鏊�����钆�A

�i�����ł͏C�s�m�ɃJ�����������Ȃ���A�B�e�͉Ƃ̂��ƁB

���ǂ��A���߂��}����ƁA������m�点�錃�������̉����������āA

�C�s���̂��V���A���f�Ȑ��i�������A

�v���ɔz�V������i�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł���B

���������A�T�@�Ƃ����̂́A�����̒��ł��������ق����Ǝv���B

�ȑO�A�����{�ʂŊ��q�E�~�o���i�ՍϏ@�j�̓��j���T���̌��������Ƃ����邪�A

���T�̎��Ԃ́A�Q�O���{�Q�O���ŁA���悻�S�O���B

���̊ԁA���W���W���Ȃ��ł����Ƃ��Ă���̂́A�ӊO�ɓ���̂��B

�X�|�[�c�I��Ȃǂ��A���_�͂����߂邽�߂ɁA���T���s�����Ƃ����邪�A

�C�����̖ʂŁA�傫�ȏC�s�ɂȂ�̂͊m�����낤�B

�S���̑T�@�̎��ł́A��ʂł��Q���ł���u���T��v���J���Ă��邪�A

���{���\����Î��ŁA�S��b����̂��M�d�ȑ̌��B

�@�����Έ�x�̌�����āA�S�Ɂu���v�������炵�����B

�i�����̃��[�g����͏����O��邪�A��D���Ȃ�u�ۉ���v���K�ꂽ���B

���͂��́u�ۉ���v�A�P�T�V�U�N�����Ƃ������{�ŌÂ̓V��t������Ȃ̂��B

�������A�̂���̓V��t�́A���a�Q�R�N�̕���n�k�œ|��B

���A�����Ă���V��t�́A���a�R�O�N�A���J�ɍČ����ꂽ���̂ł���B

����ɂ��Ă��A���̏�̃|�C���g�́u�}�ȊK�i�v�ł͂Ȃ����B

�V��t�ŏ�K�ւ̊K�i�́A���[�v���g��Ȃ�����Ȃ�Ȃ��̂��B

����ł���A���́u���{��v�ȏ�ɂ����B

���ł͍��́u�d�v�������v�ł͂��邪�A�ԈႢ�Ȃ��g���h�̏邾�Ǝv���B

�i����w���狞���o�X�u�ۉ����ʍs���v�c���悻�Q�O���Ԋu�ʼn^�s�j

���O����

���āA����w�֖߂��āA���x�́u�O���������v�ցB

��������A���ꂢ�ȂR�O���Ԋu�ŁA�ƂĂ����p���₷���B

�I�_�̎O���`�i�݂��ɂ݂ȂƁj�́A���q�V�̍Ŋ��w�B

���䂩��́A�T�O����̏��v���ԂƂȂ�B

�I�_�̈��O�A�O���ɂ͌Â������݂��c���Ă���B

�]�ˎ��ォ��A�k�O�D�̊�`�n�Ƃ��ĉh�����O���B

�����E�吳����Ƀ^�C���X���b�v�����悤�ȌÂ��m�ق�A

�]�ˎ��セ�̂܂܂̓������c���������݁A���ƁB

�����������́A������ė��l�ɂȂ肫���Ă��܂������B

�����n�o�[�K�[�Ԑ���̍��A�����ɂ��u�O���o�[�K�[�v�����܂ꂽ�B

�O�������Ƃ������Ŕ̔����Ă���̂����A

����Y�r�[�t�ƍ��Y�ؓ��̃p�e�ɁA�O���Y�̂������A��ɁA

���������Ă��g���č��ăp���A�o�[�x�L���[�\�[�X�ƃ}���l�[�Y�Ŗ��t���B

���N�Ŕ�������P�N���o�߂������������A�X������H���Ȃ��Ȃ��]���Ƃ̂��ƁB

���Ȃ݂ɁA�O���������b�L���E�̉ԂƂ����̂́A

���x���_�[�̉Ԕ��ƌ���������Ȃƕ����B

����͌����Ȃ��������A�V�[�Y���ɂ��킹�āA

�O���́g���b�L���E���h�����Ă݂������̂��B

��������������u���q�V�v�����Ă������Ƃɂ��悤�B

�[���̎��ԑтɁA�������ɂP�l�ŕ����Ă���l�͏��Ȃ��A

�������g���E�̖����h�ƌ����邾������B

�[���̎ʐ^���A�P�l�ŎB��ɗ��������ł��A�قƂ�Ǖs�R�҈������B

���O�d�b�̃{�b�N�X�ɂ��u�~���̓d�b�v�̕����B

�g���悩��ӂ闢�֓d�b���Ă݂܂��H�h�ƕ����яオ��B

���̓��q�V�̊R���Ղ��Ɂu�������́v�����������̂ŁA�悭����ƔL�������B

�����Ƃ��̕ӂ�ɏZ�ݒ����Ă���l�q�B

�R���Ђ傢�Ђ傢�Ƃ悶�o������A���Ƃ��J���^���ɔ�ђ��˂���B

�ό��q�̎p����������ƊÂ��āA�G�T���˂����Ă݂���c�B

���������Ӗ�����A�l�Ԃɔ�ׂ�A�����ƔL�͂����܂����̂�������Ȃ��B

�L�̖��C�ȕ\��A�l�́u�K�g���h�v�ɂ��čl�������Ă����B

���āA���̍Ō���X�b�L���Ə���ɂ́A����ς艷��I

����s���ɏ�荞��Łu����瓒�̂܂��v�w�œr�����ԁB

��������́A��������A���p���̊m�ۂ̂��߂ɁA

��˂��@�����牷�N���Ă����Ƃ����A��r�I�V��������B

�|�������𖡂킢�����̂ł���A�w���݂̊ό��ē����ŁA

���N�U�����甭������Ă���u����牷�߂����`�v(1500�~)���m�ہB

�W�̐l�Ɂu�|�������̗��فv��u���Ă݂�Ƃ悢���낤�B

����͈ē����Ă�������A�V�܍������فu���v����ɂ����b�ɂȂ�B

�傫�ȗ��ق́A�����Ă��c�̂������̂��킾���A

�����K�ꂽ�ߌ�V���߂��́A�ǂ���牃��̗l�q�I�H

�傫�����ꂢ�ȕ��C��Ɛ�Ŋ��\�����Ă����������B

�C���߂����߁A�����ۂ������Ȃ���A��������Ɨ����̍�����B

����ς�A�����́u�|�������v�ł���B

�����A���́u���v�A�����Q�l���A�P���Q�H�t�P�l�u�Q�R�Q�T�O�~�v�Ƃ̂��ƁB

���i�̗��ł́A�܂��肪�o�Ȃ����z�̏h�����A

����ȏh�̕��C�𖡂킦��̂��u���߂����`�v�̂��A�B

��������A�Ȃ��Ȃ��́u���v������B

���������A��������̌����ƂȂ�u����瓒�̂܂��v�w�ɂ��A

�P�C�̔L���Z�ݒ����Ă���B

�`�r�ȂǂƂ������O���t���Ă��邻���ŁA�^�C�~���O���悯��A

�ؕ������A�����̉��ɍ����Ă��邱�Ƃ�����B

�J������������Ɠ����Ă��܂������A�ƂĂ��l���������L�ł���B

���Ȃ݂ɁA��������S���̂����Ղ́A�����ł̔̔�����{�B

��Ԃɏ�鎞�́A���Ȃ炸�u�����܂ʼn������v�ƌ���Ȃ�����Ȃ�Ȃ��̂��B

�������A���l�w��L�l�w�ɉ��߂���g�݂����Ă���B

�ȑO�A�Ƃ��钘���l�̑Βk����`�������ɕ������b�����A

���̐��̒��̖��A�˂��l�߂Ă����ƁA���̑����́A

�u�R�~���j�P�[�V�����s���v�ɋN������Ƃ������͂�����̂��������B

�l�Ɛl�Ƃ̉������Ȃ���A�܂�̓R�~���j�P�[�V�����������A

�l�Ɂu���v�������炵�Ă����̂ł͂Ȃ����c�B

�g�S�h�ȗ��̂͂����A���̊Ԃɂ��g�N�h�w�I�ȗ��ɂȂ��Ă��܂����B

�u��������S���v�A���ꂩ������ڂ��Ă����������݂ł���B

���k���ւ̃A�N�Z�X�Ɂu�Q����}�k���v�u�}�s�\�o�v

��s������k���ւ̃A�N�Z�X�ɁA���E�߂������̂�

���`����Ԃ�����ł���u�Q����}�k���v�Ɓu�}�s�\�o�v�ł���B

���Ɂu�k���v�́A�����������Z�L�����e�B�̖ʂł����S�B

�܂��u�\�o�v�́A�����{���l�b�g�^�i�����܌^�j�̂S�W�X�n���g�p����A

�u�}�s�v�Ƃ��āA���[�Y�i�u���ɓ����Ɩk��������ł���B

�^�s���Ԃ͒Z�����u�k���t���[�����Ձv�ł�����̂ŁA�ϋɓI�Ɋ��p�������B

���_�C����

����F�k���c���23:03������6:34�A�\�o�c���23:33������6:38

���F�k���c����22:18�����6:19�A�\�o�c����22:15�����6:05

�u�k���t���[�����ՁE�O���[���ԗp�v���֗��I

Copyright(C) 2007 Mochizuki,All Reserved.