200�V�N�R��

�Q�O�O�V�N�R���Q�O���i�Ηj�j �{�Õ�

�~��A�����w���瓌�k�V�����u�͂�āv�ɏ��ƁA

�����̔N�Ȃ�A�P���Ԏ�Ŏԑ�����Ő^�����Ȃ��āA

�f�b�L������̓d���f���ɂ́u�V���͂�ʉ߁v�ƕ\�������B

����ɂ��A�֓��Ɠ��k����g���͂̊ցh�͂���̂��Ȃ���

��������u�ԂȂ̂����A���N�͍s���ǂ��s���ǂ��Ⴊ�Ȃ��B

�悤�₭��������Ɣ����Ȃ��Ă����̂́A�����̎�O�ł������B

����̉w�ٕG�I�т́A���̐�����������ł���ɂQ���ԁB

�i�q�R�c���E�{�Éw�̉w�ق����Љ��B

�i�q�R�c���́A��������{�Â��o�R���āA

���Ă̓S�̒��E�������ԂP�T�V�L���̃��[�J�����ł���B

��茧���Ŋ�������H���ł���Ȃ���A�P�T�O�L������̂́A

��肪���{��Q�ʂ̖ʐς����u�L�����v�ł��邱�Ƃ��ے����Ă���B

�����A�H�����̂́A�{�Â����ɐ��i���قȂ��Ă���A

�{�Á`���ΊԂ́A�O���̉��݂𑖂��O�Z�N�^�[�u�O���S���v��

�ꕔ�Ƃ��Ẵe�C�X�g�������Ă���B

���ہA�P�����{�ł͂��邪�A�u���`���`�{�Á`�v���v��

�O�����݂̓s�s�����h���̂悤�Ɍ��ԗ�Ԃ�����B

����ɑ��A�����`�{�ÊԂ́u���ՎU�H���v�B

���X���P�V�����̎��̐����s�́A�[���S���O�Ƃ����g�����h�H�����B

�{�Éw�̉w�ٔ���́A���D�E�ҍ������o�ĉE���ɂ���u�j�h�n�r�j�v�B

�c�Ǝ��Ԃ́A�U���P�O������P�W���Q�O���܂łƂȂ��Ă��邪�A

�펞�A�w�ق��u���Ă��邱�Ƃ͂܂��Ȃ��Ƃ����Ă����B

�{�Ẩw�ق����n�ŐH�ׂ����ꍇ�́A�\�ߐ������́u�����v��

�\������Ă����A���́u�j�h�n�r�j�v�Ŏ��̂��S���B

�i�����E�O�P�X�R�|�U�R�|�P�V�O�O�j

����A���X���ɂ��肢���Ă����v���������A

�������͂������ɗ\��̂�����낤�B

�������u�����v����́A�w����E�֏o�ĂQ���قǕ��������ɂ���B

���\�Ȗ�\���������V�܊��B�Ƃ��������͋C��Y�킹�邪

�n�Ƃ͈ӊO�ƍŋ߂̏��a�T�W�N�A�w�ٔ̔����������N���炾�B

�Ƃ͂����A���╽�����܂�̑�w�������鎞��B

���ꂱ��A�Q�O�N�߂��u���j�v������ƌ����Ă������낤�B

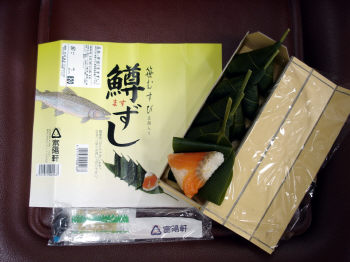

�{�Â��\����H�����̈�ŁA���Ԃ��Ƃ��ĐH��������̂������Ȃ��B

�{�Â��\����w�قƂ����u�������ٓ��v(1150�~)�ł���B

�w�ّ��ł�������L���ɂȂ����������邪�A

�g�����Ղ�X�g���x���[������Ă�́H�h�Ǝv�������͑����_�B

�O�����݂ɂ́A�̂���`���u�������ρv�Ƃ����A

�E�j��A���r�������Ɏg�������t���Ȃ�ł͂̋��y����������̂��B

�|���ɂ��u�`�̒��̃E�j���삢�����̂悤�Ɍ��������Ƃ���c�v�Ə�����Ă���B

�������т̏�ɕ~���l�߂�ꂽ�E�j�ƃA���r�̊Â��H���������I

���߂āu�A���r���Ă���Ȃɔ����������v�Ǝ����ł���B

�����Ȋ��z�A�w�ّ��ŐH�ׂ��茻�n�ŐH�ׂ��ق�������ς�������B

���n�ŒʔN�w���ł���A������̉w�ق́u�C���ٓ��v(1150�~)�ł���B

�E�j�E������E���ɁE�C�J�ƊC�̍K���ڂ��B

�����Ƃ���ł́A�O���̊C������́g�k���̊C���h�Ȃ������B

�����O���́A�����́u�e���v�������₽���C�B

�����ɏo�Ă���v�̗�������Ȃ���A

���X�̕�炵�̂��߂ɗ₽����ɐ���ȁc�B

����Ȏp���A�]���Ɏv�������ׂĖ��킢�����w�ق��B

�{�ÂŘb��̉w�قƂ����u�܂邲�Ƃ���ѕٓ��v(2100�~)�B

����т��܂邲�ƂP�A���̒����ɒ����B

���h���A�H�������ɏ\���B

��������̃u�[�X�����ԉw�ّ��̉��ł́A�ԈႢ�Ȃ��ڂ��Ђ����낤�B

�����L�c�Ă��g�p����A�s��ŐH�ׂ�u����сE�����瘥�v��

���̂܂܉w�قɂȂ��Ă��܂������̂悤�ȍ��o����B

�������ɁA�����܂œ����̂���щw�ق͌������Ƃ��Ȃ��B

�u��������s��ŐH�ׂ�c�v�ƌ��������Ƃ��낾���A

�b��Â�����A�w�قɂƂ��Ă͑�Ȃ��Ƃ̈�B

�����́A����т��܂邲�Ɖw�قɂ����C�T�����B

���������A�{�Â͉w�ق����藧�悤�ȉw����Ȃ��B

��قǂ��\���グ���悤�ɁA��q���������Ȑ����s�̗�Ԃ́A

���X����̎����ߌ�R����c�B

��Ԏ��v�������܂�钋�ǂ��̗�Ԃ��P�{���Ȃ��̂��B

�O�����\����s�s�E�{�Âƌ��s�E�����́A

�ǂ�����Č���Ă���̂��Ƃ����Ɓc�B

�u�����`�{�Áv�Ԃ́A��茧�k�o�X�u�P�O�U�}�s�v�̓ƒd��Ȃ̂ł���B

�i�q�R�c���ƕ��s���āA�����P�O�U�������ʂ��Ă���B

�R�c���̓J�[�u�������A���܂�X�s�[�h���o���Ȃ��̂ɑ��A

�����͓��H��Ԃ��ǂ��A�i�q���o�X�����قǏ��v���Ԃ��ς��Ȃ��̂��B

�ƂȂ�ƁA���Ƃ͗����ƂȂ�킯�����A

�{�b�N�X�V�[�g�̑傫�ȃf�B�[�[���J�[�������ԂɂP�{����i�q�ɑ��A

���N���C�j���O�V�[�g�ŏ����̂����o�X���A�P���ԂɂP�`�Q�{�B

���v���ԁA�l�i�������ς��Ȃ��ƂȂ�c�������ʂ͌��������́B

���������������A�����s�̃o�X�̎����ɂȂ�ƁA

�{�Éw�O�̃o�X���ɂ͒����s�o���Ă����B

����ł��u�{�Éw�فv�����藧���Ă���̂́u�w�ّ��v�̑��݂ق��Ȃ�Ȃ��B

���ہA�Q���̎O�A�x�ŖK�₵���ۂ́A

�g�P���͂��߂���Q���̊ԁA�{�Ƃ̊��B�͂��x�݁h�Ƃ̒��莆�B

�u�܂邲�Ɓc�v���c���Ă���X�^�b�t�ł͏o���Ȃ��Ƃ̂��Ƃ������B

�܂�A�ՎU���̓~��́A�S���̉w�ّ��֏o�����Ă���̂ł���B

��Ԃ̖{�����l����A������v�����Ȃ����ƂȂ̂��A����Ƃ��c�I�H

���߂āg�w�ق̂�����h�ɂ��čl��������ꂽ����̋{�ÖK��ł������B

��������ł́A�Ȃ��Ȃ��K���@��̏��Ȃ��O���C�݁B

�{�Â̋߂��ł́u��y���l�v���������B�i�w����o�X�łQ�O�����x�j

��s�o�X�œ����E�i�삩������s�ł���B�i���v���ԂX���Ԃقǁj

�鋫�I�_�����������O���C�݂̔������́A�܂����߂ďЉ�����Ǝv���B

�����̃����|�C���g�c�P���ő����ԃV���[�Y�B�u�g���a�h�̊��H���E�����v

���������ŕ�炵�n�߂āA���x�����肵���B

�O��Љ���A�������Z�ւ̒ʊw�Ɏg���Ă����g�����́A

�r���̐��x�m�{�����ɁA���ʗ�Ԃ̖{�����A

�u�Q�O���ɂP�{�v����u�Q���ԂɂP�{�v�Ɍ�������B

���Ƃ̕ӂ�ɂ͓����u�Q���ԂɂP�{�̗�ԁv�Ɓu�����ɂP�{�̃o�X�v�������Ȃ��B

����Ȑ����Ɍ��C�������āA���Ă͎��ƂɋA��̂͂Q�`�R�N�Ɉ�x�ʂ������̂����A

�������{�Ƃ͂����A���ɂ͂܂��܂��u�����v�����������I

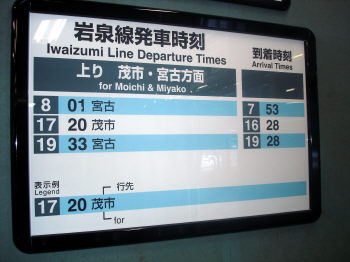

����́A��茧���𑖂�u�i�q�����v�B

�R�c���̖Ύs���番�Ċ��܂ł����u�R�W�L���v���܂�̘H�����B

�n����ԁu���W���P���v�̎����u�ߌ�T���Q�O���v�B

�����čŏI��Ԃ��u�ߌ�V���R�R���v�A�ȏ�B

�I�_�܂ł���Ă����Ԃ͂������̂R�{�A�u���{��̃��[�J�����v�ł���B

�����̗�Ԃ��ǂ�Ȑl���g���̂ł��낤���H

����x���̋{�Éw�A�ߌ�Q���T�V���B

�̂Ȃ���́u�L�n�T�Q�v�`�ԗ����P���ŁA�{�Â�����Ɍ����ďo������B

�g�C���ԁh�Ƃ������t���������肭��A���a�̕��͋C��Y�킹���ԗ����B

�ԓ��́A�P���̃{�b�N�X���قڂP�l�����܂��āA�ӊO�ɏ���Ă���B

�������A�݂�ȗ��l����c�Ƃ������A���炭�g�S���t�@���h���������A

����ɍ������āA�ӊO�ɒn���̕�������Ă���B

�Q�O���قǑ������r���̕���w�E�Ύs�ł́A�������P�W���̏��x�~�B

��������̉����u���A�X�v��҂��A���悢������֓����Ă����B

�ԑ��ɂ͐[���J���L����B

���悢��R�[���Ȃ��āu�鋫�v�̕��͋C���Y���Ă����B

����ł��A�w�̎��ӂɂ̓|�c���|�c���Ɩ��Ƃ�����B

���͗[���A�Ƃ���Ƃ̉��˂��牌���オ���Ă���B

���̉��̏オ����́c�A�Ђ���Ƃ��Đd�ł����C�������Ă���̂��낤���H

�Â��悫�̂̔_���A�����Ď��R�ւ̈�B

�������S�������a�T�O�N��̐^�A�������Ɏc���Ă����悤�ȕ��͋C��

�z�N����������̎ԑ��ł���B

�����̐��H������ƁA�ӊO�ɋߑ�I�ȏ�������B

���̘H���́A���݁A��R�Z�N�^�[�̎O���S���Ƃ��ĊJ�ʂ��Ă��鏬�{�܂�

���Ԍv��ō���A�u���{���v�Ƃ��ēr���̐���܂ŊJ�ʂ����B

���݂̏I�_�E���܂ŊJ�ʂ����̂́A���a�S�V�N�̂��ƁB

�Ԏ��������݁g��c���S�h�Ɲ������ꂽ���S�A�S�ʂ�������߁u�����v�ƂȂ����B

���̂��ߐV�����J�ʂ��������́A�ߑ�I�ȍH�@�ō���Ă���̂��B

���R�Ƃ����Ă͎��炾���A�Ԏ����[�J�����Ƃ��Ĕp�~�v�悪�����オ�����B

�ł��A��֓��H����������Ă��Ȃ��Ƃ������R�ŁA�p�~��Ƃꌻ�݂Ɏ����Ă���B

�{�Â��Ă���P���Ԕ����܂�B

�P���Ґ��̋C���Ԃ́A�I�_�E���ɓ��������B

���ʁA�I�_�ɒ����ƁA���ׂĂ̋q���~��Ă������̂����A

���̗�Ԃł́A�~���q�̂ق������|�I�ɏ��Ȃ��B

�����A���������H��߂�c�A������u���Ԃ��v�̃t�@���������̂��B

�����{�b�N�X�ɂ����u�����܂܁A�O�ւ���Ă����B

���x�o�ϐ������Ă�������A���̓S���ł킪�����c�B

�d������ȈӋC���݂������A�ނȂ����c���Ă��܂����w�ɁB

�P���R�{�̗�Ԃ������ɂ͑傫������B

�����́A���a�́u�n���v������ł������Ƃ��Ԃ��Č����Ă���B

�f�p�Ȕ_���̕��i����A�ߑ�I�ȋZ�p�̉��b���A

���ǂ蒅������ŏd���Ȕ����������c��A����ꂽ���c�B

�����͂���Ӗ��A�S���ł͂Ȃ��g���a�̊��A�g���N�V�����h�ł͂Ȃ����B

���́g�A�g���N�V�����h���y���݂ɑS������u���Ԃ��v�ɂ���Ă���B

�Ⴂ����̒��ɂ́A�Q�[�����N���A���銴�o�ŏ���Ă���҂����邾�낤�B

�t�ƌĂԂɂ͂܂���������k���̖퐶�E�R���B

���_�̉��A�P���ŘȂފ����̋C���Ԃ߂Ȃ���A

���܂ł��f�p�ɁA���i���̂܂܂ł��Ăق����Ɗ�����B

���撣��I���{���̑�O�Z�N�^�[�S���u�O���S���v

�i�q�ɗאڂ����A�O���S���̋{�Éw�ɑ����^�ԂƊ�Ȉ�i��ڂɂ����B

���̖����u�O���Ԏ�����ׂ��v�B

�Ԏ��������ł����炻���ƁA���N����w�̔��X�Ŕ̔����n�߂��̂��B

���̂܂܂ł́A�����P�X�N�x�ɐԎ����U����������������ʂ��Ƃ����B

�����ŁA�n���𒆐S�Ɂu�����P����낤�v�Ƃ����L�����y�[�����Ă���B

���Ȃ݂ɁA����ׂ��̖��ł��邪�A�C������肱��ŏĂ��グ���Â���(300�~)�B

�E�l�̎���ŁA�v���E�{�ÁE���E���̂S�w�Ǝԓ��Ŕ����Ă��邻�����B

�̐S�̏�蕨���A�ϋɓI�Ɋ撣���Ă���B

�~��́A�k���A�X���̋{�Á`�v���ԂɁu������ԁv�Ȃ���̂��^�s����A

�����Ɂu�݂���v�܂ŗp�ӂ���Ă���B

�ʂ��ʂ����Ȃ���A���A�X���C�݂߂�Ƃ����̂��ʔ����B

�r���[�X�|�b�g�ł́A�ē������ƈꏏ�ɏ��s�^�]�����Ă����T�[�r�X������B

�V�C���悯��A�Ȃ������i�F�ƂȂ�ł��낤�B

�ˑR�Ƃ��Ċe�n�̃��[�J�����́A�������������Ă��邪�A

�e�n�̖��͓I�Ȗʔ�����g�݂́A�����ł��������Ă��Ă��������Ǝv���B

�Q�O�O�V�N�R���Q���i���j�j �V�x�m��

�ȑO�A�H�ʂŒm���鑺�앐�͂���ɔԑg�ɏo�Ă������������A

�u�V�����ŕx�m�R��������Ɗ������Ȃ�v�Ƌ��Ă����B

�V�������x�m�R���o�b�N�ɕx�m��̓S����n��p�́A

�J�Ƃ���S�O�N�ȏ�o���������������B

�V�����ƕx�m�R�c�A���{���\����Z�p�Ǝ��R���A

�ł��ڋ߂���w���A���C���V�����E�V�x�m�w�ł���B

����́A���E�]���̌̋��ł�����V�x�m�w�̉w�ق��Љ�I

�V�x�m�w�́A�P�X�W�W�N�ɒn���̐���ɂ���ďo�����A

���C���V�����̒��ł́A��r�I�V�����w�ł���B

��������́u�����܁v�łP���ԂP�O���قǁB

�ݗ����̐ڑ��͂Ȃ��A�����Q�{�́u�����܁v�ɐڑ�����

���C�����̕x�m�w�܂Ńo�X(���v����10���A160�~)��

�^�s����Ă���ق��A�I���V�[�Y���𒆐S�ɕx�m�R�A

�͌��A�x�m�}�n�C�����h���ʂ������o�X������B

�J�ݓ����́A��Ύ��Ƒn���w����т��Ă������߁A

���̏�~�q�����������A�P�V�N�O�̔j��ȍ~�́A

�r�W�l�X�q�Ⓦ�����ʂւ̒ʋq�����p�̒��S�ł���B

�V�x�m�̉w�ق́A04�N2���ɂ��Љ���u�x�z���v�������E�̔��B

�R���R�[�X�k���ɂ���A�y�Y���X�̈�p�̔����̂ق��A

�㉺�e�z�[���̂T�`�U���ԕt�߂ɂ����X������B

�i�c�Ǝ��ԁF���U�����`��W�����j

���X�̐ݒu�ꏊ���A���R�ȗ��p�̑����u�����܁v�ɓ����B

�u�̂��݁E�Ђ���v�̒ʉߑ҂��������u�����܁v�ɂƂ��āA

�z�[���̉w�ٔ���͑�ȑ��݂Ƃ������悤�B

�V�x�m�̊Ŕw�ق́A�|�Ăɓ������u�|�敨��v�ł��邪�A

�o�����ɍD�܂�Ă���̂��u����ׂ�Ƃ��v(1000�~)�B

�ʏ�A���̓��̔������т́A������ƌł߂̂��тɁA

�R���R���̏��~�Ƃ����̂���Ԃ����A

���́u����ׂ�Ƃ��v�́A���ǂ����C�ɓ����Ȕ~�B

�́A�H�ׂ���e�ٓ̕����v���o�����Ă���鉷���肪����B

�o��̃T�����[�}�����ƒ�I�Ȗ��ŕ�ށg�����̉w�فh���B

���ʂ̖��̓��ɖO������A���ؕ��̖��̓��A

�u�������̂��ٓ��v(980�~)�ŃA�����W���Ă݂���ǂ����B

���X�́A�X�X�N�̂V�O�O�n�̂��ݓo����L�O���ďo����

�u�̂��ݕٓ��v�̈�����A�V�x�m�ɂ́u�̂��݁v�����łȂ��A

�u�Ђ���v�̒�Ԃ��Ȃ��B

���ؕ��̉w�قł́A04�N2���Ɂu���ؓؕٓ��v���Љ�����A

���ٓ̕������j���[�A������A�̒��ؕ�������ɁA

���������̓g���Ɣ��т�g�ݍ��킹���V��w�فA

�u�ؓi�Ƃ�Ƃ�j�����v(900�~)���A���N�������ꂽ�B

���ƌ����Ă��A�g���Ɣ��сE���݊C�ۂ̃n�[���j�[���������I

�Z�������閡����Ȃ����Ǝv�������̞̂X�J�ł������B

���O�����u�ؓ؏����v�����A�l�I�ɂ́u�g���v�̈����B

�`���[�V���[�ŏ����������āA�g���ɂ��Ԃ���̂��������I�H

�������A�D�݂ɂ��̂ŁA���ۂɐH���āA

�����̐�Ŋm���߂Ă����������Ƃ����E�߂���B

��N�W���ɐÉ��w�قł��Љ�����A�É��E�x�m�{�͖��̎Y�n�B

���G���E�V�x�m�ł��u�������v(820�~)�̔̔�������B

�������Ɩ�����Ă͂��邪�A������A�������Ƃ����������B

���킢���P���ɂȂ�₷���������̒��ɂ����āA

�������ɂȂ��Ă���ƁA�H�ׂ₷���O���ɂ����B

�u�x�m�̌b�݁@�R�C�ܐF�����v(1200�~)���V��w�قł���B

�x�͘p�̑�A���Ⴑ�A�R��̍����сA�x�m�R�[�̋����A�ő���

�g�ݍ��킹���ґ�Ȃ��炵���i���B

��Ƌ����c�A�~�X�}�b�`�ɂȂ�₷���g�ݍ��킹�����A

����}���ڂɂ��āA��a���Ȃ��d�グ�Ă���̂͌����B

�̂��瑽���̐l�������������C���B

���A�ŐÉ����l�́g�o�����X���o�������h�ƕ]����邱�Ƃ����邪�A

�g�o�����X���o�h���g�Əo��ƁA���������������w�ق��o����B

������̉w�ق�̔����Ă���w�͂��Ȃ肠�邪�A

��ԗV�ѐS(?)�̂��閼�O�Ŕ̔����Ă���̂́A�x�z���ł͂Ȃ����B

����p�̂ނ��сA���̖����u���[�j���O�ނ��сv(500�~)�B

�A�C�h���O���[�v�̂悤�ȃl�[�~���O�����A�����͎��͔h�B

����ԁA�V�x�m�Œʉߑ҂�������u�����܁v�ʼn��邱�Ƃ�����A

��Ԏ��Ԃ��g���āA���̕������炦�ɂ������B

���āA�x�m�E�x�m�{�n��ŁA�������N�ł����C�Ȃ̂́A

�x�m�{�́u�₫���v�ɂ�钬�������ł͂Ȃ����B

���Ԏ哱�ŗV�ѐS������A���̎s�����ƃ}�X�R�~��

�I���������݂Ȃ���W�J�������@�͌����B

���̃��[�u�����g�̈ꗃ���A�x�z���̉w�ق��S���B

�P�N���O�ɔ������ꂽ�u�Ɂ@�x�m�{�₫���Εٓ��v(980�~)�B

���Ήw�ق́A�S���ɂ��������邪�A�Ă����Ήw�ق͂��������B

�Ă����Ύ��̂́A����قǍ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A

�������̃{�����[���ƁA���M���e��ɓ����Ă��邱�Ƃ�

�P�O�O�O�~�߂��l�i�ɂȂ��Ă���B

����ł��A�������������ƂƘb�萫����`���āA

�ډ��̂Ƃ���A�����l�C���ւ��Ă���A

���O�ɔ����Ă��܂����Ƃ������c�B

�����K�ꂽ���́A�����̒��P�P�����������������A

���ɉ���z�[���ɂP�����c���Ă��Ȃ������B

���߂��ȍ~�̓���́A�\����B

�V�����̒��ŁA�������Ă�����H�ׂ�̂́A

������ƍ��܂łɂȂ��������o�ł���B

���߂ĐU��Ԃ�A���̉w�ٗ��̌��_�́A

�}�s���C�Q���̎Ԓ��ŐH�ׂ��A�x�z���́u���ׂ�Ƃ��v�B

����̐����ŁA���݁u���ׂ�Ƃ��v�͖����Ȃ�A

�}�s���C������������}���C�����̏t�Ŕp�~����Ă��܂����A

���ꂩ����A�n���̐H�ނƖ��ɂ�������Ċ撣���Ă��炢�����B

�����̃����|�C���g�`�P���ő����ԃV���[�Y�A�u�x��S�����P�Q�R�n�v

���N�W���̉w�ٕG�I�тł����グ���A

�����ƐÉ��̊Ԃ��ݗ����o�R�Ō���ł�����}�u���C�v�������A

����̒ʂ�A���N�̏t�̃_�C�������ł̔p�~�����܂����B

���ɂƂ��Ă͎v������̂����Ԃł͂��邪�A

���i�����Ȃ��ڗ����Ă����̂������ł������B

�c�O�ł͂��邪�u���C�v���ɗh����̂��Ō�Ǝv���A

����́A�����w7:18���́u���C�P���v�ŗ������B

�x�m�܂ł̂Q���Ԏ��ɕʂ̔O�Ŗ��߂�B

���Â��o�Ďb���s���ƁA�i�s�����E��̕��������̌�������

�x�m�R������̂������Ă����B

�t�悾���ɉ��݂����O���ꂽ���A�v�����������������B

�R�̐���𑖂��Ă���V�����ł́A�Ȃ��Ȃ����킦�Ȃ��i�F���B

������9:10�B�荏�ʂ�x�m�w�T�ԃz�[���֊��荞�ށB

���ő�̂��q����͉ݕ��H�d�����݁u�x��S���v

���āA����̂P���ő����ԃV���[�Y�͂Q�{���āB

�܂��́A�x�m�����w�߂��āA�g���w�������B

����݂̏Ó�d�Ԃ��A�R���̃_�C�������ň��ށB

�É��������X�e�����X�̓d�Ԃ����S�ƂȂ�A

���Ȃ����܂ł̂悤�ȃ{�b�N�X�V�[�g�ł͂Ȃ��A

��s���̒ʋΓd�Ԃ̂悤�Ȃ��̂ƂȂ��āA

�Â��悫�D�ԗ��h����͔����K�����B

�w�ٍD���ɂ́A�ٓ���H�ׂɂ����Ȃ�̂͊ԈႢ�Ȃ����A

�܂��ɖ��f��������Ȃ����x�ɋĂ���A

�����O�V�[�g�i���֎q�j�̓d�Ԃł��H�ׂĂ��܂�����!?

�����K�ꂽ���́A�g���w���Ŋ��́u������V�v��

�N�Ɉ�x�̑�Ղ��s���Ă���卬�G�ł������B

���̍Ղ́A���{�O��u����s�v�̈�ɐ������Ă���A

�����ɂ́u����܁v��I�X����������A�˂�B

���N�A�Q�����{���牺�{�ɂ����čs����̂ŁA

�@�����Ύf���Ă݂����B

�i����R���@���c�g���w���狌���C�������Õ��ʂ�15��)

���悢��A����̖ړ��āu�x��S���v�ł���B

���C���{���g���Ɗx��]���i�����Ȃ̂��j�̊�

�X�D�Q�L�������ԕx�m�}�s�O���[�v�̃��[�J�����S���B

�͓̂��}�́g�K�G���h�������Ă������A

���͋�����̓����ő����Ă�����Ԃ��P���ɉ������āA

�����}���^�]�A�قڂR�O���Ԋu�ʼn^�s����Ă���B

�S������Ă��R�O���Ƃ�����Ȃ��~�j�H���B

���ꂪ�ӊO�ƕ���̂���H���Ȃ̂ł���B

�g���w�̕Ћ����琼�������ďo�������P���̓d�Ԃ́A

�c�q�̉Y�`�����Ɍ��Ȃ���Ԃ��Ȃ��傫���E����B

�k�������Đi�H�����Ɛ^���ʂɕx�m���]�߂�B

���ē��Y�O�Ə̂��Ă������u�W���g�R�O�v�w�܂ł̋�Ԃ́A

�x�m�R�Ɍ������āA�P���̓d�Ԃ��^���������ށB

������ґ�Ȍi�F�́A���̓S���ł͖��킦�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�r���A��މw�œr�����Ԃ���Ɓu�|��ˁv������B

�S���e�n�ɂ���u������P�`���v���x�m�ɂ��`����Ă���A

�|�敨�ꔭ�˂̒n�ƌ����Ă���B

���������Ɩ�|�т̉��ɂ́u�|��P�v�ƍ��܂ꂽ��

�Ђ�����Ǝc���Ă���ق��A���ӂɂ͂�����P�̕����

�f�i�Ƃ�����n�����c���Ă���Ƃ����B

���Ȃ݂ɁA���͖S���U��h���t�^�[�Y�̂�����Ⓑ��A

�a�J���āA�t����̂P�T�N���߂������̂����̊x�S�����B

���͋��g���h�̋g�����X�X�Ɂu�����H�v���o���Ă��邻�����B

�r�����Ԃ�����މw�́A�ݕ��A�������邽�ߗL�l�w�B

���͂��̊x��S���A�����ɐ����H�ꂪ���邽�߁A

�ݕ��A���Ő��藧���Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

���̒��ɂ����č��ǂ��A�����ՂƂ����Ύ��������@��

�����̂����ʂƎv������A�x��S���ł͑����Ŕ����̂����ʁB

�������A���Ȃ��u�d���v������I�Ɏg���Ă���̂��B

�g���w�̘A�������ł͂i�q���u�����R������v�s�����Ղ��̔��B

�V�����Ⓦ���s�S���A�d���ŏ��������Ƃ��\���B

�I�_�E�x��]���͓��C���V�����̃K�[�h�������������ɂ���B

�z�[������́A�V�����̍��˂Ɠ������`�������x�m�R��������B

�����Q�V�O�L���ŋ삯������u�̂��݁v����

�P���̃����}����Ԃ̑Δ䂪���Ƃ������Ȃ��B

���Ȃ݂ɁA�悭�����\��|�X�^�[�̕\��������

�V�����̎B�e���������̉w�̋߂��ɂ��邻�����B

����̏������ɏd���̂��A�y�E�x���ɔ̔������

�u�S���P���t���[��Ԍ��v�i�S�O�O�~�j�B

�Г��S�������ʂ������łR�T�O�~������̂ŁA

���~�莩�R�łS�O�O�~�͔j�i�̒l�i���B

��{�I�ɂ͗L�l�w�i�g���E�g���{���E��ށj�̑����Ŕ̔��B

�t���[��Ԍ����u�d���v�Ƃ����̂͒������B

�䎆���ʔ��肳��Ă���̂ŁA�L�O�ɕۑ����Ă��������B

�����͍x�O�^�X�܂����ȂǏ��X�ɓs�s�����i��ł���̂ɑ��A

�܂�Ŏ����~�܂������̂悤�ȁu�x��S���v�B

�����A���́u�x��S���v���߂����č��A�����[������������B

���X�A�x�m�s�́A���C���̋��g���h�𒆐S�ɏo�����u�g���s�v��

���u�x�m�s�v�Ȃǂ��������ďo�����X�B

�s�X�n�������ɕ��U���Ă����A�g����������ݗ����̕x�m�w�A

�x��S��������g���w�A�V�����͐V�x�m�w�ƁA

���A�b��̃R���p�N�g�V�e�B�̑ɂ��s���悤�ȊX�Ȃ̂��B

���̕��U���Ă���s�X�n���A���Ƃ����ѕt���悤�ƁA

�i�q�k�C�����J�������A�S���Ɠ��H�̗����𑖂邱�Ƃ��ł���

�u�c�l�u�i�f���A������[�h��r�[�O���j�v�̓�������������n�߁A

���N���獡�N�ɂ����āA�{�B�ł͏��߂ĂƂȂ鎎�����s��ꂽ�B

�i���[���h�r�W�l�X�T�e���C�g�Ȃǂł����グ��ꂽ�j

���������A���̊x��S���𑖂邱�Ƃ��v�悳��Ă���A

�W�J����ł́A�S���I�Ȓ��ڂ𗁂т邱�Ƃ͕K���B

�ʂ����ă��[�J�����������̐�D�ƂȂ�̂��ǂ����H

���̐V�����`�������W�A�������ڂ��Ă��������Ǝv���B

�܁A���͂Ƃɂ����q�̓I�ȁu�x��S���v�B

�d���̂����Ղ�Ў�ɁA�x�m�R�߂Ȃ���A

�P���Ґ��̓d�ԂŁA��蓹���y����ł݂Ă͂ǂ����낤���B

�����̊x��S���ɉ����ď��Éw�`�g�������w(�o�X�^�[�~�i��)�ԂɁA

�@�x�m�}�o�X�̏��P�O�n���u�������v���قږ����P�{�^�s����Ă���B

�@����Ⴂ�̌������P�Ԑ��̋������H��傫�ȃo�X������l�q��

�@�܂��ɏ��a���̂��́B�x��S���Ƒg�ݍ��킹�Ă݂�̂��ʔ����B

���x�m�R�[���삯������|�j�[�E�g�����P�Q�R�n

���x�́A�x�m�w����i�q�g�����ɏ�ԁB

�g�����́A�������Z����A�ʊw�Ɏg���Ă����H���ł���A

�������Ƃ̐^�����삯�����Ă���A�ł�����݂̂���H�����B

�x�m�w����Q�w�ځA���̍��Z�̍Ŋ�w�E�G�x�i���Ăڂ�j����

�߂��̏����i���邢����j�̓y��֗��Ă݂��B

���̐g�����ɂ��P�Q�R�n�Ƃ����P���̓d�Ԃ����݂���B

���S�����̏��a�U�Q�N�ɓ�������A

�����́u�x�m�|�j�[�v�Ƃ������̂Ő��ʂɕx�m�R�̊G���`����Ă����B

�v���Ώ��w���̍��A���̐V�����d�Ԃ�����Ƃ����̂ŁA

�x�m�{�w�ōs��ꂽ�W����֍s�����L�����S���Ă����B

�Ԓ[���ɑ�R�t����ꂽ�v���[�g�̐����A

���̓d�Ԃ̏o���̕��G�����ؖ�����B

�ł��Â����̂�T���Ɓu�ߋE���p�E���a�R�V�N�v�Ƃ���B

���͂��̓d�ԁA���Ă͒������Ȃǎ�s���̒ʋΓd�Ԃ������B

���̌�A���a�T�V�N�ɔѓc���̉ו��p�d�ԂƂ���

�P���ő��邱�Ƃ��ł���悤�ɉ��������B

�������Ԃ��Ȃ��A���S�������̈�ʼnו��A�����p�~�B

���ʂ͂����Ŕp�ԂƂȂ��Ă��܂����̂����A

�V�Ԃ����]�T�������������S�B

�P���ő����������A���̎��q�̎�����L�����ƂƂȂ����B

�Ăї��q�p�ɉ������A�g�����̑������q�Ƃ��čēo�B

�����o�������̂́A���傤�ǂ��̍��ł���B

���̌�A�����ɓ����āA��[�����t���������A

�����}���^�]�Ή��̉������A��ԉ^�]�̓d�Ԃ𒆐S��

�����܂ʼn^�s����Ă����B

�������A�ŏ��̃f�r���[����S�T�N�o�������̏t�A

���Ɉ��ނ����肵���B

���݂́A�x�m�`�Ő�Ԃ��Ō�̕���Ƃ������Ƃ���ł���B

�r���A�x�m�{�ʼn��Ԃ�����B

�x�m�{�Ƃ����A�ŋ߂́u�x�m�{�₫���v���L�������A

���́u�₫���v�̖˂���ނ̂́A�x�m�R�̗N���ł���B

�S���́u��Ԑ_�Ёv�̒��S�A�x�m�R�{�{��ԑ�Ђł�

�N�������\�ł��鏊������B

�u�x�m�{�₫���v�𖡂������́A

���Q������ĕx�m�R�̌b�݂𖡂킦�A���͓�����Ȃ��B

�����������ɔ���Ă����g�����̓d�Ԃ��A

�x�m�{�ȉ��ł͒P���ƂȂ�A�Ԃ��Ȃ����z���̋�Ԃɓ���B

�P���̓d�Ԃ��A���̋�Ԃ̓K�N���ƃX�s�[�h�������āA

���[�^�[�̉��̊��ɂ̓X�s�[�h���オ��Ȃ��B

�}����������Ȃ���o���Ă����������B

���̋�Ԃ́A�V�C���悯�����ɕx�m�̐�i��������B

�x�m���b�{���ʂ�������ԂȂ�o���ƂȂ�̂ŁA

���ʓI�ɂ�����葖�邱�ƂƂȂ��āA�ό��q�ɂ͗L�����B

��͕x�m�{�s�X�̖�i���������B

����ɂT���قǏ��ƁA�x�m�R�̌�����w�E���v�ۂɓ����B

�d�ԓ����猩�����́A�N������ȏ��ŏ�~����낤��

�v�������Ȃ閳�l�w�����A���͒ʋE�ʊw�q���d�Ԃ�҂B

�����g���P�T�N�قǑO�́A���̉w���獂�Z�ɒʂ��Ă����B

���A�U��Ԃ�A�����ґ�Ȓʊw�������Ƃ��v���Ă���B

����̃_�C�������ŁA�g��������́A

���a56�N���犈�Ă���3���Ґ��́u115�n�d�ԁv�����ށB

����܂ł̋��^���d�ɑ����ēo�ꂵ�����́A

���C�����b�h�F�̎ԑ̂ɔ����т���ۓI�ȓd�Ԃ������B

�i�q�Ɉڍs��A�R�[�|���[�g�J���[�̏Ó�F�ɕύX���ꂽ���A

���ɂƂ��ẮA123�n�Ƌ��ɁA�悭��������q�c�B

�ꖕ�̎₵�������邪�A������܂�����̈ڂ�ς��Ȃ̂��B

�܂��́A���̂��̓��܂ŁA�����ɁA���S�ɁA

����𑱂��Ă��炢�������̂ł���B

Copyright(C) 2007 Mochizuki,All Reserved.