2007年1月

2007年1月25日(木曜) 川内編

九州シリーズ第7弾は、出水からちょっと下って川内(せんだい)。

ここにも、なかなか秀逸な駅弁がある。

九州新幹線「つばめ」も1往復を除き、全て停車する川内。

在来線が経営分離された際も、川内〜鹿児島中央間は、

「JR鹿児島本線」のまま残された。

それだけ川内〜鹿児島間は人の流れがあるということなのだろう。

鹿児島中央からは、在来線経由で45分ほど。

新幹線「つばめ」なら10分あまりで到着。

博多からでも2時間だ。

川内の駅弁は「弁当の西原」が作っている。

普通は、改札を出て左の「待合室」と一緒になった

KIOSKのレジにおいてある。

そこに無ければ、西口へ出てすぐの信号を渡った所にある、

調製所で購入するのがいい。

KIOSKには、朝7時半には入荷しているとのことだが、

昼過ぎは品薄になるとのこと。

午後に入荷することもあるが、調製所まで出向いたほうが早いかも。

(営業時間:朝7時〜夜7時)

なお、去年4月に鹿児島中央駅弁の「わたなべ」が廃業したため、

川内駅弁のほとんどは、鹿児島中央駅でも購入可能。

現在、川内の看板駅弁は「特上うなぎ弁当」(1300円)。

掛紙には「薩摩川内産の特上うなぎを丁寧に焼き上げ、

清水手洗い米を使って心をこめて仕上げた最高の味!」と

書かれている。

口に含み骨が刺さったことで、ある意味納得。

フワッと焼き上げた感じや、強すぎないタレもありでしょう。

「駅弁に1300円も?」と思った方なら、

「さつま味弁」をチョイスしてほしい。

500円で鹿児島の味覚が、ほとんど詰まってる。

無駄なく、無理なく食べられて、しかも美味しくヘルシー!

ちりめん・山椒・三つ葉の入ったご飯が食をそそる。

よくここまで秀逸な駅弁に仕上げたものだ。

“ワンコインの玉手箱”。

東シナ海を眺めながら食べてたら、こんなフレーズが浮かんできた。

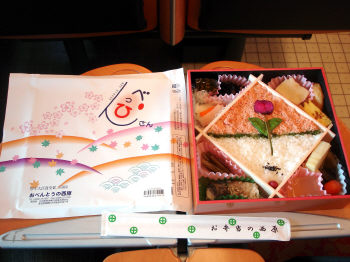

「べっぴんさん」(820円)は、名前の通り、女性的な盛り合わせ。

低カロリーで“べっぴんさんになるための弁当”との触れ込みだが、

結構、ボリュームあり。

弁当、鮭フレーク、白いご飯となると、母親の弁当を想起するのは私だけか。

そういう意味でも“女性的”であることに違いない。

駅弁大会では、どうしても地味な存在に見えてしまうが、

普通の駅弁の味がしっかりしている駅弁屋さんなら安心だ。

「栗めし」(920円)は、掛紙でノックアウトされてしまった。

国鉄時代、70年代後半まんまの「いい日旅立ち」のロゴ!

こういう「時が止まった感」たっぷりの掛け紙はなかなかない。

駅弁の掛紙には、その時代のJR(国鉄)のキャッチフレーズが、

入っていることが多い。

時代を追って整理すると、微妙に変化していることが多々あり、

郷愁に浸ってしまうこともしばしば…。

ず〜っと、このままでやってほしいものだ。

そうそう「栗めし」とはいっても、土地柄からか、

海の幸がちょこっと入ってるのが心地いい。

海と山の幸の融合。

これが川内駅弁のキーワードと言ってもいいだろう。

■旅のワンポイント〜九州シリーズ⑦サプライズな川内!

鹿児島というと、桜島や指宿、霧島がクローズアップされて、

県の北部はあまり紹介されることがないが、

そんな所にこそ、魅力的な場所と驚きがある。

●こんな温泉がまだあった!川内高城温泉

鄙びた温泉地の中でも、五本の指に入ることは間違いない。

「川内高城(せんだい・たき)温泉」。

川内駅から南国交通の路線バスで30分ほどの所にある。

昔からの車一台分の道幅の所に、密集して建つ旅館や商店。

こんな温泉がまだあったか!

日本で暮らす人間には、本来、この位の道幅が遠すぎず、

ご近所の息遣いも聞こえていいんじゃないか?

全国を歩いていて、ふとそんなことを思ったりする。

中でも、ひと際風情たっぷりな「共同湯」(200円)。

どこから入るのか判らない、土産物屋と一緒になった共同浴場。

ご主人が、表に出てきて案内してくれた。

「わざわざ東京から…、よく来たねぇ」

半ば呆れられた感もあるが、言われて嬉しい言葉である。

「こりゃあいい!」

誰も入っていなかったタイルの風呂を見て、思わず叫んだ。

鄙びた温泉に鄙びた風呂、掛け流しのアルカリの湯に漂う硫黄臭!

古びてはいるものの清潔に掃除された脱衣場。

完璧である。ディスイズ「温泉」、ディスイズ「共同浴場」である。

あの西郷さんも愛したという「高城温泉」の湯。

日本名湯百選にも選ばれた湯を平日の真っ昼間に独占状態。

贅沢だ、贅沢すぎる。

帰りのバスまでの1時間。

湯端でうだうだ、温泉街をぶらぶら。

次は絶対、「泊まり」で来る。

そして、この風情を満喫することにしよう!

●冬に最高!阿久根温泉のすごい塩!

川内から3セク化された「肥薩おれんじ鉄道」に乗車する。

30分ほどで阿久根(あくね)に到着。

阿久根は、九州新幹線から外れた最も大きな街かもしれない。

かつては、博多からの「つばめ」も停車した駅だが、

今はワンマンのディーゼルカーが1時間に1本やってくるだけ。

駅前では一匹の野良猫が、人恋しそうに日向ぼっこしていた。

多分にもれず、商店街は静かなものになってしまっているが、

その中でも一カ所、盛況な場所がある。

街の中心辺り、国道3号線から少し入った所にある

老舗の旅館・栄屋が経営する「ぼんたん湯」(330円)。

阿久根の市街地には、明治45年に掘削された

温泉が湧いているのだ。

しかも、名産の「ぼんたん」が収穫期を迎える冬場は、

湯船に浮かべられて柑橘系の爽やかな香りを漂わせているという…。

しょっぱい! さすが「強塩泉」と名乗るお湯だ。

東京近郊では熱海が塩の温泉として知られているが、

もう、熱海の比じゃない!

画像の反対には岩風呂、露天風呂があり(多くの入浴客がいて)、

豪快にお湯がオーバーフローされている。

訊けば、この浴場の直下が源泉とのこと。

これだけ塩が強いと温まり方も半端じゃない。

真冬には最高の温泉である。

観光で来て、阿久根で宿泊するなら「グランビューあくね」が

おススメとなろう。(駅からタクシーで5分)

かつては市営の国民宿舎だったが、民間の経営になって改装され、

安価な価格で、見事な眺望が楽しめるようになった。

浴槽は一部を除いて、循環・塩素殺菌されているようだが、

強烈な塩分はそのまま。

共同浴場的な性格も持ち、たくさんの日帰り客がいるから、

仕方ないのかもしれないが、ここは眺望を楽しむ風呂と割り切ろう。

それにしても、露天風呂は見事である。

ベストタイムは、晴れた日の夕暮れ時。

赤く染まる東シナ海に目をやりながら、塩の湯で温まる。

日没少し前に上がって、火照った体を覚ましながら、

広い庭から日没の瞬間を眺めれば、最高の旅の思い出になりそうだ。

●こんな名前ってアリ!? 川内の“ちん”名物

川内駅の土産物店で、我が目を疑った。

「ちんこだんご」???

そう、紛れも無く「ちんこだんご」!

「ちんこだんご」が、ちゃんと「陳列」されているのだ。

しょうゆ味の渋い団子なのだが、何ゆえに「ちんこだんご」なのか?

さっそく、観光案内所へ向かい「ちんこだんご」の真相を確かめる。

駅から徒歩で10分ほどの、民宿と兼業の「知識製粉」さんを

紹介されて、ご主人に伺ってみた。

正式には、新しい米の粉を使って作るため、

「しんこ(新粉)だんご」という名前なんだとか。

ただ、川内の辺りでは「し」を「ち」と訛る傾向があり、

「ちんこだんご」と呼ばれるのだそうだ。

(知識製粉では「しんこだんご」で販売)

ちなみに「ちんこだんご」は、アツいうちがグッド。

時間が経つほど“フニャっと”ならずに「固く」なる。

そんな時は、レンジで“チン”して食べるのがいいとか。

市街地では、焼きたてを売ってる店の前で「ちんこだんご」を

パクついてる若い女性の姿も見かけた。

何はともあれ、川内へ行ったら「ちんこだんご」!

一度「ちんこだんご」をご賞味あれ!

●意外といい!「肥薩おれんじ鉄道」

九州新幹線の開業に伴って、鹿児島本線の八代〜川内間は、

第3セクターの「肥薩おれんじ鉄道」に分離された。

全線電化されているが、使用されるのはディーゼルカー。

つまり、電車を維持していくお金が無いほど厳しい経営なのだ。

でも、この路線、素晴らしく眺望が美しい!

のんびり旅を楽しむには最高の路線である。

八代から入ると、昔ながらの温泉街がある日奈久温泉を過ぎると

まもなく、進行方向右手に「不知火海」が広がってくる。

青い海の向こうには、天草の島々。

第3セクターになったお陰で、ワンマン運転となり、

乗客でも先頭からのパノラマが楽しめるようになった。

ここまで、波打ち際の眺望を楽しめる路線はなかなかない。

一方、川内近くでは「東シナ海」の眺望が楽しめる。

中でも、薩摩川内市の西方海岸は、美しい海岸として知られ

ワンマン運転の車内にも、テープで案内放送が流れる。

“スローライフ”にはピッタリな「肥薩おれんじ鉄道」ののんびり旅。

便利なきっぷもあるので、活用したいところだ。

◆「つばめおれんじぐるりんきっぷ」

http://www.jrkyushu.co.jp/tabi/gururin/index.jsp

◆「1日フリー乗車券」(肥薩おれんじ鉄道)

http://www.hs-orange.com/waribiki/waribiki02.html

2007年1月15日(月曜) 出水編

この「駅弁膝栗毛」も早いもので五年目。

でも、まだまだ五年目というのが正直なところ。

駅弁というのも、何だかんだと奥が深いものだから、

十年・二十年やってナンボのものだろう。

今年も「駅弁膝栗毛」は現地主義。

そして変わらず、旅にこだわってやっていきたいと思う。

新年一回目は、去年からの繰越し「九州シリーズ」第六弾。

九州新幹線・出水駅の駅弁をご紹介。

2004年3月に新八代〜鹿児島中央間で

暫定開業した九州新幹線。

途中、新水俣・出水・川内の3駅が設けられ、

出水は、ちょうど真ん中の駅に当たる。

従来の鹿児島本線のうち、八代〜川内間は

第3セクターの「肥薩おれんじ鉄道」に移管。

出水でも接続している。

出水駅の駅弁は、新幹線の改札を出て正面の

観光センター「飛来里(ひらり)」の、

通路にある台に陳列され販売されている。

出水はツルの越冬地だからなんだろうが、。

最近、この暴走族的ネーミングの箱モノは全国に蔓延。

訪れるたびに、げんなりさせられる。

(もちろん、素朴な感じの販売員の方に罪はないのだが)

その中にあって、出水の駅弁を販売する「松栄軒」は元気だ。

昭和四年創業というから、今年でまる78年。

新幹線の開業以降、意欲的に新作を送り出している。

工場は何と、新幹線の駅とは反対側、

昔からの出水駅(今は肥薩おれんじ鉄道)にある。

なお、販売時間は朝9時〜午後6時まで。

品揃えは悪くないが多くの駅と同様、昼過ぎ以降は品薄になるので、

どうしても買いたい場合は、予約が無難。

「飛来里」に電話しておくのが現実的かも。(0996-62-2354)

今や、出水の名物駅弁と言ってもいいのが、

「かごんま黒ぶた弁当」(1050円)。

ご飯の上に敷き詰められた出荷証明書付の「かごしま黒豚」に満足。

「味噌味の黒豚」と「麦粟めし」という組み合わせも珍しい。

さつま揚げ・つぼ漬けも入って、鹿児島の北の玄関に相応しい駅弁だ。

おなじみ、京王の駅弁大会にも出品されているので、

一度、ご賞味あれ。

去年10月に新発売となったのが「極・黒豚めし」(1050円)。

「かごんま…」との違いは「しょうゆ味」であるということ。

肉の味付けについては、好みによって分かれると思うが、、

個人的には、こちらの「しょうゆ味」の方が好きだ。

駅弁を作品として楽しむなら「かごんま…」。

純粋に肉を楽しみたければ、「極…」をおススメしたい。

出水伝統の駅弁といえば「えびめし」(800円)である。

もう、とにかく「海老」尽くし!

去年、某ファーストフードで「えびフィレオ」なるモノが

話題になったが、私、エビと聞いて正直そそられるものはない。

今回も「えびめし」と聞いて、正直、取材でなければ食べないと、

頑なに思いながらフタを開けたのであるが、口にして180度変わった。

不知火海で獲れたという赤えびを使って炊いたご飯が美味い!

ご飯を頬張った時に、口の中でプリッとはじける小エビが、

この駅弁のキモ! 一気にファンになった。

この「プリッ!」のお陰で、ロングセラーになっているんじゃないか?

公式ホームページには、脇の食材も自慢と書かれているが、

その言葉に誤りはない。

鮎駅弁といえば、新八代がブランド化に成功した感があるが、

出水でも「鮎物語」(900円)という駅弁が売られている。

6月の鮎の解禁日に、一網打尽に鮎を捕る漁法は、

全国でもこの地域だけなんだそうだ。

笹の籠は小物入れにも使えて、重宝するかも。

出水には各停タイプの「つばめ」が、1時間に1本、

停車するだけだが、駅弁はかなり秀逸。

構内には食堂もあるが、地域の名産を使ったものは販売なし。

出水駅で地域の名産を食べたい場合は、駅弁がおススメ。

(観光案内所内に、駅弁を食べられるフリースペースあり)

今年から半年限定で九州新幹線も使える「九州特急フリーきっぷ」も

販売されているので、途中下車もしやすくなった。

この他、ツル観光用のきっぷも出ているので、

旅のついでに、出水に立ち寄ってみてはどうだろうか?

◆「九州特急フリーきっぷ」

http://www.jrkyushu.co.jp/tabi/ticket/free_limited_express.jsp

◆「つばめ・おれんじ出水ツルきっぷ」

http://www.jrkyushu.co.jp/tabi/izumi/index.jsp

(ご注意:これらのきっぷは、九州内のみの発売)

■旅のワンポイント〜九州シリーズ⑥「世界一のツルと鹿児島一の名湯」

出水といえば、ツルの街だ。

毎年、冬になると、シベリアから

1万羽を超えるツルが出水平野にやってくる。

出水のツルのメインは、ナベヅルとマナヅル。

ナベヅルに至っては、全世界の5羽に4羽が出水で

冬を越すというから驚きである。

ツルを見たい場合は、市街地郊外の干拓地にある「ツル観察センター」へ。

駅からツルのいる場所まで、歩いていくのは無理。

道のりにして10キロほど離れた場所なので、

毎年12月〜2月の間は、出水駅西口から1時間間隔で

運行されている「ツル観光周遊バス」が便利。

運転手から購入する1000円の1日乗車券は

ちょっと高いと思うが、まあタクシーに乗るよりは安い。

30分ほど揺られて「ツル観察センター」に到着。

展望所は210円入場料を取るが、これはツルの餌代と解釈しよう。

ご覧あれ、コレが噂に聞く「万羽ヅル」!

ひしめき合って、餌をついばんでいるではないか。

元々は、越冬にやってきて、落穂をついばんでいるツルに、

この近所の民宿の方が、餌付けをしたのが最初なんだそうだ。

それがツルのネットワークの中でも好評だったのか、

次第に膨れ上がり、今のような「万羽ヅル」になったという。

元来、ツルは人間を怖れる生き物。

それでも、コレだけのツルがやってくるということは、

ツルと出水の人間の間に、確固たる信頼関係が築かれていると

いうことなのかもしれない。

ツルは家族単位で行動するという。

三羽、一緒に飛んでいたら、父親・母親に一人っ子。

四羽なら、両親に二人の子供なんだとか。

先に飛ぶのは両親で、その後ろを子供がついていく。

「渡り」も家族単位で行われ、2月も下旬に入れば、

出水平野の上空で旋回して、いいジェット気流が見つかれば、

北帰行を開始するのだそうだ。

何かと家族の問題が問われている現代、

自然のツルを前に、「絆」の大切さを改めて感じさせられた。

ツルを被写体として考えた場合、これほど美しいものもない。

当然ながら、一眼レフカメラや三脚を持参して、

シャッターチャンスを狙っている方も多い。

この出水平野の干拓地は、西地区と東地区に分かれており、

「観察センター」があるのが西地区。

ただ、とてもツルの数が多いので焦点を絞りにくいのも事実。

その点、あまり数が多くない、東地区の方が撮影にはいいそうだ。

もちろん、立入禁止区域には立ち入らない、ツルを驚かさない、

撮影マナーといった、至極当然のことは守りたいもの。

長年にわたって築いてきたツルと人間との信頼関係を考えたい。

「万羽ツル」の観察は、午前中がおススメである。

というのも、餌が撒かれるのは、朝だからである。

出来ることなら前のりして出水に入るか、

朝、ツルを見た後に、出水で一泊はしたいものだ。

実はこの出水に、鹿児島一と名高い名湯がある。

夏、霧島の湯之谷山荘の風呂に入っていた時に、

地元の方が「ぜひ行け!」とおっしゃってくれたお湯だ。

そのお湯とは、湯川内(ゆがわち)温泉「かじか荘」。

出水市内の山間にある一軒宿だ。

駅からはタクシーで2000円弱と、そんなに遠くはない。

見よ、この透き通ったお湯を!

37〜9度なので「お湯」と呼ぶにはちとぬるいが

浴槽に敷き詰められた砂利の間から、

お湯がコンコンと湧き出しているのだ。

時折、足の裏がくすぐったく感じる。

まもなく気泡が、背中を撫でるように上がっていく。

これぞ、足元湧出の証。

お湯好きにはたまらない、最高のお湯だ!

浴室は「上湯」「下湯」の2ヶ所あって、別棟になっている。

もちろん、共に足元湧出。

上湯は20分で、やや浴槽の大きい下湯でも40分で、

完全にお湯が入れ替わるとのこと。

つまり、常に新鮮なお湯で満たされていると言ってもいいのだ。

体中に付く気泡、ほのかに香る硫黄、じわりと額にかく汗。

柔らかいお湯に体が包まれる感じだ。

地元のタクシーの運転手さん曰く、物心ついたときから、

建物は変わっていないという。

小さな頃は学校の遠足や家族で、路線バスに乗って

よく湯川内温泉を訪れたという。

温泉までの道は、すれ違いも出来ないような狭い道。

この道を大きなバスが走っていたことすら驚きだが、

さらに驚いたのは、その当時親は温泉で、

子供は温泉プールで遊んだのだとか。

温泉だから、冬でも泳げたという。

思えば、上湯と下湯の間に、コンクリの遺構があった。

そうか!アレはプールの跡だったわけか!

昭和30年代から40年代には、出水における

船橋ヘルスセンターや常磐ハワイアンセンターのような役割を

この「湯川内温泉」が担っていたのかもしれない。

世界一のツルと、鹿児島一の名湯。

出水へ一度は行くべし!

Copyright(C) 2007 Mochizuki,All Reserved.