2006年10月

2006年10月31日(火曜) 嘉例川編

八代~人吉~吉松と回ってきた肥薩線の旅も終盤。

今回は、特急「はやとの風」に揺られながら、

吉松~隼人間をのんびり進む。

駅弁は、JR肥薩線・嘉例川駅をご紹介。

嘉例川は鹿児島空港の最寄駅だが、空港まで歩くと1時間以上。

列車は2時間に1本程度、バスも1日数本。

空港アクセスとは全く無縁で、しかも無人駅である。

つい2年ほど前までは、何の変哲もない小さな集落の無人駅だった。

しかし、九州新幹線の開業を機に、観光路線の目玉として

明治36年の開業以来、100年に渡って使われてきた

「木造駅舎」の存在がクローズアップされ、一躍有名に。

今では、駅舎を訪ねて来る人も多くなり、駅弁も出来てしまった。

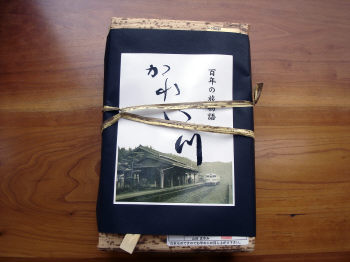

その駅弁というのが「百年の旅物語 かれい川」(1050円)。

竹と笹で作られた籠に、地元産の食材がたっぷりと並ぶ。

真ん中にデーンと鎮座するのは「ガネ」。

「ガネ」とは、サツマイモ、人参・カボチャなどを使った

薩摩風のかき揚げだそうで、祝い事などで出されるという。

あっさりした椎茸と竹の子のご飯も印象的だが、味は実力派。

この駅弁は「森の弁当屋 やまだや」なる業者が作っているが、

嘉例川には売店もないし、駅自体も無人駅だ。

では、どうやって駅弁を購入したらいいのか。

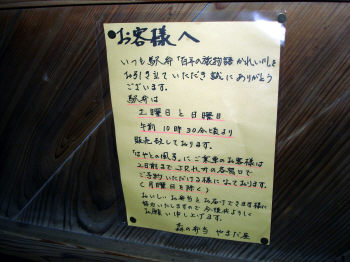

駅にはこんな張り紙がしてある。

嘉例川駅での販売は「土曜日と日曜日の朝10時半」ごろ。

(特急「はやとの風2号」の到着後)

その時間帯以外は、JR九州の「みどりの窓口」などで、

2日前までに予約すれば「はやとの風」の車内販売から購入可能。

私は、この事前予約で購入したのであるが、

窓口で「嘉例川の駅弁を…」というと、

“横長のきっぷ”のような引換券を発行してくれる。

その引換券を「はやとの風」の車内販売のお姉さんに渡すと、

弁当を持ってきてくれるという仕組みだ。

素朴な味わいが素晴らしいので、ぜひ予約をしていただきたい。

なお、月曜日は休みとのこと。注意されたし。

■旅のワンポイント~九州シリーズ③「木造駅舎と温泉の旅」

100年という時間は、間違いなく長い。

殆どの人間は、体験すらできない。

日常的に使用する建物でも、50年も経てば建て替えの対象だ。

しかし、この肥薩線・吉松~隼人間には、

開業以来のままの姿で使われている木造駅舎が2つもある。

観光列車も運行され、100年の歴史を肌身で感じることができる。

真っ黒に塗られ独特の姿を見せる、特急「はやとの風」。

でもこの車両、見た目は普通列車と大して変わらない。

実際、以前は普通列車として使用されていたという。

特急(急行)列車用の車両が古くなってきて、

普通列車に転用されるケースは、ままにあるが、

普通列車用の車両が、特急列車に転用されたのは珍しい。

床にはフローリングが施され、座席もリクライニング。

すっかり、雰囲気は特急列車になったが、窓は今まで通り開く。

しかも、車掌の居ない「ワンマン列車」。

「特急」と名乗るには、少々背伸びし過ぎの感もあるが、

美しい女性アテンダントによる車内販売もある上、

特急に自由に乗れるフリ-乗車券もあるので、ま、良しとしよう。

女性アテンダントは、実質的に車掌の業務も兼務している。

車両の中央部には、展望できるカウンターのような席もある。

沿線案内はもちろん、これまでの乗客が書き遺したノートなどもあった。

木目調の内装とあいまって、実に和んだ雰囲気にさせてくれる。

ぼんやり車窓を眺めていると、例のアテンダントのお姉さんが、

乗車記念スタンプと、新幹線「つばめ」のロゴが入った

キャンディを配ってきた。

合理化のために、車内販売すらないローカル特急が多い中、

車掌を廃止して、車内販売員を活かしてサービスを高めたJR九州、

なかなかやるじゃない。

この女性アテンダント、相当な働き者だ。

無人駅から乗ってきた客に乗車券を発券したり、

戸締めの安全確認を手伝ったり、乗客に観光案内をしたり、

写真撮影のカメラマンになったり、車内販売のカートを押したり、

1時間半、ほとんど休みがない。

首都圏の普通列車にもグリーンアテンダントが乗務しているが、

間違いなく、九州のアテンダントの方が働き者だ。

あと、九州には美女が多いというのが通説だが、

かなりの確率で、九州のアテンダントの方が可愛い。

吉松を出て15分ほどで、大隅横川(おおすみ・よこがわ)に停車。

ここも開業以来の木造駅舎が残る駅だ。

駅弁を紹介した嘉例川ばかり、スポットライトを浴びている感があるが、

この大隅横川、停車時間は短いが、ぜひ見ておきたい所がある。

ホームにある駅舎の木製支柱を鋭く貫いた穴。

「機銃掃射の跡」とある。

そう、今も生々しく遺る「戦争の傷跡」なのだ。

鹿児島には様々な日本軍の施設が存在していたことも大きいのだろう。

大隅横川駅もアメリカ軍の攻撃を受け、被災したというわけだ。

それでも木造駅舎は、戦争を生き抜いた。

この穴を見るために、降りる価値は十分にある駅だ。

私が乗った吉松14時56分発の「はやとの風4号」は、

途中、霧島温泉駅で上り普通列車と待ち合わせのため、

特急列車であるにもかかわらず7分間も停車する。

皆、ホームに降りて一服したり、写真を撮ったり思い思いの時間。

この霧島温泉、以前は「霧島西口」という駅だったが、

新幹線の開業に合わせて「霧島温泉」と改称された。

駅車内には軽食を取れる店もあって、少しは温泉口らしいが

日豊本線の霧島神宮駅のほうが、アクセスはいい。

1両編成のディーゼルカーが反対ホームにやってくると、

間もなく発車、いよいよ次がこの路線の“目玉”である。

ツルツルに光った木製の改札口が、

100年の重みを感じさせる。

駅舎に漂う、古い木材のにおい。

かつては、熊本と鹿児島を結ぶ大動脈だった駅。

支線に格下げされてからは、注目もされず細々とやって来た。

昭和の終わり頃には、駅員もいなくなった。

でも、使い古されてもなお、

ピカピカに磨き上げられた柱にベンチ。

「100年生きながらえてきたんだから、

日の目を見たっていいんじゃないか?」

明治生まれの木造駅舎は、そんな言葉を語りかけてくるように思う。

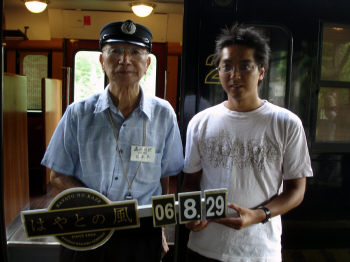

JR九州には「名誉駅長」という制度がある。

地域の名士が、駅員に代わってボランティア的に

地元の駅を管理していく仕組みだ。

嘉例川駅には、福本平さん(81)という、

元・国鉄マンで議員も経験したという名物「名誉駅長」が健在。

午前中にやってくる「はやとの風」を出迎え、

「乗車記念に」と、女性アテンダントと組んで、

気軽に写真撮影に応じている。

私はこの嘉例川駅で途中下車して「温泉バス」に乗り換える。

このバス、観光協会が嘉例川駅と鹿児島空港、

隼人駅を結んで走らせているもので、

もちろん、温泉利用者でなくとも利用可能。

1日500円で何度も乗車できる。

(宿泊者向けには、もう少しお得な値段になる)

私が向かう先は、この嘉例川駅が最寄りの温泉、

妙見(みょうけん)温泉である。

バスに揺られること15分あまりで妙見温泉。

運転手に希望の宿を言っておけば、

その宿の一番近い場所でバスを止めてくれる。

妙見温泉は、天降川と中津川の合流地点に広がる旅館街。

湯煙と川霧が合わさって、幻想的な雰囲気すら醸し出す。

その中でも合流点の角にあり、風情ある湯小屋と

お湯が評判の「田島本館」で日帰り温泉を味わう。

案内された「ねむの湯」に向かった。

おぉ!ドバドバのかけ流し!

久々に濃厚な成分がこびりついた浴槽に出会った。

この手の温泉にハズレはない。

手前が「傷湯」、奥が「胃腸湯」とのこと。

湯口から注ぎ込まれる湯をちょっと舐めてみると、

しっかりと金属の味、素晴らしい!

目隠しのために設けられた簾の隙間からは、

心地よい川面の風。

火照った体を心地よく冷ます。

こりゃあ、何時間でも粘っていたいもの。

でも、ここの湯の良さは、誰よりも地元の方が知っている。

入れ代わり立ち代り、人影が絶えることは殆どなかった。

次に来た時は、もう一つの神経湯の方も入らなくては!

引き続き「はやとの風」に乗り続けていくと、

隼人から先、竜ヶ水付近では雄大な桜島を眺めることが出来る。

こちらは、改めて紹介することとして、

今回の旅では、隼人から一旦、宮崎方面へ…。

隼人駅に戻ると、国鉄型の特急電車、急行電車、

おまけにディーゼルカーまでそろい踏み。

今どき、なかなか見られる光景ではない。

次回の「駅弁膝栗毛」は、西都城の名駅弁と霧島の名宿!

2006年10月18日(水曜) 人吉編

人吉の酒蔵でいい気分になったのはいいが、

本来の目的、駅弁取材を忘れちゃいけないってことで、

今回はJR肥薩線・人吉駅の駅弁を紹介!

熊本県では、球磨川流域を「球磨地方」と呼ぶようだ。

実際、天気予報でも「球磨地方」という言葉が使われている。

その中心地にして、肥薩線最大の駅が人吉である。

県都・熊本からは、特急「くまがわ」「九州横断特急」で

およそ1時間半。

第3セクターのくま川鉄道が分岐するほか、

かつてあった吉松方面への直通運転も、今はほとんど無いため、

必ずと言っていいほど、乗り換えが発生する。

それゆえ、駅弁の需要もあるというわけだ。

人吉で駅弁を販売しているのは「人吉駅弁やまぐち」。

通常はキオスクでの販売となるが、調整場所では豊富に販売がある。

改札を出て左側すぐなので、時間があれば足を運んでみたい。

営業時間は、7時から19時までである。

この人吉、実はまだ駅弁の「立ち売り」が残っている。

見られるのは「九州横断特急」と「いさぶろう」の発車時のみ。

但し、毎週火曜日は休みとなる。

販売を担当するのは、店長の菖蒲豊實さん(62)。

息子さんは、東京に出てしまい、もう働いてるそうだが、

毎日、大勢の利用客に囲まれてまだまだ現役だ。

列車が着くと物珍しさも手伝って、あっという間に完売。

職人肌の方が多い、立ち売りの人の中にあって、

今も残る担当者の中では、最も気さくな感じ。

話し込んでたら、すぐに発車時刻になってしまった。

人吉名物駅弁といえば「鮎ずし」(890円)。

漫画家の弘兼憲史さんは、以前、番組でご一緒した際、

「鮎ほど日本らしい魚はない」と仰っていたが、

立売りから買う鮎ずしの駅弁なんてのも、実に日本的ではないか。

日本三大急流、球磨川の身の引き締まった鮎…。

バッチリ利いた酢とワサビが、川魚特有の臭みを上手く消している。

ただ、私は川魚嫌いの親の下に育ってしまったので、

正直言うと、今ひとつ、鮎の魅力については理解し難い。

(確かに新八代の「鮎屋…」は、ホントに嫌味なく食べられたが…)

私はそんな好きじゃないけど、好きな方にはたまらない逸品だそうだ。

私が気に入ったのは、この「栗めし」(890円)。

栗が美味い、米が美味い。

訊けば、米は出汁をとって炊いてるとか。

最近、お笑いや映画「フラガール」なんかでも、

“ベタ”な笑いやストーリーというものが人気の感があるが、

この駅弁ほど“ベタ”な駅弁も無いだろう。

栗型容器に栗ご飯、何てことないおかず…、ありがちな栗めし。

でも、なぜか「いいなぁ」と思っちゃう。

たぶん、質がいいからなんだろう。

映画、TV、もちろんラジオなんかでも、手を抜いてないものは、

ありきたりな展開のものでも、やっぱり観ちゃう、聴いちゃう。

野球チームだって、落合中日みたいに人一倍練習したチームが、

しっかり優勝する。

そんなことまで想起させる、ベタな美味さ・人吉の「栗めし」。

上の2つが売切れてしまったら「幕の内弁当」(840円)。

まあ、典型的な田舎幕の内だが、このボリュームで840円は安い!

女の人は食べきれないんじゃないか?

私もヒーヒー言って、全部食べつくした。

まあ、何より列車が2時間に1本程度しか発着しない駅に

美味い駅弁と立ち売りが健在なのが嬉しい限り。

人吉では、駅弁を買うべし、食べるべし!

■旅のワンポイント~「いさぶろう・しんぺい」で行く日本三大車窓!

肥薩線が、かつての鹿児島本線であることは前回紹介したが、

実際の運転系統は、八代~人吉間(通称・川線)、

人吉~吉松間(通称・山線)、吉松~隼人間の3つに分かれている。

このうち、人吉と吉松の間は、山越えの難所。

途中にスイッチバック2回、ループ線1回という

今の鉄道ではまず無い施設が、今なお現役である。

熊本(別府)からの特急(左)に接続して発車するのが

この人吉~吉松間の観光列車「いさぶろう」号。

九州新幹線の開業に合わせ、観光路線としてテコ入れされ、

レトロな感じにリニューアルされた車両が投入された。

各駅にノンビリ停車しながら、わずか35キロの区間を

標高差430メートルをクリアしながら、1時間20分かけて進む。

元々、普通列車をアレンジしたものなので、

地元客用に一応自由席が設けられているが、わずか7席のみ。

観光で利用する場合、指定席の確保は必須。

ま、車内販売担当の女性も乗務して花を添えているので、

300円程度の追加料金は良しとしよう。

ちなみに、列車名「いさぶろう」は、この肥薩線の開業に携わった

当時の逓信大臣・山縣伊三郎の名に因んだもの。

一方、吉松から人吉へ向かう列車には、

同じく当時の鉄道院総裁・後藤新平の名から「しんぺい」と

名付けられている。

人吉を出て球磨川の鉄橋を渡ると、間もなく山登りだ。

15分ほどで最初の停車駅、大畑(おこば)に到着。

昔懐かしい木造駅舎や、蒸気時代の給水タンクなどを

撮影する時間が設けられ、ファンのみならず観光目的の乗客は

皆、撮影に勤しむが、この大畑駅のヤマ場はこれから!

ベルが鳴ってドアが閉まると、列車はガクンと

今までの進行方向とは反対の方向へ動き出す。

いわゆる「スイッチバック」とよばれるものだ。

急傾斜の土地に駅を設置することが出来ず、

整地した場所で一旦停車、ジグザグとゆっくり登る。

まさに「エッチラオッチラ」といった感じだ。

駅における「スイッチバック」は、

かつて、首都圏に近い所では、中央線などで見られたが、

今では列車の性能が向上したことで、ほとんど姿を消した。

現在、JRでは篠ノ井線の姨捨(おばすて)など、

私鉄では、箱根登山鉄道などで見られる。

「いさぶろう」号も、バックで暫く行くと再び停車。

再び、元の進行方向に戻って、今度はR300のループ線に挑む。

大きなディーゼルエンジンの唸りにかき消されそうになりながら、

「下の方をご覧ください。先ほどの大畑駅です」という

女性の声に誘われて、進行方向左を覗き込むと、

はるか下に小さく、線路が見える。

ただ乗っていると気づかないが、相当な標高差。

これは、直線で登ろうとしても無理だ。

ループ線は、上越線の清水トンネルなどにあるが、

トンネルでは、グルッと回っているかどうかは判らない。

しかも、この肥薩線のループも厳しい山間にある。

私が以前訪れた際は、もやに隠れて見られなかった。

ハッキリとループが分かっただけでも有難い。

列車は肥薩線の最高地点、標高536メートルの

矢岳(やたけ)駅に到着。

ここでも、数分の停車時間があり、木造駅舎の風情や

かつて肥薩線で活躍した“デゴイチ(D51)”などを

眺めることが出来る。

ただ、山の天気は判らない。

大畑では曇天でも、矢岳ではどしゃ降りなんてこともある。

さあ、ここからは下り坂、列車も軽快に走る。

間もなく行くと、進行方向左側に霧島連山と京町温泉郷の

雄大にして、美しい景色が見えてくる。

実はここ、篠ノ井線の姨捨、根室本線の狩勝峠(旧線)と並ぶ

「日本三大車窓」の一つ。

列車もしばし停車、窓も開く列車なので、

皆、窓を開けて、乗客は続々とデジカメに車窓を収める。

私が学生時代に訪れた時は、朝一番の列車でこの地点を通過した。

この時、一番列車に乗った乗客は、なんと私一人。

ワンマン列車のため、運転席と客席の垣根も低く、

まるで田舎のバスにでも乗るように、運転手としゃべりながら

この山越えをした記憶がある。

東京から一人、各停を乗り継いできたことを告げると、この場所で、

「ここが日本三大車窓っていうんだけど、見えねぇなぁ…。

まあ、サービスってことで、ちょっと停車ね」

今、思えば、このように停車時間が設けられていたのかもしれないが、

当時は「なんて粋な運転士さんだろう」と感じたものだ。

今では、観光バスのような形式的な案内が行われ、

たくさんの人が訪れるようになったが、

ホンの数年前まであった、鄙びた感じの中に、

ちょっと温もりのあるコミュニケーションに郷愁を憶える。

列車は、暫く下ると、左手下に駅が見えてきた。

しかし、列車は駅を横目に通過したかと思いきや、ここで一旦停車。

再びバックを始め、先ほど通り過ぎた「真幸(まさき)駅」へ。

本日2回目の「スイッチバック」である。

「駅名票」を見ると「宮崎県えびの市」とある。

先ほどの矢岳は熊本県、この真幸は宮崎県、

そして次の吉松は鹿児島県と、3駅続けて違う県にある路線も珍しい。

真幸駅では、地元の方が農産品などを即売していたが、

多くの人の目当ては「幸せの鐘」。

鳴らし方をあーだこうだ解説してくれるが、ま、好きなだけ鳴らせばいい。

多くの人は、今から34年前、この駅を大きな土石流が襲い、

地域の民家を飲み込んでしまったために、挙って転居を迫られ、

駅の周囲が無人地帯となってしまったことなど知る由もなく、

鐘だけ鳴らして立ち去っていく…。

真幸を出ると、列車もラストスパート。

間もなく「いさぶろう」号は、吉松駅のホームに滑り込んで、

肥薩線の山越えもこれにて完結。

多くの乗客はすぐに接続する各駅停車へと吸い込まれていった。

乗ってきた「いさぶろう」号は、「しんぺい」号となって、

人吉へ戻る準備を始めた。

私はというと、暫し吉松でひと休み。

何と言っても、吉松の駅前には温泉がある!

そして、30分後の特急「はやとの風」に乗ろうという訳だ。

そうそう、吉松にも「幕の内弁当」だけではあるが駅弁がある。

2000年ごろ、一旦、製造中止になったものの、

九州新幹線の開業に合わせて、復活を果たした駅弁だ。

昼時の「しんぺい」の発車時には、立売りもやってるのでぜひ買いたい。

2006年10月9日(月曜) 新八代編

4年あまりにわたって、ニッポン放送のサイトで続けてきた

この「ライター望月の駅弁膝栗毛」。

私は10月からも、ニッポン放送の番組に携わっているが、

「駅弁膝栗毛」は、私の個人サイトとして公開していくことになった。

これに伴って、別ページでブログや掲示板も設置したので、

ご意見、ご感想あれば、ぜひお書きいただきたい。

移行第1弾から暫くの間は、九州シリーズ!

初めて九州に行ってみたいと思ったのは、

4~5歳の頃のことであろうか。

当時、東京と西鹿児島の間を結んでいた

寝台特急「富士」の乗車体験レポートを読んでからだ。

東京を夕方の6時に発って、西鹿児島の駅に着くのは、

次の日の夕方6時過ぎ。

24時間以上、寝台列車に揺られてみたい…。

しかし、この夢は実現されることなく、

寝台特急「富士」は宮崎止まりになり、やがて大分止まりに。

私が初めて九州へ行くことが出来たのは、学生時代のこと。

しかも各駅停車を乗り継ぎ、四国の八幡浜からフェリーで別府へ。

ひとっ風呂浴びて、博多でラーメンを食べて1日で帰ったという、

最初の夢とは似ても似つかない旅であった。

でも、30歳を過ぎた今、改めてゆっくりと

九州各地を巡ってみたい衝動に駆られてきた。

そこで今回から暫くの間、九州の駅弁を取り上げながら、

九州のいろんな所を紹介していくことにする。

1回目の今回は、鹿児島本線・新八代駅。

2004年の九州新幹線の開業と共に出来た新八代駅。

現在、九州新幹線は、新八代と鹿児島中央の間が先行開業し、

新八代以北では、引き続き工事が行われている。

今のところ、博多から新八代までは、

特急「リレーつばめ」で、1時間40分ほど。

新八代から先の、新幹線「つばめ」とあわせて、

博多~鹿児島間は、最速2時間10分あまりで結ばれている。

新八代の駅弁は通常、新幹線改札口隣のキオスクで売られている。

キオスクの営業時間は朝6時半からだが、駅弁の入荷は朝8時半ごろ。

博多から「リレーつばめ1号」で来れば、まずあると思われるが、

昼時を過ぎるようなら、事前予約が肝要。

新八代、いや今や、九州を代表する駅弁の一つ「鮎屋三代」(1050円)。

八代の老舗鮎問屋「より藤」が、九州新幹線の開業に合わせ、

「集大成」と位置づけ、1年がかりで開発した新しい駅弁だ。

発売開始早々から評判を呼び、人気商品に。

掛け紙には「九州の駅弁ランキング・2年連続1位」と記され、

人気の高さをPRしている。

実際、鮎の甘露煮が、1尾横たわる様子は豪快だが、

味わってみると意外と上品。

私は、焼鮎の出汁で炊いたという、ご飯の味付けに惹かれた。

骨まで食べられるほど、柔らかく煮付けられた鮎は、

もはや、魚というより1つの作品という感じだ。

川魚嫌いで食わず嫌いの方も、一度はどんなものか味わってみたい。

「このしろ」が駅弁に使われたのは初めてではないか?

全国の駅弁の中でも希少価値のある「このしろ寿司」(700円)

かなり酢は強めだが、魚好きでないと、

普段、あまり口にする魚ではないと思われるので、

新八代で見かけたらぜひ買い求めたい。

やはり魚より肉だという方には「阿蘇赤うし」(1000円)がある。

熊本産の赤牛(バラ&モモ)に紅生姜がいい薬味。

とても口当たりのいい駅弁。

後からフルーツベースのたれと聞いて納得。

鮎屋ながら、鮎以外の駅弁でも手を抜いていない所は感心。

新規参入の駅弁屋さんでも、商品は老舗並みの風格だ。

■旅のワンポイント~九州シリーズ①「肥薩線で行く人吉温泉」

新八代の駅は特徴的で、在来線の特急「リレーつばめ」と

新幹線「つばめ」が、向かいのホームで発着している。

(のりかえ時間は、原則的に3分)

新幹線と在来線がフラットに乗り換え出来る駅には、

山形新幹線・新庄駅があるが、ここは先頭車両まで歩いて、

さらに先まで足を運ばなくてはならない。

九州新幹線が、まだ暫定開業ということもあって、

どちらかといえば、乗り換えを「強いられている」中、

その負担を最小限にしたJR九州のセンスのよさが光る。

●特急「くまがわ」で人吉へ

在来線の新八代駅は、新幹線の駅からは改札を出ての乗換え。

鹿児島本線のホームは、事実上の無人駅で、

上越新幹線~弥彦線の燕三条駅や、

長野新幹線~小海線の佐久平駅のような感じだ。

ここからは、熊本始発の特急「くまがわ」に乗り込み人吉へ。

使用されている「キハ185」という車両は、

元々、四国向けに開発された車両であるが、

JR四国が新車を導入したため、JR九州が買い取った。

国鉄時代には、全国的に車両が移動することはままにあったが、

JRになってからは、ちょっと珍しいケースである。

四国時代の跡があるかどうか探してみたが、

外見は九州のコーポレートカラー・赤に塗られ、

車内は木目調にアレンジされて、見事に九州色に染まっていた。

特急「くまがわ」は、新八代の次、八代から肥薩線へ入り、

間もなくすると、九州新幹線の高架をくぐる。

元々、熊本と鹿児島を結ぶ鉄道は、この肥薩線が最初に開業、

当時は「鹿児島本線」と名乗っていた。

これは当時、海沿いに線路を敷くと、外国から攻撃を受けた場合、

艦砲射撃でやられ、輸送が寸断されてしまう懸念があったためとか。

しかし、実際に敷いたルートは、山岳路線であるがゆえ、

鉄道ならではの大量輸送のメリットを発揮できず、

結局、海側に新しい路線を敷設、開業と同時に海沿いまわりの路線が、

「鹿児島本線」に、従来の路線は「肥薩線」となる。

ちなみに現在は、九州新幹線の開業で、

鹿児島本線の八代~川内(せんだい)間は、

3セクの「肥薩おれんじ鉄道」に移管。

政治に大きく翻弄されている感のある「肥薩」の鉄道だ。

八代~人吉間の車窓の友は、この列車の名前にもなっている

日本三大急流の一つ、球磨川(くまがわ)だ。

私自身、日本三大急流の一つ、富士川を眺めて育ってきただけに、

親近感のある川の一つでもある。

日本三大急流には、それぞれ平行して鉄道が走っている。

富士川には身延線、最上川には陸羽西線、そして球磨川には肥薩線…。

この3つの中で、川の流れを最も満喫出来るのは間違いなく肥薩線!

ほとんど、川面を眺めながらの1時間の旅となる。

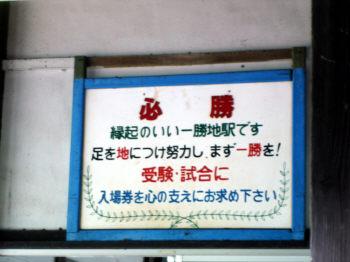

途中に「一勝地(いっしょうち)」という駅がある。

一つ勝つということで、甲子園の野球など、

スポーツチームには縁起のいい名前の駅だ。

駅もそれを心得ていて「入場券をお守りに」と商売に余念がない。

八代から入ると、球磨川は最初は右に、途中から左に現れる。

時々、川下りの船やカヌーなどと遭遇し、互いに手を振り合う瞬間も。

そんなスポットでは、特急列車も自然と徐行運転。

遠く離れた人とコミュニケーションが取り合えた時は、

妙に嬉しいものだ。

思えば私、このルートを行くのは、2度目である。

前は、東京を夜行快速の「ムーンライトながら」で出て、

各駅停車を乗り継ぎ、2300円ちょっとで八代まで来た。

当時、鹿児島本線には、夜行列車があったため、

八代の駅は一晩中開いており、駅のベンチで一夜を明かした。

朝5時半過ぎにキオスクが開店する音で目が覚め、

5時50分ごろに出る肥薩線の一番列車で、

朝の川霧に煙る、球磨川を眺めながら、

地元産の早稲のミカンを頬張った。

今回、えん堤でせき止められた、球磨川のゆったりとした流れを、

再び眺めて、あのミカンの甘酸っぱい味が蘇ってきた。

●人吉~風呂三昧・酒三昧

前に肥薩線に乗った時は、途中下車をする余裕がなかった。

人吉に着くと、すぐに吉松行きの列車に乗り換えてしまった。

その頃は、それほど温泉に愛着がなかったためであろう。

今回は、人吉の温泉を味わうことにした。

私がまず行ったのは共同浴場の「新温泉」なのであるが、

残念ながら、私が訪れた午前中は、営業時間外…。

人吉温泉随一の風情のある風呂と評判なのだが、

今回はあえなく断念。

次回訪れる時は、人吉で一泊して絶対に入ることを決意する。

「新温泉」にフラれたあと、近くの「うぐいす温泉」、

人吉旅館併設の「人吉温泉」と泉質の違うお湯に続けて入浴。

どちらも掛け流しで嫌味のないお湯だったし、

「うぐいす温泉」では、旦那さんに先立たれため、

共同浴場を1日おきの営業にしながらも、

1人で切り盛りしてる、結構お年のお婆ちゃんとお喋り。

それでも、何とか風情のある共同浴場に入りたい…と思って

ぶらぶら歩いてたら、見つけてしまった「堤温泉」!

これはいい感じの昔ながらの温泉!しかも先客は不在!

昭和24年に出された「入浴者の皆様え」に注目する。

旧字や古い仮名遣いが用いられているし、

12歳以上の混浴禁止や、入れ歯洗いの禁止、

洗濯物を米ぬかで洗うことの禁止、痰は痰壺、などと決められ、

まあ嬉しくなってしまうくらい、実に時代背景が伺えるものだ。

それから60年近く経った今も、およそ50度のお湯はドバドバ掛け流し。

この「堤温泉」もなかなか捨てがたい。

風呂あがり、体がポカポカしてくると、旅先で開放されているからか、

「一杯飲りたいなぁ」という気持ちになってくる。

実はかねがね、人吉で球磨焼酎を味わってみたいと思っていた。

大学の初めの頃の飲み会だったか、サークルに人吉出身の娘が居た。

この娘、当時、男にフラれたとか言って泥酔。

居酒屋に家から持ってきた球磨焼酎を持ち込む悪態のつきようで、

「やっぱ酒は球磨焼酎ばい、球磨焼酎、最高!」と饒舌に薦めてきた。

その頃は、酒の味なんてまともに分かりゃしないし、

その娘とは結局、生涯で3分も喋ることはなかったのだが、

「球磨焼酎」の名前だけは私の記憶にインプットされることとなった。

ふと目をやれば、都合のいいことに、風呂の隣は酒蔵じゃないか!

さっそく見学を申し出ると、即OK。

何と言っても、ただで球磨焼酎が味わえるのが嬉しい。

ここは「繊月酒造」という人吉を代表する酒蔵の一つで、

人吉城が別名「繊月城」と呼ばれたことに由来する。

途中の焼酎タンクに「堤式」という標記があったので、

案内係の女性に訊いてみると、創業者の名前とのこと。

続けて「ひょっとして隣の温泉もここがやってるの?」と訊けば、

その女性「今朝、お風呂掃除してきたわよ!」とのこと。

なんと、酒蔵がやってる共同浴場があるとは!

こりゃ、旅好き・酒好きなら「堤温泉」は必須ポイントだ。

で、地元の人間が「最高!」と薦める、球磨焼酎の味とは…、

結構いいじゃないの、飲み口がいい!

酒弱くても、思わずガバガバっと…。

私も案内役の女性に薦められるままに、ほろ酔い気分。

天気のいい昼下がり、時計の針はまだ正午を回ったばかり。

真っ昼間から飲む酒はたまらん、たまらん。

下調べもせずにいろいろ呑み比べてみたが、

やはり20年モノが一番まろやか。

訊けば、やはりこの20年モノが一番人気という。

私の舌も結構肥えてきたなぁと妙な自信。

「人吉の女の人には、酒豪が多いんですか?」と訊いてみると、

「みんなよく呑むよ~、酒豪だらけ」とのこと、妙に納得。

そうそう当の娘さん、今じゃ地元に帰ってアナウンサーをしてるとか。

たまに全国中継でも見かけるが、当人は憶えちゃいないだろうなぁ。

早々、いい気分で始まった九州シリーズ。

次回は、この人吉の名駅弁!

Copyright(C) 2006 Mochizuki,All Reserved.