200�U�N�U��

�Q�O�O�U�N�U���R�O���i���j�j �����s��

���{���\����ό��n�E�����ɂ́u��ꃖ���v�Ƃ�����������B

��́A���́g���h�������̂��H

�����Ƃ���ɂ��A���Ɓu�_�l�v�̐킢�������Ƃ��B

�j�̎R�̐_�l�Ɛԏ�R�̐_�l���A���������T����

�����̗̓y�ɂ��悤�ƁA��ւƑ僀�J�f�Ɏp��ς��A

���������D����J��Ђ낰���̂��������B

���̓����ɍĂсu�킢�v���u������̂́A

�����Ǝ��オ���������a�R�O�N��B

�ΐ푊��́u���S�v�Ɓu�����S���v�������B

���S���i���ȏ��}�����ŏ�����}���̎ԗ��E�P�T�V�n�𓊓����A

���}�u�����v���𑖂点��A

�����S���́A���}�u������v�Ƀf���b�N�X���}���X�J�[�𑖂点�A

�݂��ɏ���ʁA����Ȑ킢���J��L�����̂ł���B

�����A�`���͂ǂ��炩�Ƃ������S�s���B

�F�s�{�ŃX�C�b�`�o�b�N���������邱�Ƃ��l�b�N�ƂȂ����B

���ǂ��̐킢�A���S���A�����N�����Ă����V�����J�ƑO�̓��C�����ɁA

�u�������v�̎ԗ���]�����������Ƃŏ�������B

�ȗ��A�����ւ̊ό��́A������u�����S���v�̓ƒd��ƂȂ����B

���������̏t�A���̓����ւ̃��[�g�ɁA

�u���j�I�ȕω��v���N�������̂ł���B

�Q�O�O�U�N�R���P�W���A�i�q�V�h�w�B

�����ł��������R�E�S�ԃz�[���ɂ́A�������̐l�B

�ړ��Ă͂��̓�����n�߂��A���}�u�X�y�[�V�A���ʂ���v���������B

�u�X�y�[�V�A�v�Ƃ́A�����S�����X�O�N����`���������A

�S�{�쉷��̊Ԃɑ��点�Ă��鎩���̓��}�d�ԁB

���S���g�����̐킢�h����P�ނɒǂ�����

�f���b�N�X���}���X�J�[�̌�p�ԗ��ł���B

���́u�X�y�[�V�A�v���A�Ȃ�ƍ��S�������p�����i�q�ɁA

�������A�i�q�����{�̖{�Ђ�����V�h�ɁA

���������āA��荞��ł����̂ł���B

�����ƓG���Ă����A�i�q�Ɠ����̎ԗ������Ԍ��i�́A

���̗��j��m��҂ɂƂ��ẮA���Ɋ��S�[��

��́u����̓]���_�v�ł��邱�Ƃ������������B

��������g�����h�ցB

�����ɁA�V���ȁu�i�q�E���S���ʓ��}�v���a�������B

�w�ٕG�I�сu�i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����v�̃��X�g�́A

�����������E�����s�w�̉w�ق����Љ�B

����A�i�q�`�������ʂ̓��}�d�Ԃ́A�P���S��������B

�����A�P�������A�V�h�`���������Ԃ����ԁu�����v���B

�c��R�����́A�V�h�`�S�{�쉷��Ԃ𑖂�u���ʂ���v���B

�i�����Ԃ̏ꍇ�́u�X�y�[�V�A���ʂ���v���ƂȂ�j

���̂��߁A�������ʂ������ꍇ�́A

����́u�����v���������A���́u�����s�v�ŏ抷���ƂȂ�B

�������瓌�������܂ł́A���悻�P�O���B

�܂��ɁA�����̎�O�g���s�h�ł���B

�w���͍��s�ł��A�w�ٓI�ɂ́g�C�}�C�`�h�ǂ��납�A

�ō��ɋ����[���w�ł���B

����Ƃ����̂��A���́u�����s�v�̉w�ɂ́A

�����A�w�ق́u������v�����݂Ȃ̂ł���B

�����s�ɓd�Ԃ������ƁA�������̕�����

�u�ׂ�Ɓ`�A�ׂ�Ɓ`�v�̏a�����������B

���X��������[���T����̓d�Ԃ܂ŁB

��{�I�ɐ�(�V�h)���ʂ̓��}�E����������ė���

�z�[���ŗ�����������Ă���B

��Õ��ʂ̒��ʓd�Ԃ����鎞�ɂ́A����z�[���ɂ��o�v�B

���̉�Õ��ʂւ̒��ʓd�ԂƂ����̂́A

�����S���E���(�₪��)�S���E��ÓS���̂R�Ђɂ܂�������

���ʉ^�]�����u����(��ԉ���)�v�̂��ƁB

�����s�ŁA�������ʂƉ�Õ��ʂ̎ԗ���(����)����̂ŁA

�����ɂ킽���Ē�Ԃ���̂��B

���S�ɂ͒������A�ԗ��͂Q���̃{�b�N�X�V�[�g��

�́A���S�ő����Ă����}�s�d�Ԃ̂悤�Ȃ��肪�����B

�w�ق�����̊���C�ɂ��邱�ƂȂ��A���ɂ��邱�Ƃ��o����B

�ԓ��ɂ������̕��������Ă��āA�c�ɂ̏����ȉw�����C�t���u�ԁB

���ƂȂ��ẮA�ƂĂ��M�d�ȃV�[���B

���Ƃ�������t�ł��A���̐������甃�킸�ɂ͂����Ȃ��B

������Ŕ����Ă���w�ق́A�Q��ނ���B

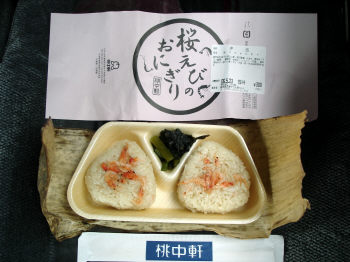

�P�́u�����R������ƒn�{�ٓ̕��v(900�~)�B

�n�{�̏ƏĂ����R�̂ق��A���Y�̓�������������A

�n��F�L���ȕٓ��ł���B

�|�������O�����u�ԁA�Y���H�ނ̍���ɋ����B

�|�����Ƃ����̂́A���Ƃ����ʂ̐H�ނ������Ƃ��Ă��A

�ꗬ�H�ނɕς��閂�͂������Ă���B

������́A�u���̓��ٓ��v(900�~)�B

���̎d�o���ٓ��I�Ȏ��芴�Ɂu������v���i�i��^���Ă���B

����ɂ��Ă��A�ǂ�����u�X�O�O�~�v�Ƃ������i�ݒ肪�j�N�C�B

��~�D���o���āu���肪�Ƃ��v�̌��t�ƈꏏ�ɕԂ��Ă���S�~�ʈꖇ�B

�S��������Ɖ������Ȃ��u�B

�����͗����肩��w�ق����Ƃ����������y���݂����B

�l���Ă݂�ƁA�����s�ɂ͑f���炵�������������Ă���B

�@�u���̊J���d�ԂŁA�����肩��w�ق��v

�A�u���ѕR�������āA�|�������O���v

�B�u�{�b�N�X�V�[�g�ɑ��𓊂��o���ĐH�ׂ�v

���̎O�ʈ�̂����A�܂��ɉw�ق̐H�ו��́u�����v�B

�ł��w�ق��u���킦����v�������Ă���B

���a�̍��ɂ́A������O�ɑS���e�n�Ō����Ă������i�B

�����s�ɂ́A�܂�����B

���i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����V�u�������X�y�[�V�A���ʂ���v

�V�h����������������Ă����̂́A�����S���Ƃ����Ă���B

�Ȗ͑�����s�̔j�����A���Ɍ������o�ϏƂȂ����B

���̂�����A�ł��y�̂��S�{�쉷��B

�p�ЂƂȂ�������z�e�������ꂽ�B

����܂ŁA�����Ƃ����u����v�Ƃ����̂����ꂾ�����B

�������ڑ�����̂́A������Ɠs�c���̒n���S�̂݁B

�����̕��ɂ͍D�s�������A���������̐l�ɂ͍s���ɂ����ꏊ�������B

���̒��A�����������d�����ĂO�R�N�A�V�����E�i��w�������B

�܂��A�����S���ɂ́A�r�܂��N�_�Ƃ��铌��������������A

�������ʂƂ̗L�@�I�ȊW�͊F���B

�i�]�k�����A���̃��W�I�ŒʋΓd�Ԃ̏��`������ہA

�ɐ�����Ɠ�����̗A���w�߂��Ⴄ���߂Q�����̎�ނ���������B

�����������ł���Ȃ���A���̂��炢�W�͔����j

����A�i�q�͖��c������A���������̓d�Ԃ����x�����点�A

�ɓ��Ő��������u���߰�ޭ��x��q�v�̎ԗ��������������A

�قƂ�ǁA���݊����������Ƃ͏o���Ȃ������B

������A�����Ƃ����u�}�C�J�[�v�̈�l�����B

�Q�ЂőΗ����Ă���ԂɃp�C�̓h���h���������Ȃ��Ă����̂ł���B

���{���\����ό��n�E����������铌���S�����A

�����Ƃ��Ă����Ȃ��Ȃ����B

�����ŁA�����I�ɋy�ԑΗ��̊W�ɏI�~����ł��A

���ʓ��}�����点�邱�ƂŁA�i�q�Ɠ����͍��ӂ��݂邱�ƂƂȂ����B

�����}�u�����P���v��ԑ̌��L

�O��́u��������P���v�ɑ����āA�������̐V�h�B

�V���߂��̐V�h�́A�܂��{�i�I�ȃ��b�V���ł͂Ȃ��B

�u�����P���v�́A�V���P�Q���ɐV�h�w�̂R�Ԑ��Ԃ���B

�قڎ��������āA��Ɩk�ƕ������Ⴄ�Ƃ͂����A

�����V�h���u�i�q�E���S���ʂ̓��}��ԁv�����Ԃ���̂͋����[���B

�����\�ׂĂ݂�Ɓu��������v�́u7:15.10:15.13:50.17:44�v�B

����́u�����E���ʂ���v���u7:12.10:35.13:05.17:35�v��

�V�h�w�̔��Ԏ������߂����ԑтŁA�i�q�Ǝ��S�̎ԗ����A

�S������ܔ����ĉ^�s���Ă���_�����ʂ��B

�u�����P���v�ɂ́A�i�q�̂S�W�T�n�d�Ԃ��[�������B

�S�W�T�n�Ƃ����A���Ă̍��S���\������}�d�ԁB

�����傫�������A�����E�X�y�[�V�A���ӎ������h�����{���āA

����̒��ʓ��}�̐�p�ԂƂ����B

�ӋC����łR�Ԑ��ɍs���Ă݂���A

�܂�7:07���́u���c�G�N�X�v���X�v����Ԓ��B

�u�����P���v�͔��Ԓ��O��7:10���A�a�J������������Ă����B

�h�A���J���āA���Ȃ������قǖ��܂������Ŕ��ԁB

�T���قǂ̒r�܂ŁA�悤�₭�U�`�V���Ƃ������Ƃ��납�B

�����̑������������ڎw���l�́A�����đ����Ȃ��B

�����N�̃n�C�J�[�Ǝv����A�R�̎p�������l���ڗ����A

���ɂ́A�X�[�c�p�̃r�W�l�X�}��������ق�c�B

�Ȗ⎭���ȂǓȖ،����̓s�s�ւ̗p���q�̎��v�����肻�����B

������m�q�d�ɂ��ԓ��̔�������A�����ł��ǂ݂Ȃ���A

�R�[�q�[�ł��T���Ă���A�d���o�̋C���B

�����l�߂̏���Ԃ����ڂɁA�z���̏����D�z���ɐZ��邾�낤�B

�����ɂ��A�X�y�[�V�A�̍��Ȑ��ɍ��킹�����������āA

��l�̒j���ł��A�\���ɑ���L�����Ƃ��o����B

�����A���g�����Ȃ̕��ƍ����Ă��Ȃ��̂ŁA

�܊p�A�i�F���������Ă��A���g�ɓ�����g�n�Y���̐ȁh������B

�ŋ߂́A���Ȃ̎w��������@�ŏo����悤�ɂȂ������A

�@�B�Ɂu���g�v�̕\���͂Ȃ��B

���C���V�����Ȃǂł́A�P���ȂɂP�̑��ƌ��܂��Ă��邪�A

�ݗ������܂߁A�����̗�Ԃ͂Q�̍��ȂłP�̑��B

�ƂȂ�ƁA���E�̍L���ȂƁA�����łȂ��Ȃ����܂�Ă���B

�o���邱�ƂȂ�A���g�̏��J�������Ă�����

�w�����鎞�ɗL��̂����c�B

�u�����P���v�́A��{����F�s�{���i���k�{���j��ʂ�A

�r���̌I������A�V���ɐ݂���ꂽ�A������n���āA

�����������ɓ���A����������ڎw���B

�S�W�T�n�d�Ԃ͂��āu�Ђ�E��܂т��E�͂���v�Ȃǂ�

���̂ŁA���k�{���𑖂��Ă������}�p�ԗ��B

�i�q�ɂȂ��Ă�����A�H�c�s�́u���v��A

��Îᏼ�s�́u�����Áv�Ȃǂł��ڂɂ����邱�Ƃ��o�������A

�X�O�N�㏉���܂łɁA�����̗�Ԃ���삩����ŁB

��������A�ߋ��̘b�ƂȂ��Ă������A

����A��{�`�I���̂��悻�Q�O���قǂł͂��邪�A

�v��ʌ`�ŌÑ��ɋA���Ă��邱�ƂƂȂ����B

�u�����P���v�͒��W���O�A���E�w�́u�I���v�ɓ����B

�u�x��q�v�͈ɓ��A�u��������v�͏��c�Ƃ���

�u��ԉw�v�ŏ斱������サ�����A

�u�����E���ʂ���v�́A�����\�̏�ł͒�Ԃ��Ȃ�

�I���łi�q�Ɠ����̏斱������シ��B

���p��ł́u�^�]��ԁv�ƌĂ����̂ł���B

�A�����ɂ̓z�[�����Ȃ��A�h�A���J���Ȃ����߁A

���̗l�q���f�����Ƃ͏o���Ȃ����A�������Ă���ƁA

���斱�����������āA�d�Ԃ�҂���B

�斱���̌�オ�I����āA��Ԃ������o���ƁA

��u�A�ԓ�����퓔�����ɂȂ��āA

�������ɓ��������Ƃ�������B

�b���s���ƁA�E�ɑ傫���J�[�u���đ傫�ȓS�������ꂽ�B

�����������B��̃n�C���C�g�A������̓S���ł���B

���̋���n��ƁA���悢��k�֓��ɓ��������Ƃ���������B

�����A��������̂P���Ԃ́A������Ƒދ������B

�F�s�{���ɂ�������̂����A�c�����i�̒��𑖂邾���ŁA

�C���Ȃ���A����Ȃ��B

�����ӂ�ɗ���A�̂Ȃ���́u���~�X�v�̂���Ƃ�

�����邪�A�S�̓I�Ɋɂ���C�ɂ܂��B

���͉��x���A�X�y�[�V�A�ł��̋�Ԃ���������Ƃ����邪�A

�����Ԃ���K�ŁA���A������̓S������ƁA

�����Ă��A�������薰�肱���Ă��܂��̂��B

�������A���̃X�y�[�V�A�̂قƂ�ǂ́A

�S�{�쉷��Ɍ������u����(���ʂ���)�v���B

���̂悤�ȓ����D���ɂƂ��ẮA�����s�ł̏抷�����h���B

�X�y�[�V�A�́A���\�������́A���܂�ɐÂ��߂��āA

�����s�ɒ�Ԃ����̂ɋC�Â����A�C���t�������ɂ́A

�����s�̉w���o�Ă��܂��āA�S�{����ʂɌ������Ă���̂��B

���̏��߂����A�o�����邱�Ǝ��ɂR��B

�i�܁A���ʂ̕��́A�����ƒ��ӂ��ď抷����̂��낤���c�j

�o����A�����s�ƋS�{��s�ɕ������Ă����ƗL����A

�����I�Ɍ�������A�u�����s�N�����T�[�r�X�v�݂����̂�

����Ɗ��������̂��B

�K���u�����P���v�́A�������ʁB

�d�����[�^�[���ƁA���S�̐��H�𑖂�i�q�̎ԗ��Ƃ���

��������`���āA���܂薰�C���P���Ă��Ȃ��B

���������́A�i�q�����w�����ڂɌ��Ȃ��班�������ʒu�ɓ�������B

�i�q�̉w�����S�̐��H����A�i�q�̎ԗ��ɏ���Ē��߂�̂ɁA

�`���b�g���Ȋ��o���o�����̂́A�������ł��낤���B

�X���W���A�i�q�S�W�T�n�d�Ԃ́u�����P���v�́A

���������̍s���~�܂莮�̃z�[���ɂ������Ɠ����B

��芷���v�炸�A���悻�Q���Ԃ̗��́A�喞���ł������B

���ꑫ�����u���v�����߂ā`�����E��߂���

�����Ƃ����A���E��Y�Ɏw�肳��Ă���

���Ƌ{���͂��߂Ƃ���_�Е��t���߂���̂���Ԃ����A

���́A�����̎��R�𖡂키�ق����D���ł���B

�āA���ɑ��������̂́A�������߂āu��߂���v�B

���͓����ɂ́A�P�O�O�ȏ�̑ꂪ����Ƃ����B

���̒��ł��s���₷�������A�������Љ�悤�B

�g�b�v�o�b�^�[�́u���~(����ӂ�)�̑�v�B

���~�����֍s���r���ɂ����āA���e�䂩�璭�߂邱�Ƃ��o����B

�����̔������́A���ƌ����Ă��������o���B

�����܂ŊG�ɕ`�����l�Ȑ������o����́A�����Ȃ��B

���~�����s�̃o�X�́A�{�������Ȃ����߁A

�v��I�ɗ\��𗧂Ă��ق����������A�w����^�N�V�[�ʼn������āA

��߂鎞�Ԃ��Ƃ��Ă��A�R��~�ł��ނ肪����B

�d�Ԃ̑҂����킹���ԂɁA�`���R���ƍs���̂������Ȃ��B

�����Ă͓��Ƌ{���߂��āA����̎�O�ɂ���u�����̑�v�B

��̗����ɂ܂�肱��ŁA���������邱�Ƃ���A

���̖��O���t�����Ƃ������A���͊�̕���̂��߂ɁA

���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ��B

����ł��g���{��ɏo�Ă���悤�ȑ�h�ƕ]���B

�ƃ}�C�i�X�C�I����̒��Ŋ����āA

�����̑̂��A���R�̒��ɗn������ł����悤��

���o���o�����ł���B

�����āA���킸�ƒm�ꂽ�u�،��̑�v�B

���~�̑�A�����̑�ƁA���̉،��̑�����킹�āA

�u�����O���e�v�ƌĂԂ������B

�ł��u�،��̑�v�́A�ߒq�̑�A�ܓc�̑�Ƃ��킹�āA

�u���{�O���e�v�̈�ł�����B

�Ƃɂ����u�����v�̈��ɐs����B

���T�����o�āA���ɖK�ꂽ�̂́A

����͍�ƕ��ԍg�t�̖����u����(��イ��)�̑�v�B

�����̂����ԉ��̏������A������Ə�̕����������B

���炾��Ɨ��ꗎ�����Ȃ̂ŁA

��ꃖ�����������ɗ�����邩�A�o�X�̏ꍇ�́A

��Ɂu���v�o�X��܂ŏ���āA�ォ�牺��̂����E�߁B

�u��ꃖ�����������Ɂc�v�Ɛ\���グ�����A

��ꃖ��������Ă���ƁA���X�V�J(�j�z���W�J)�ɏo���킷�B

�����ł��A�V�J�������Ă��܂��đ�ς������ŁA

�A������邽�߂ɁA������ȂǗl�X�ȑ���Ă���B

�ړ��������ŖK��Ă��鏬�w���B�́A�쐶�̃V�J�ɑ�͂��Ⴌ�B

�ǂ��|���đ�ڋʂ�H����Ă��邿�т��q�������B

����A�����ɏo�v�����V�J���A�ǂ�������ꂽ�̂��X�g���X�ŁA

�����Ɏ���ł��܂����B

�쐶����������������A��͂�Â��Ɍ����̂��}�i�[�B

�摜�̃V�J�A���̌�A��ɓ����Đ����т��y����ł���A

�Ăтǂ����ɏ����Ă������B

���āA��͂�����̑�̐^�ł��́u����v�ł͂Ȃ��낤���B

������A���А�̓��ɖK�ꂽ���B

�����Ȃ܂Łu���̎��v�ɗ��ꗎ�����ɁA���������`������B

���̔��Ƌ�̐A�����ĐV�̃R���g���X�g�������I�B

�������̒��ɂ���@�ׂ��B

�����̖��͂́u���v�܂ŗ��Ȃ��ƕ�����Ȃ��B

����͂艷��́u���������v�I

���~�̑�܂ŏ悹�Ă�������^�]�肳��ɁA�킴�Ɛu���Ă݂��B

�u�����A�S�{��E�G�ň�Ԃ��������̓h�R�ł��傤�ˁH�v

�u����Ⴀ�A���������Ȃ��ł��傤�v

�����A�^���]�n�Ȃ��B

��͂�A�����ɗ�����u��������v�Ȃ̂ł���B

�����L�����Ղ�̔����̓��B

���̏�A��_���̏_�炩�������˔����A

������̔��̂��ׂ����́A�Ȃ��Ȃ����킦����̂ł͂Ȃ��B

�ꂾ������Ȃ��A�������ԉ��܂ŗ��Ȃ��ƁA

��Ԃ��������ɏo��Ȃ��̂ł���B

���������ɂ��A�����̏h������B

�ΔȂ�����߂��u�x�ɑ����������v�B

�X�S�N�̃I�[�v���ŁA���������ꂢ�Ő����B

�x�ɑ��̒��ł��l�C�������A��]�̓��ɗ\��ł��Ȃ����Ƃ��c�B

���������߂���A���₩�ɗ\�����ꂽ���B

�u��������v�̃o�X�₩��͑�������������̂ŁA

�`�F�b�N�C�����ԑтɂ́A���}�p�o�X���ҋ@���Ă���B

�܂����̂Ƃ���AFOMA�̌g�ѓd�b�͓���Ȃ��̂ŁA

���ӂ��Ă��������B�i��ꃖ���Ȗk�͌��O�j

���������̔����̓��������I�ȁu�x�ɑ��E���������v�B

�V�C���ǂ���A���V�̐���߂Ȃ���A�I�V���C���y���߂�B

��ɂȂ�Εӂ��сA���̉��ȊO�A�S���������Ȃ��B

���a�̍��A�l�͂܂���ɑ��āu�|��v�������Ă����C������B

���������̖�́A����Ȗ�ɑ���u�|��v���v���N�������Ă����B

���ʓ��}�̉^�s�J�n�ɍ��킹�A�����Ȃ����Ղ��o�ꂵ�Ă���B

�܂����u�i�q�E�����@�����E�S�{��t���[�������v

�����s�������V�W�O�O�~�Ƃ������i�́A

�V�h�`���������Ԃ𐳋K�̒l�i�ʼn����������z�ƂȂ�B

�܂�o�X�ɏ��A��������Ƃ������Ƃ��B

�����A�������ʂŎc�O�Ȃ̂��A�����o�X�̃t���[��Ԃ�

���T������i�،��̑�j�܂łƂ������Ƃł���B

�o�X�����~�肵�����G���A�́A���T�������ɑ����B

�u�i�q�E�����@�����E�S�{����������v������B

�O���܂ł̍w���ŁA�����s�������͂U�O�O�~�����ƂȂ�B

�Г������ł������Ƃ����̂͒������B

���āA�ȑO���Љ�����Ƃ����铌���́u�t���[�p�X�v�ł��邪

���N����A��������������Ȃ����B

�u���܂܂ɓ����@�����t���[�p�X�v�́A�Q���ԗL���A

����S�S�O�O�~�ŁA��������܂ł��J�o�[���Ă���B

���Ƃ��ẮA�����܂ŏ����܂ň����s�������̂ƁA

�ς킵�����K�̎x��������������v���ŁA

������Ɨ��Z���g���Ă݂邱�Ƃɂ����B

�����E�S�{��Г�������(3300�~)�œ����āA

���O�w�����Ă����������̃t���[�p�X(4400�~)�����p�B

�V�h�`���������`��������`�Ɖ��̂��B

�A��́A�x�����ԑсi�銄�j�̃X�y�[�V�A���g���A

1000�~�̒lj��ŁA�A�邱�Ƃ��o����8700�~�ŏオ��B

���T�����瓒������܂ŁA�o�X��840�~�����艝��1680�~�B

���~����J��Ԃ��A����ɍ����Ȃ�͓̂��R�B

��~���X���[�Y�ɐi�ށB

�i�A���A�i�q�E�����̕Г������Ղ́A�V�����Έȍ~�̐ݒ肪

���\����Ă��Ȃ��B�J�ʋL�O�̓��ʃf�B�X�J�E���g�Ƃ����Ӗ��ŁA

���̂܂ܔ������I���\��������j

�����E�S�{��ɐV���ȕ������J�����u�i�q�E�����̒��ʓ��}�v�B

���ꂩ��A�܂��܂��̃u���b�V���A�b�v�����҂���邪�A

�܂��́A����ďo�����Ă݂����B

�Q�O�O�U�N�U���Q�R���i���j�j ����

���{�ōł���~�q�������w�E�V�h�B

�i�q�ɉ����A�����E���c�}�E�n���S�e����������A

���b�V�����݂̂Ȃ炸�A�펞�l�ł��ӂ�Ă���B

���̂����i�q���́A�P�Ԑ��`�P�S�Ԑ��܂Ŕ������Ă��邪�A

�R����O���ƒ������e�w��Ԃ̉���z�[���ł���

�P�R�E�P�S�ԃz�[���́A�ǂP�u�Ă�������́A

���c�}�d�S�������̃��}���X�J�[���������Ă���B

�������P���Q��A���c�}���̃z�[���̂͂��Ȃ̂ɁA

�u�i�q�}�[�N�v���f�����ԗ�������̂������邱�Ƃ�����B

�u���}���X�J�[�v�Ȃ̂Ɂu�i�q�v�c�B

���͂���A�u��������v���ƌĂ����}���}���X�J�[�B

���c�}���͌��X�A�V�h�Ə��c��������ł��邪�A

�r���A�V���c�̎�O�ɂi�q��a����Ƃ̘A����������B

���̐��H���g���ĐV�h�`���ÊԂɂP���S�����^�s����Ă��āA

�����u�Q�E�R�E�U�E�V���v�̂Q�����ɂi�q�ԗ����[�������B

�������A���́u�i�q�v�́A�����i�q�ł��u�i�q���C�v�B

���c�}�ƃ^�b�O��g�ނ��ƂŁA�i�q���C���Ǝ���

�ɓ��ւ̐V���[�g���J���A����I�ȓ��}�Ƃ�������B

�����Łu�i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����v�̑�Q�e�́A

���c�}�`�i�q��a����ʂ���u��������v���ŁA

���ɓ��̌��ցE���Â�ڎw���B

�܂��́A�i�q���C���{���E���Éw�̉w�ق����Љ�B

���ẤA�É����������\����X�B

�w�͐̂���@�悪�u����Ă����A�S���̗v�Ղł�����B

���݂��A��a����E�g�����̎ԗ��̐������s���Ă���ق��A

���[�𒆐S�ɁA��������O���[���ԕt�̒����Ґ���������A

���Â�Q����ɂ��Ă���B

���C�����E���{�Á`���ÊԁB

�����m�̕��������Ǝv�����A���a�X�N�̒O�߃g���l���̊J�Ƃ܂ł́A

���̌�a������A���C�����������B

���C�������̂܂ܒH��A�����̎R���z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�ł��A�����̋Z�p�ł́A�ƂĂ������Ȃ��ƁB

�i���ł��A�����o�R�S���ɂ̓X�C�b�`�o�b�N�����邭�炢�c�j

�����ŁA�����͌��z����邢��a����̃��[�g���̗p�B

�����Ƒ������ԑ哮���E���C�����̊J�ƂɎ������̂ł���B

����ł��A���̋�Ԃ̑��s�ɂ́A���C�@�֎Ԃ������P���K�v�������B

�����̂��߂ɁA��Ԃ̒�Ԏ��Ԃ͕K�R�I�ɐL�т��B

��Ԏ��Ԃ�������A�w�ٔ�����ɐ��B

���̔����z�������A���Âʼnw�ق����W�������R�Ƃ�����B

�V�����J�ƈȍ~�́A�O���w��������̒��S�ƂȂ������A

���Ȃ��A�{���n�E���Âɂ����Ă��u�������v�͌��݁I

���V�������V���܂ŁA���D���o�ĉE�̔��X�ŁA

�O���ƕς��ʃ��C���i�b�v����葵���A�w�ق������Ă���B

���C���e�w�̉w�ٓ��l�A��̂ł�Ԃ��g�����u��߂��v�ł��邪�A

���M���ׂ��́A�ł�Ԃ��ʐ��ƂȂ��Ă��邱�ƁB

�܂�A�D�݂ɍ��킹�āA�ł�Ԃ̗ʂ߂ł���̂��B

�V���v���Ȓ��ɁA�����₩�ȐS�����B

���C���������̒��ł́A�ł��D���ȁu��߂��v�ł���B

���āA���{�ōł������S�����Ƃ����A

�x�m��̉͌��ɂ����铌�C���V�����̕x�m�싴���������B

���̋��̋߂��̉͌��́A�t���珉�Ăɂ����āA�Ԃ����܂�B

���͂����ŏx�͘p�Ő��g�����ꂽ�u�����сv�̓V��������

�s���Ă���̂ł���B

���́u�����сv���ӂ�Ɏg�����w�ق��u�����т߂��v(1000�~)�B

���т݂̂Ȃ炸�A�����g���ɂ��u�����сv�͂����Ղ�B

�����т̖��͂��A�w�قŖ��i�ł���Ƃ����̂͊��������肾�B

�É��ł��Ȃ��Ƃ����ƁA�l���̂��Ȃ����v�������ׂ�����������A

���́A�O�����u���Ȃ��v�������ł���B

���j�I�ɂ��A�]�ˎ��ォ��u�O���̂��Ȃ��v�͒m���Ă��āA

�x�m�R�̗N�����ň�������Ȃ��́A��i���Ƃ��B

���̂������A�w�ق́u�������Ȃ��v���u�P�T�O�O�~�v�ƁA

���Ȃ��w�قƂ��Ă͌��\�A�l���͂������́B

����ł��A��x���키���l�͂��肻�����B

�u���Ƃ�܂̂����v(850�~)�́A���Âł͐V�����w�فB

���X�ł́u���āi����܂��j�ٓ��v�ƕW�L����A

�ɓ��E�C�P���́u���Ă̗��v�ɂ����āA���_��ō͔|���ꂽ

���Ă��g�p���Ă��邱�Ƃ��A���͂ɃA�s�[�����Ă���B

���������u���āv�Ƃ́A�I���O�A�����E���̎���ɔ������ꂽ�āB

���̒����c��Ɍ��コ��A���N�ɂ������Ƃ��B

����Ȃ��Ƃf���āA�w�َ��̂��w���V�[�Ȃ���B

�����݂̂Ȃ炸�A�����܂�肪�C�ɂȂ�j���ɂ��s�b�^����!?

���Âɂ́A�����Ŗ��킦��w�ق��Q��ނ����āA

�P�́A�O�S�N�R���Ɂu�O���ҁv�Ƃ��ďЉ���u�邿�炵�v�B

�ŁA�����P���A���́u�n�{�ǂ�v(680�~)�B

�ȑO(04�N)�A�w���������́A���Z�싅�̒n��\�I��

����(��������)����ɂĔ̔�����Ă������̂��������A

���̌�A�{���ڂ낪������ꂽ�͗l�B

�J�W���A���Ȋ��o�ŐH�ׂ���w�قł���B

�J�W���A���Ƃ������A�����͂o�ł��������Ȃ̂�

�u�����т̂��ɂ���v(300�~)�B

�R���r�j���ɂ���Ƃقړ����l�i�ł���Ȃ���A

���I���ꂽ�����т��������ǎ��̂����ŁA

�����グ�Ă���Ƃ̂��ƁB

�u��������P���v�ŁA�X���߂��ɏ��Âɒ�������A

���̂��ɂ���ŏ��������āA�ɓ��Ɍ����������B

���Ȃ݂ɁA����A���ÁE�O���̊Ŕw�قɂ��āA

���c�}���}���X�J�[�ł��ԓ��̔����s���Ă���u�`����齁v�B

���́A�S���`�U�����{�ɂ����āu�t����Łv�������Ă���B

�������قǏЉ��A���ɓ��E����́A

���{�ɂ�����u���̗t���ρv�̐��Y�̂��悻�W�����߂�B

�I�I�V�}�U�N���ƌĂ���ނ̍��ŁA���݂̑����ɂ�

����Y�̗t���g���Ă���Ƃ����̂����A

���̍��̗t���g���āu�`����齁v������Ă���̂��B

�ʏ�o�[�W�����Ƃ͈ꖡ������u�Â��v�Ɓu����v���A

�t�̃E�L�E�L�����C�������������Ă�B

�c�O�Ȃ���A���N�̔̔��͏I�����Ă��܂������A

�t���珉�Ăɂ����ĖK���ۂ́A���Ѝw�����ꂽ���B

�����w����́A�ɂ��܂�R���ň��ނ��Ă��܂���

�݂���F�̓d��(113�n or 115�n)�ł��邪�A

���C�����E�M�C�`�L���Ԃł́A���������Ŋ������ł���B

���̋�ԁA�w�ǂ��e�w��Ԃł��邪�A�P�O�`�Q�O���Ԋu�ʼn^�s����A

���C���̊X�������ɂ��A�����\�͂܂�����Ȃ��B

�����A�����ɂ��߂������A�V�^�ԗ��̓������v�悳��Ă���̂ŁA

�w�ق�H�ׂȂ���A�̂Ȃ���̋D�ԗ����y���݂������́A

�ǂ����A�����ڂ̌v����c�B

�����̃����|�C���g�c�i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����U�u��������v

���}�u��������v�����^�s���J�n���āA�������̂łP�T�N�B

�������A���c�}�ƌ�a����̏�����ƂȂ�Ǝ��ɔ����I�̗��j������B

�P�X�T�T(���a�R�O)�N�A�u���v�Ɓu���u�v�Ƃ����f�B�[�[���J�[���A

�^�s���J�n�A�P�X�U�W(���a�S�R)�N�̌�a����d���ɔ����d�ԉ��ŁA

�V�h�`��a��ԂɁu��������v�Ƃ����}�s��Ԃ��a�������B

���̍��A���c�}�́A��a��Ɂu���c�}��a��t�@�~���[�����h�v�A

��Ԗ��̗R���ƂȂ����A�x�m�R�[�̒��������ɂ�

�u���c�}�Ԓ��R���v�Ƃ������W���[�{�݂��I�[�v�������Ă���A

�����ւ̃A�N�Z�X��i�̂P�Ƃ��āA

��Ԃ̉^�s���s��ꂽ�ƍl����̂��A���ʂ�������Ȃ��B

���̌�A�[������Ă������}���X�J�[���V�����������Ƃ�A

�܂���a������A�i�q���C�̘H���ƂȂ������Ƃ��A

�u��������v�̏��É��L�ƁA�V�Ԃɂ����}�i�グ�A

���c�}�E�i�q���C�̑��ݏ����ꂪ�����B

�P�X�X�P(�����R)�N�R���̃_�C����������A

���}(���}���X�J�[)�u��������v�Ƃ��āA�V�h�`���ÊԂ��A

�P���S�����A�ő��P���ԂT�P��(�y�x��7��)�Ō���ł���B

����u�t�@�~���[�����h�v�́u��a��v���~�A���A�E�g���b�g�v�ɁA

�u�Ԓ��R���v�́A���{��w�̌����{�݂ɂȂ������A

�u��������v���́A�A�E�g���b�g�A�x�m�R�ւ̃A�N�Z�X�A

�����āA���ɓ��ւ̃A�N�Z�X��ԂƂ��Ă̖�����S���Ă���B

���V�h�`���ÁE�Q���Ԃ̗�

���V���߂��̏��c�}�V�h�w�B

�u��������P���v�́A�V�h���V���P�T��(�y�x��7:20)�̔��ԁB

�V���̔������{�s���ɑ����A����Ԏ�̃��}���X�J�[�ł���B

���̃��b�V���ɂ����邱�̗�Ԃ́A���Ò����X���Q�R����

���v���Ԃ���������A�g�[�^���ł͏��Â܂ł��悻�Q���ԁB

�����`�Ђ��荆�`�O���抷���ł́A�P���Ԃ�邱�Ƃ����邵�A

�V�h����i�q�̏Ó�V�h���C���̓��ʉ��������p���ł��A

�P�T�����x�����������x�����A���K�Ȏԗ��Ŋ����A

�������A�抷�s�v�Ƃ����̂������b�g�ł͂Ȃ����B

����Ԃ́u��������P���v�ɂ́A

���c�}�E�Q�O�O�O�O�n���}���X�J�[���[�������B

���̎ԗ��A��{�I�ɂ́u��������v����p�ł��邪�A

�����A�������{�s�ɂ��g�p����Ă���A

�����ւ̃A�N�Z�X�ł����ڂɂ����邱�Ƃ��o����B

�ԗ��́A�V���Ґ��̃n�C�f�b�J�[�B

�܂�˂̔������ƁA�P�i�̊K�i������B

�J�[�y�b�g���~���ꂽ�Â��ȋq�����֓����Ă�����

���N���C�j���O�͂������A�����S�n�̂������Ȃ����R�ƕ��ԁB

��͂葼�Ђ֏�����Ă����Ŕ��i�̃O���[�h�͍����B

�܂��A�R�E�S���Ԃ͂Q�K���āB

�Q�K�����́A�i�q�ɕ���ĉ��R��́u�O���[���ԁv�ƂȂ��Ă���B

����ɑ��Ăi�q���C����́A�R�V�P�n���}�d�Ԃ�������Ă���B

�ԓ��͋��ʂŁA�R�E�S���Ԃ͓������Q�K���Ăł��邪�A

�n�C�f�b�J�[�ł͂Ȃ��A�i�q���C�炵���u���C�h�r���[�v�ȍ��B

���ʂɍ��|���Ă��A�ڂƉ��̑��g�����s�ɂȂ鑋�̑傫���B

�V�C�̂������ɁA���̍L��������x�m�R�߂邱�Ƃ��o������A

�����A�s�ςł��낤�B

�����A�i�q���C�̊Ŕ������P�O�O�n�V�����̍ݗ����łƂ������A

��͂葊�ݒ��ʉ^�]�ɂ�����ӋC���݂��A�Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă���ԗ��B

�O�b�h�f�U�C����܂��[���B

�����c�O�Ȃ��ƂɁA�P�Ґ������Ȃ��B

�����ȂǂŁA��قǂ̏��c�}�Q�O�O�O�O�n���㑖���邱�Ƃ�����B

�u��������P���v�́A�V�h���o�Ē��c�E�{���ƒ�Ԃ���B

�����̋q�w�́A���ɗl�X���B

���c�E�{���܂ŁA�t���ʂ̒ʋE�ʊw�Ƀ��}���X�J�[�𗘗p����l�B

�O��A�����փn�C�L���O�ړI�̐l�B

�����ɂ����K�͗쉀�֕�Q�Ɍ������l�B

���R�A�A�E�g���b�g�ړI�̎�҂�����A

���������̍H��֏o���Ɍ������l�B

�����āA���̂悤�ɁA�ɓ����ŏI�ړI�n�̐l�B

�������ǂ̐l���A���b�V���ɝ��܂����ʋΓd�Ԃ����ڂɁA

�ԓ��̔��Œ����R�[�q�[�ȂǕЎ�ɁA

�����ɖڂ�ʂ�����ƁA�Ȃ�ƒ��̗D��ɂ��ėL�Ӌ`�ȂЂƎ��B

���̉��胍�}���X�J�[�́A�N�Z�ɂȂ肻���ł���B

���āA���}���X�J�[�ł���̂ŁA�E���͉��ƌ����Ă��O�ʓW�]�B

�W�]���͂Ȃ��܂ł��A�擪�ԗ�����͌i�F���h���h����э���ł���B

�V�h���o�ĂP���ԂP�O�����܂�B

�u��������v���́A�V���c�̎�O�ŏ��c�}���ɕʂ�������A

�������������A�����Č�a����̘A�����ւƓ����Ă����B

���̋}���z�̐��H���g����̂́A��{�I�ɂP���ɂW��B

�u��������v�������鎞�����ł���B

�X�s�[�h�͂��Ȃ�������ŁA�����邨���鑖���Ă��������B

�O��̂i�q�ɓ����E�ɓ��}�s���̒��ʉ^�]�Ƃ͈���āA

�����ł͒��ʉ^�]�ő̊��ł��銴�����B

�E�}�J�[�u���ĘA������n���ƁA��u�A�ԓ��̋��~�܂�A

���c�}������i�q���ɓ��������Ƃ��킩��B

�Ԃ��Ȃ��A��a������c�w�̂P�Ԑ��ɒ�Ԃ��āA

���c�}����i�q���C�ɏ斱�������B

���ẮA���c�}�̏斱�������̂܂斱���Ă������A

���ݏ�����ƂȂ����P�T�N�O����́A���̌��i������ɂȂ����B

�݂��Ɍh�炵�Ĉ����p���l�q�́A���Ȑ��X�������o����B

��a����ɓ���Ɓu��������v���̓��[�^�[�����グ�ĎR�o��B

�ԑ��͎R�Ԃ̃��[�J�����Ƃ���������B

���H����������P���ƂȂ����B

���̂��߁A�w�ɓ��邽�тɌ����Ɖ������J��Ԃ��B

���͂��̉����������A��̐푈�̏��Ղł���B

��ɐ\���グ���ʂ�A��a����͂��Ă̓��C�����B

�����́A��������ł������B

��������a����ƂȂ��Ă���A�틵�������B

�Е��̐��H�́A�s�v�s�}�Ƃ������Ƃł͂�����A

�푈�p�̎��ނƂ��āA���o����Ă��܂����̂ł���B

�u��������v���̎ԑ�������A

���܁A��������̋���g���l���̐Ղ����邱�Ƃ��o����B

�u��������v���́A��a��܂łɂ��q����̑��������낵�A

�I�_�̏��Â�ڎw����q�́A�����đ����Ƃ͂����Ȃ��B

����ł��A��a�ꂩ�玩�R�ȂƂ��ĊJ�����ꂽ�U���Ԃɂ́A

�R�P�O�~�Ƃ��������Ȓlj���������`���āA����Ȃ�̏�ԁB

��������́A���S�ȎR����B

�W���S�T�O���[�g���̌�a�ꂩ��A�O���[�g���߂����Â܂ŁA

�W�]�Ȃ���́A�R�������Ă���l�q����ڗđR�B

���[�^�[��X�点�邱�Ƃ��Ȃ��A�y�₩�ȃ��X�g�X�p�[�g���B

�x�m�R�̕��������W�߂�������̓S����n��A

�Ԃ��Ȃ��I�_�E���Â̓��C�����z�[���Ɋ��荞�ށB

�Q���Ԃ̗����A�ЂƂ܂������Ŋ����B

�����ɓ��ʼn���O���E�H�O��

�ɓ������́A���Ɛ��ł����ԕ��͋C���Ⴄ�B

���S�Ɋό��n�̓��ɓ��B

����ɔ�ׂāA�܂������̕��͋C���₷���ɓ��B

翂т����͋C�𖡂킢������A�ԈႢ�Ȃ����ɓ������E�߂��B

���ɓ��ɂ������ʎ�i�̓o�X�B

�u��������1�3�v���ɐڑ����āA���Éw�o�X�^�[�~�i��(4��)����

���C�o�X�́u���ɓ����}�o�X�v�i�\��s�v�j���������Ă���B

�P������́A9:40���́u����E�������p�فv�s���ڑ��B

�o�X�͎O���w�ŐV�����̏�q���E���āA

���悢��A���ɓ��̃o�X�����X�^�[�g���B

���ɓ��̊����E�����P�R�U�����B

�O������A�ɓ��̍��s��ɓ��s�ȂǁA�悭������Ȃ����O��

�Ȃ��Ă��܂����B�R�E�C�P�����o�āA����������D�����z���B

���̓����z����ƁA���悢�搼�ɓ��B

���}�o�X�Ƃ͂����A�O���`�y��Ԃ͂P���Ԕ��߂��B

���\�A������Ȃ��Ƃ������o�ɂȂ�B

����́A���ɓ��̋�������������Ă����B

�g�b�v�o�b�^�[�́A�y��(�Ƃ�)����́u�ٓV�̓��v(500�~)�B

�n��̏W��̂Q�K�ɍ��ꂽ��������ŁA

�������Y��Ȍ����������I�ł���B(��Q��S�Ηj�x��)

���ʂ̃o�X�Ȃ�u�y�싙���v���Ŋ�̃o�X��B

���}�o�X�ł́A�y��̂P��O�u���l�v�ō~�肽�����߂������B

���ʂ̗����ƁA�����蔲���ꂽ�`�������I�V���C�̂Q��ށB

�ǂ�����A�����đ傫�ȕ��C�ł͂Ȃ����A

��̍��肪�Y�����ł̓����݂͊i�ʁB

���ɂ��������̘I�V�͖��͓I�ł���B

�u�ٓV�̓��v���ǂ��炩�Ƃ����A�ό��q���ӎ�����

���C�ł���̂ɑ��u��������v(300�~)�́A

�n���q�D��Ƃ��������̋�������B

����߂��̏��X�œ��������ē�������ȂǁA

�T�^�I�ȉ����̕��͋C�𖡂킦�A���R�Ɨ�������܂��Ă���B

�y��̉���́A�c�O�Ȃ���W���Ǘ��ɂȂ��Ă��܂��Ă��邽�߁A

�������ꂲ�Ƃ̐̈Ⴂ�𖡂키���Ƃ͏o���Ȃ����A

�V�N�Ȃ������A��ɗ������炠�ӂ�Ă���̂��������B

�Ƃ�킯�u��������v�́A�ƂĂ��M��������������Ă���B

���P�Q���̈�ԕ��C��_���Ă����ƁA�K���ɂ�����l�B

�u���ł��߂Ȃ��Ɠ���Ȃ���v�ƊǗ��l�Ɏw������đ��������B

�o����A�������Ȃ��œ��肽�����̂����A����͖������B

���悢�M���ɂ��āA�C���̂����������������\�B

���R�̌b�݂��A���̔M����ʂ��āA�̂ɐ��ݓn�銴��������B

�y��̃o�X����o��ƁA���R����l���Ƃ������ό��n�������B

���l���Ȃ�Ă̂́A�W�O�N��܂Łu����v�Ƃ������ʂ̖��������B

�����̂���̓`�����g���A�m�g�j�̒��̘A�h���ʼn����A

�ό��n�������̂����A�܂��A�悭����オ���Ă�����̂��B

���̓X���[���āA���E��Α��̃G���A��ڎw���B

�y��`�������Ԃ́A���Њe�w��Ԃ̃o�X��I�т����B

���̋�ԁA�����P�R�U���̃o�C�p�X����������Ă��邪�A

�e�w��Ԃ̃o�X�́A��Ԑ��̋������o�R���čs���B

���ɉF�v�{�E���Ǘ��E�c�q�̕ӂ�́A�̂̋����̕���c��A

�Â��ȓ��]�ɉ����đ���ȂǁA���[�J�����[�h���ځB

�����́A�R�O�`�S�O���ɂP�{���x����ė���̂ŁA

�C�ɓ������X�|�b�g������A�C�y�ɓr�����ԏo����B

�����́u�F�v�{(������)�v�̃o�X��̋߂���

�m��l���m��u�O���H���v�Ƃ����L���X������B

�����̖����́u���c�E������齁v(10�J���E1300�~)�B

�܂����J�ɁA�������H�ו��܂Ŏw��B

�����̂��̖̂����E���Ȃ��悤�ɁA�l�M�Ɛ��I������

���傤��Ɍy������̂��|�C���g�Ƃ��B

����A���I

����́A���̎������Â����H

�j�Ȃ�A�P�O�J���ł͕�����Ȃ��������邭�炢�����A

�R�R�͊����ĕ������ځA�H���̗]�C�𖡂킢�����B

�����Ă��u�������̖��X�`�v(800�~)���A

�ꏏ�ɑE�߂��邪�A����͌����ʂ�ɂ��đ��͂Ȃ��B

�Q��~������ƂŁA�����т͑喞�����B

�c�q�̋��������߂���ƁA����(�ӂƂ�)�Ƃ����n��ɓ���B

�����ɈȑO�A����҂̕��ɋ����Ă����������̂����A

�u���������̓��v(500�~)�Ƃ����������ꂪ����Ƃ����̂ŁA

���������s���Ă݂��B

�C�ӂ̉���ɂ͒������A�̍��Y���w���C�I

��͂�̕��C�́A���Ƃ悭�����B

�o���邱�ƂȂ�A�����ƃm���r�����Ă��������̂��B

�Ǘ��l�̕��ɒ����A��������̌���̗N�o�ʂ͌����đ����Ȃ��A

��������ɕ��������̂́A�����U���b�g�����x�B

���̂��߁A�`�����`�����ƔM������͕⋋����Ă��邪�A

�唼�̂����͏z����Ă���B�i���͈����Ȃ��j

�����A�����̐����𖡂킢������A

���������������āA�����̂܂ܒ����ꂽ

�ؗj���E���j���̒��C�`�����E�߂Ƃ̂��ƁB

���������S���Ⴄ�������B

�܂��A�n���ł͊��̏o�邨���Ƃ��Ēm���Ă��邻���ŁA

�����ɏZ��ł��Ă��A�킴�킴���̕��C��_���Ă���l������Ƃ��B

���ɓ��̉B�ꂽ�����ł���B

�������琼�ɓ��̌i���n�E�������܂ł͂T���قǁB

�V���D�œV��������������A�m���������ł�̂������Ȃ����A

����ڎw���̂́A�����܂ł�����B

��������������ĂP�O���قǂ̏��ɁA��i�̘I�V���C������B

���̖��́u��c�����I�V���C�v(500�~)�B

�������̓����݂߂Ȃ���A�C�����悭�ЂƂ����C�B

�n���̑傫���A�l�Ԃ̏�������̊��ł��镗�C���B

�o���邱�ƂȂ�A�[��ꎞ�ɖK�ꂽ�����A

�����͂��܂�傫���Ȃ��̂ō��G�͕K���B

�o���邾���A�Ă��鎞�ԑт�_���������̂��B

���A�����܂ł��i�F���y���ނ��߂̕��C�ł���B

�u��c�����c�v�̉A�ɉB��Č���ƂȂ��Ă���̂��A

�߂��̐m�Ȓn��ɂ���u�Ȃ����̓��v(500�~)�B

�ډB���������A���C�ɓ���Ȃ���i�F�͊��\�c�Ƃ͂����Ȃ����A

�g�̉����Ȃ�����镗�C�͍ō��I

���ꂾ���ɁA���f�L��������̂��ʂɃL�Y�B

�����ꂢ�ȋ�������ɖ����ł��Ȃ��Ƃ������ɂ́A

����ɓ�։����āA���蒬���̘I�V���C�����_�B

���ɐΕ��n��̊C�݂ɂ���u���Z�n���I�V���C�v(�����E����)�́A

���n���l�Ɍ�����Ȃ���̓����݁B

�V��ɂ���ẮA�������ꂪ�ڗ����Ƃ����邪�A

�V�[�Y���ɂ́A�n���̕��ɂ���ĊȒP�ȒE�ߏ������������B

�Ε��E�_���܂ʼn����ė���ƁA�܂��ɐ��ɓ��̐^�����B

�����P�R�U����������Z���^�[���C���������A

�W�����ƂɃA�b�v�_�E�����J��Ԃ��B

���̕��i�́A�܂��ɋ������̂��́B

�����������ɓ���K�ꂽ�̂ł���A

���ЁA���̕ӂ��翂т�����𖡂킢�����B

����������

�u��������P���v�Ő��ɓ��ɓ����Ă��A

��蓹���J��Ԃ��Ă���ƁA����ɒH�蒅�����ɂ́A

���z�����ɌX���n�߂Ă���B

�����œ����Ɉ����Ԃ��Ă��܂��ܑ͖̖̂����B

��͂�ꔑ�͂��������̂��B

����ɂ́A�P�l�ł����܂邱�Ƃ��o���邨���ȏh������B

���X�A���c�̍����h�ɂŐl�C�����������u�ɓ��܂������v�B

���͂��̏t�A���j���[�A���I�[�v����������Ƃ̂��ƁB

�����h�ɂƂ͎v���Ȃ��悤���Y��ȑ���ŁA�P���~���x��

���[�Y�i�u���Ȓl�i�łŏh���ł���͖̂��͓I�ł���B

���u�ɓ��܂������v�z�[���y�[�W

http://www.izu-matsuzaki.com/matsuzakisou/h/matsuzakisou.htm

�q������͐��C����]�B

���̉��i�ł��̒��]�́A�Ȃ��Ȃ��Ȃ��B

�����č���̓c�C���̗m���ɂP�l�Œʂ��ꂽ���Ƃ�����A

�܂��I�L�����C���������B

�������A�\��̒i�K�Řa�����I���ł���B

�[��ꎞ�A�G�߂������A�Ԃ����܂�x�͘p�߂邱�Ƃ��o���悤�B

��ɓ��̋x�ɑ����ǂ��������A�����������I

��ʂɈɓ������̌����̏h�͐l�C���������A�[���ł���B

����͂U�K�ɂ����āA��������������I�V���C������B

�����͎�O���ʂ铒�A���������B

�ߌ�Q�����璩�W���܂œ������\�Ƃ̂��ƁB

�u���W���͑������܂��H�v�ƈӒn���Ȏ�������Ă݂�ƁA

�������āA�|�������čĂт����𗭂߂�ƂȂ�ƁA

���W���Ɏn�߂Ȃ��ƊԂɍ���Ȃ��̂��Ƃ��B

���C�́A�I�[�o�[�t���[�����Ă��邨�����r�����ɗ��ꍞ�މ����A

���X�ς������ۂ߂Ȃ����A�܂�������������Ȃ��B

���Ȃ݂ɁA���т����\������̂ŁA�����̏h�ɂ��Ă͂ƂĂ����K�I

���s�[�^�[�����������ȋC�z������B

����̖��͂́A���ƌ����Ă��f�p�Ȓ����݂ɐs����B

���̒��ł��u�Ȃ܂��ǁv���������������A

�������킢�����������Ă���B

�u�Ȃ܂��ǁv�Ƃ́A���ƍ��̌�Ֆڂ��߂Ɍ�������O�ǂŁA

�C�����̕��������n��Ȃǂɂ悭������B

�|�ō��g������āA���̏ォ��y�����w�ɂ��d�ˁA������A

���̐N����h�����߂ɁA�����グ�đ���Ƃ����B

���̐���オ������u�Ȃ܂��v�Ɏ��Ă���Ƃ��납��A

�u�Ȃ܂��ǁv�ƌ�����悤�ɂȂ����B

����͋ߔN�A�s�u�h���}�g�Z�J�`���[�h�̃��P���s��ꂽ���ƂŁA

�����N�݂̂Ȃ炸�A��҂̖K��������Ă���Ƃ��B

����̗��������������݂́A�V��j���A�ǂ̐���ɂƂ��Ă��A

�C���������炮�ɈႢ�Ȃ��B

����H�������[�g���A�I�g�N�ɉ��ɂ́A

���c�}�d�S���̔����Ă���u���ɓ��t���[�p�X�v�����E�߂ł���B

http://www.odakyu.jp/train/ticket/couponpass/izu.html#01

�s�����u�������荆�v����ƂȂ邪�A

���ÁE�O�����珼��E�_���܂ł̃o�X���R���ԏ�����B

�A��̂����Ղ͕t���Ă��Ȃ����́A�O������V�����Ƃ����̂�

�ł������B�i�O���`�����F�V�������R��3890�~�j

�܂��A�O�Љ���u�x��q��ɓ��t���[�p�X�v�ł�

����E�������G���A�̓J�o�[���Ă���̂ŐS�����B

�����P�̂i�q�E���S���ʓ��}�u��������v�B

��������Ƃ��Ȃ��Ƃ������́A��x����������B

����́A�ł��V�����u�i�q�E���S���ʓ��}�v�����グ��B

�Q�O�O�U�N�U���P�W���i���j�j �ɓ��}���c�҂Q

���}��ԂƂ����A�S����Ђ̊Ŕ��i�B

�Ŕ����ɁA���}�𑖂点�Ă����Г��Ŋ�������̂���{���B

�������A���́g�ǁh��ł��j���āA���Ђ̘H���ɏ�����Ă���

���}��Ԃ��킸���Ȃ��瑶�݂���B

�����ō����́A���}��ԂƂ��Ă͋H�L�ȑ��݂ł���

�u�i�q�E���S���ʓ��}�v�ɃX�|�b�g�ĂȂ���w�ق��Љ��B

�g�b�v�͂i�q�ƈɓ��}�s�A�ɓ������S���ʂ���u�x��q�v���B

�w�ق́A�ɓ��}�s���E�ɓ��}���c�w�����グ��B

�i�q�ƈɓ��}�s�A�ɓ������S���Ƃ̒��ʉ^�]�̗��j�́A

�ɓ��}�s�����J�Ƃ����P�X�U�P(���a�R�U)�N�ɂ����̂ڂ�B

�����A�ɓ��܂ł͉���s�y�q�����̏��}��Ԃ��^�]����Ă����B

���̗�Ԃ��A�ɓ��}�J�ƂƓ����ɓ������������邱�ƂɂȂ�

�P�X�U�X(���a�S�S)�N�A�V�����O���w�J�Ǝ��ɁA

�ꕔ�̋}�s�u�ɓ��v���u���܂��v�Ƃ��āu���}�v�Ɋi�グ�B

�����Ɂu�i�q�E���S���ʓ��}�v���a�������̂ł���B

�P�X�W�P(���a�T�U)�N�ɂ́A���̓��}�u���܂��v�Ƌ}�s�u�ɓ��v��

���}�u�x��q�v�Ƃ��ē����A�l�����I�ɂ킽���Ċ���𑱂��Ă���B

���݁A�����`�ɓ��}���c�Ԃ́A�Q���ԂS�O�����܂�B

�^�s�������炷��A���������X�s�[�h�A�b�v���]�܂�邪�A

�ɓ������̓��H����̈����ɋ~���Ă���_���c�B

�܂��A����ɒ����܂ŋC���������߂Ă����ɂ́A���x�������Ԃ�!?

�ɓ��}���c�̉w�ق��Љ��̂́A�Q�O�O�R�N�Q���ȗ��A��x�ځB

�����͍\���H��������Ă���A�ɓ��}���Y�u���X�g�����Ղ�݂��v�B

���X�͉��D���E���̔��X�A���D������Đ��ʂ̂Q�����B

�i�����́A���D�O�̔��X�̕��������B

�i�Ȃ��A�ɓ��}���c�ł͗�Ԃ��Ƃɉ��D���s����B

���̂��߁A���R�Ƀz�[���ɓ��邱�Ƃ͕s�\�j

�c�Ǝ��Ԃ́A���X���`��W���܂ł����A�ߌ�S�����Ԃ̒���֍ŏI�A

�u���߰�ޭ��x��q52���E�r�܍s�v���o��Ǝ�����̓X���܂��B

���̎��_�ŕٓ����]���Ă���A���z�Z�[���ƂȂ�͗l�B

�܂��́A���N�̐V��w�فu�ɓ��Â����v(1700�~)����B

�C�Z�G�r�������A�h�[���Ə�����������Ȃ���B

�܁A�k�������͎̂��������A�R�R�͕��͋C���y���݂����B

�Q��~��鉿�i�ŁA�����܂ł�����̂͌����ł͂Ȃ����B

���͂��̉w�فA���N�W�O���N���}�����i�s�a�̎����\��

�ɓ��}�������ŊJ�������w�قŁA

�ɓ��}���c�ł́A�P���P�O��(����)�̌���̔��Ƃ̂��ƁB

�U���ȍ~�A�ď�̓C�Z�G�r�̋����Ԃɓ����Ă��܂�������

�����͎b���x�ނ��A�H�ɂ͍Ăѕ�������\��B

���ɓ��̖��o�Ƃ����A�Ƃɂ������ɂ��u���ڑ�v�B

�q���̍��A���ӂ�̐e�ʂ���͂��݂₰���Ƃ����A

���܂��āu���ڑ�̔��Ђ��v�������B

�ǂ���Ǝv���āA��R�����Ă��ꂽ�̂��Ǝv���̂����A

�R�l�������Ȃ��j�Ƒ����H�אs�����ɂ́A�ׂ��d�������B

���������������A���ڑ�̏ċ��B

�L��݂ȂA�����ɏ������B

�u���ڑ�̏ċ��Ȃ�ĐH�������Ȃ��c�v�B

�����v���āA���\�N�������Ă��Ă��܂����B

�������A���̍l�����͌��ł������B

���́u�����ڂ̉��Ă��ٓ��v(1000�~)�́A

����Ȑl�Ԃ̉��l�ς���ς����Ă���邩������Ȃ��B

�������Ղ�̋��ڂ̖��킢���A�������̎_���Ɉ����o�����B

���ږ{���̖��Ƃ������̂́A����قǂ܂łɔ����������B

�����g���ځh�̖��͂�̊��ł����̂́A

���i��ʂ��āu�h�g�̔������v��m�������Ƃ��傫���B

���ڂ̎��Ǝɗ��̊Â݂��g�ݍ��킳�������킢�͌����B

���́u���ڑ�̂킳�їt�����v�i900�~�j�́A

�V��ɗR������킳�т̗t���ς������A�N�Z���g�B

���ɃV���v���ȍ\���ŁA�ʂ����������A

�����ł��y�����Ƃ��������Ȉ�i�B

���ڂ̉w�قɂ��ď����Ă��āA���߂Ďv���B

���́A���܂�ɂ��b�܂ꂽ�y�n�ň���Ă��܂����̂��B

�x�m�R������O�A�����|���̓�����O�A

�������A�|�����ڂ����ē�����O�B

�y�n�𗣂ꂽ���ƂŁA���̐������q�ϓI�ɔF�߂�ꂽ���A

�u������O�v�����ݍ���ł��܂����͕̂ς��Ȃ��B

���ڂÂ����̗L��݂́A���������Ɣ���Ȃ��̂����c�B

�u���ڑ�̉����i�v�i840�~�j�B

�g���ʂقNj��ڑ₪�D���h�Ȃ�ĕ���������A

����ȕ��ɂ͂����̂�������Ȃ��B

�u���v���g�����u�����i�v�Ƃ����w�ق́A

��D�E���c���Ȃǂɂ����邪�A�ɓ��}���c�ɂ����݂���B

�����������������ɁA���o���V�r�A�ɂȂ炴��Ȃ����A

�����Ɉ����H�ׂ�����A���̉w�ق��I�����ɓ����Ă���B

�i1050�~�j

�ߊC���̂̊C�̍K�������Ղ�̈ɓ��}���c�w�فB

�����ȃC�Z�G�r�ƁA���Ƃ����ڌ����ł��D���ɂȂ����ڂ̉��Ă��B

���̂Q�͂��ЁA������Ă��������B

�����̃����|�C���g�`�i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����T�u�x��q�v

�ŋ߂́g�͒Í��h�Ȃ�Ă̂��L���ɂȂ��āA

���t�̓�ɓ��́A���Ȃ�̐l�C���Ă���B

�������A���Ă���~�J���̓�ɓ����̂Ă������B

�t�قǐl�͂��Ȃ����A�^�Ă̂悤�Ȕς��Ƒ��A������Ȃ��B

��ɓ��������͂������ɖ��킦��̂́A

���͂��̎��G�ł͂Ȃ��낤���B

�������`���c�E�Q���ԂS�O���̗�

�u�x��q�v���ɂ͂R��ނ���B

�܂��́A�ł��O���[�h�������u���߰�ޭ��x��q�v�B

90�N�ɓo�ꂵ��251�n�d�Ԃ�����g�p����A�S�Ԏw��ȁB

�O���[���Ԃ͂R��V�[�g�ŁA��������ق��A

���}����������߂ɐݒ肳��Ă���B

���ʂ́u�x��q�v��81�N�o��A113�n�����ނ������A

���C�����̓d�Ԃł͍ŌÎQ�ƂȂ�185�n�d�Ԃ��g�p�B

���R�Ȃ��ݒ肳��A�C�y�ȏ�Ԃ��o����B

�o�ꓖ���́A���ʗ�Ԃƕ��p���ꂽ�ԗ��̂��߁A

�V�[�g���|��Ȃ��������A���ł̓��j���[�A������A

�悤�₭���}�炵���ԓ��ɂȂ����B

���}�Ȃ̂Ɂu�����J���v���A�c�O�Ȃ���r���ʼnw�ق̗����͂Ȃ��B

�����E�����̂���M�C�ӂ�ł��Ζʔ������̂����c�B

�����āA�y�E�x���𒆐S�ɉ^�s�����u���]�[�g�x��q�v�B

�ɓ��}�s�̊Ŕ�ԁu(�A���t�@)���]�[�g�Q�P�v���[������A

���S�̗�ԂƂ��ď��߂ē����w��������ʂ������B

�����T���̒��ǂ��ɁA�����w�Ŏ��S�̓d�Ԃ����邱�Ƃ��o����B

�u���]�v�ɓ��������u���]�[�g�Q�P�v�́A85�N�̃f�r���[�B

�����A���̏Ռ��͑����Ȃ��̂ł��������A�Q�O�N�ȏ�o���������A

�Â������������Ȃ��̂͑f���炵���B

���ہA�i�q�́u���߰�ޭ��x��q�v���o�����̂��A

�ɓ��}�́u���]�[�g�Q�P�v�̑��݂����������炾�B

���ݏ�����̂����ʂ��������ꂽ�����Ⴞ�낤�B

���Ȃ݂ɂ��̓d�ԁA���i�͔M�C�`�ɓ��}���c�Ԃ�

���ʗ�ԂɎg�p����Ă���A���}�����Ȃ��ŏ�Ԃł���B

�u����������炻���͈ɓ��v�Ƃ����R���Z�v�g�̉��ɓo�ꂵ��

�u���߰�ޭ��x��q�v�ɂ́A���̗��O�̎����̂��߂ɁA

�ԓ����D�̔p�~���s��ꂽ�B

����ɏ�Ԍ��Ńr���[���f�B�Ȃ邨�o����ɐؕ���������B

��Ԍ��ɂ��o������Ƃ����̂́A

�V�����̃O���[���ԁi�����{�j�ł͂悭�����邪�A

�ݗ������}�ł͋H�L�ȑ��݁B

�`���b�g�D��ȋC���ɐZ�邱�Ƃ��o�����u�ł���B

�i�F���y���ނȂ�A�ǂ́u�x��q�v�ł��u�`�ȁv���m�ۂ������B

�`�ȂƂ����̂́A�Y�o���u�C���̑����v�̍��Ȃł���B

�ŋ߂́A�C���^�[�l�b�g���g�����w��Ȃ̗\��T�[�r�X�ł�

�u�`�ȁv���I�ׂ�悤�ɂȂ��Ă���ق��A

�w�̎w��Ȍ����@�ł́A�Ă�����ȕ\����I�ׂ�̂ŁA

���̃T�[�r�X�́A�ϋɓI�Ɋ��p�������Ƃ��낾�B

���āA�������o�ĂP�T���A�u������v��n���Ă܂��͓����E�o�B

�V�q���t�߂Ń^�C�~���O���ǂ���A���}�̉����ƃf�b�h�q�[�g�B

�˒ˎ�O�ōŏ��̃g���l����������A�E��Ɋω��l��������Α�D�B

�n�����n���Ďb���s���A���߂ɊC���m�F���č��{�Òʉ߁B

���c���邪����Ɉ�u���E�ɓ���A�g���l�������Ƃ��납��A

���悢��C���ԋ߂ɔ����Ă���B

���{��w��O���A���C�������ł̓r���[�X�|�b�g�B

���͌��ōŏ��̉���q�𗎂Ƃ��A���ؐ��n���ĐÉ����B

�q�������������M�C���߂���ƁA��Ԃ͈ɓ����ցB

�K�N���ƃX�s�[�h�������āA�s���Ⴂ�̒�Ԃ�������B

�ɓ��ŏ��̃r���[�X�|�b�g�́A�ɓ�����̎�O�B

����Ă���ΐ��ʂɏ������]�߂�B

�썑�I�ȕ��͋C�̍����P�R�T�����������Ă�����A�Ԃ��Ȃ��ɓ��B

�����ŏ斱������サ�āA��Ԃ��ɓ��}�s���ɓ��������Ƃ�����B

�A�b�v�_�E����̊����Ȃ���A�S���t�R�[�X�̌������ɁA

���C���]�߂�A��ޕt�߂��̂Ă������B

�Ԃ��Ȃ��ɓ������Ŏ�҂̑唼�������A�ԓ��̕��ϔN��A�b�v�B

�����ނ藧�����߂�M��̉w�ŁA�����ɗ������Ƃ������B

���̕А����c���߂���A���悢��u�x��q�v�̃n�C���C�g�I

���ɓ��̔g�ł��ۂ��Ԃ͑��s�A�ɓ��哇���ԋ߂ɔ���B

�u��Ԃ͂��ꂩ�瓌�ɓ��̊C�ݐ��𑖍s���܂��v

����Ȉē������������āA�ɓ��}���ōł����N���N����u�ԁB

�����o�ĉ͒Â܂ł́A�g���l�������݂Ȃ���C���y���߂�B

�@�䎛�ŁA���ɓ����ʂ̋q�𗎂Ƃ��ĂR���B

�I���E�ɓ��}���c�̍s���~�܂莮�z�[���Ɋ��荞�ށB

�悭�u�ԓ��̐��|�E�����̂��߁c�v�ƃz�[���ő҂�����邪�A

�u���]�[�g�x��q�v���ɂ��[�������ɓ��}�s�́u���]�[�g�Q�P�v�ł́A

���c�̉w�ɒ����ƁA�����Ɓu�ԊO���|�v���s����B

�u���]�[�g�Q�P�v�̔���́A���ƌ����Ă��O�ʓW�]�B

�����𗁂тđ��邾���ɁA���K���X������₷���̂����������A

�Ŕ��i�ւ̈���ƁA���͎�����B

�u����Ă悩�����Ȃ��v�Ǝv�킹�Ă����ЂƃR�}�ł���B

�n�C�O���[�h�ŏd���A�o�u���̖��c������������u���߰�ޭ��x��q�v�A

�J�W���A���Ōy���A�W�O�N�㏉���̋�C������u�x��q�v�A

���]�Ȃ炨�܂����u���]�[�g�x��q�v�B

�R�́u�x��q�v�A�����A���Ȃ��͂ǂ��I�Ԃ��H

�����c�̊X�Ŋ�����u���j�v

������t�̂T�N�A���ĊW���ł��ٖ��ɂȂ����Ƃ�����B

���̓��ĊW�̌��_�́A�����m�u���D�v�B

���̎����ꂽ�A���Ęa�e���ɂ���āA

���فA�����ĉ��c�̂Q�`���J���ꂽ�B

�Q�O�O�N�ɂ킽��u�����v�������ꂽ�u�Ԃł���B

�]�ˎ���A���҂��̍`�Ƃ��ĉh�������c�B

���̉��c���A�P�W�T�S�N����̂S�N�ԁA

���{�j�̕\����ɖ��o���B

���̖��c����A���ɓ`���鎛���u���厛�v�B

���Ęa�e���ׂ̍����l�߂��s���A

�A�����J�C�R�ɂ����{���́u�m�y�R���T�[�g�v��

�s��ꂽ�̂��A���̎��Ȃ̂��������B

�T���𒆐S�ɁA�����ɂ̓A�����J�W���X�~���̉Ԃ��炭�B

���̍��肪�A���̒n�����ĊW�̌��_�ł��邱�Ƃ��A

�ۉ��Ȃ��Ɋ���������B

���̌��ʁA�A�����J�l�́u���c�̊X�����R�ɕ��������v��

��ɓ���邱�ƂƂȂ����B

���A�y���[���[�h�ƌĂ��ӂ�i�摜�j���A

���̐̂́A�����̃A�����J����舕������̂�������Ȃ��B

�����A�J���I�ȍ`���䂦���A���{�̏����ƃA�����J�l�̊Ԃɂ́A

���R�ƃt�����h���[�ȊW�����܂ꂽ�Ƃ����B

�ł��A�����ق��Č��Ă����Ȃ������̂����{�̖�l�B

�����������獢��Ƃ����ə�߁A���������ɂ��������Ƃ��B

��l�Ƃ����̂́A���̎���������ɕېg�ɑ�����̂��B

���̒��ŁA�P�̔ߌ������܂ꂽ�B

�L���ȁu���l���g�v�̘b�ł���B

�M��H�̖��Ƃ��Đ��܂�A��\�l�ɂ���

���c����̔��e���ւ�|�W�Ƃ��Ė���y�����B

���̔������䂦�A���{�̖�l�̖ڂɗ��܂�A

�A�����J�̏�����{���̎��E�n���X�̎����ƂȂ����B

�n���X�Ɏd�������Ԃ́A�Z�����̂ł��������A

���̎��A���g�ɕ��ʂ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��悤�ȑ����

�x����ꂽ���Ƃ������āA��������͓i�܂�āA

�u���l�v�Ɣl����}�𗁂т邱�ƂƂȂ��Ă��܂����B

�̂Ɍ��������⎖�Ƃ���肭�������A

�����Q�S�N�A���J�̖�ɐ�ɐg�𓊂��āA

����A���̔g���̐��U�̖������낷�c�B

�i�摜�͂��g���J�������������E�����O�j

���́A���c�����̎��z�Ԃ��������G�߁B

���c���ʂւ̗��s���v�悵�Ă�����������Ǝv�����A

�K�ꂽ�為�ЁA�J���Ƃ������j�̌��̕��������łȂ��A

���j�̋��Ԃɐ��܂ꂽ�u�A�̕����v�����߂����B

����͂����Ȃ��u����v�I

�ɓ��ɗ�����A��͂����Ȃ��̂��u����v�ł���B

�����A���c�̎s�X�n�ɂ͈������ꂽ�������ꂪ�ꌬ�̂݁B

������Ƒ���L���āA��ɓ����̉�����ڎw���B

�ɓ���т��J�o�[���Ă���o�X�u���C�o�X�v�B

���݂͕��Љ�����A���c���ӂ͓�ɓ����C�o�X�̃G���A�ƂȂ�B

��ɓ����ʂւ́A�ɓ��}���c�w�̃o�X����A�R�E�S�Ԃ���

����A�ΘL��`���ʂ̃o�X�ɏ�荞�ށB

��ɓ��ɂ́A����Ή���Ƌ|���l����̂Q�����邪�A

����͉���Ή���A�|���l����͉������̈����ł���B

����Ή���́A����̉��x���A���悻�P�O�O�x�ƍ����A

���鏊�œ�������������āA�����炵��������邪�A

�c�O�Ȃ���A������u��������v�͏Z����p�ŁA

�O���̐l�Ԃ́A���̎{�݁u��̓���فv�𗘗p���邱�ƂɂȂ�B

���ٗ��͑�l�X�O�O�~�ł��邪�A���b�J�[���P�O�O�~�Ȃ̂ŁA

������A�P�O�O�O�~������ƍl���Ă悢�B

���́u��̓���فv�A�����P�U�O���b�g���Ƃ����N�o�ʂɂ�

�ւ�炸�A�I�V���C�����݂���Ȃǎ{�݂��傫���B

�܂��A���َ҂������������A�z�����p����Ă���B

�P�O�O�O�~�Ƃ����������ٗ����A����䂦��������Ȃ��B

���̒��ŁA�I�V���C�́u�̓��v�Ɩ��t����ꂽ�����A

���������ɂȂ��Ă���͗l�B

�܁A��ӏ������ł��A���������̗������݂����Ă���̂�

�~���Ƃ������Ƃ��B

�g�������h�Ƃ́A�܂��ɂ��̂��ƁB

�u�|���l�v�ƌĂ��A�|�Ȃ�̌ʂ�`��������̊C�ݐ��́A

���c�̔��l�A�͒Â̍���l�ƕ��ԁA�ɓ��O����l�ɐ������A

���{�̏��E�S�I�ɂ��I��Ă���B

���߂邾���ő傫�Ȗ��������o����C�ݐ��́A���������Ȃ��B

��������Ƃ����_�ł́A�������

�|���l�ɂ���u�݂ȂƓ��v(300�~)�̕�������₷���B

���������ɂ����āA�C�݂���͏�������Ă��邪�A

�o�X��u���_���O�v���炷���B

�߂��ɂ͏������Ȃ��璓�ԏ�������āA�Ԃł��n�j���B

����łP�O�O�x�ŗN���o�����A�����ʂ������h�������́A

�|���l�Ɉ��������ԂɁA����Ȃ�ɂ����������ɂȂ��Ă��邪�A

����ł��A���\�M���B

�����A�����̓��[�͖ō���Ă���ق��A

�������ɂ́A���|����Ƃ���܂ō���Ă���B

���͂��́u�݂ȂƓ��v�A�X�Q�N�ɏo������r�I�V��������ŁA

�ǖʂɂ͋���ȃ����[�t�������Ă���A

�ό��q�ł�����₷���A���Y��ɍ���Ă���B

�M�������ɔ��āA�������[�Ńm���r�����Ă�����A

�Ⴂ�N���Q�l�A��œ����Ă����B

���C��Œ��肪�e�ނ̂́A�����Ă��A��A�̔N�z�̕��Ȃ̂����A

�������A�N�̂P�l���b�������Ă���ł͂Ȃ����B

�u���A�Ȃ�Ǝ��̕�Z�̂��ׂ̍��Z�̏o�g�B

�������w������͓s���ŁA���̍Ŋ�̗w�������Ƃ����B

���̏t�A�Љ�l�Ƃ��āA�悭�j�b�|�������ł��b�l������Ă���

�u�t�@�b�V�����Z���^�[���܂ނ�v�ɏA�E�A

���ǁA�����E�x�m�{�̓X�܂ɔz�����ꂽ�Ƃ����B

�����ď��߂Ă̋x�ɂ��A�ɓ��̉���ւ���ė����̂��Ƃ��B

���z�̗ǂ��ƒ���̐S�n�悳�́A�A�܂������炢�ɐڋq�����B

�������ăA���o�C�g�����Ă����A���̊w���o�C�g�N���A

������Ƙb�����Ă݂�A�d���̏o���s�o���͐����ł������A

���̒��肪�o����t���b�V���}���Ȃ�A�d�����o�������B

�����̂��X�́A�����l�ނ��l�����̂ł͂Ȃ����B

�`�F�[���X�����ɋ��������������낤���A�撣���Ăق������̂��B

�|���l�ŏh�����Ȃ�A���E�߂́u�x�ɑ��E��ɓ��v�B

�P���~���x�ł��Ȃ�L���A�Y��ȕ����ɔ��܂邱�Ƃ��o����B

���C�͏z�����A��r�I�����̐����������邱�Ƃ��ł���ǎ��Ȃ��́B

�H�����o�C�L���O�`�������A���͈����Ȃ��B

�ɓ��Ń��[�Y�i�u���ȏh��T���̂ł���A�I�����̈�Ƃ������B

�u�x��q�v���ŖK�ꂽ��ɓ��B

��ɓ���K���ۂ́A�K�{�A�C�e���Ƃ��Ă��E�߂������̂��A

�u�x��q��ɓ��t���[�������v�ł���B

�R���ԗL���A�ɖZ���ł��g�p�ł���ق��A

�����`�ɓ��}���c���u���߰�ޭ��x��q�v�ʼn������邾����

���������A���ɓ��E�������܂Ńo�X������B

���̑��݂�m��Ȃ��̂��A�o�X�Ō����Ŏx�����Ă���ό��q��

��������ꂽ�B

�����ł��I�g�N�ȃ`�P�b�g��T���̂́A���̊�{�B

���ЁA���p���ꂽ���B

����́A�i�q�`���S���ʓ��}�ōs�����̑�Q�e�B

�����ɓ������̐������A���ɓ������グ��B

Copyright(C) 2005 Nippon Broading System,Inc,All Reserved.