2006年1月

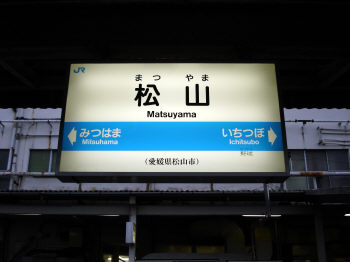

2006年1月31日(火曜) 松山編

12月・1月と年をまたいでお送りしてきた

駅弁膝栗毛の瀬戸内ノスタルジック紀行。

ラストの今回は、2003年以来2回目となる

JR予讃線・松山駅の駅弁を取り上げます。

東京から四国最大の都市・松山まで、

新幹線と特急「しおかぜ」を乗継いで6時間あまり。

北へ向かった場合と比較すると、

ちょうど東京〜函館間と同じくらいです。

混雑する時期には、東京〜高松間を走る

個室中心の寝台特急「サンライズ瀬戸」が

松山まで延長運転されているので、

時間に余裕があれば、お薦めです。

松山駅では、前回訪れた2年前と変わらず、

「鈴木弁当店」が、改札を入った正面の場所で

駅弁を販売していました。

営業時間は、朝6時から夜8時ごろまで。

ただ、混雑する時期には、夕方5時を過ぎると

売切れてしまっていることもしばしば。

昭和30年代以来の名物「醤油めし」など一部商品は、

少数ながら改札外のキオスクでも取り扱いがあります。

今回、まずは「マドンナ弁当」(840円)から。

マドンナとは、もちろん、夏目漱石「坊っちゃん」の

登場人物に因んで、2000年の松山駅リニューアルから

発売されています。

二段重ねの上品な見た目ですが、

実際に口にすると、なかなかのボリュームです。

こちらは、瀬戸内定番・穴子を使った

「瀬戸のあな子寿司」(710円)。

今治の焼穴子に対して、松山は煮穴子です。

シンプルな丸い器に入って、中味は彩り豊か。

手堅くポイントを押さえた感じです。

駅弁業界では最近、復刻物が最近人気です。

今月は福山でご紹介しましたが、松山でも

2000年の松山駅リニューアルから昭和15年の駅弁が再現され

「汽車弁当」(630円)の名で販売されています。

中味は2段重ねで、丁寧な作りの幕の内。

掛紙には、戦争の色が色濃くにじみますが、

何となく「凛」とした雰囲気も漂います。

さて、松山の名物駅弁といえば「醤油めし」(740円)。

前回は赤いボール紙に覆われていましたが、

青い掛紙になっていましたので、改めてアップしておきましょう。

より風情のある雰囲気になって、もちろん美味しさは今まで通り。

松山駅の他、松山観光港などでも購入可能です。

さて、松山というと「野球」と縁の深い土地。

去年、ヤクルト・古田(現・兼任監督)が

2000本安打を達成した「松山坊っちゃんスタジアム」でも、

試合があると「鈴木弁当店」が出店していることが判明。

駅弁マーク入りの弁当を販売しています。

画像は、四国アイランドリーグの試合で、

600円で販売していた「幕の内弁当」です。

まあ、野球場で駅弁屋さんが弁当を売るケースは、

よくある話で、横浜スタジアムの崎陽軒は有名です。

定番「シウマイ弁当」は、球場内の場合は高めの810円。

掛け紙は、スタジアムバージョンになっています。

(余談ですが、横浜スタジアムで思い出したのは、

私がスタジアムで必ず食べる、崎陽軒の「カツカレー」。

意外と知られていない(?!)のですが、隠れた人気商品で、

客の入りがいい阪神戦では、試合開始前に売切れます…)

また、昨年日本一に輝いた千葉ロッテの本拠地、

千葉マリンスタジアムでは万葉軒さんが弁当を販売。

選手名入りの弁当など、話題作りも得意です。

(2002年9月の「駅弁膝栗毛」参照)

また、昨年新規参入した楽天の本拠地、

フルキャストスタジアム宮城でも、仙台駅弁のこばやし、

NRE仙台支店が「駅弁」そのものを販売していました。

また稀な所で、夏の高校野球の県予選で駅弁に遭遇するケースも。

例えば、静岡・愛鷹(あしたか)球場で試合があると、

三島(沼津)の桃中軒が、駅弁マーク入りの商品を販売。

私も購入致しました。

野球好き&駅弁好きならば、球場で食べる駅弁も、

また違った趣向で面白いかもしれません。

■旅のワンポイント〜瀬戸内ノスタルジック紀行Ⅴ・伊予の街並み

瀬戸内のノスタルジックな風景を求めて歩いてきた

今回のシリーズもひとまずラスト。

温泉が少ない瀬戸内の中にあって、松山では、

久々にホンモノの温泉に出会えて、嬉しい限り!

温泉初の重要文化財「道後温泉本館」で一風呂浴びて、

明治の空気を感じてから、今回の街歩きはスタートです。

●港町・三津

まずは伊予鉄道の郊外電車・高浜線に揺られます。

どこかで見た顔だと思ったら、それもそのはず、

昔、京王線で活躍していた車両でした。

伊予鉄道は四国最初の鉄道で、官設の予讃線が敷設される前に

開業した歴史あるローカル私鉄です。

昔は対抗する会社もあったようですが、

地元のタクシー運転手さんによれば、伊予鉄道には、

地域の有力者がバックボーンにいたことが大きいとか。

ローカル私鉄ゆえ、小さな駅に細かく停まっていきます。

途中、風情のある木造駅舎を見つけて、思わず途中下車。

「三津(みつ)駅」は、建てられた年はわかっていませんが

おそらく1931年頃の建築ではないかと言われています。

ただ現在、バリアフリーの問題や耐震性の問題から、

改築が検討されているとのこと。

何とか上手いこと、遺して頂きたいものです。

木造の駅舎に昔ながらの改札。でも、よ〜く見ると、

SuicaのようなICカード対応の機械もあって

そのギャップがちょっと面白いです。

ちなみに、この駅は夏目漱石の小説、

「坊っちゃん」にも登場しています。

今回の旅では、様々な渡船が出てきましたが、

この「三津の渡し」は、応仁の乱の翌年、

1469年に始まった渡し船という歴史ある渡し舟。

実は松山市道・高浜2号線の一部になっており、

なんと無料なんです。

この渡し舟、どこかで観たことがあるなぁ…という方は、

かなりの映画好きか、田中麗奈さんのファンか。

去年、テレビドラマでリニューアルされた

映画「がんばっていきまっしょい」で、

この「三津の渡し」が出てくるんですね。

私、実は三津の町を歩くのは2度目でして、

学生時代に地図も持たずに、JRの三津浜から

先ほどの伊予鉄道の三津の駅まで、

ぶらぶらと歩いたことがあります。

その時は、三津の町にこんなのどかな光景があったとは、

当然知らないわけで、映画を観てはじめて

「勿体無いことをした…」と思った次第。

以来10年近く、ずっと行きたくて仕方なく、

今回ようやく念願が叶ったという感じです。

ロケ地つながりで、このハンカチをご記憶の方は、

結構居るのでは!?

ここは先ほどの三津からも近い、伊予鉄道梅津寺駅。

ちょうど15年前の今ごろです。

一世を風靡したドラマ「東京ラブストーリー」の最終回で、

主人公の赤名リカ(鈴木保奈美さん)が、

永尾完治(織田裕二さん)に宛てて、

口紅で「バイバイ」と書いたハンカチを

柵に結びつけて別れを告げたシーンが、この梅津寺駅。

15年経った今も、ハンカチを結んでいく人が絶えません。

改めて観直すと、恥ずかしくなるようなドラマですが、

当時は、結構真剣に観ていたものです。

ドラマが高度になったのか、“事実は小説より奇なり”で、

虚構の世界より、現実に起こる出来事の方が

よりドラマ性を帯びたものになってしまったのか。

15年間、ここで潮風に吹かれているハンカチを眺めながら、

時代の移り変わりを感じてしまいました。

●商家町・内子

さて、再びJR松山駅に戻って、松山から先を目指します。

予讃線も松山の先、伊予市からは今も非電化。

振子機能を搭載した四国ご自慢の特急車両

「2000系」で運行される、特急「宇和海」に乗り込みます。

4両編成のローカル特急ですが、1時間間隔で運行。

スピード感溢れる、豪快な走りを見せてくれます。

松山から「宇和海」に揺られること30分。

まずは「内子(うちこ)」にやってきました。

私が訪れた日は、小雪舞う寒い日。

そぞろ歩きもそこそこに、茶屋に駆け込んで

温かい珈琲を1杯いただくことに。

息子さんが八王子で家庭を持っているという

店のご夫婦に内子の町について色々教えて貰います。

元々、内子は木蝋の産地として栄えた所なんだそうです。

幕末〜明治の蝋作りは、海外輸出もした先端産業。

今の世なら、IT産業と言ってもいいでしょうか。

しかし、文明開化の足音と共に、ガス灯、電灯が普及。

一気に衰退産業となってしまいました。

でも、当時、この地域が潤った様子は、

1つの建物を通してうかがい知ることが出来ます。

歴史的に、富は蓄積されると、芸術に向き始めるもの。

例えば、イタリアでルネサンスが起こったのは、

地中海貿易でメディチ家を代表する富豪が生まれたことと

大いに関係があります。

逆にいえばお金のない所に、文化が発展することはありません。

内子には「内子座」という昔ながらの芝居小屋があります。

町に昔からの「芝居小屋」があるということは、

人々に歌舞伎や芝居を観る余裕があった…。

つまり、この地域は相当潤っていたということになるんですね。

この「内子座」、昭和後半まで町民ホールとして使われ、

昭和60年に取り壊されそうになりましたが、

住民の熱意で再建、今も現役で内子の目玉になっています。

●城下町・大洲

さて、内子を後に再び「宇和海」で10分ほど。

伊予大洲駅で下車、大洲の街もいい所です。

愛媛県一の大河「肱川」の畔の高台に聳えるのは、

2004年7月に再建されたばかりの「大洲城」です。

城好きの方なら、各地の再建された城を訪れることも

多いかと思いますが、訪問して興ざめするのが、

表向きは城なのに、中はコンクリむき出しだったり、

近代的なビルになっている城。

ご丁寧にエレベーターまで完備してあると、

「あぁ、金の無駄だったなぁ」なんて思ってしまいます。

でも、この大洲城は、再建した天守閣の中では

訪れる価値の高い城。

今のご時勢にあって、歴史に忠実に、偽装などなく、

ちゃんと「木造」で再建しているんです。

法律に詳しい方ですと、

「確か消防法で3階以上の木造建築は違法では?」と

余計な心配をされたかもしれませんが、この大洲城は特例!

詳細な設計図が残っていたことが決め手となって、

木造で建築することが許されたというんですね。

中はまだ新しい木の香りが漂っています。

大洲城からは、肱川を渡る予讃線の鉄橋も見えます。

日中、特急以外の各駅に停まるローカル列車は、

多くが1両編成のワンマン列車。

小さいレールバスのような車両が、トコトコ走ります。

松山〜伊予大洲間の予讃線は、2つに分かれています。

先ほどの「内子」を経由する、20年前に出来た「新線」。

もう1つは、海沿いからこの肱川に沿って走る

昔からある「伊予長浜回り」の線路です。

特に途中の下灘駅は、夕陽の美しい駅として有名。

また、肱川が伊予灘に注ぐ長浜の町には、

かつての勝鬨橋のような「可動橋」が今もあります。

今回は、時間の都合で行けなかったのが心残り。

次に取り上げる時は、この「伊予長浜回り」の路線を

ご紹介したいと思います。

ロケ地といえば、大洲には「おはなはん通り」があります。

昭和41年の朝の連続テレビ小説の撮影が行われた所で、

ご覧になった世代の方なら、とてもノスタルジックな風景か。

通りの近くには、レンガ造りの建物や明治の街並みなどが

残されています。

この他、あまり取り上げられていませんが、伊予大洲駅から、

大洲城方面へ行く途中、狭い道路の商店街には、

結構、昭和後期の風景が残っています。

特に、かつて地域ごとにあった味噌・醤油造りの店が健在。

店の周りには、実に香ばしい香りが立ち込めています。

また、突っ込みを入れたくなるのが、フジタレコード店。

店頭にアーティスト名をデカデカ書いてあるのはいいんですが、

「BOOWY、Wink、工藤静香…」。

完全に昭和63年で時が止まっています。見事!

そんな町をぶらぶら歩いていると、店先の番犬が、

尻尾を振って寄って来たり…。

大洲、いい意味で「想定外」でした。

●宿場町・卯之町

さあ、内子・大洲と来て、次の町は八幡浜。

八幡浜は、フェリーが発着している街で、

九州・別府などと結ばれています。

八幡浜〜別府航路は、特に夜行便が便利で、

到着後も朝まで仮眠できるのがgood。

私も、2度ほどお世話になっていますが、

別府へ抜けて待っているのは、竹瓦温泉の一番風呂。

のんびり旅の方には、特にお薦めです。

今回は八幡浜はパスして、先の卯之町へ。

卯之町は、宇和島へ向かう街道の宿場町として

栄えた、町並みが美しい所です。

まずは「宇和米博物館」へ。

米の博物館ですが、ご覧いただければ

推測がつくように、昔の小学校の校舎。

昭和3年の建築で、校舎に伴い移築されたそうです。

私が通っていた小学校も、昔はこんな感じでした。

しかし静岡という土地柄、耐震基準の改訂もあって、

在学中に跡形もなく取り壊されてしまいました。

昭和初期の建築で、デザインも悪くなかっただけに、

「こうやって遺しておけば観光資源になったのに…」と

今になれば思いますが、昭和50年代当時はまだ、

「新しいものはいいもの」の時代だったんでしょうね。

ここの「宇和小学校」の木造校舎の特徴は、

何と言っても、柱が一本もない「長い廊下」!

「百間廊下」の名の通り、実に「109m」もあるんです。

毎年秋にはここで「Z-1グランプリ」なるものも

開かれるんだとか。

「F-1」は車、「M-1」は漫才、じゃあ「Z-1」は?

「雑巾(zokin)がけ」の「Z」ということです。

卯之町の目玉は、やはり学校!

こちらは明治15年建築の「開明学校」です。

平成9年には国の重要文化財に指定されています。

アーチ型の窓から見える教会が、モダンな雰囲気を

引き立てていますね。

ちなみに信州・松本にあるのは“開智学校”。

この2校は“姉妹校”提携を結んでいるそうです。

今回の旅、シメはアンパンマン列車が使われた

ディーゼルカーの特急「しおかぜ」号で…。

電車の「しおかぜ」号は、松山止まりですが、

1日2往復だけ、岡山〜宇和島間を直通。

乗換えの手間が省けることから好評です。

便利なきっぷは、いずれも四国の駅で発売しています。

「内子・大洲街並み散策パス」

http://www.jr-eki.com/service_ticket/htm/uchiko-ozu_machinami7%7E11.htm

「ええとこ南予…」

http://www.jr-eki.com/nanyo/index.html

●東京から、今回のコースを回るとしたら…

<1日目>…鞆の浦

東京8:13ー「のぞみ9号」−福山11:55〜バス〜

「鞆の浦」〜バス〜福山17:55ー「のぞみ57号」−

広島18:19…広島市内(泊)

<2日目>…呉・尾道

広島10:06ー快速「瀬戸内マリンビュー1号」ー呉10:48〜

呉市内〜呉14:10ー快速「瀬戸内マリンビュー3号」−

三原15:48/15:58ー快速・岡山行ー尾道16:09〜

夕暮れの尾道を散策〜尾道20:06ー岡山行ー福山20:26

…福山市内(泊)

<3日目>…瀬戸内の島々

福山7:50〜高速バス「しまなみライナー」−大三島BS

(多々羅大橋)8:49/9:22ー大山祇神社〜宮浦港11:25ー

フェリーー木江港11:50〜木江の町並み〜木江港13:48ー

快速船ー大長港14:02〜バス〜御手洗〜バス〜

大長港16:22ー快速船ー今治港16:49〜今治市内〜

今治18:34ー特急「しおかぜ19号」ー松山19:11…

松山市内(泊)

<4日目>…四国の懐かしい町

松山9:00ー特急「宇和海3号」ー内子9:28〜

内子の町並み〜内子11:41ー特急「宇和海7号」ー

伊予大洲11:50〜大洲の町並み〜伊予大洲13:53ー

特急「宇和海11号」ー卯之町14:20〜卯之町の町並み〜

卯之町16:06ー特急「宇和海18号」ー松山17:11…

道後温泉(泊)

<5日目>…道後温泉・三津・広島

道後温泉〜松山市駅〜伊予鉄道(15分間隔)〜三津〜

三津の町並み〜松山観光港〜スーパージェット(1時間間隔)〜

広島港〜広電・路面電車(およそ1時間)ー広島16:40ー

「のぞみ64号」−東京20:46

今回、尾道・呉・鞆の浦・大三島・木江・御手洗

今治・三津・内子・大洲・卯之町と、

本州・四国の両方から、瀬戸内の懐かしい町並みを

駆け足で巡ってみました。

特に印象に残ったのは、瀬戸内の島々。

あと、瀬戸内は「渡し舟」をはじめとする

「船の文化圏」であるということ。

日常生活に「船」がここまで馴染んでいるエリアを

見たのは、初めての経験でした。

駆け足で回るのもいいですが、どこか1つの島に

ゆっくり腰をすえて滞在するのも楽しそう…。

瀬戸内の島巡り、お薦めです。

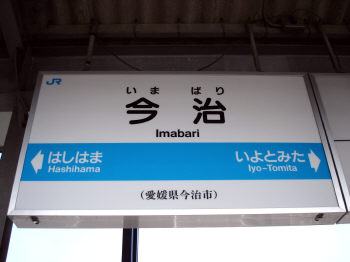

2006年1月23日(月曜) 今治編

福山から高速バスで「しまなみ海道」を渡って、

四国にやってきたライター望月。

駅弁膝栗毛、今回はJR予讃線・今治駅の駅弁を紹介します。

タオルと造船の町・今治。

岡山から特急「しおかぜ」号で2時間と少し。

東京から新幹線を乗り継ぐと、5時間半ぐらいかかります。

今治駅は、1987年からの工事で高架化され今風のつくり。

でも、四国の駅は、自動改札が導入されていないので、

改札口では、駅員が1人1人に声を掛けながら、

スタンプを押したり、きっぷを回収したりします。

自動改札はもちろん、Suicaに慣れてしまった身には、

ちょっと新鮮な感覚を憶えます。

そんな改札口を出ると、駅弁売場は???

よく探すと改札を出て左、手前に戻る感じの

奥まった所に場所に、うどん屋と一緒にありました。

ウ〜ン、ちと分かりづらい…。

でも、本当にいいモノは見つけにくいということでしょうか。

今治では「二葉」さんが、朝7時〜夜7時半までやってます。

調製所は、北口を出て右側、高松よりの線路沿いにあって、

駅からは2〜3分といったところ。

予約をしておけば、時間に合わせて作ってくれるのも

魅力的です。

今治を代表する駅弁は「瀬戸の押寿司」(1160円)です。

井桁が組まれ、笹の葉に包まれた押寿司。

真ん中の大葉もいい香りです。

でも、主役は何と言っても「鯛」!

水流激しく、海の難所として知られる来島海峡。

この厳しい環境の中で揉まれて、身が引き締まった

天然の活のいい鯛が使われると評判の駅弁なんですね。

いざ口にして「味が物足りない」と感じた方は、

若さの証拠か、味の好みが独特か。

ひとまずここは、鯛の上品な甘みを

心ゆくまで堪能したいものです。

2日保存がきくので、土産としても使えます。

もう1つの看板商品が「鯛めし弁当」(740円)。

ほぐし身になっている鯛の味わい、食感共に良く、

量も価格も程々。

小腹が空いて、何かすぐ食べたいという時は、

水色の掛紙が掛かっている740円の

「鯛めし弁当」を選んでおきましょう。

鯛めしを、腹いっぱい味わいたい場合は、

おかずのボリュームがある黄色いボックスに入った

1160円の「鯛めし弁当」がお薦め。

落ち着いたおかずが、鯛の上品さを引き立てます。

瀬戸内の海の幸を存分に味わいたい方は、

「しまなみ海道ちらし寿司」(950円)。

ひょうたん型の容器にぎっしり詰まっています。

現地予約購入の場合、付け合わせのみかんゼリーは、

お好みで煮ものをチョイスすることも可能。

電話口で希望を聞いてくれました。

キメの細かい対応に感心。

さて、ここまでの4つの商品は、駅弁大会などでも

見かけることが出来る駅弁。

でも、この「あなごめし」(840円)は、

現地でないと手に入らない、知る人ぞ知る名駅弁!

たれの甘さ、焦げ目の苦さ、穴子のそのもの味が混じって

最高の美味しさを作り上げています。

瀬戸内には、殆どの駅に穴子の駅弁がありますが、

その中でも最高レベルの味と言ってもいいと思います。

業者によっては、もっと高いお金を取られているでしょう。

容器は味気ないものですが、中味はホンモノです。

加えて興味深いのは、併設のうどん屋さん。

ここで販売されている「日替わり定食」(うどん+420円)は、

ご飯に、駅弁と同じ素材が使われている日があります。

(あなごめし(水)、鯛めし(木・日)、ちらし(土))

時間が許せば、このあたりを狙ってみるのもいいのでは。

味で勝負の今治駅弁、お薦めです!

■旅のワンポイント〜瀬戸内ノスタルジック紀行Ⅳ・しまなみ海道

瀬戸内海に浮かぶ島の数、実に「727」といいます。

ただ、この数も周囲が0.1キロ以上ある島の数。

小さな島まで含めたら、もっと沢山の島があるわけです。。

島の多くは、広島(安芸)と愛媛県(伊予)にまたがる島々、

いわゆる「芸予(げいよ)諸島」にあります。

瀬戸内ノスタルジック紀行の4回目は、

この芸予諸島をバスと船を使ってまわり、今治を目指します。

旅のスタートは、福山駅バスターミナル2番のりば。

「今治行」の高速バスに乗り込みます。

この「福山〜今治」線は、中国バス、トモテツバス、

しまなみバス、瀬戸内運輸各社による共同運行で、

ほぼ1時間に1本の運行。

途中、尾道から「しまなみ海道」に入って、

向島・因島・生口島・大三島・伯方島・大島を経由、

今治まで1時間40分ほどのバス旅です。

今回はまず、途中の大三島を目指します。

99年に開通した「しまなみ海道」ですが、

実は生口島と大島の島内については、高速道路は未開通。

高速バスも、この区間は一般道の国道317号線を

のんびりと進みます。

特に生口島の中は、左手に瀬戸内の海、右手にみかん山と、

なかなか、のどかな風景が味わえます。

正月過ぎということもあって、みかんの直売所には、

「祝!紅白出場 ポルノグラフィティ!!」といった

垂れ幕も下がって、地元の英雄であることをうかがわせます。

ただ、高速道路の工事は着々と進んでおり、

地元紙の報道では、この春にも開通の運びなんだとか。

利便性は向上しますが、のどかな風景を

間近に見られなくなるのは、少し残念。

1時間ほどの乗車で「大三島バスストップ」に到着。

ここから島内バスに乗り換えて…と思ったのですが、

接続が悪く、1時間近いロスタイムが発生。

そんな時は、近くの「道の駅・多々羅しまなみ公園」で

お茶でもしながら、小休止がおススメです。

ここは、全長1480メートル、世界一の斜張橋、

「多々羅大橋」を眺めることが出来る絶景スポット。

「斜張橋」というのは、メインの塔から

「斜めに」張ったケーブルで、橋げたをつるす橋のことで、

巨大なハープや鳥が羽ばたく姿に例えられるというんですね。

近くで見ると、とにかく存在感が圧倒的!

この日は殆ど波もなく、湖に架かっている感じですが、

れっきとした「海」に架かる橋です。

この橋は、広島と愛媛の県境にもなっています。

さて、ようやくやって来たバスで向かった先は、

今回、最も注目していた「大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)」。

何せ、日本総鎮守、日本民族の総氏神が祭られている所となれば

“一度は行っておかねば…”と思ったわけで。

その名にふさわしく、樹齢2600年という神木・クスノキが、

絶えることのない参拝客を迎えていました。

この大山祇神社で、ぜひ行っておきたいのは「国宝館」(1000円)。

何と、日本の国宝や重要文化財に指定されている「甲・鎧」の

実に8割が、この神社に「奉納」されているんですね。

内部の撮影はNGのため、残念ながら画像はご紹介できませんが、

何気なく「へぇ、これが甲…」なんて思いながら見ていると、

「奉納 源義経」とか「奉納 源頼朝」等と、歴史上の人物が、

その辺の普通の人と同じように出てあるのが実に印象的。

奉納されている国宝の中で、最も古い「禽獣葡萄鏡」は、

飛鳥時代のものと標記されていますが、

「何てこたぁない」と思って見ていてはいけません。

葡萄が描かれていること自体が、実に貴重!

当時は日本、中国でも葡萄は栽培されていませんでした。

葡萄があったヨーロッパからシルクロードを延々と運ばれ、

海を渡り、日本にやってきた…。

以来1500年近く、瀬戸内の小島で珍重されているとなれば

「国宝」になるのも当然でしょう。

そして、ガイドブックには出ていないものも多いのですが、

三島大祝安用の娘・鶴姫着用の「紺絲裾素懸威胴丸」は必見。

簡単に言えば、日本で唯一「女性用の鎧」が残っているんです。

いやぁ、これは見事!

鶴姫がそうだったのか、さては展示の仕方の妙か、

実に見事な「くびれ」をしています!

ちなみに見た感じでは、胸の豊かな人には辛そう。

“野田社長”のお眼鏡に適うような女性ですと、

まず着用はムリです。

この大山祇神社、島々を渡って行く価値はあります。

人生で一度は、行っといた方がいいかも。

さて、今度は大三島から快速船で20分あまり、

大崎上島の木江(きのえ)を目指します。

しまなみ海道からは外れてしまった島々ですが、

こういう所にこそ、渋い町並みが残っているんです。

かつて九州〜京阪神を結ぶ航路の寄港地として、

特に風待ちの港として栄えた木江。

大正から昭和初期にかけては、

造船業も発達して、歓楽街も栄えました。

今は、造船業も縮小されて静かな町ですが、

建物が華やかな時代の名残りを今に伝えています。

中でも、木造三階建の徳森旅館(画像中央)や、

その近くで目立つ、木造五階建の建物は、

存在感のある建物です。

木江では1時間ほどの乗り継ぎで、再び船に揺られ、

みかんで有名な大崎下島の大長(おおちょう)港を目指します。

この辺りの人たちは、生活の足が完全に船。

三原、竹原、今治など、この地域の大きな街とは、

1〜2時間に1本の間隔で、快速船で結ばれています。

乗船券売場の人と、地元の方とは完全に顔見知り。

さりげない日常会話が交わされています。

訪れたのは、大崎下島の御手洗(みたらい)地区。

ここも、江戸時代・享保年間から中継貿易港や

参勤交代の大名が宿泊した場所として栄え、

木江以上に、街並みが魅力的な所です。

94年には「街並み保存地区」に指定され、

大長港からは、バスで5分ほどで到着します。

船の到着に合わせたバスの発車時刻になっていますが、

下船客の中にバスを目指す人が居ないとみると、

即座に発車させる傾向があるようです。

ですから、バスに乗る場合は、船を下りたら、

乗車の意思をしっかりアピールした方がよさそう。

まあ、歩いても15分程度なので、

乗り遅れたとしても、そんなに影響はないんですが…。

御手洗の地名の由来には、古代日本の神功皇后が、

三韓出兵の折、この天満神社の井戸で手を洗ったことに

由来するという伝説が残っています。

この他、菅原道真が大宰府に流される途中、

ここで手を洗ったとか、平清盛がここで手を洗ったなど、

いろんな伝説があります。

右手の建物は「若胡子屋」という茶屋だった所です。

この御手洗、遊女とは切っても切れない関係の町。

「若胡子屋」は100人もの遊女を抱えていました。

元々、御手洗沖で停泊した舟に「おちょろ舟」という小舟が

水や薪、食料品などを調達していました。

実はこの舟で、春も売られていたというんですね。

今で云う所の“出張”みたいなものでしょうか。

そんな女性達を「おちょろ女」と呼んでいました。

何らかの理由があって、貧しい家から瀬戸内の小島に

売られてきた若い女性。

平成に入って、そんな女性達の墓が108つ、

山の斜面から見つかり、改めて供養されたといいます。

静かな古い街並みは、時代を超えて、

この町に生きた人の、様々な息遣いを伝えています。

さて、だいぶ寄り道をしましたが、

再びしまなみ海道に戻って、今治を目指します。

「しまなみライナー」は、愛媛県内での乗車が出来ない分、

大三島〜今治(松山)の間に、路線バスが走っています。

こちらも、ほぼ1時間に1本程度の足が確保されています。

しまなみ海道を走るバスのいい所は、

何と言ってもバスからの眺望!

島々を眺めたり、最前列に座れば前面展望もバッチリです。

今治のランドマークといえば「今治城」。

1604年に藤堂高虎によって作られました。

(現在の天守閣は、1980年に再建)

交易の重要性から、砂浜に城が作られた珍しい城でもあります。

その名残りは、今もお堀の水に「海水」が使われている所に

見ることが出来まして、実際、お堀をのぞくと

ボラなど、たくさん海の魚が泳いでいます。

今治の街も路地に入ると、懐かしい風景が…。

時間があれば、名物の焼鳥など味わいたい所ですが、

こちらは、また次回とすることに致しましょう。

瀬戸内の懐かしい風景を巡っている今回の旅。

次回は、いよいよラスト。

松山から内子、大洲、卯之町を回ります。

2006年1月9日(月曜) 福山編

年末年始は、瀬戸内を巡っている「駅弁膝栗毛」。

2006年は、JR山陽本線・福山駅からスタートです。

東京・毎時13分発の「のぞみ」号に乗って、

3時間41分で到着する広島県の東端・福山。

この13分発の「のぞみ」(広島行)は、

3月のダイヤ改正での「博多延長」が決まっており、

東京〜博多間は、日中ほぼ30分間隔で結ばれます。

在来線は、山陽本線と福塩線が接続しています。

福山の駅弁は、先月紹介した三原と同じ「浜吉」。

元々は「鞆甚」という業者が販売していましたが、

3年前の今ごろ、自己破産してしまいました。

その後2003年3月から「浜吉」が出店して販売しています。

売店は、改札口を出て右手前方と新幹線乗換改札前。

朝8時半ごろ入荷して、営業時間は朝9時〜夜7時半。

改札内売店は、夜9時頃まで営業することもあります。

この他、新幹線ホームのキオスクでも販売があります。

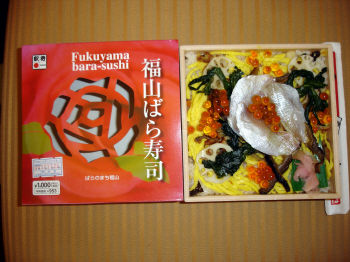

福山に進出した「浜吉」は、

オリジナル商品を発売するなど積極的に活動しています。

中でも「福山ばら寿司」(1000円)は、その代表。

終戦直前の空襲で、市街地の多くが焼け野原になった福山市。

「もはや戦後ではない」と経済白書に記された昭和31年、

市民が公園に、およそ1000本のばらの苗を植えたことを

きっかけに「ばら公園」が出来ました。

現在、その「ばら公園」には5千本以上、

福山市内には、およそ50万本のばらが植えられているそうです。

「ばら寿司」も、あなご寿司をベースに、

ばらの花をモチーフにした彩り豊かな駅弁。

錦糸卵の甘さとイクラがはじけた時のしょっぱさ、

酢めしの甘酸っぱさなど、味覚のバランスが見事な駅弁です。

福山で駅弁を買うなら、まずはコレです。

2003年の「のぞみ」号停車を記念して生まれたのが、

「福山観光双六弁当」(1100円)。

「幕の内」と銘打っていますが、

基本は「浜吉」の“駅弁オールスターズ”といってもいい内容。

鯛あり、松茸あり、牛肉あり…、お得感は十分です。

迷った時は、この弁当を選んでおけばいいと思います。

「特製幕の内・福山」(1050円)は、

上品さが漂うオーソドックスな幕の内。

手に取るだけで、なんとなく気持ちが改まる感じです。

こういった「浜吉」の弁当の原点とも言うべき弁当が、

「昭和十五年復古弁当」(900円)。

三原の回でも申し上げた通り、最初は糸崎駅の弁当屋。

この糸崎駅で昭和15年当時、30銭で売られていたものを、

再現したのがこの「復古弁当」です。(三原でも購入可)

今回は福山駅で、朝8時半の入荷時に購入したのですが、

三原から運んできたにもかかわらず、

赤飯には温もりが残っており、出来立て感そのまま。

ただの赤飯弁当とナメてかかると、これは損しますよ。

懐かしさを超えた美味さを味わうべし!

■旅のワンポイント〜瀬戸内ノスタルジック紀行Ⅲ・鞆の浦

新年になると、必ず聴こえてくる琴の音色といえば…、

ご存知、宮城道雄の「春の海」。

この「春の海」は「ドコの海」か?

実は、福山市郊外の小さな港町「鞆の浦(とものうら)」といわれます。

それというのも、宮城道雄の父親が、この鞆の浦生まれ。

幼少のころ宮城道雄も、よく訪れたであろうということから、

「春の海の舞台は鞆の浦である」と言われているそうです。

瀬戸内海のほぼ中央にあり、この辺りで潮の流れが変わることから

古くから「潮待ちの港」として栄えてきた「鞆の浦」。

瀬戸内ノスタルジック紀行の三回目は、新春にふさわしく、

ホンモノの「春の海」と懐かしい風景を訪ねます。

福山駅の改札を出て右側に進んで、、南口のバスターミナル・

11番のりばから「鞆港(ともこう)」行のバスに乗り込みます。

毎時「0・15・30・45」分の分かりやすい15分間隔で運行され、

所要時間はおよそ30分。(運賃510円)

年間100万人の観光客が訪れる「鞆の浦」を

代表するスポットが「福禅寺・対潮楼」。

江戸時代に、計12回往来した朝鮮通信使の一行が

一休みした場所として知られています。

さあ、ここから「春の海」を眺めます。

かの朝鮮通信使が「日本で最も景色が美しい場所」と

絶賛したという「対潮楼」からの景色。

そして宮城道雄が「春の海」と聴いて思い浮かべた景色。

78畳の広間で、静かに佇みながら、

正面の弁天島、その向こうの仙酔島を眺めていると、

身も心も厳かな気分になってきます。

どこからとなく、琴の音色が聞こえてきたような

気が致しました。

「対潮楼」の前から、仙人も酔いしれる美しい景色と

伝えられる仙酔島へ福山市営渡船が出ています。

20分間隔の運航で、所要時間は5分、往復240円。

ここはぜひ、時間を作って小さな船旅を楽しみたいもの。

私も乗って島に渡ってみました。

やはり瀬戸内海は、夕方が最高です。

船上から眺められる弁天島は、

西日を受け、赤く染まって「対潮楼」からの景色とは

また違った趣がありました。

そして白い砂浜と赤い多島美も見事!

国民宿舎に宿泊すれば、同じ景色を

より高い場所から眺めることが可能です。

その国民宿舎の入口には、戌年にちなんで犬…、

ではなくて、タヌキが遊んでいました。

私の田舎には、まるで犬のように

タヌキを飼っているお宅がありましたが、

結構、人懐っこく、ひょこひょこ寄って来るもの。

何でも仙酔島は、タヌキの楽園になっているそうで、

最初は2匹ぐらいだったのが、天敵不在でドンドン増え、

今では食糧不足から共食いをしてしまうそうです。

仲間に襲われて、尻尾をかじり取られたタヌキも

たくさん見受けられました。

もう1ヶ所訪れておきたいのが「沼名前(ぬなくま)神社」。

地元では「ぎおんさん」と呼ばれていて、

平安時代の古文書「延喜式」にも記されている

由緒ある神社です。

あの京都三大祭の1つ「祇園祭」が行われる

京都の八坂神社は、実はここが本社。

会社で言えば、親会社よりすっかり子会社の方が

大きくなってしまったような感じ…。

途中で「ささやき橋」という小さな橋を見つけました。

応神天皇の頃、朝鮮半島・百済からの使者を

接待する人物が、職務を忘れてこの橋の上で、

恋の話に耽ってばかりいた所、この事実が発覚、

噂になって、海に沈められてしまったとか。

以来、悲しい恋の伝説のある橋として

鞆の町に語り継がれているそうです。

鞆の町は、車1台すれ違うのもやっとのくらいの

昔ながらの街並みです。

店舗に掲げられている「保命酒(ほうめいしゅ)」は、

鞆の浦を代表する名産で、1659年から続く

16種類の薬草が調合された漢方薬のお酒。

日本最古の滋養強壮酒ともいわれます。

歩いているうちに小雪が舞ってきた鞆の町。

建物はだいぶ新しくなりましたが、

街の基本構造は、室町時代からほとんど変わっていないと

地元の方は話しています。

国の重要文化財に指定された「太田家住宅」の辺りは、

まるで江戸時代にタイムスリップしてしまったかのよう。

アミューズメントパークや博物館などに、

よく江戸時代を「再現」したものが作られていますが、

正直な所、心にフィットしないというか、

どことなく胡散臭さが感じられるもの。

でも、鞆の町を歩けば、「作り物」ではない、

伝統に裏打ちされた「昔の街の空気」が、

今にしっかりと伝わってきます。

鞆の港は、かつて北前船の寄港地として繁栄しました。

その栄華を今に伝えるのが、港に建つ常夜灯。

現在のものは、安政時代に再建されたものですが、

それでも150年近くという歴史あるもの。

鞆の町の「象徴」とも言われます。

夕陽を浴びる港もまた、いいでしょう。

今回、ぶらぶら出来たのは2時間ちょっと。

鞆の町をじっくり味わうためには、半日は必要です。

東京からでは、早起きして8時台までに「のぞみ」に乗車、

午後イチには福山に入りたいところです。

さて、尾道・呉・鞆の浦ときた、瀬戸内ノスタルジック紀行。

次回はしまなみ海道を経て、瀬戸内の島々をまわります。

久しぶりに四国の駅弁も紹介する予定です。

Copyright(C) 2005 Nippon Broading System,Inc,All Reserved.