旅行大好きな、新米ライター望月が、

実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。

お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。

|

|

旅行大好きな、新米ライター望月が、 実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。 お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。 |

|

| 2005年3月19日(土曜) | |

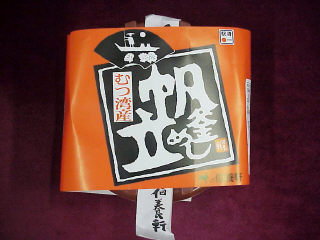

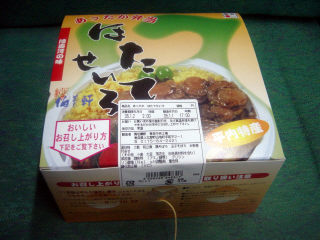

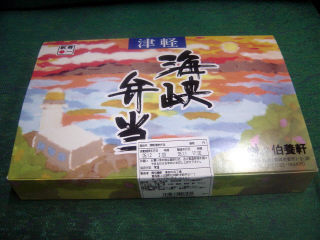

| “暑さ寒さも彼岸まで”といいますが、 雪国でも、ようやく春の兆しが感じられるのが今ごろ。 そんなわけで私も“雪解け間近の北の空に向かい…”と “いい日旅立ち”。(実際行ったのは冬本番でしたが…) 今回は、JR東北本線・青森駅の駅弁を紹介します。  青森駅は、東北本線・奥羽本線の終着駅。 一方で函館を結ぶ津軽線〜津軽海峡線の「始発駅」でも あります。東北新幹線の八戸開業で「はやて」と 特急を乗り継ぎ、東京からは、およそ4時間で到着。 将来、2010年度には、東北新幹線が延伸し、 少し離れた「新青森駅」がターミナルになる予定です。  青森駅の駅弁は「伯養軒・青森支店」の製造販売です。 正面口の改札を抜けて、左前方に駅弁の売店があります。 営業時間は、朝7時から夜8時半までですが、 遅い時間帯は、売り切れていることも多いので、 どうしても遅い時間であれば、予約をおススメします。  この他、ホームでの台車売りも健在です。早朝から、 特急が発着する1〜2、3〜4番線で販売しています。 夜は寝台特急「日本海4号」の発車時間まで営業。 以降の時間も、そば屋が営業している間は、 とり置きをしてもらうことが、交渉次第で可能です。   青森を代表する駅弁といえば「帆立釜めし」(900円)。 構内売店のみならず、特急列車の車内販売や 駅弁大会にも、必ずと言ってもいいほど顔を出す一品。 昭和37(1962)年発売開始の歴史ある駅弁で、 プラスチック釜ですが、彩りも豊かです。 全国一を誇る、陸奥湾の代表的味覚「帆立」を リーズナブルに味わえるのも魅力です。   温め機能がついた「あったかほたてせいろ」(1000円)も せっかく頂くのであれば、いいですね。 小ぶりの「帆立」の個数は決まっていないようですが、 厳寒の地における移動で「温かいもの」を、 口に出来るのは、有り難いものです。   「津軽海峡弁当」(1020円)は、昭和63(1988)年、 青函トンネルの開業を記念して誕生した駅弁。 フタを開けると、背面には青函トンネルにまつわる うんちくが書かれており、ファンならずとも、 資料としても有効活用できそうです。中味は、 鮭いくらご飯、帆立フライなど北の海らしい味覚に、 青森りんごの甘煮など、直球ねたも冴えた味です。 青森で駅弁選ぶなら、この辺りをチョイスしておけば ハズレはないでしょう。  東北一帯を販売エリアとしている伯養軒には、 各県ごとに「○○味づくし」と称する駅弁があります。 この青森バージョンが「青森味づくし」(1000円)。 青森県の名産を、少しずつながらも上品に、 いろんな種類を味わえるのが魅力的です。  青森駅は日本の駅では珍しい「行き止まり式」の構造。 現在、八戸〜函館を結んでいる特急「白鳥」号は、 青森駅で進行方向の変更を余儀なくされます。 やはり、これは青函連絡船時代の「名残り」。 行き止まりの先は、港の岸壁へ繋がっていました。 今は閉鎖された、連絡船へ向かうこ線橋を、 当時の旅人達は“津軽海峡冬景色”の歌のごとく、 無口で足早に上っていったのでしょう。 佇んでいると、やはりアノ歌を口ずさみたくなる、 青森駅で最も旅情を感じさせるスポットであります。  そんな青森駅を、今では92年に完成した 「青森ベイブリッジ」なるものが一跨ぎ。 現地では、市街地の交通渋滞の解消になったようですから、 「時代の変化」と素直に受け入れたいところですが、 どうも“異物”と捉えてしまうのは、 北の駅にひなびた風情を求める旅好きのわがままか…。 上野駅も始発駅の座を譲り、乗換駅は八戸に移り、 北海道連絡の本命は、とうに飛行機へと移った今、 新時代の姿を、必死で模索しているように思える 今の青森駅であります。 ■旅のワンポイント〜津軽鉄道・ストーブ列車で行く太宰の故郷  上野〜青森を結んでいた特急に「はつかり」号という 列車がありました。この「はつかり」号にはよく、 昼は座席車・夜は寝台車として活用できる 「583系」車両が充当され、高い車高とブルーの編成美で、 コアなファンを魅了してきたものです。 ただ一般的には、リクライニングしないボックス席と、 3段式の狭い寝台が敬遠され、人気は今ひとつでした。 車齢40年近くなった最近は、廃車も相次ぎ、 残った車両も臨時列車として昔の名残りを伝えています。 今回は青森〜秋田間を結ぶ、特急「かもしか」号として たまたま遭遇、これで弘前へ向かいます。  弘前から五能線で、吹雪の五所川原にやってきました。 今回の旅の目的は、昭和5年開業のローカル私鉄、 津軽鉄道を走る「冬の名物列車」を味わうことなんです。  やってきました、ご存知「ストーブ列車」! 毎年11月半ば〜3月半ばまで、 五所川原〜津軽中里の間・およそ20キロを トコトコと走る、津軽の冬を象徴する列車です。 3両編成のうち、2両はツアーなど団体さん向け。 残り1両に、土地の人と一般客が乗り合わせます。   この列車の目玉は…“ストーブ”です! 「だるまストーブ」が設置された列車なんてのは、 世界を見渡しても、この津軽ぐらいでしょう。 使用している石炭は、サハリンから輸入したもので、 ストーブ自体も、既に発売中止のレアモノ。 1往復ごとに、最大10キロもの石炭を使用するそうです。 随時、車掌さんが、石炭の補充や火加減をチェックします。 ちなみにストーブの火力は、なかなかのもの。 ストーブでは、焼きおにぎりを作ったり、 車掌の許可があれば、スルメを焼くのもOKとか。 ま、地元の人々は、チョット外れた席に座っていました。  先ほど石炭を補充に来た車掌さん、今度は切符の販売です。 今では珍しくなったパンチで穴を開ける、昔の切符が健在! 駅で販売するストーブ列車切符も、懐かしい硬券です。 ちなみにストーブ列車は、運賃で乗車可能な普通列車。 金木までが「530円」、終点・津軽中里までは「840円」。 のんびり旅には、最高の路線です。  今回、私は途中の「金木」で下車。 ご存知、太宰治のふるさとですね。 生家は記念館として、観光客向けに開放されています 今では、この記念館に加え、「地吹雪体験」などの、 極寒体験ツアーも発売され、観光にも気合が入ってますね。  一昔前までは当たり前だった、最後部が開放状態の客車。 鍵がかかっているわけではなく、デッキでは「自己責任」。 雪原に引かれた二すじの線に沿って、ガタゴト進む客車は、 まさに「昭和」そのものです。 今年はもうムリですが、ぜひ来年こそは、 あなたも北津軽で「極寒体験」…、いいかもしれませんぞ!  |

|

| 2005年3月8日(火曜) | |

| 駅弁膝栗毛・九州シリーズのラストは、 JR鹿児島本線・鳥栖駅の駅弁を紹介します。  九州の大動脈・鹿児島本線から長崎本線が分岐する鳥栖。 佐賀県のJリーグチーム「サガン鳥栖」で有名な街ですね。 鹿児島本線の博多〜鳥栖間は、特急街道で、 日中は、特急「リレーつばめ」号が、1時間に3本。 特急「かもめ」号、「みどり」号などが1時間2本。 このほか快速・普通列車などが、1時間3本以上と、 過密なダイヤとなっています。 九州新幹線開業までは、暫くこの状況が続くことでしょう。  鳥栖駅の駅弁を製造・販売するのは「中央軒」。 明治25年の鳥栖駅開業と共に誕生した老舗駅弁屋です。 改札脇にあり、コンコースとつながる売場のほか、 各ホームにはうどん屋などがあり、駅弁の販売もしています。 営業時間は、朝7時〜夜9時まで。 先日まで運転していた寝台特急「さくら・はやぶさ」号は、 鳥栖が分割・併合駅だったこともあって、停車時間中に 駅そばや、駅弁を味わう乗客もみられました。  九州を代表する駅弁といえば「かしわめし」。 個人的には折尾駅の「かしわめし」(04.1紹介)が好きですが、 駅弁における、元祖「かしわめし」といえば、この鳥栖駅! “鳥栖”という地名は、弥生時代にさかのぼり、 この「かしわ」とも無縁じゃないといいますから驚き。 駅弁は、1913(大正2)年発売で、現在は680円。 味も勝るとも劣らず、経木が程よく水分を吸収しています。 リーズナブルな値段の看板商品になっています。  鳥栖といえば、もう1つ「焼麦(しゃおまい)弁当」(700円)。 1956(昭和31)年に発売されて以来、 長崎の中国人の指導を仰いで作られている広東風の駅弁です。 関東では横浜の「シウマイ弁当」が有名ですが、西では鳥栖。 業界でも“東の「崎陽軒」西の「中央軒」”と呼ばれています。 スパイシーな肉と、やや酢が強めの酢醤油でいただきます。 ビールのつまみとしても美味しい「焼麦」単品も、 日持ちするパックで、400円で売られています。  こちらの「長崎街道焼麦弁当」(850円)は、 上の「焼麦弁当」に、幕の内風のおかずを加えた豪華版。 全国の駅弁大会に、よく登場しています。 廉価版じゃ物足りないという方は、こちらを選びたい所ですが 現地での販売は、あまり多くないのが実状です。 「かしわめし」と「焼麦」の二枚看板に支えられた鳥栖駅弁。 特急列車では通過してしまいがちですが、 途中下車しても味わいたい駅弁が、鳥栖にはあります。  ■旅のワンポイント〜日本初の国立公園・雲仙 3月16日は「国立公園指定記念日」。 1934(昭和9)年に、当時の内務省が、瀬戸内海・霧島、 雲仙の3か所を、国立公園に指定したことにちなみます。 そもそも「国立公園」とは、環境大臣が指定した “わが国の風景を代表する自然の景勝地”。 現在、28の国立公園が指定されています。 今回、その中の老舗、「雲仙」を訪れてみました。  雲仙の玄関口は、JR諫早(いさはや)駅です。 駅前には、長崎県営バスのバスターミナルと、 島鉄(島原鉄道)のバスターミナルの2つがあって、 長年、競争関係(?)にあるせいか、バラバラに出発します。 そんなにフリークエンシーがあるとはいえないので、 利用の際は、事前にバスの時刻を調べた方がいいでしょう。 ※「雲仙観光協会」ホームページ「交通案内」をチェック! http://www.unzen.org/  雲仙のメインストリート、国道57号線。 なんと雲仙は“地獄”の中を、国道が走っているんです。 バスも通れば乗用車もトラックも、湯けむり&硫黄臭漂う、 “地獄”の中を、走っていきます。   これぞ、雲仙を代表する「地獄」の風景。 雲仙では、土器の無い時代から人が暮らしていたといわれ、 古墳時代の遺跡も、多く見つかっている歴史ある土地です。 奈良時代になって、僧・行基が、仏教の修行の地としてから 長い間、女性の入山は禁止されてきました。 温泉として、人々に親しまれるようになったのは、 江戸時代に共同浴場が出来てから。 長崎という土地柄か、外国人にも親しまれ、海外における 日本の紹介本でも、日本を代表する景勝地として、 「雲仙」が広く紹介されることにもなりました。  現在の共同浴場の1つ「湯の里温泉・共同浴場」です。 朝9時ごろから、夜10時過ぎまで1日中やっています。 施設は古めですが、料金はなんと「100円」。 地元の方が清潔に管理、ひなびた雰囲気を作っています。 やはり九州の温泉旅は、共同浴場の魅力を味わうのが通!  タイルと石のお風呂が、いい風情を醸しだしていますね。 雲仙のお湯は、硫黄のお湯です。 関東では、草津に近い感じで、硫黄臭のにごり湯、 強い酸性ならではのピリッとした皮膚感があります。 ま、細かいこと言わず、簡単に言えば「いいお湯」です。  風呂あがりに、雲仙の山々を望むと山頂が真っ白。 雲仙は、空気中の霧が寒風で冷やされ木にこびりつく 「霧氷」「樹氷」という現象がよくおきるんですね。 本当は、近くで見たかったのですが、 今回は残念ながら、時間の都合で割愛…。  今度はバスで、雲仙から海辺の温泉・小浜温泉へ移動。 バスの前面には、絶景の橘湾が広がります。 こんな路線バスの旅もいいでしょう?  海辺に下りてくると、小浜温泉の「源泉」が凄い勢い! 湯温100度の、しょっぱい食塩泉です。 豊富な湯量に支えられ、夕日を名物に 温泉街を形成しています。   小浜バスターミナルからも程近い「町営・浜の湯」(150円)。 町の人々も通う、地域のお風呂です。 昼間も、地元の人の足が絶えることがありません。 左がぬるめ、右が熱めで、共に深い浴槽です。  山の温泉「雲仙」と、海の温泉「小浜」。 日本初の国立公園にふさわしい、絶景尽くしの旅が 堪能できること、間違いなしです。 |

|