旅行大好きな、新米ライター望月が、

実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。

お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。

|

|

旅行大好きな、新米ライター望月が、 実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。 お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。 |

|

| 2005年1月29日(土曜) | |

| 世界遺産シリーズのラストは、広島。 駅弁膝栗毛、今回はJR山陽本線・広島駅です。  中国地方の中心地・広島。 東京からは、新幹線「のぞみ」号で4時間。 広島空港が郊外にあることもあって、ちょうど広島が、 新幹線と飛行機の選択の分かれ目といわれています。 3月1日のダイヤ改正からは、広島発着の「のぞみ」が ほぼ30分間隔に揃えられ、より便利に! 山陽新幹線のほか、在来線の山陽本線、呉線、芸備線、 可部線が発着し、駅前からは路面電車が出て行きます。  ターミナル駅なので、駅弁売場は至る所に見られます。 広島の駅弁は「広島駅弁当」が製造販売。 ただ最近は、コンビニ弁当的なものも販売しているので、 従来タイプの駅弁より、安いモノを選ぶ傾向も…。 在来線・南口改札前の駅弁売場(画像)は、 朝6時~夜11時までと長時間の営業。新幹線改札を入り、 コンコース・東京方面ホーム下の売店も品揃えが豊富です。  山陽路を象徴する、あなごを使った駅弁。 広島駅には「夫婦あなごめし」(1050円)があります。 煮込んだ軟らかい食感が特徴で、2匹分(?)入って、 食べ応えも十分。宮島口とはまた違った味を楽しめます。 刻んだ骨が、別に入っているのも渋いです。 駅弁大会にも積極的に出てくる駅弁なので、 意外と口にした経験がある方も、多いかもしれませんね。  広島に冬訪れたら欠かせないのが“海のミルク”牡蠣(かき)! 広島駅弁にも冬季限定(11~3月)で名物駅弁、 「しゃもじかきめし」(1050円)が登場します。 牡蠣のダシがきいて、牡蠣そのものものった「かきめし」に、 カキフライも付いて牡蠣三昧!広島駅弁随一の美味しさです。 広島で駅弁に迷ったら、冬場ならこの駅弁を選ぶべし! まず、後悔することは無いでしょう。  瀬戸内の海の幸を、まるごと堪能したければ、 「もぐり寿司」(840円)も、1つの選択。 容器が「あなご…」と共通なのがやや興ざめですが、 瀬戸内の小魚の味が色々味わえて、量も多くないので、 女性や年配の方には、いいかもしれませんね。   広島県全エリアの味覚を味わいたいなら、2段重ねで 新発売の「味めぐり広島紀行」(1260円)が上品でしょう。 特筆すべきなのは「わにの揚げ物」が入っていること。 ここで“熱川バナナワニ園”のワニを思い浮かべた方は残念! 広島(三次など内陸)で「わに」と言ったら、 「サメ」のことを指すんですね。 まあ「サメ料理」も、駅弁としては珍しいものです。 駅弁の種類も、豊富な広島駅の駅弁。 広島行くなら、駅弁的には「冬場」がお薦めです。  ■旅のワンポイント~世界遺産の旅Ⅵ・原爆ドーム 被爆から60年、爆心地を訪ねて  世界遺産の旅・ラストは「原爆ドーム」を訪ねます。 広島駅からは、広島電鉄の路面電車(宮島行)で10分ほど。 市内は、路面電車の移動が便利です。  元安川のほとりに建つ「原爆ドーム」。 正確には欧風の建物だった「広島県産業奨励館」の残骸です。 破壊された建物の頂上の形から、いつしか誰ともなく、 「原爆ドーム」と呼ばれるようになりました。 1966(昭和41)年、被爆の痕を後世に伝えるために 市議会で保存することが決議され、工事が行われました。 それから30年経った、1996(平成8)年に、 「世界遺産」として登録され、原子爆弾の悲惨さを、 世界の人類に伝えていくことになったわけです。  原爆ドームから歩いて1~2分ほどで「爆心地」です。 この真上で1945(昭和20)年8月6日・午前8時15分、 B29「エノラ・ゲイ」号によって投下された、 人類初の「原子爆弾」が炸裂、一瞬にして、 判明しているだけで11万4千人の人命を奪いました。 (実際はこの他、朝鮮半島から強制的に連れてこられた人が 4万人いて、うち2万人が亡くなったといわれます) ここから、半径2キロ範囲の建物は全て炎上、 その瞬間、爆心地の温度は4000度にもなったとか…。 今はすっかり街中で、その痕跡も見当たりませんが、 記念碑の上にのった折鶴が、訪れた者を、 何ともやりきれない思いにさせるものです。  毛利輝元によって作られた広島城には、 戦前、陸軍の鎮台が置かれたことから、 陸軍の拠点として発展を遂げていきます。 天守閣も「国宝」として、昔のまま残されていましたが、 これも原爆によって、全て崩壊してしまいました。 今の天守閣は、1958(昭和33)に再建されたものです。  折角、広島に来たら、名物の味も味わっておきたいもの。 名物といえば、やはり「広島風・お好み焼き」でしょう。 起源は、戦前に庶民の間で親しまれた「一銭洋食」で、 町の駄菓子屋さんなどで食べられる「おやつ」だったとか。 戦後、公園に出来た屋台が立ち退きを迫られたのを機に、 プレハブ風の「お好み村」として集結。 1992(平成4)年には、ビルに生まれ変わり現在に至ります。  名店は数多くあれど、特に有名なのが、 「お好み村」の2階・口元でよく行列が出来ている 「八昌(はっしょう)」。 普通のお好み焼(肉・玉子・そば)は735円。 鉄板でヘラを使って食べると、一層美味しく感じられます。 詳しくは「お好み村」HPで、どのお店にしようか、 思いっきり迷ってみて下さい。 ※「お好み村」ホームページ http://www.okonomimura.jp/ 今年2005年は、原爆投下から「60年」。 私を含め、戦争を知らない世代が多くを占める、今の日本。 特に近現代は、教科書で教えられる歴史すら、 いい加減な人も多いと伝えられます。 しかし、実際に歩いて見れば、教科書では割愛されていた 「歴史」が見えてくることもあるはず…。 節目の今年、20世紀を代表する場所を、 自分の足で歩いて、自分の目で歴史を見ることは、 大いに意義があることではないでしょうか? 世界遺産の旅は、ひとまずここまで。 来月は、もう1つの被爆地・長崎を目指して旅に出ます。  |

|

| 2005年1月23日(土曜) | |

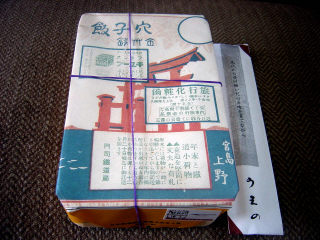

| この冬は、日本の「世界遺産」を訪ねている新米ライター望月。 前回の熊野古道から西へ進みまして、広島県にやってきました。 駅弁膝栗毛、今回はJR山陽本線・宮島口駅をご紹介します。  日本三景の1つ・宮島への玄関口となる「宮島口」駅。 岡山~広島~下関とロングラン運転をする列車もある 快速「シティライナー」を使えば、広島から20分です。  宮島口駅の駅弁は、明治34年創業の「うえの」が、 製造・販売しています。 駅弁売場は改札を出て左側。1番線からも購入できます。 営業時間は、朝9時半~夕方5時までです。  もしも、駅の売場に販売員の方が居ない場合は、 駅を出て真っ直ぐ進み、国道2号線を地下道で越えて、 出たところにある調製所を訪ねてみましょう。 中のお店では「あなご丼」を賞味することも出来ます。 こちらは、朝9時~夜7時の営業です。  宮島口といえば、お店の看板にもある「あなごめし」(1470円)。 山陽線には、たいていドコの駅にもあなごめしが多いのですが、 中でも宮島口の「あなごめし」は絶品!他の追随を許しません。  フワッとした食感と適度な焦げ目。そして! 甘いタレのしみこんだご飯が、見事なハーモニーを奏でます。 1470円と少し高めですが、価格だけのことはあり。 1世紀以上、これ1品だけで勝負する姿勢は、 味に対する自身と誇りを感じ取ることが出来ます。 もちろん、既に人気商品で、秋の紅葉シーズンには、 お昼過ぎに売切れてしまうことも、しばしばとか…。 確実に入手したい場合は、予約をお薦めします。 (「うえの」電話:0829-56-0006) 快速・普通列車が中心となる駅ですが、 「宮島」を訪れる際には、ぜひとも食べておきたい駅弁。 そうでなくても、途中下車して味わう価値は十分です。  ■旅のワンポイント~世界遺産の旅Ⅴ・安芸の宮島 JR「連絡船」に乗って行く厳島神社  かつて、国鉄にはいくつかの「連絡船」がありました。 青函連絡船(88年廃止)に、宇高連絡船(90年廃止)…、 その昔は、関門連絡船(64年廃止)なんてのもありました。 これらの航路の多くは、トンネルが掘られたり、 橋が架けられたりすることで、その使命を終えていきました。 その中で100年以上を経て、中断されずに今も残るのは、 宮島口~宮島を結ぶ「宮島航路」ただ1つです。 日中は15分間隔で運航され、料金は170円。 「青春18きっぷ」でも乗船できることで有名ですね。  船の前方には、海の真ん中に浮かぶ大鳥居。 時間帯がよければ、その前を経由していきます。 私が乗船した時間は、ちょうど満潮の時刻で、 高い波が起きてしまうため、遠くから眺めるだけでした。  宮島といえば、やはり「鹿」。 800年ほど前、西行がまとめた「撰集抄」にも、 “宮島には鹿が多い”という記述があるといいますから、 古くから、宮島には鹿がいたことが分かります。 「神鹿(じんろく)」として保護されたことも大きいのでしょう。 ちなみに生息数は、およそ500頭。船着場近くにいる鹿は、 よく人に慣れていて、食べ物をおねだりしてくることも…。 私の居た時間にも、若い女性が鹿に追い回されていました。  近くで見ると、いっそう青空に映える大鳥居。 日本の観光名所のシンボルとして、国際的にも有名で、 国の重要文化財に指定されています。 私は6年ぶりの訪問となりますが、前回訪れた時は、 ちょうど干潮だったため、鳥居の真下まで行きましたが、 間近で見ると荒波にも耐え得る、結構無骨な感じがします。  国宝・厳島神社は1996(平成8)年、世界遺産に登録されました。 平清盛によって作られた、海・山一体の華麗な社殿は、 世界に類がなく、しかも当時の姿のままで残っていることが、 登録の決め手になったようです。ただ、記憶に新しいところで、 去年・秋の台風被害で、社殿が大きな被害を受けたこともあって、 少々痛々しい台風の爪あとも残ります…。  こちらも国宝の「高舞台」は、舞楽を演じる舞台。 現在のものは、16世紀に作られたもので、当時は折りたたみ式。 江戸時代に入って、現在のように作り付けられたそうです。  高台の茶屋に上れば、大鳥居から五重塔まで一望。 天皇陛下もお休みになったところとして知られています。 抹茶でもいただきながら、ノンビリしたいところですね。 ちなみに、茶屋で売られている抹茶セットは、 「もみじまんじゅう」が付いて600円でした。 出来れば厳島神社は、晴れた日に訪れたいもの。 青空と神社の朱色のコントラストが見事です。 世界遺産の旅、次は広島市内を訪ねます。  |

|

| 2005年1月8日(土曜) | |

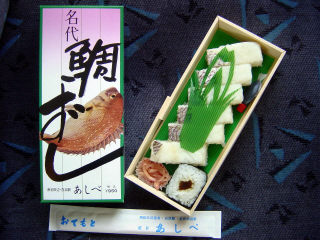

| 新米ライター望月、紀伊半島をグルっと回って、 和歌山県の白浜にやってきました。 新年1回目は、JR紀勢本線・白浜駅の駅弁をご紹介します。  新大阪から白浜までは、 特急「くろしお・スーパーくろしお・オーシャンアロー」号で およそ2時間半の所要時間。 東京からは「のぞみ」から乗り継いでも、半日近くかかります。  白浜駅の駅弁は「あしべ」さんが、製造販売しています。 駅の待合室と1・2番ホームに専用売店があり、 待合室は9:30~17:00、ホームでは9:00~18:00の営業。 在庫があれば、18:30前の特急まで営業することもありますが、 早く売切れてしまうこともあるそうです。  白浜の名物人気駅弁といえば…、地場産品「手まり」にちなんだ 「紀州てまり弁当」(850円)。 立方体の紙箱に、あとで「貯金箱」になる鞠形の容器が入ります。 中身はというと…、鳥ミンチ、うなぎ、合鴨、竹の子、厚焼、 銀杏などが入った「とりめし」。 容器が派手な場合、中味が伴っていないことも多いのですが、 この駅弁なら大丈夫でしょう。 ま、容器が荷物になるので、お帰りの際のお求めをお薦めします。  こちらは「鯛ずし」(950円)。 地元の海の幸を生かした上品な感じの押寿司で、さっぱり味。 価格の割に、肉厚の鯛がgoodですね。 有馬・道後と並んで「日本三古湯」と呼ばれる白浜温泉。 “帰り道、駅弁の1つぐらい味わってみよう…” 自然とそんな気分になる、ゆったりとした時間が流れる南紀です。 ■旅のワンポイント…世界遺産の旅Ⅳ・熊野古道 中辺路~本宮大社~湯の峰温泉を旅して 去年(2004年)、「紀伊山地の霊場と参詣道」が、 日本12番目の「世界遺産」として、ユネスコに登録されました。 この度“参詣道”として「熊野古道」も登録の対象になったのは 極めて特筆すべきことでしょう。 加えて初の「世界遺産の温泉」が誕生したことも、喜ばしい限り。 日本の温泉文化が、世界的な評価を受けたといってもいいでしょう。 まず「熊野古道」を理解する上で覚えておきたいのは、道の名前。 大阪から熊野へ下る道が「紀伊路」。 伊勢から熊野へ下る道が「伊勢路」…ここまではOK。 高野山から熊野へ下る道は「小辺路(こへち)」と呼ばれました。 さらに、紀伊路のうち…、 田辺から熊野へ至る道が「中辺路(なかへち)」。 そして田辺から海沿い経由して熊野に向かう道は、 「大辺路(おおへち)」といったんですね。 平安時代からは「中辺路」が公式ルートとされ、賑わいを見せます。 もう1つ、キーワードとして認知しておきたいのが「王子」。 正確には「熊野九十九王子」といい、京都から熊野三山へ至るまで、 難行苦行の信仰の道をつなぐために設けられた神社を指します。 中でも藤代王子(海南市)・切部王子(印南町)・稲葉根王子(上富田町) 滝尻王子(中辺路町)・発心門王子(本宮町)の5つは、 格式が高い「王子」とされています。 今回は、昔の人に習って「中辺路」を、駆け足ではありますが、 現代のアイテムで辿ってみることに致します。  熊野詣が盛んだった、平安時代から室町時代。 人々は京から水運で淀川を下り、海沿いを田辺まで歩きました。 現代のスタートは、新大阪駅or京都駅でしょうか。 今回は特急「スーパーくろしお」号で一気に南下します。  御坊から田辺にかけての海岸は、特に絶景! 一度目にすれば、忘れられない美しさでしょう。 同じ感情は、古の熊野詣の人たちも覚えたようで、 伊勢物語、枕草子、大鏡、新古今和歌集など多くの文献に その感動が記されています。  白浜空港からの明光バス「熊野古道スーパーエクスプレス」を JR白浜駅でつかまえて、本宮大社を目指します。 かつての中辺路、現在は「国道311号線」。 歩けば、間違いなく1泊2日はかかる山道を、 稲葉根王子・滝尻王子などを経て、1時間あまりで走破します。 当然今も、古道を歩くことは出来ますが、散歩気分はご法度。 もし走破される場合は、本格的な山歩きの準備を…。  かつて多くの人が目指した「熊野本宮大社」。 思ったよりも、こじんまりとした感じでしたが、 去年2月に訪れた「熊野那智大社」よりも厳かな感じ…。 神話の世界で、神武天皇をこの熊野へ導いたとされるのが、 日本サッカー協会のマークに選ばれている「やたがらす」です。  本宮大社の中にも「熊野古道」がありました。 この石段を多くの人が、踏みしめたことでしょう。 思えば、日本で一番多い苗字といえば「鈴木」さん。 この「鈴木」というのは、熊野大社の氏子から生まれたとか。 ま、鈴木姓の方にとって、熊野の地は、 心の故郷と言える場所かもしれませんね。  本宮大社からバスで10分程で、日本最古の湯・湯の峰温泉へ。 この湯の峰温泉には、日本最古の共同浴場、そして! 世界唯一「世界遺産」の入浴施設「つぼ湯」があるんです。  3人も入ればいっぱいのお風呂は、1日7回、色を変えるとか。 1組30分(1人なら20分)の貸切順番制で 入浴券(750円)は、近くの公衆浴場で販売。 足元湧出の白濁した源泉89度のお湯は、 硫黄臭たっぷり、とろみのある独特のものです。 この成分の濃厚さは、温泉好きにはたまらないでしょう。 さすが「世界遺産」!お湯の良さに納得です。  そして湯の峰温泉といえば…、去年11月27日放送の当番組 「VIVA!エンジョイライフ」に出演してくださった (矢野悦史)社長が経営する「湯の峰荘」! このときの縁で、今宵はお世話になることに致しました。 ※「VIVAエンジョイライフ・11月27日放送分」 http://www.1242.com/diary/enjoy/index.cgi?line=5&go=next     10畳広縁付の部屋からは、静かな山里の風景が望め、ゆったり…。 広々とした開放的な露天風呂は、午後10時に男女入れ替えで 2種類のお風呂が楽しめます。 離れには家族風呂の「くすり湯・鹿の湯」。 特に「くすり湯」は、源泉を薄めず、適温に冷ましたものです。 「湯の峰荘」は「つぼ湯」から10分ほど歩いた高台にあります。 実はこの距離感が絶妙でして、源泉89度のお湯は 引湯をする間に適度に下がり、温泉街の中心にある宿より、 加水などで泉質を損ねる割合は低くなるんですね。 しかも、温泉街中心部の宿より、価格設定は割安…。 おトクに極上のお湯を、一晩堪能できるというわけなんです。 私・望月は、ここ2年ほどで全国100湯以上のお湯を味わっていますが、 泉質は、その中でも間違いなくトップクラス。 首都圏からでも、チョット奮発して足を伸ばす価値は十分! ぜひ「世界遺産」の温泉を、味わってみて下さい。 ※「湯の峰荘」の詳しい情報は、ホームページで! http://www.yunominesou.com/ 古代にロマンを馳せながら、熊野古道を踏みしめ、 本宮大社で心洗われて、湯の峰のお湯で体を癒す…。 あなたも、そんな「日本の原点に触れる旅」…、いかがですか。  |

|