旅行大好きな、新米ライター望月が、

実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。

お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。

|

|

旅行大好きな、新米ライター望月が、 実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。 お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。 |

|

| 2004年12月29日(水曜) | |

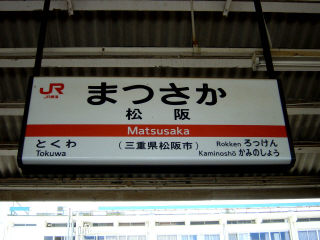

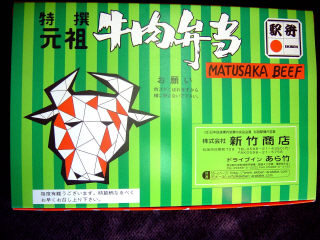

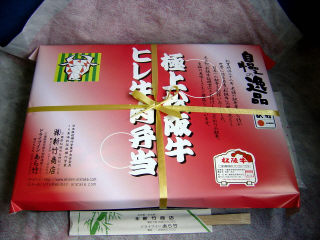

| 駅弁膝栗毛では「世界遺産」特集をお送りしていますが、 2004年のラストは、今年「世界遺産」に登録された 「紀伊山地の霊場と参詣道」、いわゆる熊野古道を目指します。 今回は熊野への道すがら、JR紀勢本線・松阪駅の駅弁をご紹介! 年末にふさわしく、日本一高い駅弁にもチャレンジしてみました。  紀勢本線は、亀山〜和歌山間を紀伊半島の沿岸に沿って結ぶ路線。 半島東側の非電化区間・亀山〜新宮間は、JR東海の管轄です。 その中でも松阪は、ローカル線の名松線が分岐、 近鉄線との乗換駅ということもあって、大きな駅です。 三重県は、どうしても近鉄の勢力が強い地域ですが、 JRもハイパワーのディーゼルカー、快速「みえ」号を投入。 名古屋〜松阪間は、特別料金不要で70分ほどと健闘しています。  松阪駅では、構内営業100年の歴史を持つ「あら竹」が、 1番線と外がつながったタイプの売店で、駅弁を販売しています。 営業時間は、朝7時から、夜は21時まで。 特急「南紀」号、近鉄特急などで通りかかる際は、 列車を指定すれば、1個からホームでの受け渡しが可能です。   松阪の名物といえば…、やはり「松阪牛」! 駅弁も、松阪牛の駅弁が目白押しです。 その中でも、ビギナーがまず食べたい看板商品といえば、 1959(昭和34)年の紀勢本線全通記念で誕生した 「元祖特撰牛肉弁当」(1260円)。 売店にもほぼ常時在庫があり、松阪で最も入手しやすい駅弁です。 今でこそ、各駅には牛肉駅弁が目立つようになりましたが その先駆けとして、日本で初めて牛肉、それもブランド牛を 駅弁に仕上げたのが、松阪の「この」駅弁なんですね。 「冷めた駅弁でも柔らかい牛肉」をテーマに開発にのぞみ、 必然として「高級な牛肉」を使うことになったとか。 今なお「元祖」の名に違わぬ、定番の味が提供されています。  ここ15年ほど、各地に化学反応を利用した 「あたためタイプ」の駅弁が出回っていますが、 松阪には「うま〜いどん丼」(1160円)があります。 焼肉丼とそぼろ丼のダブルで“ドンドン”ということなんですね。 2001年の「鉄道の日」に合わせて発売された 比較的新しい駅弁です。   こちらは2003年発売、牛肉しぐれの海苔巻「モー太郎寿司」(900円)。 日持ちするタイプなので、お土産にもOKでしょう。 「モー太郎」とは、お店のオリジナルキャラクターなんだとか。 おまけの「シール」も付いて、お子さんは喜ぶかもしれませんね。 そして…いよいよ注目の駅弁!!   最近はTV等での露出も多く、ご存知の方も多いとは思いますが…、 これが日本最高額の「1万円」の駅弁! 「極上松阪牛ヒレ牛肉弁当」(10500円)。 容器の大きさは、ボックスシートの1人分ぐらい。 掛紙と容器を並べると、丁度ボックスの片側が埋まってしまいます。 中味はというと、牛肉のほか、三重県を代表する旬の食材が満載。 ボリュームも相当なもので、食べきるまでに30分以上かかります。 代表取締役直筆署名入りのお品書きが添付されているのが、 少しホッとした気分にさせてくれますね。 大きな写真で見られます。  高級松阪肉・品質規格15段階で、最上級のものを、 独自の製法で網焼きにし、タレで絡められた牛肉。 肉の上には、金沢の金箔が燦然と輝きます。 中には「1万円もするのに紙製の容器なの?」と うがった見方をする方も居るかもしれませんが、 やはり、これは「肉の良さ」を象徴するものでしょう。 その柔らかさは、たとえ箸の使い方が下手な人でも、 「箸とはこんなに万能だったんだ!」と錯覚できるほど。 スッと入って、サッと口に運び、アッという間にとろける肉。 1万円という額に、自分の体の方が硬くなっているかもしれませんね。 「1万円駅弁…、ほとんど買う人はいないでしょ?」といった 意地悪な質問を売店の方にしてみましたが、意外と居る模様。 ただ普通の観光シーズンよりも、お金が入った後の週末などに 「思い切って買ってみよう!」という方が、いらっしゃるようです。 もちろん、一度試す価値は十分にある駅弁だと思います。 「地元の人でもあまり口にできない松阪牛とはどんなものか?」 駅弁を通して、体感してみてはいかがでしょうか? ただ、食材調達の関係から「1週間前」までの予約が必要。 詳しくは「あら竹」さんのホームページをご覧下さい。 http://www.ekiben-aratake.com/  ■旅のワンポイント〜世界遺産の旅Ⅲ・熊野古道をめざして 伊勢神宮〜東紀州ぶらり旅 今年(2004年)7月、日本国内12番目の世界遺産として 「紀伊山地の霊場と参詣道」の登録が決まりました。 世界遺産特集の第3弾は、この参詣道にあたる 「熊野古道」を目指して、紀伊半島を南下していきます。  スタートは先ほども登場した、特別料金不要の快速「みえ」。 東京駅・毎時33分発の「のぞみ」号と接続して 名古屋駅を毎時30分の発車(9〜20時)です。 2両の短い編成ですが、指定席も設定されています。 今回は、熊野へ行く前に、ちょっと寄り道。 江戸時代最大の観光だった“お伊勢参り”をして、 東紀州をめぐります。  伊勢市駅の改札を抜けると、まずは大きな灯篭が出迎えます。 伊勢神宮は、正式には「神宮」といいまして、 内宮(ないくう)と外宮(げくう)をまとめて呼んでいます。 通常は、駅前からバスに乗って「内宮」へ向かいます。  バスを降りると、程なく内宮の入口「宇治橋」へ。 この内宮は天照大神(あまてらすおおみかみ)を祭り、 神体は三種の神器の一つ、八咫鏡(やたのかがみ)。 白木造りで、20年ごとに遷宮を伴う改築があります。 明治から戦前にかけては、国家神道の中心でしたが、 戦後、1946(昭和21)年に宗教法人となって現在に至ります。  訪れた日は、あいにくのお天気でしたが、多数の傘の花。 多くの観光客で賑わっておりました。 江戸時代、唯一許されていた旅行が「伊勢参り」。 東京から15日程度かかったにもかかわらず、 年間450万人が訪れたといいます。 今でも、観光客は年間700万人。 伊勢参り人気は、今なお健在というわけなんですね。  再び紀勢本線に戻りまして、普通列車の少ない多気〜新宮間は、 特急「南紀」号で、一気に南下します。 ま、この列車も定期列車は、わずかに1日4往復。 井筒監督が以前、熊野から放送した際には、途中の大雨で、 何時間も閉じ込められたという、妙な因縁の列車です。  ただ天気さえ良ければ、のどかな車窓は旅情満点! ワイドビューの愛称が付けられた、キハ85形特急用車両からは、 紀伊長島のあたりから、終点の紀伊勝浦まで 熊野灘〜太平洋の美しい景色が広がります。  中でも見逃せないのが尾鷲〜熊野市間の新鹿海岸。 夏には海水浴客で賑わう白砂の浜辺は、 冬場でも、エメラルドグリーンの海。 指定席を確保する場合は、禁煙車の場合D席。 喫煙車の場合はA席を指定して購入するのが得策です。 (通常、グリーン車の連結はありません)  さあ、熊野川の鉄橋を渡ると、いよいよ和歌山県! 2005年1回目の「駅弁膝栗毛」は、いよいよ熊野古道へ。 そして、以前番組でお送りした「日本最古の温泉」の魅力を、 存分にお伝えします。どうぞ、お楽しみに! |

|

| 2004年12月19日(日曜) | |

| 敦賀から草津を経て、いよいよ“上洛”。 今回の駅弁膝栗毛は、JR京都駅の駅弁です。  2003年6月にお届けした際は、青い駅名票でしたが、 今回は、東海道新幹線のオレンジの駅名票…。 京都駅は、在来線はJR西日本(青)の管轄ですが、 東海道新幹線は、JR東海(オレンジ)の管轄です。 従って駅名票は2種類、当然、駅長さんも2人います。  京都駅では、JR東海・西日本系の駅弁もありますが、 生粋の京都駅弁といえば「萩の家」の弁当。 どの駅弁も、昔ながらの経木を使った容器に入り、 程よく吸水した、上品な駅弁に仕上がっています。 日中は、基本的に入手可能ですが、夜9時以降 (上り新幹線最終時間帯)は営業を終了しているので、 お帰りが遅い方は、ご注意ください。  今回はまず、「鯛めし」(1000円)からご紹介。 東海道線沿線でよく見られる「鯛めし」には、 鯛の「でんぶ」を使ったものが多いですが、 京都の「鯛めし」は、ホントにホントの鯛めし。 鯛の照焼きに、実がほぐされた鯛。 ダシが利いたご飯をほおばれば、もう大満足。 「鯛めし」駅弁は、京都にかぎります!  京都駅弁の中で、最もグレードが高い部類に入るのが、 「加茂川弁当」(1500円)。和洋折衷の松花堂風の駅弁で、 煮もの・揚げ物・デザートが、程よいバランスです。 古の都が醸しだす「上品さ」を体現した感じですね。  そして京都名物といえば、うなぎも欠かせません。 今回は、標準的な「うなぎめし」(840円)にしてみました。 前回、蒸しうなぎの駅弁「笹うなぎ」が好印象だったせいか、 正直なところ、今ひとつアクセントに欠ける印象も…。 量がチョット物足りない人には1100円で、 おかず付バージョンもあるので、そちらをどうぞ。 上品で雅な「萩の家」の京都駅弁。 京都の帰り、ちょっと駅弁通を気取って、 意識的にチョイスしてみるのも悪くないかもしれませんよ。 ■旅のワンポイント〜世界遺産の旅Ⅱ・紅葉の京都 映画「パッチギ!」公開直前・東山ぶらぶら歩き! 世界遺産の旅・第2弾は、日本最大の観光地・京都です。 来年1月22日には、いよいよこの京都を舞台にした 井筒監督の新作映画「パッチギ!」が公開されます。 そこで今回は、公開に先立って、ロケが行われた東山などを、 11月下旬に歩いてまいりました。 色づいた晩秋の京都を、どうぞご堪能ください。  人でいっぱいの現在の「銀閣寺」の入口。 このイメージ…、1968年の京都が舞台の 「パッチギ!」でも登場していますよ。  久しぶりに「銀閣寺」の中に入ってみました。 去年は来た時間が遅く、1年半ぶりの念願が成就した感じです。 紅葉シーズン真っ盛りで、境内は大混雑でありました。  この「銀閣寺」…、正式名称は「東山慈照寺」。 室町幕府8代将軍・足利義政の別荘として有名ですね。 この将軍、本業の政治にはセンスがなく、あの「応仁の乱」を 引き起こしてしまいましたが、その分「文化通」…。 いいんだか悪いんだか、よく分かりませんが、 ま、今の住居に欠かせない「玄関」いう作りも、 ココから生まれたといいますから、良しとしましょうか。  ちょっと空を見上げると、青空と紅葉が見事なコントラスト。 これこそ、紅葉の醍醐味ですね。  「哲学の道」の中ほどにも、立派な紅葉。 このネーミング、学徒出陣を前にした京大生によるものなんだとか…。 当時のあこがれの地・ドイツにも、似た風景がありました。 その散策道の名前…「哲学の道」にちなんで、この琵琶湖疏水べりも、 いつしか「哲学の道」と呼ばれるようになりました。 しかし、この散歩道で夢を語り合った学生たちは、 程なく戦場へ行き、多くは再び戻ることはなかったといいます。  ここまで来たら、やはり落とせないのが紅葉の名所「永観堂」。 青空の下も紅葉もいいですが、オンシーズンには夜間の ライトアップも行っていて、一味違った紅葉を堪能できます。    もう言葉は要りませんね。美しいものは美しいんです。 さて、監督の新作映画「パッチギ!」は、2005年1月22日公開! 当番組でも、先立って試写会を行いますので、どうぞお越しください。 ※「土曜ニュースアドベンチャー・パッチギ!」のページ http://www.1242.com/diary/pacchigi/ ※「パッチギ!」ホームページ http://www.pacchigi.com/ 紅葉が終わった今は、すっかり冬の京都。 冬の古都もまた、出かけてみたいですね。  |

|

| 2004年12月5日(日曜) | |

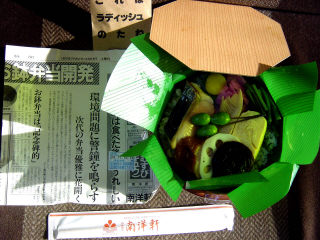

| 北陸・敦賀から、京都へ向かった、新米ライター望月。 今回は琵琶湖の畔、JR東海道本線・草津駅の駅弁です。  米原と京都の中間にある滋賀県・草津。 かつては、東海道五十三次・52番目の宿場町で、 東海道と中山道が合流する交通の要衝でした。 現在は、京都からは、時速130キロで快走している 特別料金不要の「新快速」で20分弱。 貴生川・柘植方面へJR草津線が分岐していますが、 駅周辺は、京阪神のベッドタウンといった印象です。  草津駅の駅弁は「南洋軒」が、販売しています。 改札外の南北連絡通路のほか、東海道線下りホームと、 草津線発着ホームでの販売があります。 営業時間は、改札外が朝8時〜夜8時。 ホームでは、午前中と夕方〜夜の販売が中心です。  草津駅の駅弁を一言でいうと「容器が決め手」! 有名駅弁のほとんどは、陶器製の容器なんです。 理由は簡単で「信楽焼」の本場が近いからなんですね。 その中で、最も有名なのは「お鉢弁当」(850円)。 信楽焼の「植木鉢」に入ったお弁当が、開発のうんちくが 書かれた新聞紙風の包装紙でくるまれて登場します。 弁当は、標準的な「釜めし」のようなものですが、 植木鉢は、家庭でも使えそうな立派なもの。 種も付いて、ガーデニング好きにも見逃せない駅弁です。  女性やチビっ子が「かわい〜い」とウケてくれそうなのが、 「近江の美味しい鴨めし」(1100円)。 鴨めしのほか、琵琶湖の小魚などが使われ、こじんまりと ローカルな雰囲気を醸しだしています。 ま、食べにくさも“ご愛嬌”ということで…。  そして信楽焼で外せないのが、やっぱりタヌキ! 「開運!近江タヌキの万福めし」(980円)は、めでたい駅弁。 なんと「占いつき」の駅弁なんですね。 カマボコに「大吉」と書かれていたら、めでたさこの上なし! 開けただけでも、嬉しくなってしまいそうですね。 ただ、この駅弁、完全に「予約制」。 そういう意味では、わざわざ取りに行くことを考えますと、 かなり「大吉」の確率は、高いかも??? 実は、その前にご紹介した2つの駅弁も「予約制」です。 先にも申し上げたとおり、草津駅は通勤駅ですから、 通常、ふらっと買える駅弁は「いなりずし」ぐらい…。 ま、有難いことに、予約は「1個」から対応してくれますから、 あらかじめ「南洋軒」に電話で、弁当名と、取りに行く時間、 ホーム等を伝えておきましょう。(0775-64-4649) このほか、駅弁大会にも積極的な駅弁屋さんなので、 お近くのデパート・スーパーなどでも、意外と見かけるかも!? ※詳しくは「南洋軒」ホームページで。 http://www.nanyouken.co.jp/ ■旅のワンポイント〜世界遺産の旅Ⅰ「比叡山延暦寺」 2004年も、いよいよおしまい…。 今年もいろいろなニュースがありましたが、 「熊野古道」が世界遺産に登録されたのも、 1つの大きなニュースでした。 そこで今月・来月と、駅弁を紹介しながら、 世界遺産をめぐる旅に出てみたいと思います。 今回は、京都・滋賀の境にある「比叡山延暦寺」です  比叡山へは、京都からも入れますが、滋賀県側からは JR湖西線・比叡山坂本駅、京阪電車・坂本駅から、 「坂本ケーブル」を利用するのが一般的です。 このケーブルカー、日本最長2025mのケーブルカーで、 30分間隔の運行、11分をかけて比叡山を登ります。  比叡山延暦寺は、平安時代初期に最澄が開いた 天台宗の総本山です。 この時代の仏教は、真言宗を開いた空海とともに、 山にこもって修行するイメージが強い仏教でした。 このため庶民には、あまり分かりにくかったのも事実。 日本の庶民に仏教が浸透するには、鎌倉時代に生まれる “鎌倉仏教”を待たねばならなかったわけです。 ただ、鎌倉仏教の開祖も比叡山での修行経験がある人たち…。 つまり、日本の仏教の原点といえる土地でもあるわけです。 延暦寺…、織田信長による焼き討ちだけのお寺ではありません。  延暦寺随一の見所は、国宝「根本中堂」、比叡山の総本堂です。 建物自体は、1642年に徳川家光によって再建されたもので 秘仏・薬師如来が祭られ、国の平和と安泰が祈られています。 このような、仏教によって国に平和をもたらそうとする 「鎮護国家」の考え方があるのも、平安仏教の特徴ですね。 11月に出かければ、紅葉と一緒に堪能できますが、 内部の撮影はNGとなっていますのでご注意!  これまた国の登録有形文化財に登録されている ケーブルカーの駅から後ろを振りかえれば、 眼下には、色づく紅葉の間から、日本一の湖・琵琶湖! 県庁所在地・大津市から草津市方面が一望です。 中央付近が、琵琶湖から流れ出す唯一の川・瀬田川。 琵琶湖には、大小120あまりの川が流れ込んでいますが、 流れ出しているのは、この瀬田川…、ただ1つ。 京都府に入ると宇治川と名を変え、大阪では淀川となります。 琵琶湖は、関西の暮らしを支える「水がめ」なんですね。  比叡山のバスターミナルから、5分ほどバスに乗れば、 比叡山の山頂に到着します。 天気がよければ、琵琶湖北部の竹生島まで一望。 反対側には、京都市内も望むことができます。 画像の山里は、三千院でおなじみ…京都「大原」。 ひなびた風情がありますね。 さ、次回の駅弁膝栗毛は、京都の「世界遺産」。 井筒監督の新作映画「パッチギ!」でもロケ地になった 東山をぶらぶらと歩きます。 |

|