旅行大好きな、新米ライター望月が、

実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。

お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。

|

|

旅行大好きな、新米ライター望月が、 実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。 お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。 |

|

| 2004年10月26日(火曜) | |

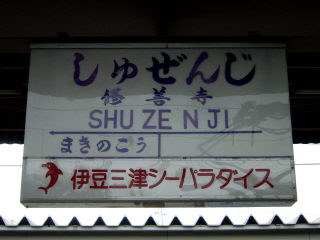

| 今月は、秋らしく「終着駅の駅弁」シリーズ。 ラストは、伊豆箱根鉄道駿豆線・修善寺駅の駅弁です。  伊豆箱根鉄道には、三島〜修善寺間の「駿豆線」。 小田原〜大雄山間の「大雄山線」の2路線があります。 どちらも10〜20分間隔のフリークエンシーなダイヤで 地域に密着した「通勤通学の足」となっています。  今回ご紹介する修善寺駅は、駿豆線の「終着駅」。 三島駅で新幹線に接続する一方で、 東京直通の特急「踊り子」号も2往復運行され、 中伊豆・西伊豆への、観光の玄関口も担います。  修善寺駅では、地元の寿司屋さん「舞寿し」が、 9時〜16時の間、専用売店で駅弁を販売しています。 30年前からの営業ですが、ここ数年のグルメブームで 注目を浴びるようになりました。 売店は、改札を出ると右前方に見えます。  修善寺は売店の幟にもある「あじ寿司」(900円)が名物。 伊豆近海で朝、水揚げされた脂ののった鯵を使用。 容器は小さめですが、鯵の鮮度&肉厚さはピカイチ。 駅弁でこの中味なら、900円はかなりオトクです。 コレは、修善寺に行ったら1度は食べるべきです。 (海が荒れると、鯵が入荷しないこともあります)  修善寺町は今年の春、周辺の天城湯ヶ島町と合併、 「伊豆市」として新たなスタートを切りました。 新市の誕生を記念して出来た駅弁が、 その名も「い寿司(いずし)」(1100円)。 伊豆の食材を、ふんだんに盛り込んだ押し寿司です。 修善寺の駅弁を全部盛り込んだような中味なので、 選ぶのに迷ったら「コレにしとけ!」という感じです。 ただ「1日限定10食」ということなので、 どうしても食べたい場合は、予約が無難かもしれません。 なお入荷は、少し遅めの「10時半」頃でした。  「椎茸弁当」(700円)は、濃すぎない味付けが特徴。 大きめの椎茸が3つ、椎茸ご飯の上にドーンと鎮座し、 魚介類が苦手な方には、強い味方になってくれる駅弁です。 意外とグレードの高い「修善寺の駅弁」。 東京からでは、東伊豆に直接入ることが多いものですが、 たまには、ちょっと趣向を変えて修善寺経由で、 中伊豆・天城・西伊豆…というのもいいですよ。  ■旅のワンポイント〜実写・唄の世界「天城越え」 カラオケの十八番が、石川さゆりさんの「天城越え」という方…、 いらっしゃるでしょうね。 吉岡治さんの作詞、弦哲也さんの作曲で、 18年前、昭和61年7月に発売された名曲ですが、 果たして、本当の「天城越え」は、どうなっているのか? 今回は、唄の舞台を実際に歩いてみることに致します。  「天城越え」のスタートは、修善寺駅・4番バス乗り場。 ボンネットバス「伊豆の踊り子」号が、出迎えてくれました。 気分は一気に盛り上がり「天城越え」モードに突入です。 ※ボンネットバスは、オンシーズンの休日を中心に、 「修善寺駅〜浄蓮の滝〜昭和の森公園」間を走っています。 特に予約の必要はなく、気軽に乗ることができます。  バスに揺られること30分、「浄蓮の滝」に到着です。 日本の滝100選にも選ばれた天城随一の大滝で、落差25メートル。 真夏でも滝の周りは16度ぐらいで、涼を求めて人が集まります。 滝の名は、昔、滝の近くにあった寺に由来しているそうです。 滝の往復の間、年配の方のツアーの皆さんと一緒になりましたが、 あちらこちらで「天城越え」の唄の話。 歌詞の碑をカメラに収めていく人もいますね。  歌詞に「わさび沢」と出てきますが、 「浄蓮の滝」の脇にも、わさび田があります。 おそらく唄の舞台としては、旧下田街道沿いですが、 滝とセットで見られるのは、観光的にはGOODですね。  「天城隧道」(旧天城トンネル)へは、浄蓮の滝から10分ほど、 バス停「水生地下(すいしょうち・した)」が最寄です。 国道414号線の旧道はダートですが、車でも通れます。 ただ、ここは「天城越え」の主人公でもよし、 川端康成の「伊豆の踊り子」に思いを馳せるのもよし、 ぜひとも、歩いていきたいもの。 今でもカーブの向こうから「踊り子」が歩いてきそうな感じ?!  山道を登ること40分ほど、「天城隧道」にやってきました。 明治34年完成、全長445メートル、幅4メートルで 石造りのトンネルとしては、全国最長のもので、 道路では初めて国の「重要文化財」に指定されています。 現在は、昭和40年代に開通した新道がメインルートですが、 峠の厳しさは、今も変わらないとか。 修善寺〜河津間を運行している東海バスの運転手さんは、 「冬になるとチェーンを巻く必要があるので大変。 河津から登っていくと、トンネルを抜けたら“雪国”なんてことが よくありますよ」と話していました。 「天城トンネル」は川端康成の「伊豆の踊り子」にも登場しますが、 奇しくも、同じ川端作品と同様の情景が広がっているわけです。 なお、山歩きの参考情報としては、 トンネルを抜けて、二階滝(にかいだる)バス停までは、 歩いて70分ほどみておけば大丈夫です。  こちらも「天城越え」の歌詞に登場する「寒天橋」。 トンネルから15分ほど歩くと出てきます。 モリアオガエルの生息地として有名な「八丁池」へは、 ここから林道に入っていきます。途中の「八丁池口」まで、 休日にはバスが運行されるので、停留所もあるんですね。  「河津七滝(かわづ・ななだる)ループ橋」まで下りてくれば、 「天城越え」も、そろそろおしまい。 山間に建つ異様な建造物、実は地震の影響によるものなんです。 25人の死者を出した、昭和53年の伊豆大島近海地震で、 大規模な土砂崩れが発生、旧道は殆ど壊滅してしまいました。 そこで地震に打ち克つことのできる新しい道として、 最新の技術が投入され、昭和56年に完成したのが、 この「河津七滝ループ橋」だったというわけです。 思えば天城トンネルも、明治の最新技術を投入して出来たもの。 そして、河津七滝ループ橋は、昭和の最新技術で出来たもの。 「天城越え」は、文学のロマンチックなイメージとは裏腹に、 自然の厳しさを、私たちに訴えかけてきます。 ま、自然のつらさを忘れ去れてくれるのも、自然の美しさ。 浄蓮の滝で始まった今回の「天城越え」…、 河津七滝の大滝(おおだる)でシメとまいりましょう。 いよいよこれから、紅葉で“山が燃える”季節の到来です。  ※「天城越え」におトクな「天城路フリーパス」(1900円)  伊豆半島一帯をカバーしているのが「東海バス」。 お得な「天城路フリーパス」は修善寺・湯ヶ島・河津の窓口で、 2日間有効・1900円で販売しています。 修善寺〜河津間の片道正規料金は、1650円なので、 チョコっと乗り降りすれば、簡単に元が取れます。 修善寺温泉、湯ヶ島温泉へ行くのもよし、 天城山・八丁池口への山登りにも活用できそうです。 詳しくは「中伊豆東海バス」のHPへ! http://www.wbs.ne.jp/bt/nakaizutb/ |

|

| 2004年10月14日(木曜) | |

| 構造改革の本丸が「郵政民営化」ならば、 駅弁膝栗毛も“本丸”突入といきましょう。 今回は「終着駅の駅弁」シリーズ・第2弾! 誰もが知る駅弁、JR信越本線・横川駅をご紹介します。  JR信越本線は、群馬県の高崎から長野、直江津を経て、 新潟を結ぶ、明治時代に開業した歴史ある路線でした。 しかし、大きな転機が訪れたのは7年前の1997年。 長野新幹線の開業に伴い、軽井沢〜篠ノ井間が3セク化。 碓氷峠の急勾配がネックとなっていた横川〜軽井沢間は、 路線そのものが廃止となってしまいました。  現在、横川駅ホームの先には、頑丈な車止めが設置。 30分〜1時間おきに高崎からやって来る列車が、 峠を越えることはありません。 横川駅は、ローカル線の「終着駅」となったわけです。   しかし、横川のかつての栄華を今に伝える物といえば…、 やはり、名物駅弁「峠の釜めし」でしょう。 急峻な碓氷峠、電車の力だけで越えることは不可能でした。 そこで、麓の横川で、馬力のあるEF63型機関車を連結し、 協調運転を行って、長年、峠を乗り越えてきたわけです。 当然、特急列車でも数分の停車時間は必須。 この「わずかな停車時間」こそ駅弁が繁盛した理由でした。 販売の主戦場は、新幹線やドライブインに移りましたが、 本家・横川駅でも「峠の釜めし」ほか、駅弁は健在。 駅舎の脇にある1番線の売店で、朝8時〜夜7時まで、 「碓井峠鉄道文化むら」の観光客や、軽井沢へのバス客に 時には台車売りも登場して、売られています。 調製する「おぎのや」本店も駅前、出来たてが味わえます。  こちらが、ご存知「峠の釜めし」(900円)です。 鶏肉・ごぼう・椎茸・竹の子・栗など、 定番の具材が、益子焼の釜にギュッと詰まっています。 やはり口当たりの良さは、駅弁釜めしの中でも随一。 特筆したいのは、商品への“愛情”でしょうか。 2つ前の画像のように、釜の入った木箱は、 販売する直前まで、布がかけられています。 どれほどまで保温効果があるかは不明ですが、 手に取ると、不思議と温もりを感じるもの。 些細なことですが、こういった心意気を感じられれば、 駅弁を手に取る人を、少しだけ幸せにしてくれます。  さて横川駅には「峠の釜めし」以外にも、駅弁があります。 こちらの調製時間は、基本的には朝9時の1回。 お昼ごろまでには、売切れてしまうケースも多いです。 代表格はヘルシーでリーズナブルな「玄米弁当」(500円)。 ご飯はぜ〜んぶ玄米。おかずも煮物中心で動物性脂肪なし。 カロリーが気になる方は、ぜひ選択したい駅弁です。  そして今の時期「峠の釜めし」をパスしても食べたいのが、 「峠の松茸めし」(1700円・9〜10月限定販売)。 「松茸めし」は全国各地で駅弁になっていますが、 さすが横川「おぎのや」、レベルが違う! ふたを開けた途端、極上の香り、肉厚の松茸。 高めの価格設定でも、この味なら納得です。 ちなみに私が購入した日の調製数は、わずかに3つ。 信州から入荷した分だけ作られる限定品です。 一説には「マスコミに紹介された頃にはほとんど無い」と いわれるこの駅弁。 今年も「残りわずか」ということです。 実は「おぎのや」さんには、碓氷峠が廃止された97年、 廃止から1ヶ月たった頃に、一度取材したことがあります。 当時は一種の“祭りのあと”。辺りは虚脱感で一杯でした。 販売員の方が「ここへ来ても、もう何もないよ」と 話された記憶があります。 それから7年、機関区の跡は「碓氷峠鉄道文化むら」に。 廃線跡は、ウォーキングコースとして整備されました。 平日は静かなものですが、休日となれば、 ちびっ子や中高年のハイカーで賑わいます。 通過点から下車してゆっくり魅力を味わうひなびた町に。 「終着駅」は、新たな「出発点」でもあります。  ■旅のワンポイント〜碓氷峠の廃線跡&秘湯・霧積温泉 ウォーキングコース「アプトの道」として整備された廃線跡。 これからの季節、紅葉が美しいエリアでもあります。 今回は、往復4時間のコースと隠れた名湯をご紹介します。  駅からスグの「碓氷峠鉄道文化むら」(大人500円)。 横川機関区の跡に、往年の名車両が一堂に会し、 チビッ子やファンには、たまらない空間でしょう。  旧中山道沿いには「碓氷関所跡」(無料)があります。 幕府が直轄した、東海道の箱根・新居の関所と並ぶ 大きな関所の跡です。 歴史好きなら、ここは落とせません。  ここから案内に沿って、架線やレールが残る廃線跡を、 20分ほど登ると、右手にレンガ造りの建物が見えてきます。 これが「丸山変電所跡」。 峠を行き来する列車の電力を供給するため、 明治44年に建てられた歴史ある建物です。  温泉施設「峠の湯」から、昭和38年以前、 アプト式鉄道だった頃の線路跡に入ります。 レンガ造りのトンネルをいくつかくぐり、 40分ほど歩くと、左手に美しい湖面が見えます。 これがダム湖の「碓氷湖」。 湖畔の一部の木々は、色づき始めていました。  さらに歩くこと20分。 ウォーキングコースの折返し点「めがね橋」に到着です。 明治20年代、当時の技術の粋を集めて、 200万個のレンガで作られた美しいアーチ橋です。 世界にも例を見ない建造物であることから、 国の重要文化財に指定されています。  遊歩道として整備された「めがね橋」の上から、 97年まで使われていた線路を望むことができます。 今でも、特急「あさま」号が現れるのではないか… そんな錯覚に陥るくらい、そのままの姿で残っています。 あと半月もすれば、この辺りの紅葉もピークです。  再び1時間半ほどかけて横川駅に戻り、 駅から13:44着の列車に合わせて発車する 送迎の車に揺られること40分ほど。 標高1180メートルにある今宵の宿、 霧積温泉・湯元「金湯館」にやってきました。 実はこの宿、先日までTVで放送されていた 森村誠一の「人間の証明」で有名になった宿。 そもそも霧積温泉は、軽井沢が開発される前の避暑地。 明治初期には、著名人・文人が数多く訪れました。 伊藤博文は、この宿で「明治憲法」を起草したそうです。 山道を下ると、明治16年建築の歴史ある建物と回る水車、 経営する家族の皆さんが、温かく迎えます。 ※「金湯館」ホームページ http://plaza15.mbn.or.jp/~kirizumikintokan/index.html  実はここのお湯、知る人ぞ知る名湯なんです。 39度とぬるめですが、源泉かけ流し、飲泉可能。 不思議と入浴後は、体がポカポカします。 加えて、体にビッチリとつく気泡。 ホントに、まじりっけなしの自然の恵みの証です。 (カルシウム硫酸塩温泉、1分間300リットル湧出) 私は1時間、お風呂に入りっぱなしでした。 食事も飾らない、山の宿らしいもので満足。 沢のせせらぎを耳に、ゆったり流れる時間を感じれば、 世間の喧騒も忘れてしまいそうです。 ちなみに、こちらも紅葉の見ごろは10月下旬。 帰りの車の出発は、通常は朝10時ですが、 交渉次第で、先の「めがね橋」を経由してくれることも…。 碓氷峠では来年、廃線を活用して、 トロッコ列車を走らせる工事が進行中。 峠の小さな町は、また新たな一歩を踏み出します。  |

|

| 2004年10月4日(月曜) | |

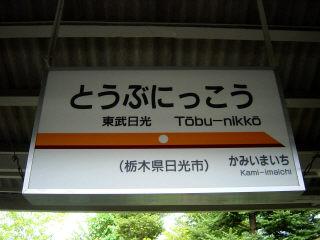

| しばらく東北シリーズをお送りしてきた駅弁膝栗毛。 今回からは「終着駅の駅弁」シリーズにまいります。 第1弾は、東武日光線・東武日光駅の駅弁です。  東京・浅草から日光・鬼怒川方面への観光を、 一手に担っている東武電車。 東武日光線は、伊勢崎線の東武動物公園駅から分かれ、 栗橋・栃木・新鹿沼・下今市と経由して、 この東武日光駅が「終着駅」となります。  浅草〜東武日光間は、特急「けごん」で1時間50分。 但し日中は、鬼怒川温泉行きの特急「きぬ」が多いため、 途中の下今市で、乗り換えが必要になります。 (今回、私は寝過ごしてしまい、鬼怒川まで行くことに…) なお、特別料金不要の「快速」でも2時間5分です。  東武日光駅の駅弁売場は、改札を出て右側、売店の一角です。 「日光鱒鮨本舗」と「油源」の2社が競合。 朝8時から夕方6時まで営業しています。 東武日光の駅弁は「日光埋蔵金弁当」などの高額駅弁で、 何かとマスコミで取り上げられることが多いものですが、 今回は、手頃な「定番」駅弁を取り上げます。  こちらが名物の「日光鱒寿し」(日光鱒鮨本舗・1260円)。 川魚特有のクセもなく、食べやすく仕上がった逸品です。 価格は少し高めですが、食べ応えは十分。 お腹いっぱいで食べても、なぜか入ってしまいます。 家庭へのお土産なら、コレで決まりでしょう。  同じ日光鱒鮨本舗が出している「ゆば御膳」(1050円)。 メインの日光名物「ゆば」はもちろん、 舞茸ご飯&ますの塩焼きの“サイド”も充実。 幕の内系では、この駅弁を選びたいところです。  同じく名物「ゆば」モノでは、 油源の「ゆばちらし寿し」(850円)も捨てがたい駅弁。 ゆばの「食べた感」は、こちらの方があるかも!? 彩りも美しく、女性でもOKでしょう。  メニューの多彩さでは、「ゆば…」と共通容器の 「栗おこわ弁当」(850円・油源)もいいでしょう。 家庭的な味付けの栗に揚げ物も入って、 年配も若い世代もイケる駅弁に仕上がっています。 駅前から東照宮・中禅寺湖方面へ、 バスが出ていることもあって「終着駅」らしさには ちょっと欠けますが、充実の駅弁ラインナップ。 日光からの帰りにちょっと買っていくのもよし、 ハイキングのお供に買っていくのもよし。 鉄道&バスで行く「日光の旅」もいいですね。 ■旅のワンポイント〜秋を求めて「戦場ヶ原&日光湯元温泉」 「日光は修学旅行で行ったきり…」という方も多いですね。 名所巡りで終わってしまった方も、 いらっしゃるのではないでしょうか? そういう私も、高校の修学旅行で訪れてから10年余り、 久しく足が遠のいていました。 そこで今回は、宿も修学旅行で泊まった宿を予約、 1泊2日で、大人の「修学旅行」をやってみました。  東武日光駅から、東武バスの「湯元温泉」行に乗車。 東照宮・中禅寺温泉までは、本数が多いものの、 湯元温泉行は、30分〜1時間おきの運行です。  いろは坂を登り、中禅寺湖畔を経て1時間近く。 「丸沼入口」で下車して、戦場ヶ原を歩きます。 ここからは、小田代が原への低公害バスも発着。 ハイキングの拠点になっています。  戦場ヶ原は、乾燥・草原化が進んで、 「湿地」は少なくなっていますが、 尾瀬と同じ様に、木道が整備されています。 戦場ヶ原というと、何か武士の合戦があったのかと 思ってしまいがちですが、闘ったのは「神様」。 振り返れば、御神体である男体山がそびえていました。  戦場ヶ原の所々に流れる小川の存在は、 草原歩きをする人にとっては、一服の清涼剤。 水辺の休憩所で「お昼」にしている ハイカーの姿も見られます。 せせらぎを耳にしながら、 いつまでも時を忘れていたくなる風景です。  戦場ヶ原を抜けたところにあるのが「湯滝」。 日光の滝といえば「華厳の滝」「竜頭の滝」が 有名ですが、この「湯滝」もなかなか。 「湯ノ湖」から、水が豪快に流れ落ちます。  湖畔を歩いて、いよいよ「湯元温泉」に到着。 白樺の木が美しい、静かな湖畔です。 標高は1481メートル。 東武日光駅が538メートルですから、 950メートル近く登って来たわけです。 ちなみにこの区間、バスでは1時間20分ほどです。 (運賃:1650円)   ここで行っておきたいのは「日光山温泉寺」。 実は500円で入浴できて、お茶菓子まで付いてくる なかなかのお寺なんです。 木のお風呂には、白濁のお湯が掛け流し。 ただ、週末や紅葉シーズンは、ちょっと混雑…かも!?   も1つ、お薦めは温泉寺のお隣「はるにれの湯」(500円)。 こちらも、正真正銘の源泉かけ流し。 私が行った時は、加水もされておらず激アツ! 源泉が70度近く、ここでも46度ぐらいはあるでしょう。 混じりっけなしのお湯ですが、長い時間入るのはムリです。  さて源泉は、これらの温泉のスグ近くにあります、 日光湯元では「泉源地」と呼ばれて、 観光スポットになっているんですね。 目の前でプクプク湧き出す様子も見られます。  今回宿泊したのは、高校以来12年ぶりとなる 歴史ある宿「湯守・釜屋旅館」(1人泊13000円〜)。 私が温泉好きになった理由は、いくつかありますが、 高校時代に日光湯元のお湯を味わったのも1つ。 白く濁ったお湯が自然に湧き出し、肌がすべすべに…。 この体験が、温泉に興味を抱かせたような気がします。 実は日光湯元、私の「原点」とも言うべき温泉なんです。  ここの看板は、湯小屋風・混浴露天風呂の「滝の湯」。 先ほどの源泉から引湯された64度のお湯は、 届くまでに熱も下がり、丁度いい温度になります。 (この湯熱、冬季は道の雪を溶かすのに使われます) 先2つの共同浴場に比べて、phが「6.8」と高めで、 若干まろやかに感じられるのも魅力です。 白濁したお湯には、先月レポートした蔵王温泉など、 強酸性のお湯が多いものの、日光湯元温泉は 人間の肌に近い「弱酸性」なのが特徴的です。 なぜそうなるのか、未だ解明されていませんが、 ここは、主成分が硫黄と石膏であるため、 すぐ金属が腐食して、温泉の管理は大変とのこと。 素晴らしいお湯が提供される裏側には、 並々ならぬ努力があるわけです。 ※日光にお得なきっぷ「日光ミニフリーパス」 日光に電車&バスで行くなら、 東武鉄道の「フリーパス」が絶対にオトク! 特に「日光ミニフリーパス」は、2日間有効で、 浅草からの往復が「4940円」です。 単純に「浅草〜東武日光〜湯元温泉」を往復しますと、 浅草〜東武日光:2640円(往復) 東武日光〜湯元:3300円(往復) 合計:5940円で差額は1000円、元が取れます。 乗降を繰り返すほどオトク度は増しますから、 湯元温泉への1泊旅行には必須のチケットでしょう。 詳しくは「東武鉄道」のHPを! http://www.tobu.co.jp/train/kupon/freepass/index.html#free さ、これから紅葉シーズン真っ只中の奥日光。 湯元では早くも色づき始めた木々もありました。 駅弁片手に日光の旅は、これからが本番です。  |

|