旅行大好きな、新米ライター望月が、

実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。

お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。

|

|

旅行大好きな、新米ライター望月が、 実際に食べた「駅弁」と、実際に出かけた「小さな旅」を紹介します。 お出かけの時の参考になれば(?)幸いです。 |

|

| 2004年9月27日(水曜) | |

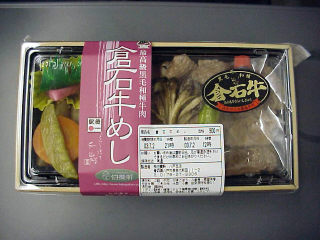

| 久しぶりに青森へやってまいりました。 今回は新幹線の開業で、一躍「駅弁の宝庫」に生まれ変わった JR東北本線・八戸駅の駅弁。 2003年3月以来、2度目のご紹介です。  八戸までは、東北新幹線「はやて」でおよそ3時間。 東京駅の発車は、毎正時前「56分」が基本です。 途中、盛岡までは秋田行「こまち」を併結した16両編成です。  NREの売店は、新幹線ホーム・東京寄りにあります。 もちろん乗換口にも、大きな売店があります。 営業時間は、6時20分〜20時ということです。  前回は、定番の駅弁をご紹介しましたので、 それ以外のもの、新作などをご紹介したいと思います。 トップバッターは、日本有数の漁獲を誇る八戸らしく 「大漁市場」(1300円・吉田屋)。 生ウニから炊き上げたという磯ご飯に、 ウニ・いくら・かに・イカと、海の幸がたっぷり。 駅弁としては、満足の逸品です。   最近は“空弁”でも人気メニューの焼サバ。 八戸には「旨寿し」(950円・吉田屋)があります。 私はサバ好きなので、大満足の駅弁です。 日持ちするので、お土産としてもイケます。  海鮮系のお弁当に飽きてきたら、幕の内系もいいですね。 「南部のかっちゃ」(800円・伯養軒)は、 新幹線開業と共にできた「母さんの味」的駅弁。 特急などで車内販売もされ、購入しやすいです。   同じ伯養軒では「倉石牛めし」(900円)もあります。 青森・倉石村と伯養軒が共同開発した駅弁で、 倉石牛の薄切り網焼きをそのままご飯にのせた弁当です。 当の倉石村は、五戸町との合併で消滅しましたが、 駅弁にその名を残すことになったわけです。 八戸駅では、魚系の多い駅弁の中で異彩を放っており、 いいアクセントになってます。 八戸にはまだまだ駅弁がありますので、 ご紹介は、また次の機会と致しましょう。 ■旅のワンポイント〜下北半島・温泉ベスト5  この夏は、アテネオリンピックの喧騒を離れ、 青森・下北半島を、のんびり5日間歩いてみました。 八戸のスタートは、青森が誇る観光列車、 「きらきらみちのく」号でスタートします。 東京からの新幹線、始発の「はやて1号」に接続して、 八戸を10:20分の発車(04年夏現在)。 リクライニングシート完備で全席指定、 青春18きっぷでも利用可能な、お値打ち快速列車です。 野辺地から大湊線に入り、終点の大湊には11:57分着。 八戸から1時間半、東京からは丁度5時間の旅です。 (オンシーズンは毎日運転、オフは週末中心の運転)  特に大湊線内は、進行方向左側(大湊行)に、 海が見え、飽きることのない車窓です。 座席指定の際は、1人がけの「C席」を申し出て 購入されることをお薦めします。 さて、この下北半島三昧の旅、 テーマはズバリ「秘湯&イカ」! 本州最北の秘湯と日本で最高に美味しいイカを求めて、 青森・下北半島をめぐります。 そこで今回は、私の下北半島・お薦め温泉を、 ランキングにしてみました。まずは第5位! ●第5位「湯野川温泉・濃々園(じょうじょうえん)   川内川を16キロほど上った山間に広がる「湯野川温泉」。 先日亡くなった水上勉さん原作の「飢餓海峡」が、 映画化された際は、ロケ地になった温泉です。 (飢餓海峡は、井筒監督推奨の本でもありますね) この湯野川温泉を代表する代表施設が「濃々園」。 川のせせらぎを聞きながらお風呂に入っていると、 時が経つのを忘れてしまいそうな町営の温泉です。 特産のヒバを使ったお風呂が自慢の内湯の方が、 お湯の成分をより良く感じられますが、 サウナ併設のため、浴室は若干蒸しています。 長湯したければ、清流を望む露天の方がいいかも!? (単純温泉・55度、350円) ●第4位「大間温泉・海峡保養センター」   マグロで有名な大間。 この夏は、柔道・泉選手の銀メダルで大いに盛り上がりました。 津軽海峡を隔てて40キロ先は函館というこの町に湧く、 本州最北の温泉が「大間温泉」です。 高台にある、昭和50年代チックな「海峡保養センター」には やや茶色がかった塩辛いお湯が、混じり気なし46度のお湯が、 そのまま注ぎ込まれている浴槽があります。 これに入るのは、なかなかの勇気が必要。 仮に入っても、なかなか汗が引かないパンチのあるお湯です。 (ナトリウムカルシウム食塩泉・46度・370円) ●第3位「桑畑温泉・湯ん湯ん」   下北半島では、最もニューフェイスの温泉でしょう。 風間浦村の桑畑地区にあった小学校の廃校跡に、 近年オープンしたばかりの新しい温泉です。 新しい温泉というと、無駄にゴージャスだったり、 泉質はイマイチという所が多い中、この「湯ん湯ん」は別格! 加温はしているものの、ややグレーがかった塩系の温泉で 石膏分も多い、珍しい温泉です。(個人的には初体験) パンフでは、お風呂からの景色をウリにしていますが、 泉質でも十分勝負できるなかなかの温泉。 入浴後、休憩室で海を眺めながらひと寝入りしたくなる、 下北の「大穴スポット」です。 (ナトリウムカルシウム塩化物泉・36度・300円) ●第2位「薬研温泉・古畑旅館」   下北半島を代表する温泉「薬研(やげん)温泉」。 最大の観光地・恐山から近く、渓流沿いというのも魅力です。 温泉の湧出口が漢方薬を粉にする道具に似ていたことから、 「薬研」と名づけられたとか…。 この「薬研温泉」の歴史と共にあるのが「古畑旅館」。 総ヒバ作りの浴槽に張られた無色透明のお湯は、 源泉が45度という、他の温泉地が羨む絶妙の湯加減。 加水も加温もなく、湧き出したまま湯船に注がれます。 時に水を加えたがる人がいますが、ここは源泉のまま、 お湯の温もりと木の温もりを一度に味わいたいものです。 (単純温泉・45度・詳しくは下のホームページを) http://www.yagen.jp/furuhata/ ●第1位「下風呂温泉・大湯」   やっぱり下北の温泉ナンバーワンは「下風呂温泉」! 井上靖、水上勉といった文豪が愛したお湯だけあります。 海を眺めながら、白く濁った硫黄泉を味わえるのは、 日本各地探しても、ここ以外に殆どないでしょう。 お湯は熱いですが、熱くてもまた入りたくなる、 不思議な魅力を持ったお湯です。 (硫黄泉・66度・300円) そして、ぜひ午前中に味わいたいのがコレ!!  漁港に揚がったばかりのスルメイカ。 隣接する「活イカ備蓄センター」では、 水槽で泳いでいるイカを捕まえて、 イカ刺しにして出してくれます。 更に圧巻なのは、温泉街にある「あさの食堂」。 注文を受けてから、備蓄センターへ仕入れに行くんです。 お皿に出てくる時には、まだ足が動いており、 口に含むと、吸盤で舌を吸われることもしばしば。 ここまで“美味いイカ”を出してくれる所は、 日本唯一といっても過言ではないでしょう。 海辺の硫黄泉&活イカ、この2つを味わうだけでも、 半日かけて、下北にやって来た価値はあるはずです。  本州最果ての地・下北半島。 海峡の向こうは、遥かなる大地・北海道。 2つの島を隔てる海峡を眼下すると、 自然と旅情が誘われてくるものです。 一ヶ所に留まる旅も、意外と飽きないもの。 また、ゆっくり来たいと思います。  |

|

| 2004年9月15日(水曜) | |

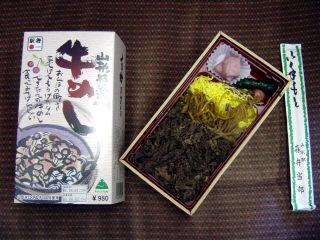

| 前回に引き続き、JR奥羽本線・山形駅のパート2。 今回は、通が買う山形の「隠れ駅弁」をご紹介します。  「隠れ駅弁」が売られているのは、山形駅の駅ビル。 改札を出て右へ向かい、左側へ階段を下りて、 最初のビルの玄関を入ると、売場が見えてきます。  「隠れ駅弁」を販売しているのは「吉田精肉店」。 (営業時間:9時〜20時) 何てことない、普通のお肉屋さんに思えますが、 実はココで、かつて山形駅の駅弁だったお弁当が、 紅花軒(こうかけん)の手で作られて、 ほとんど、当時の姿のままで販売されているんです。  これが、「九十九鶏(つくもどり)弁当」という名前で、 かつて山形駅弁として販売されていた 「蔵王地鶏弁当」(650円・紅花軒)。 リーズナブルな価格で、味わい深いそぼろの上に、 地鶏の照り焼きが鎮座しています。 正直、鶏めしなら、こっちの方が美味いです。 お昼前に行けば、まず作り立てを堪能できますよ。  こちらは駅弁時代にはなかった「牛肉弁当」(850円・紅花軒)。 吉田精肉店提携の下、12〜3年ほど前から販売され、 こちらも絶妙の味付けが、牛肉の味を引き立てています。 実はお腹が空いたとはいえない状態で食べたのですが、 これが何と、あっという間にペロリ! 美味い物は、いつでもイケますね。 元々「九十九鶏弁当」を作っていた会社は、15年ほど前に倒産。 生産は、当時下請けだった「紅花軒」に引き継がれたものの、 駅構内の販売権などの問題があり、公式な「駅弁」としての、 販売はならなかった…というのが実情のようです。 ただ、元「駅弁」とはいっても、実力は現役並み! 山形駅では、時間が有れば、駅ビルも要チェックです。 ま、正規の駅弁を作る「森弁当部」も「紅花軒」も、 互いに切磋琢磨し合って、より良い味を追求してほしいもの。 何とか、より駅弁文化を、盛り上げて頂きたいと思います。 ■旅のワンポイント〜温泉天国・山形! 山形新幹線・新庄開業時のキャッチコピー…、 覚えてますでしょうか?「温泉新幹線」! このコピーにふさわしく山形は、温泉がいっぱい! 3月には、米沢の白布&小野川温泉を紹介しましたが、 今回は、山形近郊の蔵王温泉とかみのやま温泉を 紹介します。  蔵王温泉へは、山形駅前の1番バス乗り場から出発です。 山交バスが、1時間に1本、毎時40分の発車で運行。 標高900メートルまでの所要時間も40分で、 840円のバス旅です。  ここから蔵王温泉のメインストリートへ入っていきます。 冬場はスキー場があり、賑やかになりそうですが、 お湯好きにとっては、むしろオフシーズンの夏場がGood! 純粋に温泉を楽しむことが出来そうです。  こちらが蔵王温泉を代表する「下湯共同浴場」(200円)。 隣には足湯もあって、休めるようになっています。 私が訪れたときは、山歩きして帰ってきた人たちの、 「憩いの場」になっておりました。 少し歩いた温泉神社の近くには「上湯共同浴場」もあります。  気になるお風呂は、白濁したph1.35の強酸性のお湯が、 木製のお風呂に、かけ流しになっています。 ここのお風呂、あまりに酸性が強くて、金属ではスグに、 腐食してしまうため、木のお風呂なんだとか。 多くの人が入っているせいか、湯端は磨耗しており、 人肌に優しい感じです。 お湯の温度は、源泉が49度ということで、 浴槽では40度ちょっとの適温に…。 幸い、私の貸しきり状態で、ノンビリしてしまいました。  も1つ、私が大好きな蔵王の共同浴場は、 「川原湯共同浴場」(200円)。 ココは、何といってもお湯の湧き出し方がいいんです。  浴槽がスノコのように見えますね。 実はココ、お湯が足元から湧き出す浴槽でして、 源泉が直下にある、お湯の鮮度が高いお風呂なんですね。 ただ、あまりに熱いため、加水をして入りやすくしています。  さて今度は、山を下りて山形駅から10分ほど、 新幹線も停車する「かみのやま温泉」にやって来ました。 先ほどが強烈なお湯でしたので、今度は軟らかいお湯に 入ることに致します。  かみのやま温泉には、6軒ほど共同浴場があります。 駅の観光協会で「共同浴場、ドコがいいですか?」と 尋ねたところ「若い人向きは…」と小洒落た所を、 紹介してくれそうになりました。 そこで「源泉かけ流しの所で…」と切り返して ここが一番と紹介してもらったのが「下大湯公衆浴場」。 昭和32年に建てられたという風情のある建物ですが、 驚くべきはその利用料金! 何と、大人「80円」という破格の料金なんです。 ま、全国どこを歩いても、無駄な施設を作らず、 昔からのお風呂がある所は、良心的な価格になっているもの。 それにしても、コレは安い!  ここも熱いため、加水はしていますが、 間違いなくかけ流しのお風呂です。 完全に地域の浴場で、ご近所さんと思われる人たちが、 入れ替わり立ち替わり、入っていきます。 地域の人たちの隅の方を、 ちょっと間借りして入る感じがまた、旅情を誘いますね。 ただ、地元の方が話している内容は、訛りが強く、 今ひとつ分からなかったというのも、正直なところ…。 ま、こんな感じで、駅弁食べながら、全国の温泉に入ってますと、 現在の温泉が抱える、様々な問題も見えてきます。 当番組でも、8月に「どうなるニッポン!断定マン登場」の コーナーで、温泉問題について取り上げましたが、 ここらで改めて整理してみますと…、 ①今回、浮上した問題で、許しがたいのは、 「水道水などを温泉と偽り、入湯税をとっていた」ケース。 ②温泉法には 「源泉井戸のみに適用されて、湯船には適用されない」不備がある。 ③温泉地には、 「正確な情報を開示していない」ところが、残念ながらある。 この3点に集約されると思います。 私は「いい温泉」を決めるのは、各個人の価値観だと 思いますが、「いい温泉かどうか」判断を下す情報が、 あまりに少なすぎるというのは事実だと思います。 最近はこの現状を踏まえて、温泉に詳しい人たちが、 源泉かけ流しか、循環なのか、加水しているのかなど、 「正確な情報開示を!」と各紙などでアピールしています。 もちろん、湯量減少の問題や泉質の問題で、 源泉かけ流しに出来ない場合も、多々あります。 そんな事情もひっくるめて、利用者に明らかにしてほしい というのは、私も同感です。 例えば、「ゆったり、くつろいでいただく事を重視するために、 大きなお風呂にしました。このため湯量が不足しますので、 循環して再利用しております。また衛生上、塩素を入れています」 こんな感じで包み隠さず、明らかにしては、どうでしょう? 一度生まれた疑念を払拭するのは、並大抵のことでは無理。 ニッポンの温泉も、1つの正念場を迎えたといえそうです。 さて、駅弁膝栗毛は、更に東北を北上。 次回は、青森県に入ります。 |

|

| 2004年9月9日(木曜) | |

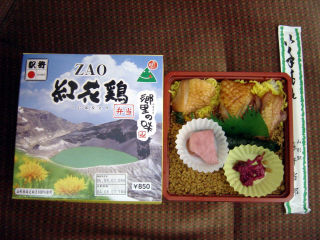

| 駅弁膝栗毛も、1ヶ月ほど“夏休み”を頂いておりました。 久々にご紹介するのは、奥の細道シリーズの第2弾、 JR奥羽本線・山形駅の駅弁です。  福島から山形・秋田を経由して、青森まで結ぶ奥羽本線は、 福島〜新庄間の「山形新幹線」の区間。 新庄〜大曲間の「ローカル線」の区間。 大曲〜秋田間の「秋田新幹線」の区間。 秋田〜青森間の「日本海縦貫線」の区間と、 4つに分断されているのが、実状です。 このうち、山形新幹線区間の拠点となるのが、この山形駅。 東京からは「つばさ」で、2時間50分ほど。 2つ目の駅、羽前千歳からは、仙台へ仙山線が、 お隣・北山形から左沢線(あてらざわせん)が分岐します。  山形駅の駅弁は「森弁当部」が製造・販売しています。 駅弁売場は、改札の外にある待合室と、 新幹線改札を入ってスグの左側にある売店。 この他、新幹線改札前でも、お昼時から夕方5時ごろまで 台売りをする時間帯があります。 待合室の売場は、6時〜20時の営業ですが、夜は品薄。 遅い時間に購入する場合は、予約をお薦めします。  最も目を引くのは「花笠こけし」(900円)。 こけしの顔が描かれた陶器製容器の中味は、 山菜ベースのちらし寿司です。 彩りは、結構いいですが、味・内容は標準的。 ま、容器がお土産になって、いいかもしれません。  山形といえば、米沢牛をはじめ牛肉が美味しい地域…。 そんなわけで「牛めし」(980円)を食べてみました。 こちらもお店の方は「錦糸卵が入って綺麗でしょ!」と、 話していましたが、まずまずといったところです。  も1つ、比較的新しい商品である、 「ZAO紅花鶏弁当」(850円)を食べてみました。 ボックス型の容器は、かなり大きめですが、 正直言って、相当な上げ底!! 過度な期待はなさらない方がいいかも…。 久しぶりの駅弁膝栗毛…、「ちと辛口なんじゃないの?」と 思われた方がいるかもしれませんが、今回ご紹介したのは、 駅構内で販売されている“オフィシャルな”駅弁…。 「森弁当部」さんも、最近は新庄駅での販売も手がけるなど、 確かに頑張ってます。が、しかし!!!! 実は山形駅には、駅弁通なら「絶対こっちを買う」という “隠れ名駅弁”が、あるんです。 そこで勝手ながら、山形駅の駅弁膝栗毛は、 初の「前・後編」2回シリーズとさせていただきます。 次週、その正体が明らかに!! ■旅のワンポイント〜真夏の奥の細道②・風を感じて山寺  奥の細道シリーズ・第2弾は、 “閑さや 岩にしみ入る 蝉の声”の句で有名な山寺。 今回は、山形駅から「風っこ・山寺芭蕉号」で出かけます。  「風っこ」は、自然の風が感じられる、オープンエアの列車。 東北地方の各エリアで、オンシーズンに運行されています。 臨時ですが、普通列車なので、気軽に乗車できるのが魅力です。  巨岩・奇岩が美しい山寺は、 860年に慈覚大師によって開かれた比叡山延暦寺の別院。 正式には『宝珠山立石寺』といいます。 今も、年間90万人もの参詣・観光客が訪れている、 山形を代表する観光地です。   1000段余りの石段を登れば、 絵はがきにも出てくるような絶景が待ち受けています。 夏場は、息を切らしながら汗だくで、登ることになりますが、 一気に汗も吹き飛ぶ、爽快な気分になることでしょう。  ちょうど山寺の駅に、仙山線の快速「仙山」号が到着したようです。 快速「仙山」は、基本的に1時間ヘッドで、仙台〜山形を結びます。 なお、駅からの山寺往復には、2時間は見ておきたいところです。  さて、私は以前「芭蕉の句にある“蝉の声”は何ゼミなのか?」 という素朴な疑問を抱いたことがありまして、 芭蕉が訪れた現在の7月中旬に、山寺に行ってみた事があります。 このとき啼いていたのは「チー」と啼く「ニイニイゼミ」。 お土産屋さんの奥さんにも、聞いてみたところ、 「おそらくニイニイゼミではないか?」と話していました。 ちなみに、今回は8月上旬に訪れたのでありますが、 「ジー」と啼くアブラゼミが多かったように思いました。 しかし、アブラゼミの「声」では、どう頑張っても “しみ入る”という言葉は、ちょっと違う感じ…。 やはり“しみ入る”という表現は、ニイニイゼミの少し弱々しい 「チー」という啼き声ならではものではないかと、私は思っています。 ※初の“交流電化”路線「仙山線」  JR仙山線・作並駅のホームには、 「交流電化発祥の地」と書かれた碑がたっています。 以前、黒磯駅の駅弁紹介(02.11)でも、電気の直流・交流について、 お話したことがありますが、この仙山線が、日本で初めての 「交流電化路線」なんですね。 交流の電気は、強力なパワーを得られることが魅力。 この仙山線で交流電化に成功したことが、日本が誇る高速鉄道、 時速300キロの新幹線技術の礎になったとも言われます。 鉄道をご存じない方は「なんのこっちゃ?」と思われたかも しれませんが、新幹線が世界に与えた影響を考えますと、 ふと、足を止める価値のある石碑ではないかと思われます。 さて、次回の駅弁膝栗毛は、山形駅のパート2。 そして、山形の名湯をご紹介します。  |

|