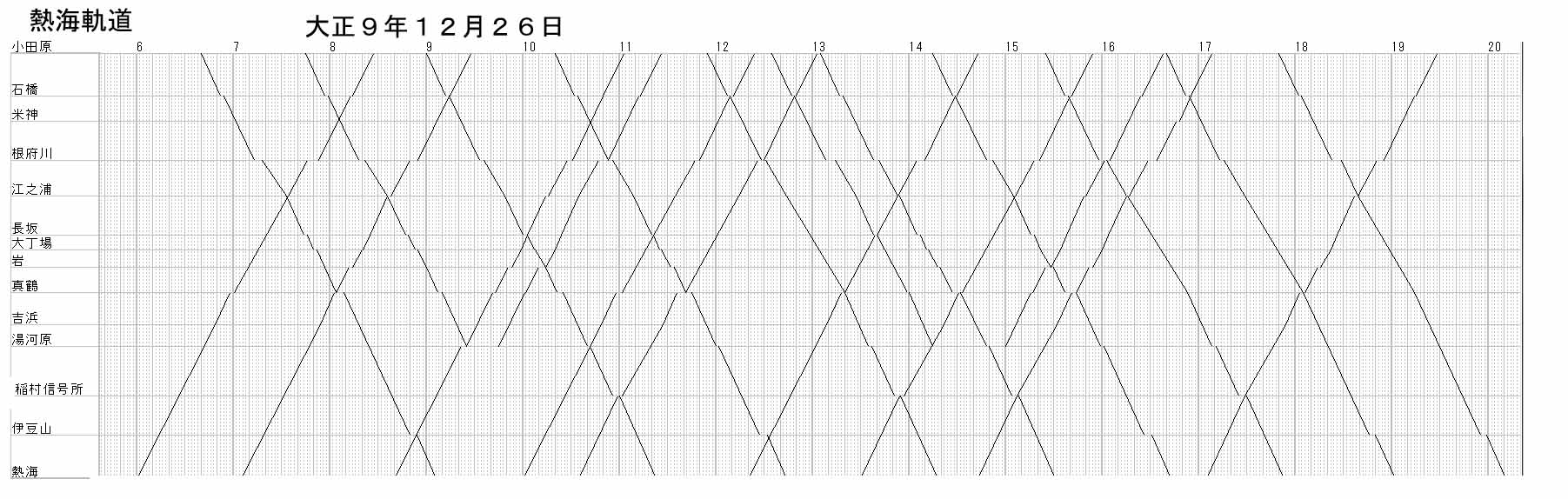

大正9年に軽便線は政府に買収され、政府から軌道を借りて熱海軌道組合が運営。国鉄熱海線開通までの経過措置

軌道敷は国有地となる。

大正11年12月21日熱海線が小田原から真鶴まで部分開通した時に小田原真鶴間の運行を取りやめ、真鶴熱海間のみの営業となった。

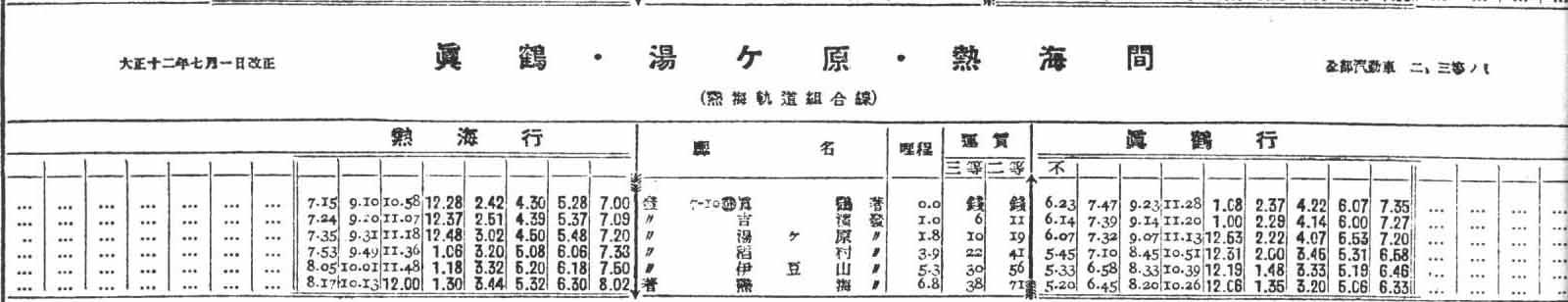

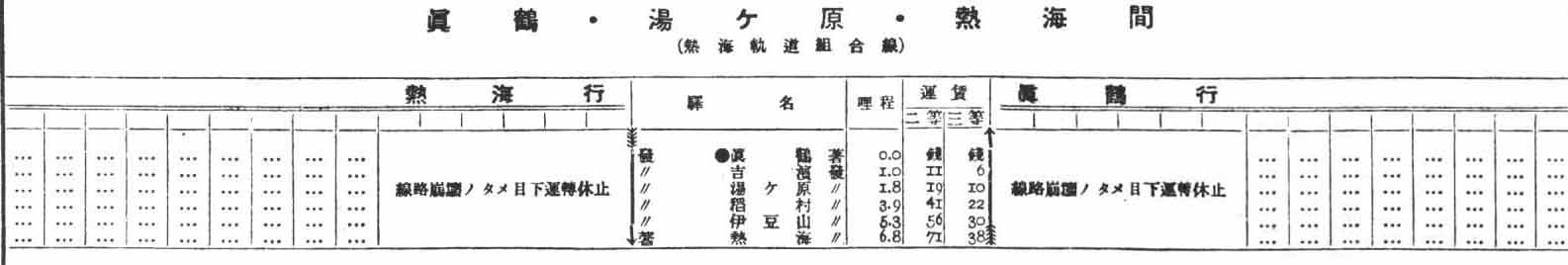

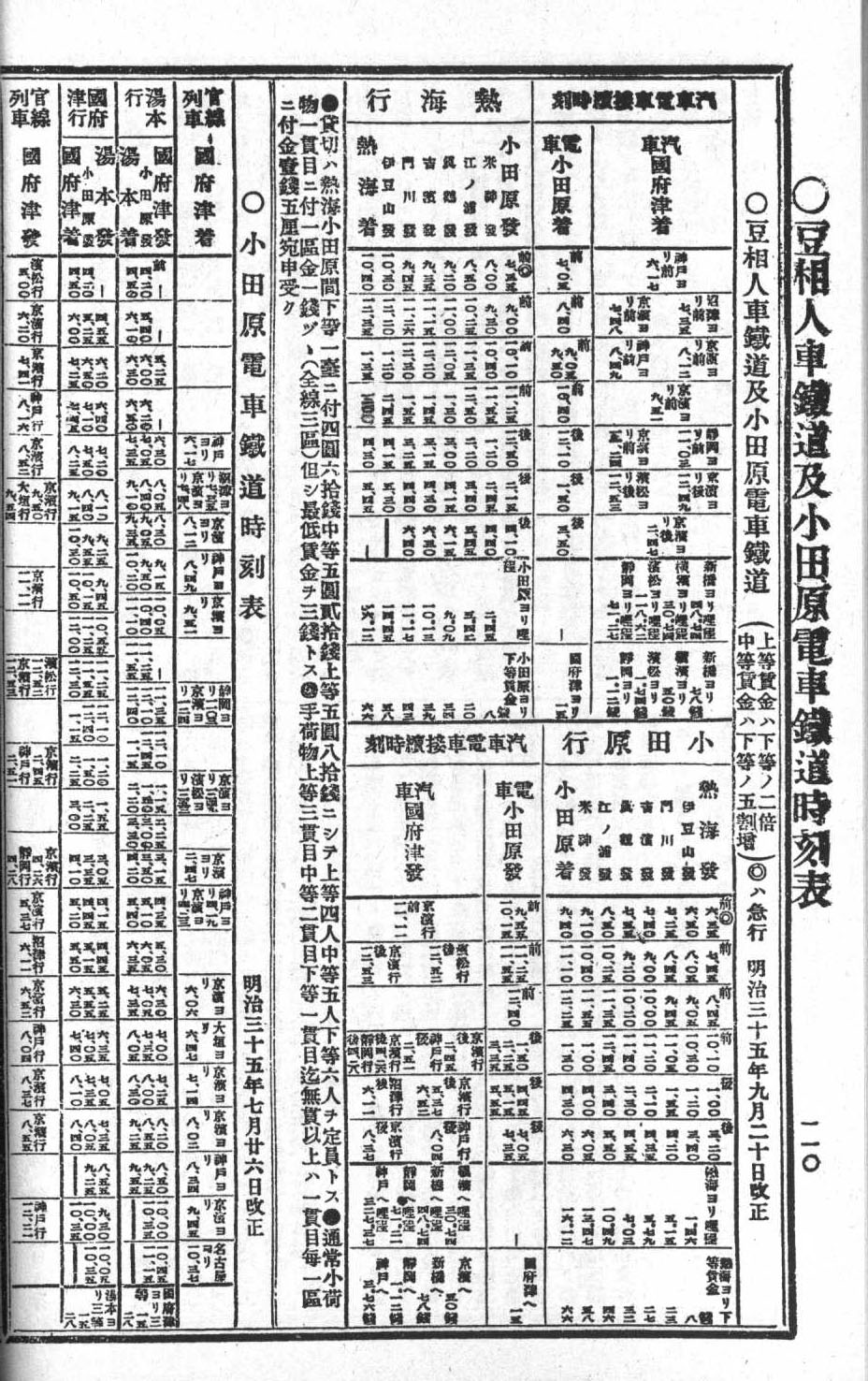

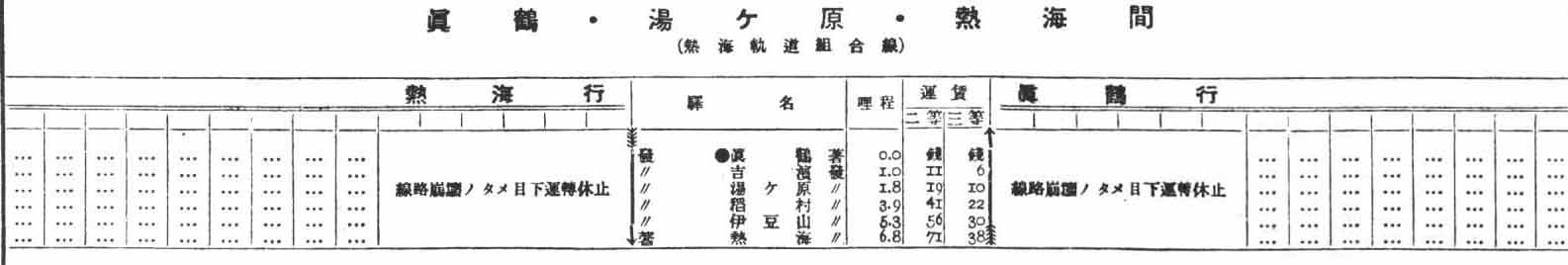

図3はその時の時刻表である。稲村駅に格上げになっている。

稲村伊豆山の所要時間は12分であり、稲村交換所が置かれたとみられる場所と同じ場所とみられる。稲村バス停より大洞台バス停に近い。

汽動車(例えばディーゼルカー)で運行と記載されているが、もちろん誤りで最後まで蒸気機関車運行である。

図3

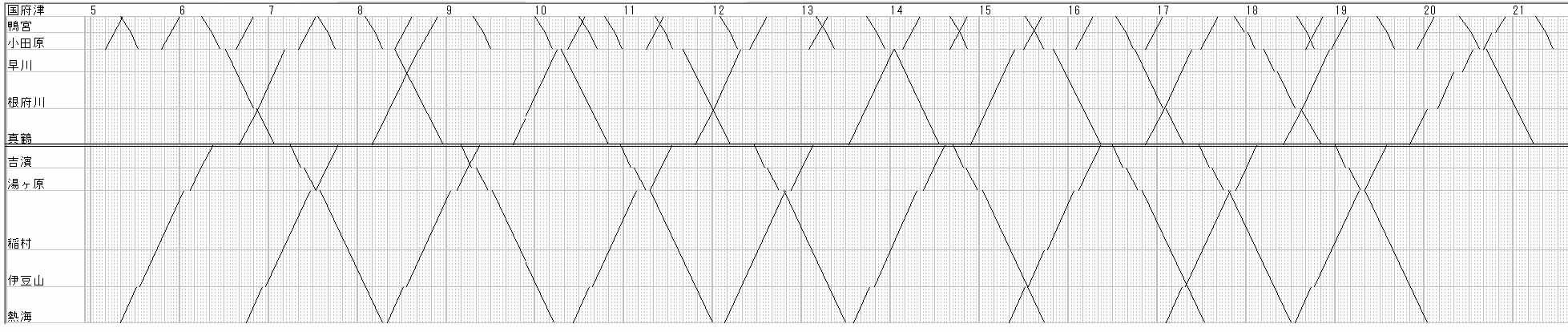

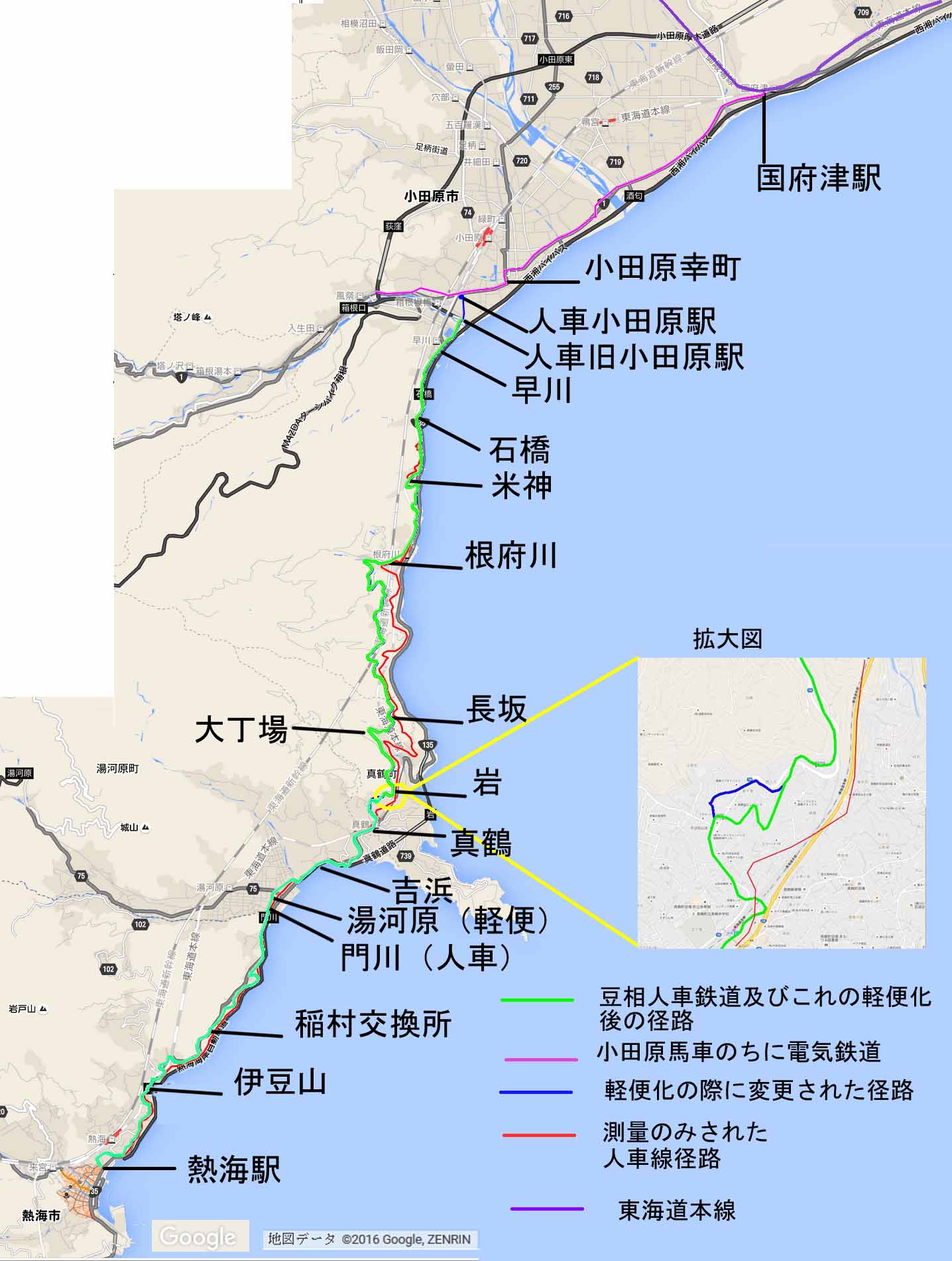

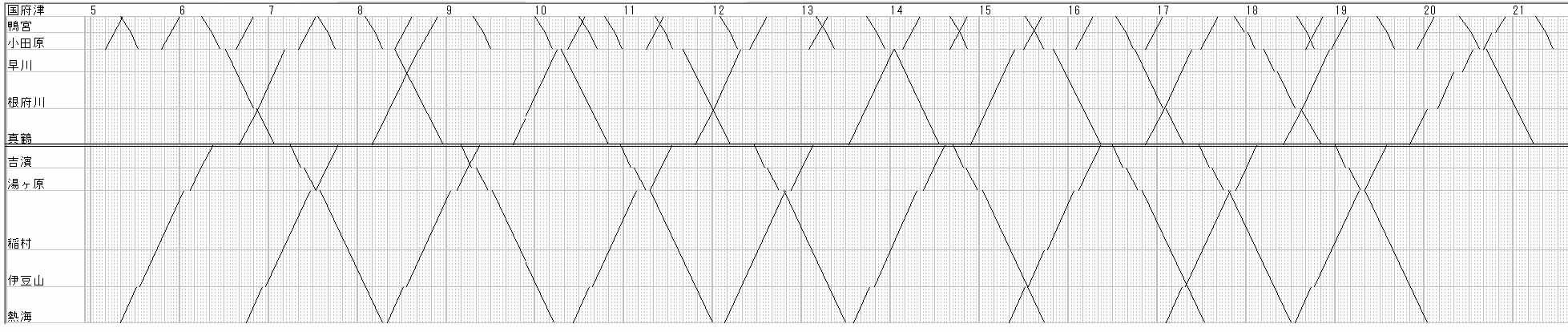

下図は熱海線と熱海軌道のダイヤを結合して表示したものである。

熱海線の真鶴発の列車に軽便鉄道が連絡するようにダイヤが組まれている。

図4

上のダイヤを見ると根府川駅で交換がなされていた。

1200頃にも根府川で交換があるが、大正12年9月1日午前11時58分32秒に関東大震災が起き、下りの列車はすでに根府川駅に入っていてそこで地すべりに遭い、

上り列車は根府川に入る寸前で且つ白糸川鉄橋の手前のトンネルの中であったので駅付近の地滑りと白糸川の土石流の両方から難を逃れ海に流されずに済んだ。

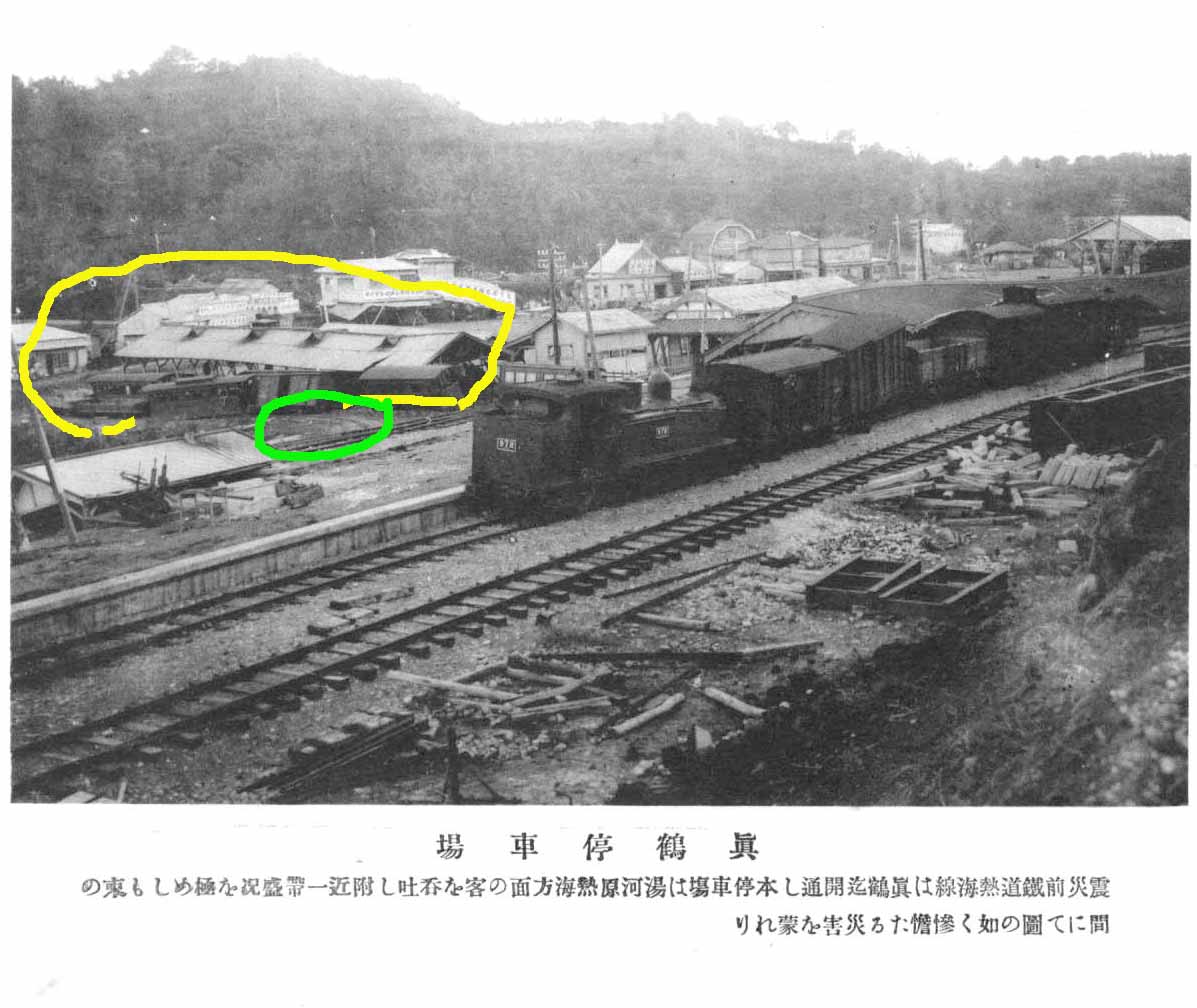

真鶴熱海間に短縮された後の熱海軽便鉄道の運命

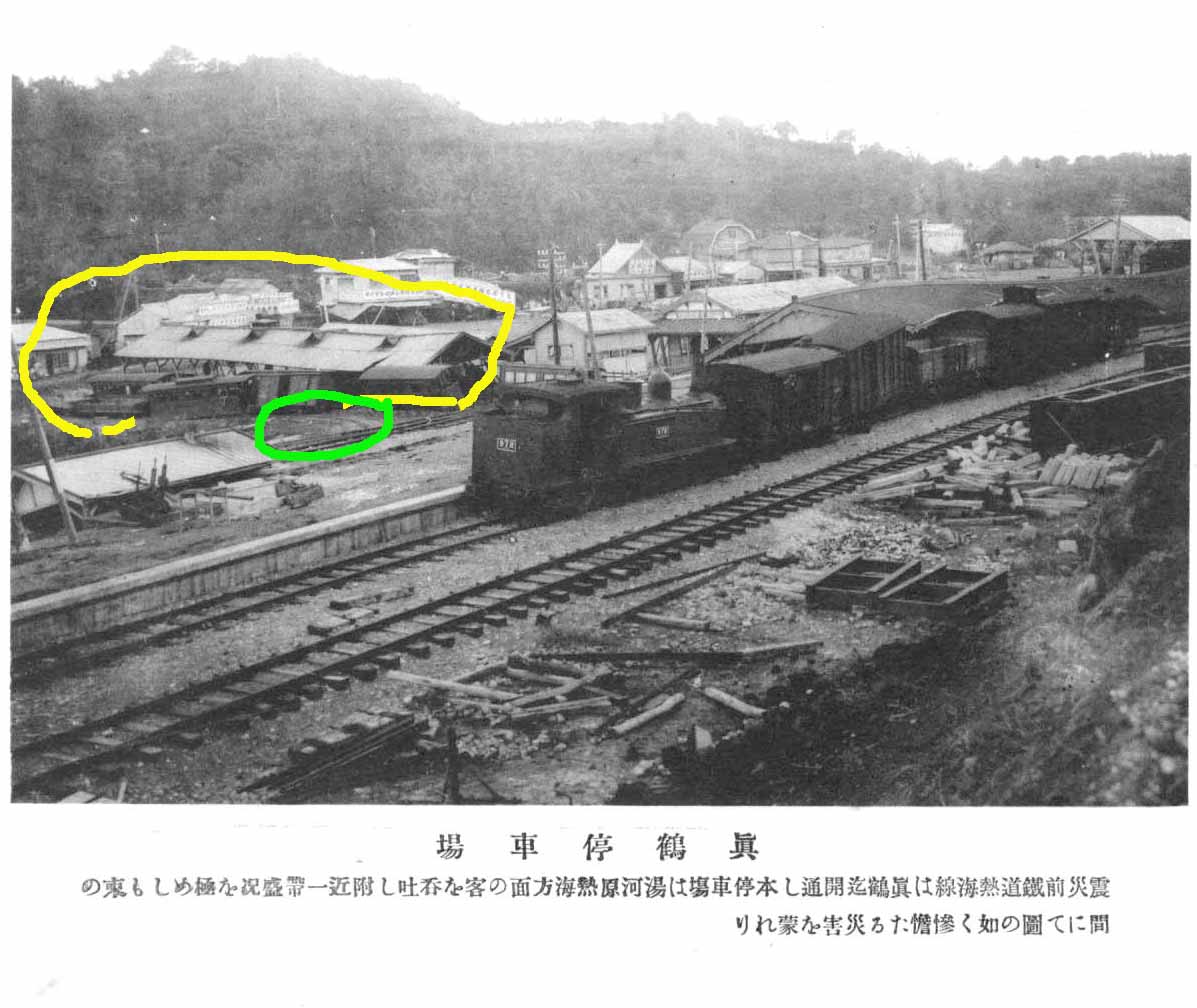

図5

大正11年に真鶴駅から熱海駅の間に短縮された熱海軽便鉄道は翌年大正12年に運命の関東大震災に遭遇し、湯河原熱海間の方々で路盤崩壊土砂崩れに見舞われて運行不能になった。

上の写真は、関東大震災後の真鶴駅前の写真である。黄色枠で囲ったところが、熱海軽便鉄道真鶴駅の車庫であり、待機中の客車や貨車が横転しているのが見える

手前の蒸気機関車が引く貨物列車の向こう側がホームであり、ホーム上の建物がつぶれている。

下記はその運行休止を示す時刻表である。熱海軽便鉄道はこの後再運行することなく解散された。

(緑枠部分の曲線線路については、後で説明を加えてある。)

大正十二年九月一日大震災記念寫眞帖から転載

図6

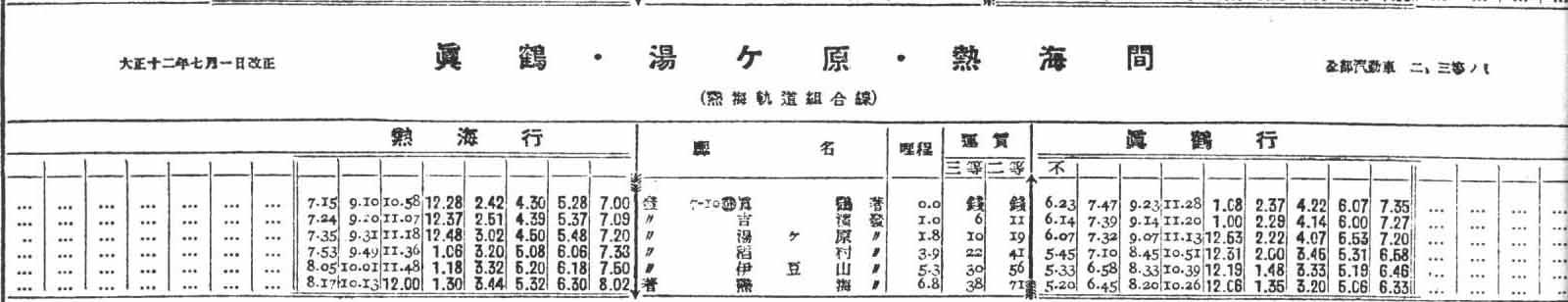

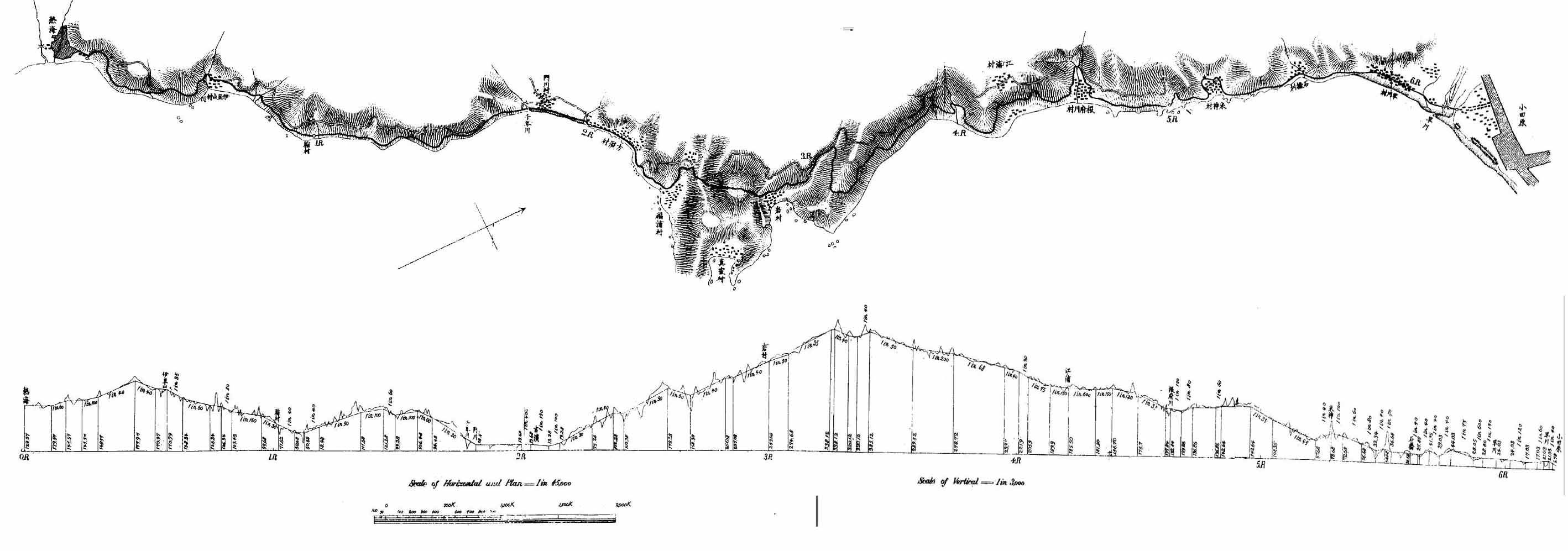

測量のみで終わった幻の人車径路

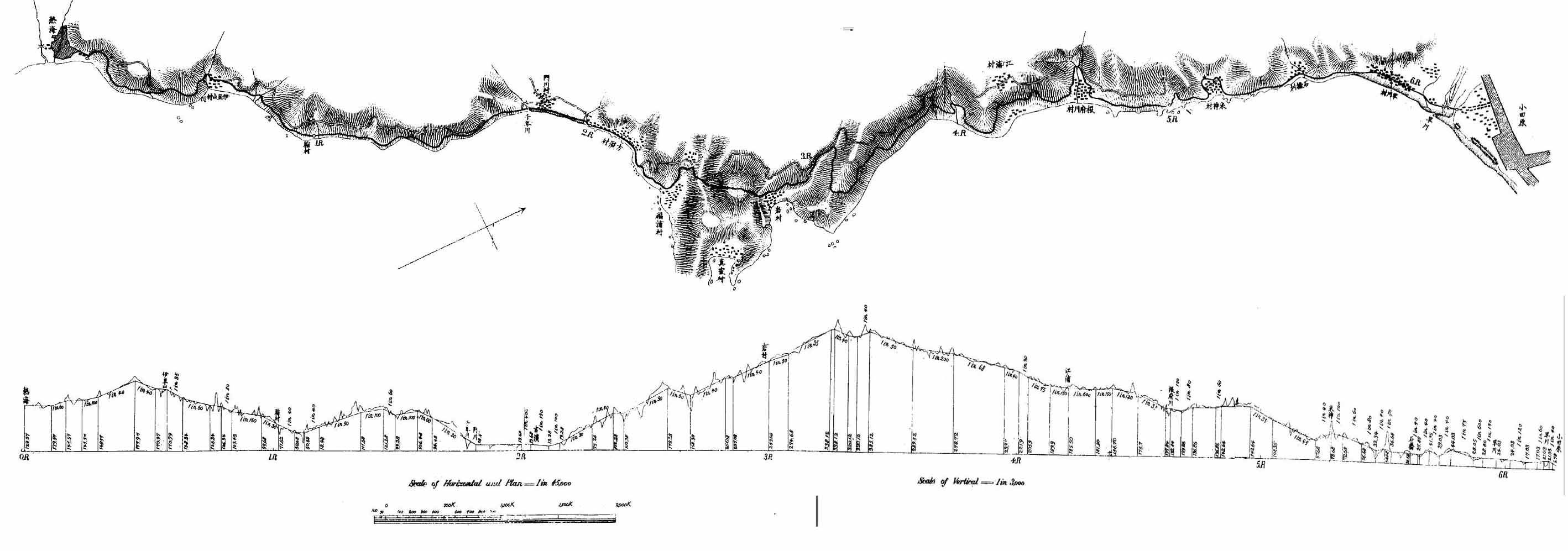

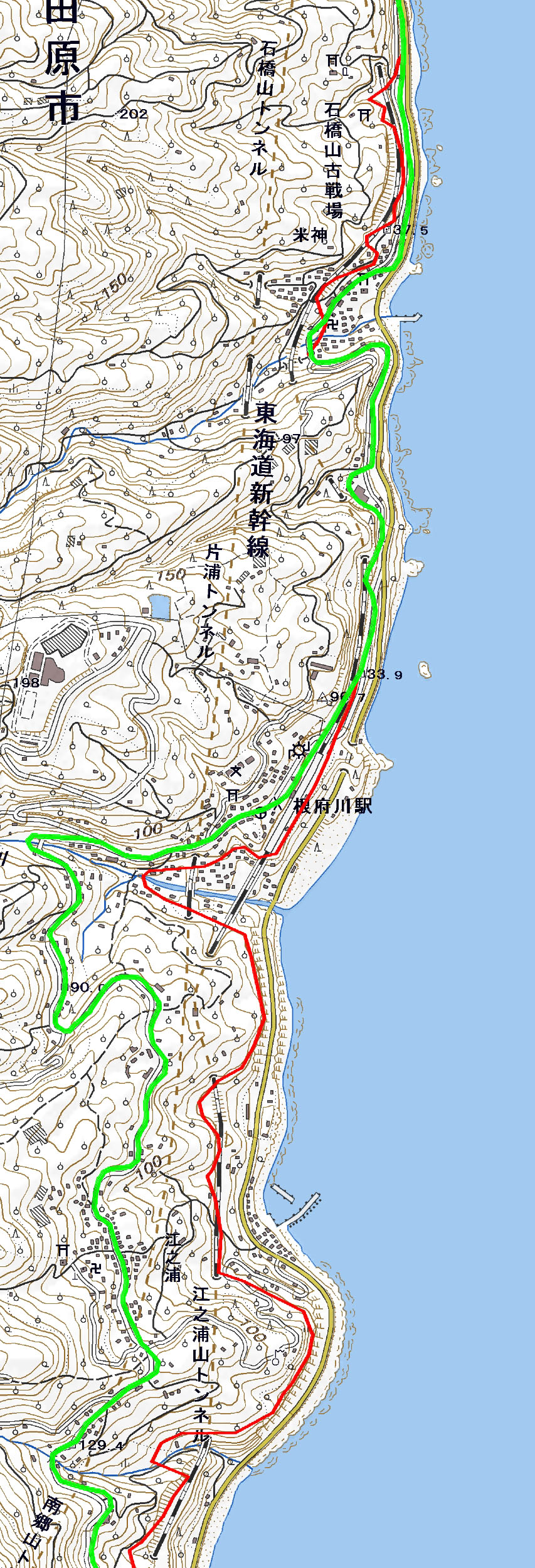

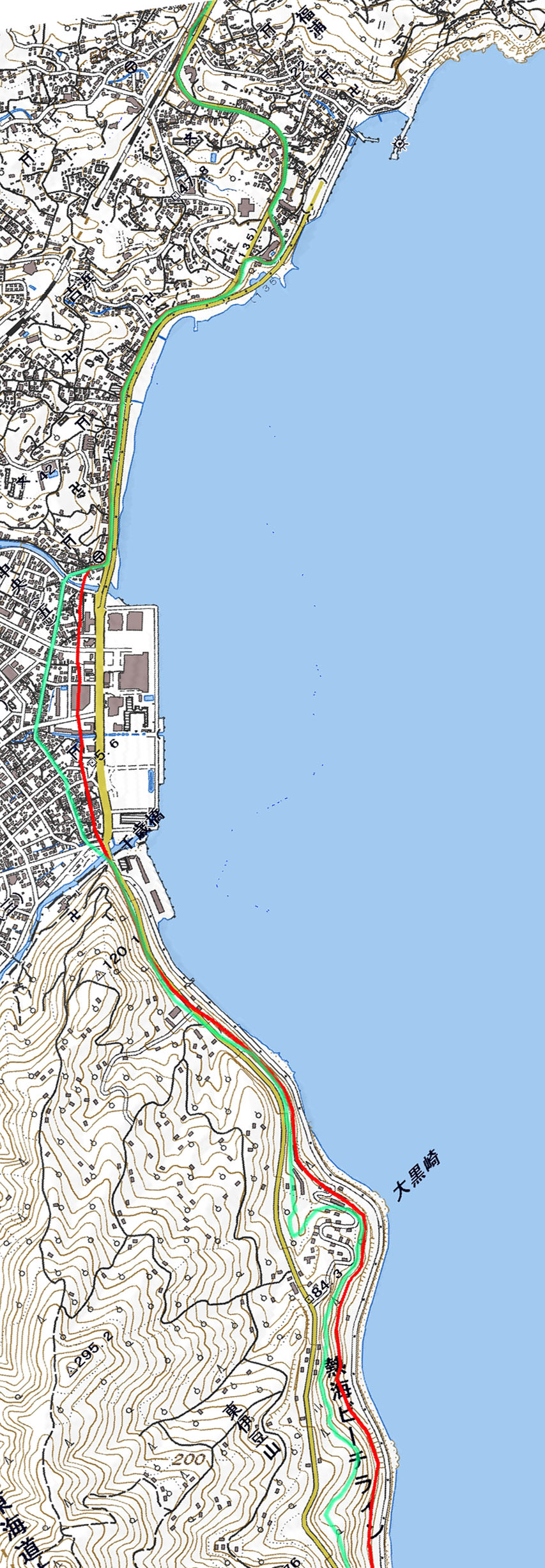

地図の赤線で示したように、人車線建設の前になされた測量のみされて実現しなかった人車径路がある。

この測量資料は、明治25年の工学学会誌に載せられた豆相人車鉄道測量報告である。

図7

図8-1 図8-2 図8-3 図8-4 図8-5

図8-1 図8-2 図8-3 図8-4 図8-5

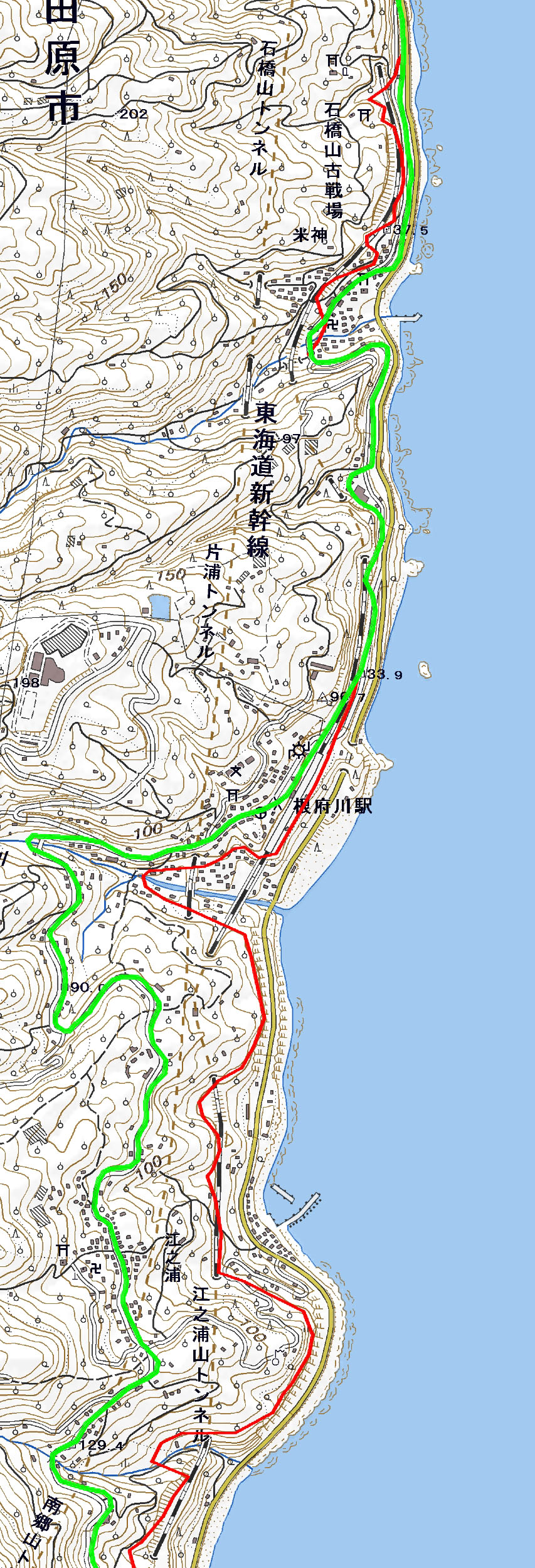

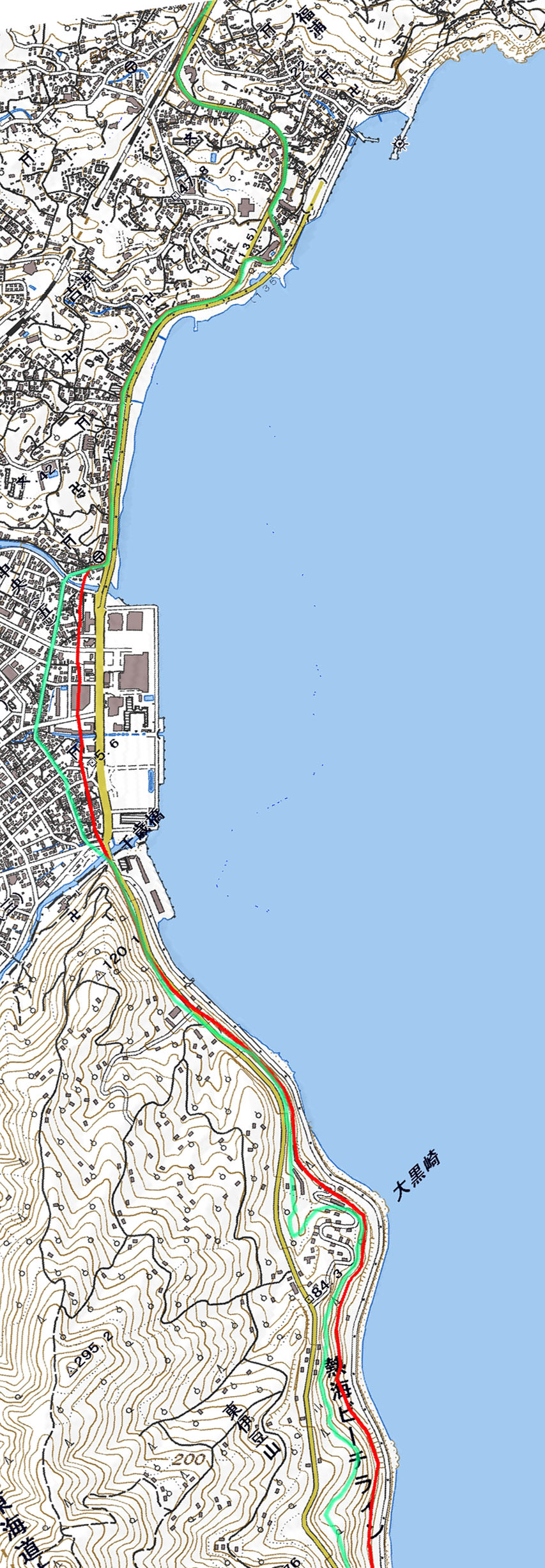

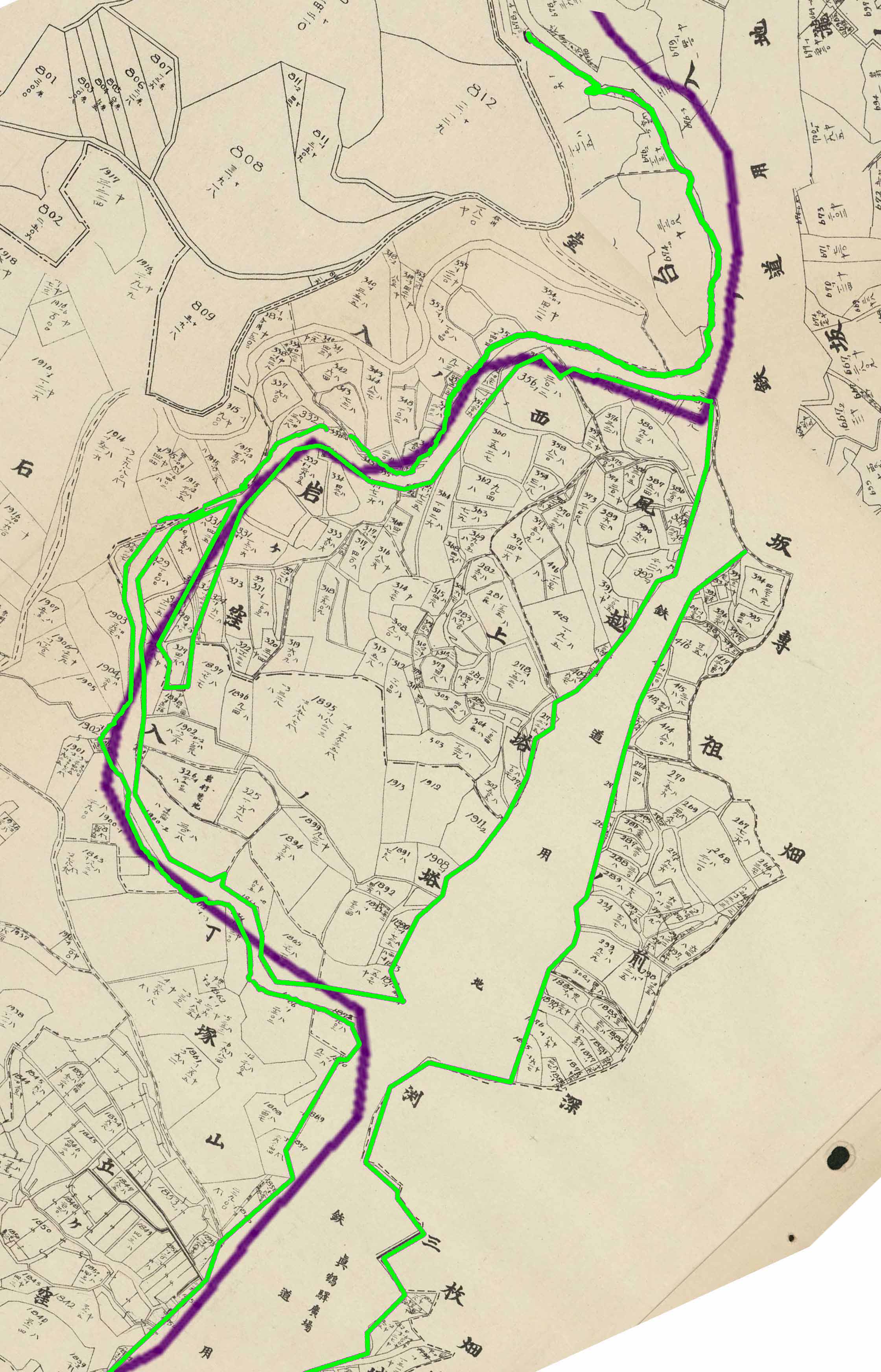

ここの地図では緑線が実際の人車の径路、赤線が測量のみされた線(以下単に測量線という)の径路である。

測量線の小田原方起点は実際の人車と同じ場所に予定されていた。

測量線は勾配を緩くするために海抜の低い所を通っていて、実際の人車径路より海岸線に近い所を通ることになった。

例えば、伊豆山温泉付近では実際の径路は国道135号線を通っていて海抜100m位を通過するが、測量線は海抜30m位の海岸近くを通る。

また、根府川・真鶴間も実際線の最高点は130mであるが、測量線は100mであり、勾配も最大で1000分の33に抑えられていた。

図8-1で実際の人車径路の緑線と比べて赤い線を見ると、石橋山古戦場辺りでは県道の共用路線を予定していた。

共用を予定していた県道は熱海線建設の際に熱海線に沿った現在の旧県道に経路変更された。

図8-2、8-3では、根府川~真鶴まで赤い線が緑線に比べて海岸に近い所を通り、100mの最高点を通過している。

図8-4の門川から熱海も海岸に近い海抜の低い所を赤い線が通っていて、人車鉄道の最高点110mに対して測量線の最高は60mである。

実際の人車径路は新たに路盤を建設するコストを避けるため、すでに開通していた小田原熱海県道を通る軌道として建設されることになり、現在の県道とその径路が多くの部分で重なることとなった。

軽便小田原駅界隈トピックス

大日本軌道鉄道小田原駅について

豆相人車鉄道の旧小田原駅は、東海道を走る馬車鉄道から離れており、

明治33年に馬車鉄道が電車化するとき、豆相人車の駅も旧小田原駅から熱海街道を約500m延伸して

現在の1号線との交差点角が新小田原駅となった。

そして明治35年には上述した急行を運行している。

豆相人車鉄道は明治40年に蒸気機関車化された。

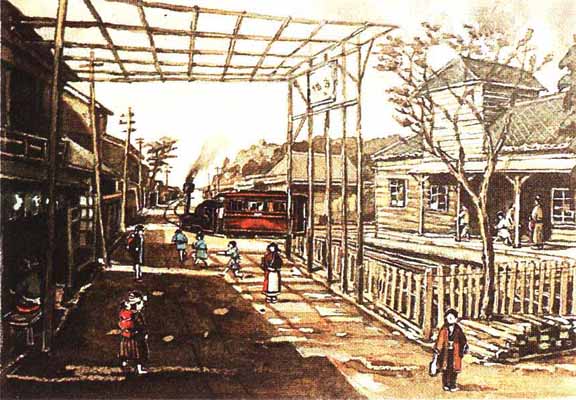

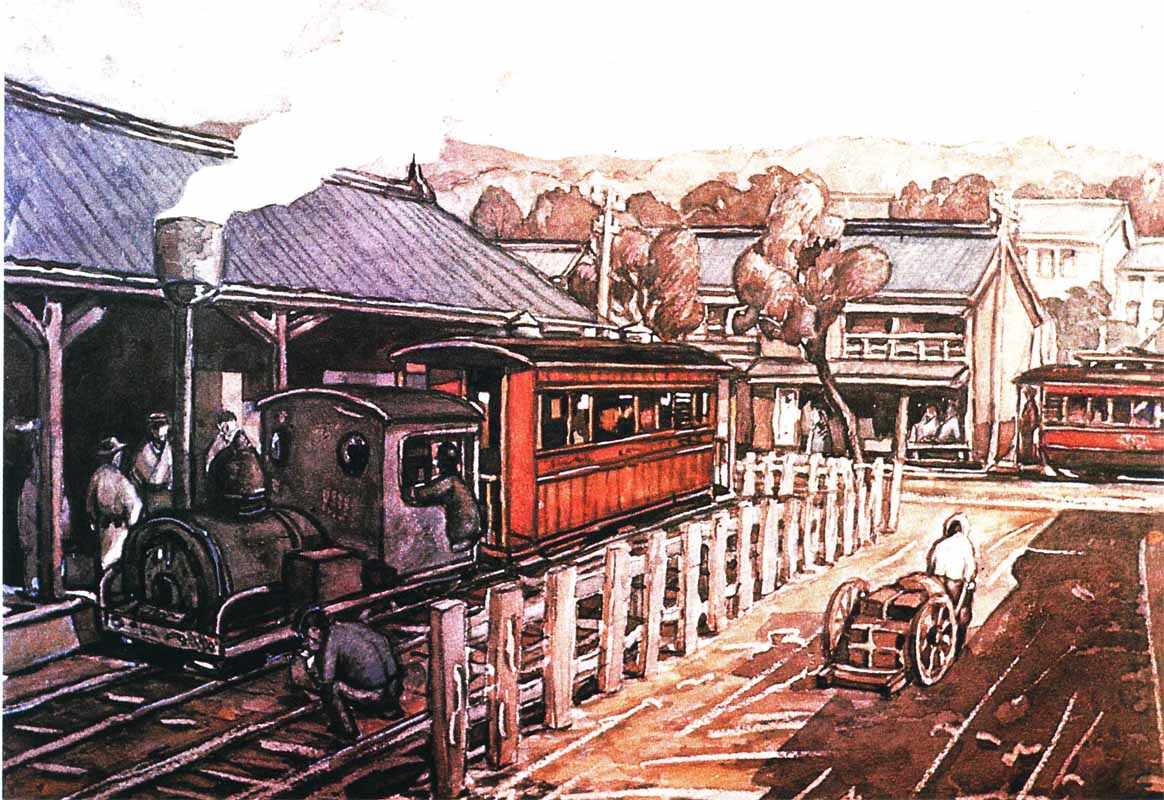

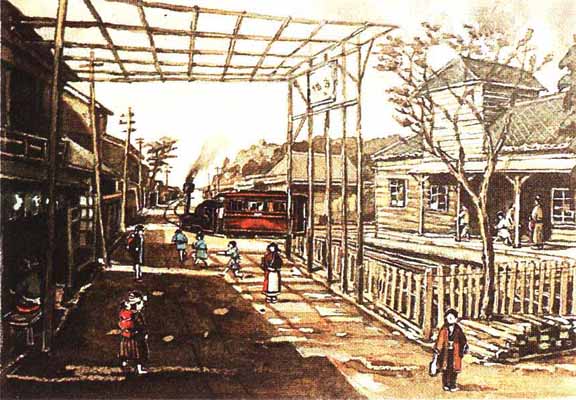

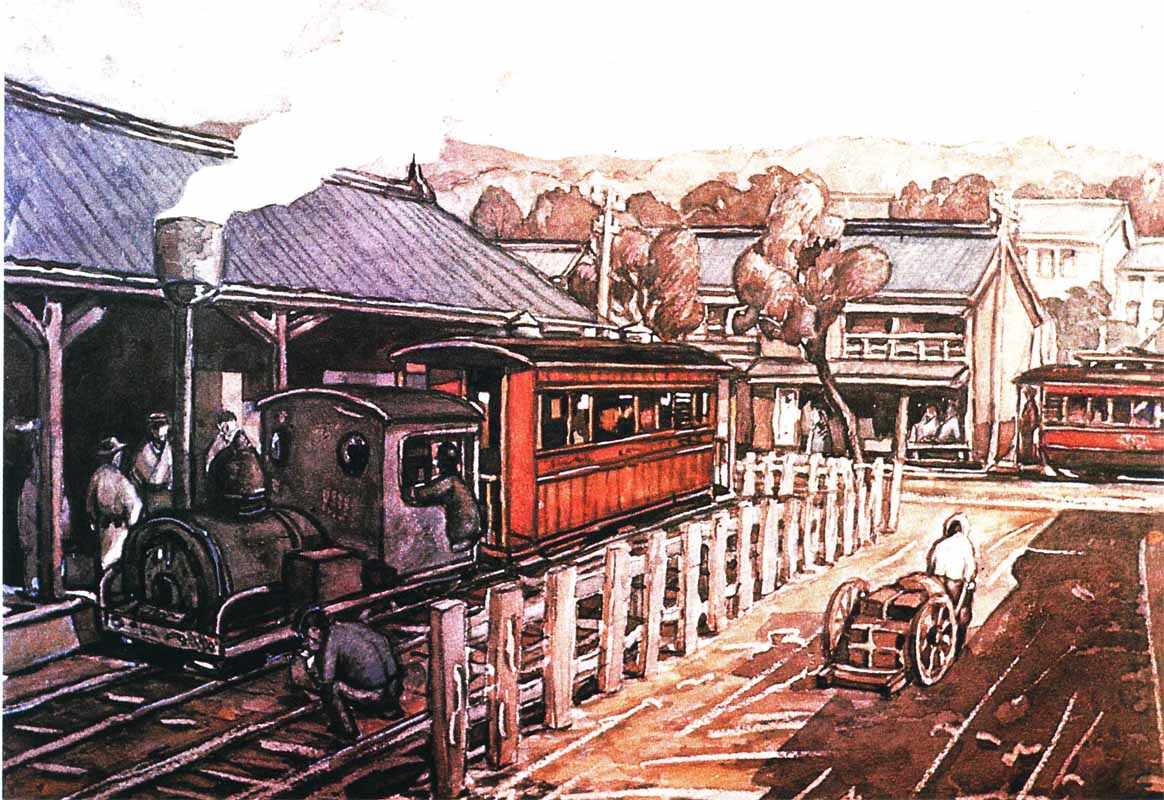

下記の絵は、軽便の小田原駅付近を描いたものである。描いたのは明治40年生まれの小暮次郎さん。

軽便は熱海線、現東海道線が真鶴まで開通した大正11年まであったから、この絵は実物を見た人の絵であろう。

図9 図10

「小田原古きよき頃」小暮次郎著27頁 「小田原古きよき頃」小暮次郎著140頁

下記は軽便鉄道のの小田原駅の配置図である。

図11

1.待合室 2.駅売札所 3.石炭庫 4.車庫 5.給水所 6.火工場及びビット機械場

赤い丸は転車台

軽便鉄道の蒸気機関車が後ろ向きに進んでいる絵葉書があり、この理由について「小田原駅に転車台がないから」と

言われることがあるが、転車台は存在したらしく、後ろ向きで走った方が脱線しにくいという理由の方が妥当に見える。

図11の配線図は、大正5年発行の25K地図の建物図と『遠い日の鉄道風景』(宮田憲誠著、径草社)p129にある図

及び図9と図10の大日本軌道鉄道小田原駅の絵画を参考に作成。

早川橋界隈のトピックス

開業時の小田原駅(旧小田原駅という)の位置について

上述のように、小田原電気鉄道の電車と豆相人車鉄道は人車鉄道の起点で電車からの乗り換えが必要であったが、

人車の開業時は、小田原の起点は早川橋の畔のようなところにあった。

お客は今の国道1号線と旧早川橋の間、約500mを歩く必要があった。

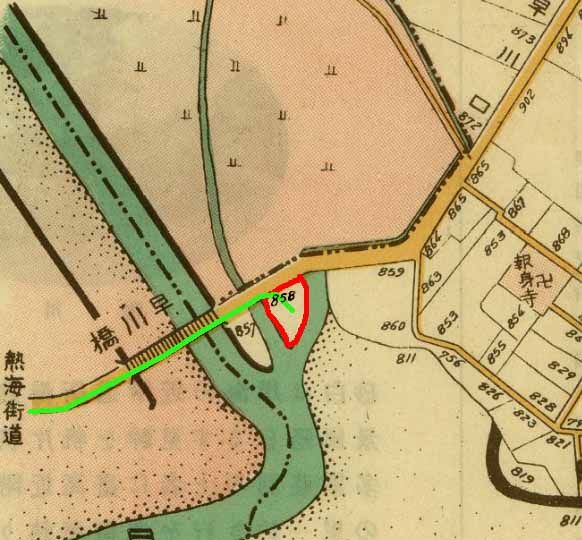

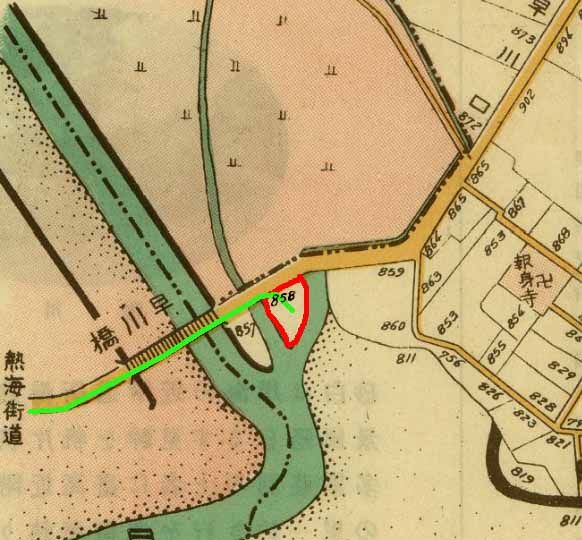

図12

旧小田原駅の位置については小田原史談会の小林一夫さんが詳細に検討している。(小田原史談会224号14ページ)

それによれば、小田原史十字町4丁目858番地の可能性が高いとしている。

地図12の赤丸で囲んだ858の位置である。

小田原漁港建設で大きく変貌した早川界隈

図13 図14

小田原漁港が旧早川村の向口付近に建設された結果、人車や軽便が走りリゾート旅館があった早川河口は大きく変貌した。

下の絵葉書は図14の赤丸付近からの撮影である。

高野肇氏 蔵

高野肇氏 蔵

上の図13:路線を当時の2万分の1の地図に書き込んだもの。図14:現在図に重ねたもの

軽便鉄道専用の早川橋があったらしい

図15 図16

左の大正5年発行の25Kの地図では熱海街道の早川橋より上流に軽便鉄道専用の橋が架かっている。そしてその前後では専用線が描かれている。

大正6年に早川橋がコンクリート化された後では道路と共用している写真のみであり、また木造橋のときにも共用写真ばかりである。

したがって、明治41年に蒸気動力化された後でコンクリート化された大正6年までの間の期間に専用橋があったことになる。

明治45年頃に早川大水害があり、この時に共用早川橋が流され、鉄道専用の仮橋を作ったのかもしれない。今の所どんな橋であったかのかを示す資料は見たことがいない。

豆相人車鉄道と熱海軽便鉄道の岩駅から真鶴駅の間の径路は、よくわかっていない。

真鶴駅付近の東海道線建設による土木工事及びそれに伴う土砂採取と関東震災で地形が大きく変わり、径路の痕跡が全くなくなってしまったからである。

真鶴駅から岩駅の間の径路は、熱海方面の海抜5mの吉浜駅から50mの真鶴駅まで上がってきて、

さらに海抜90m岩駅まで登っていくもので急こう配の連続である。

国土地理院の旧図には下記の径路が記載されている。

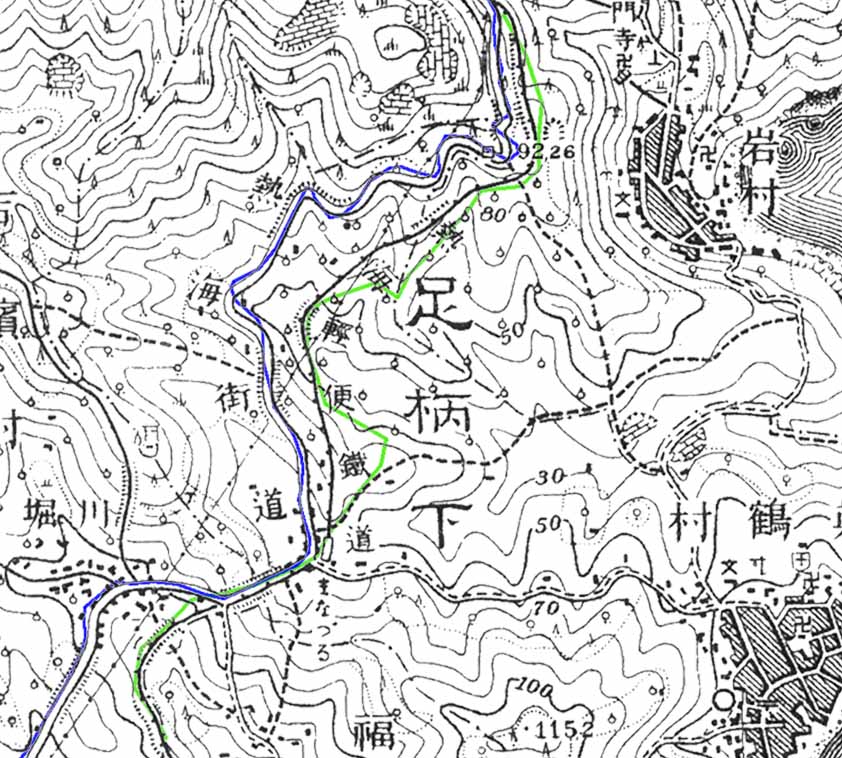

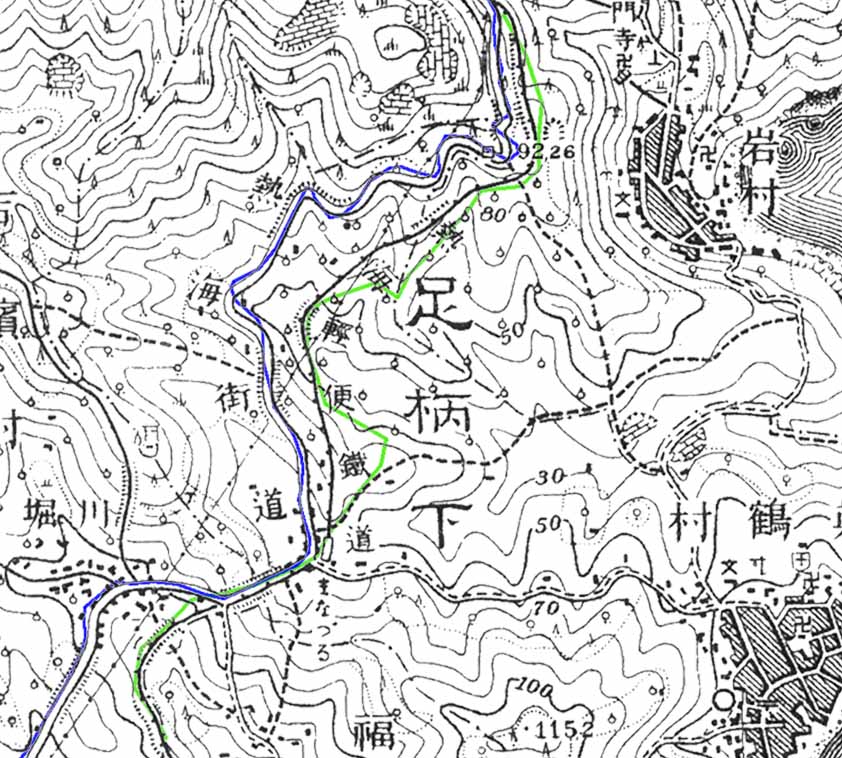

図17

図17の地図は大正5年発行の25000の地図であり、熱海軽便鉄道が記載されている。

ここで緑線は明治19年発行明治29年修正の50000地形図に描かれた人車鉄道の径路を書き込んだものである。

50mの海抜の真鶴駅から約135mで70mまで20mを上がることになるが、

この場合の勾配は1000分の150くらいになってしまい、

当時の軽便機関車登れる勾配ではない。

70mの尾根を通過すると下りになるがこれも約150mで25m以上の下りである。

したがって大正5年の地図に記載された熱海軽便鉄道の径路は概念図と考えた方がよいようである。

一方、図17の緑の線の人車の径路は、地形図との関係はより合理的に見える。

図18

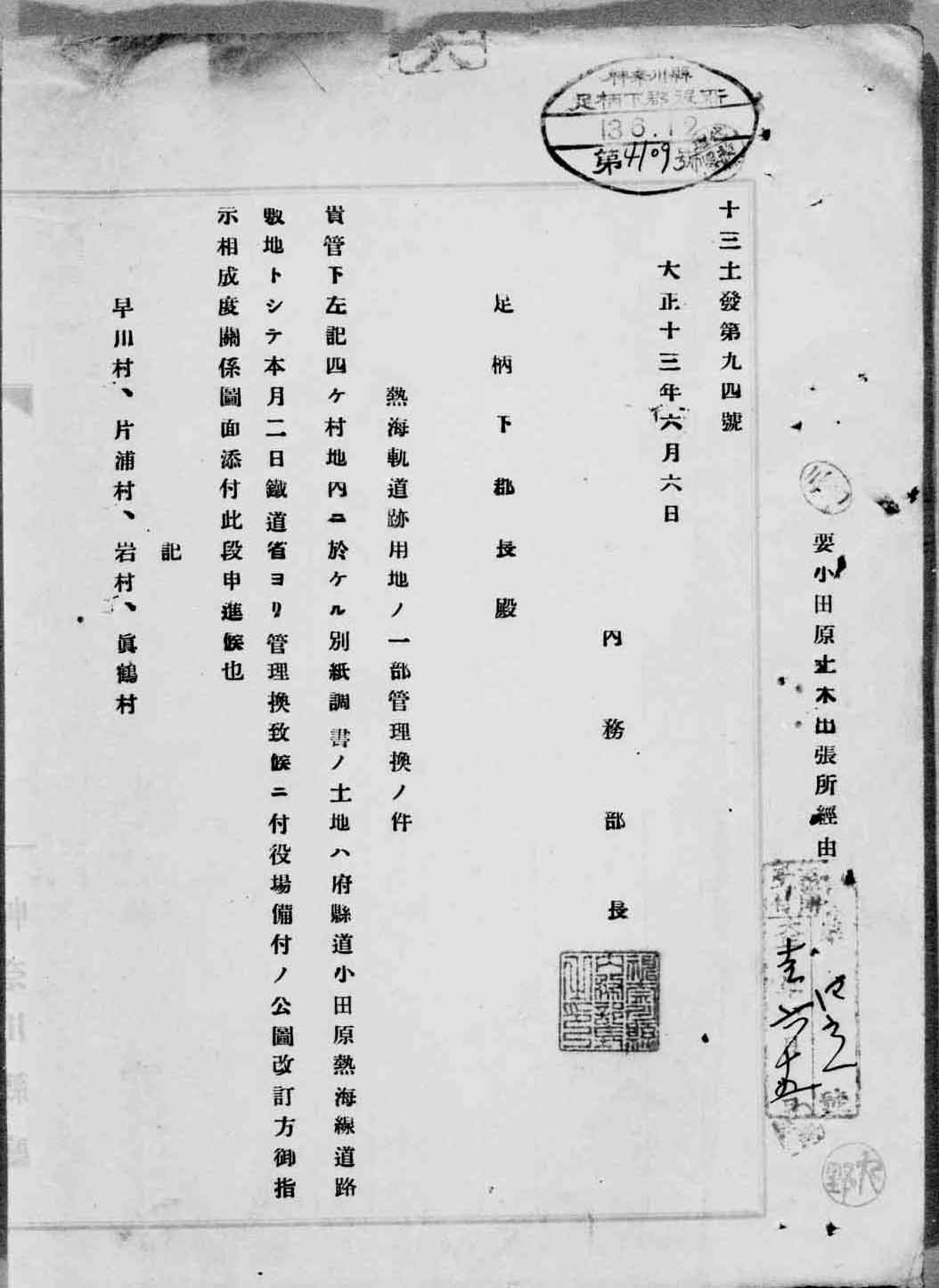

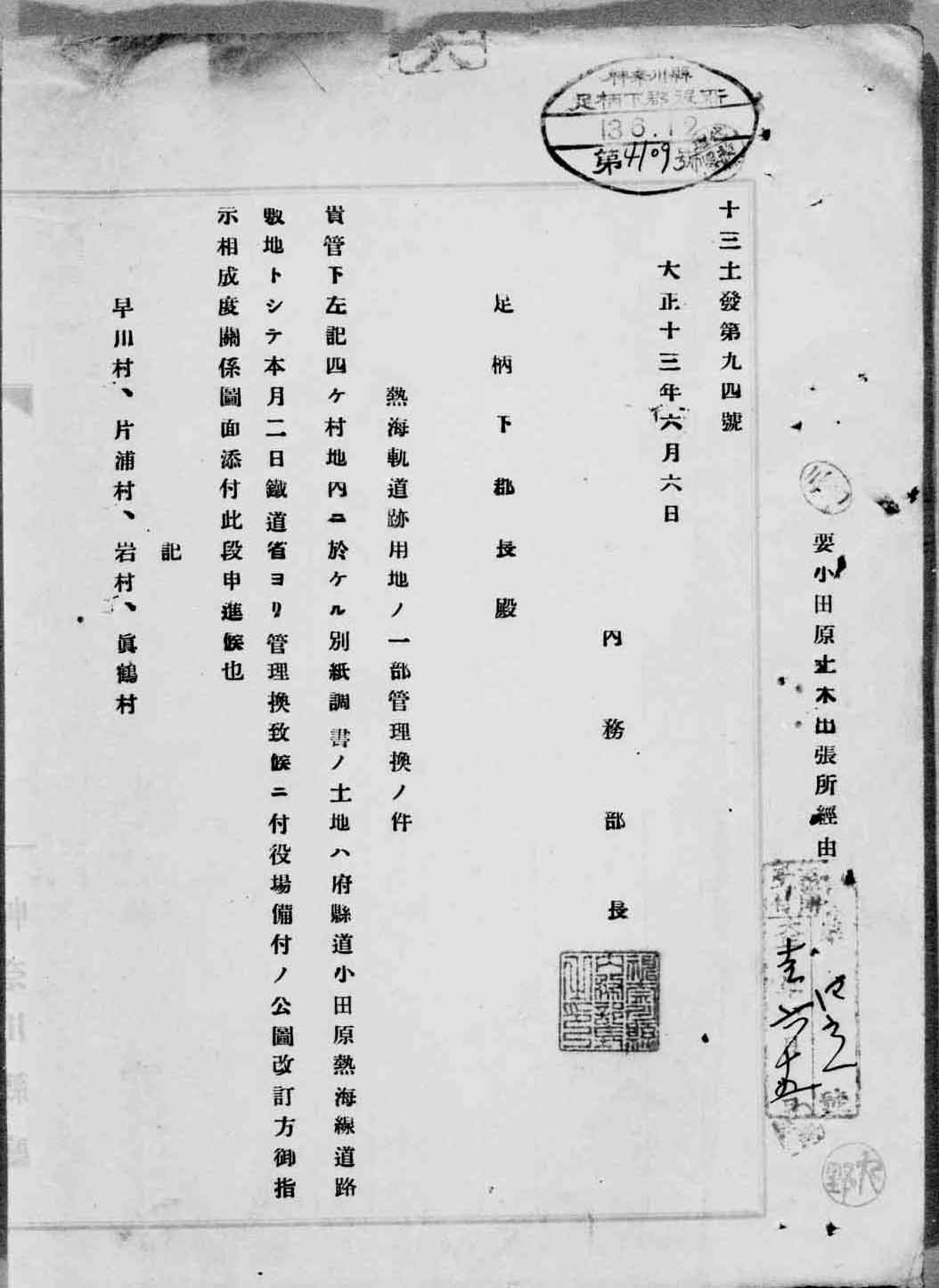

左記の書類は神奈川県公文書館にある

早川村、片浦村、岩村及び真鶴村にある熱海軌道跡用地を県道小田原熱海線道路敷地として

鉄道省から管理換えがあったので関連公図を改訂せよとの足柄下郡長への指示書である。

熱海軌道は、熱海軽便鉄道の後継会社である大日本軌道鉄道が国に譲渡した軌道を

賃借して営業しており、軌道の土地は国の所有であったわけで、その国の所有する跡地を県道敷地に使用したことを示している。

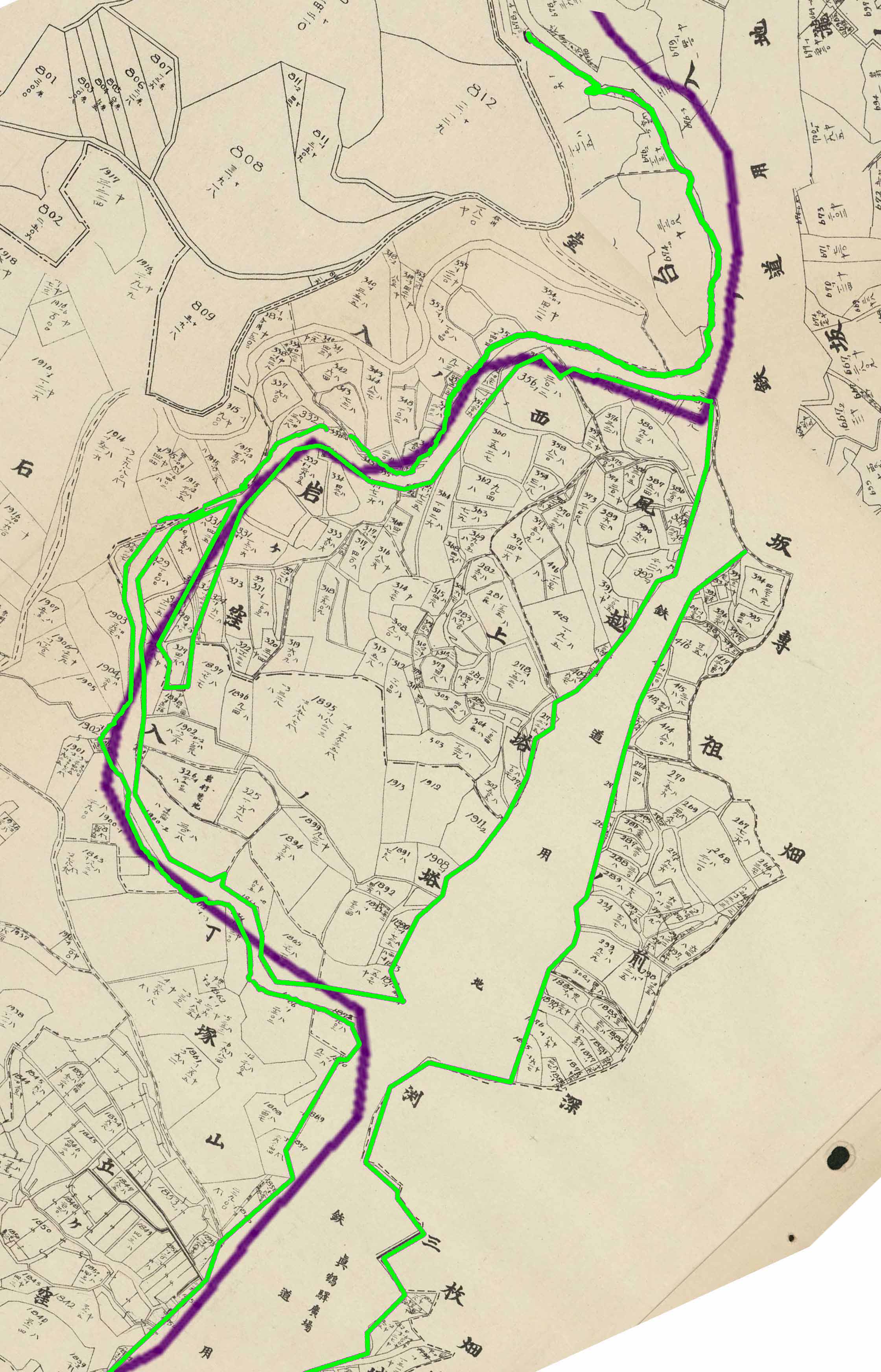

図19

図19は土地宝典である。黄緑色で区別されている所は鉄道用地及び公有地である。

この図で右側の図の上から下まで延びた用地は図の中に記載があるように熱海線用の鉄道用地である。

左側の方に細長く伸びる敷地の所有者の名前のない領域があるが、これは公有地と推定される。

茶色で書き込んである現在の県道740号線と径路がほぼ一致するので

この領域が県道と使用されものであることが分かる。

更に図18資料によると、この土地宝典図の細長い敷地の鉄道用地とされていない敷地が熱海軌道の跡地ということになる。

図20

ここで図20の左側の方にあるピンク色で囲まれた公有敷地が2つに枝分かれしている。

詳細にみると現県道740号にあたる直線部分では線に囲まれた領域の敷地には所有者の名前が記載され、一部は道路と記載がある。

県道の直線部分にあたるこの直線状の部分は途中で切れていることが分かる。

これを見るとこの直線部分は県道建設用に予定または確保されつつある領域であり、

この時までは私有地であることが推定される。

かっての軽便線の跡の公有敷地は左側の細くつながっている敷地であろうと推定され、

軽便の跡は現県道740号より左、すなわち西側であることが分かる。

この軽便の跡と思われる細長い敷地の一部は道路として残っている。

図21

明治19年調製の2万の明治迅速地図の等高線を抜き出したものが図21の等高線である。

東海道線建設による地形変化前の人車鉄道軽便鉄道が建設された時代の等高線である。

ここで、

2の赤線は図20の公有地となっている所を書き込んだもので軽便時代の径路といえる。現在の県道740号線と重なるところが多い。

3の青は明治に建設された県道である。

4は東海道線である。

5のピンクはM19作成M29修正の5万地図に記載された人車径路である。

この径路5を当時の地形を考慮して修正したものが緑線の1である。

東海道線の真鶴駅が現在海抜50m位であり、建設の際に図14の真鶴駅辺りの60mの等高線のある尾根(尾根の真ん中は65m位あり)を10m以上を切り取っていることが分かる。

人車線は城口駅を出ると60mの尾根を越えるための登りとなる。

今は、JR真鶴駅付近の路盤は鉄道建設の際に海抜53mの高さで平らにならされていてかって登っていった尾根は掘り崩され、そこを登っていく風景は想像できない。

図22

図22は図21の径路をグーグル地図にレイヤー表示したものである。

1の緑線は、人車径路、2の赤線は人車を蒸気機関車にした際に変更された軽便線の径路である。

3の青線は、明治初期に作られた熱海に行く小田原熱海県道である。

1の緑線の人車径路がJR真鶴駅の辺りを通過した後、現在の県道740号線を離れ、国道135号線の近くまで迂回している。

これの迂回について次ページで検討する。

真鶴駅前の昔の地形

図23 図24

ここの写真は、鉄道建設の前の60m尾根があった時代の尾根を図21に基づいて現在の写真に重ねたものである。

JR真鶴駅の東京方にはかって左の図のように65m位の尾根があった。

前記の迂回はこの65mの尾根を超すためにとられた勾配緩和のためになされたものである。

国鉄熱海線を建設の際にこの尾根を取り崩して平坦にし、そこに路盤を作ったのである。

JR真鶴駅の構内脇にあった城口駅から東海道線の線路に沿って1000分の50位あった急こう配を登って行ったことになる。

これは軽便がJR真鶴駅のトイレ付近に降りて来ていたという古老の話と矛盾しない。

鉄道建設の際は、仮線を設けて平らにされた海抜50mの駅前広場の降りてきただろうと思われる。

熱海線真鶴駅から軽便真鶴駅につながっている曲線線路について

図5の震災時写真の緑枠で囲ったところに曲線線路が軽便駅の車庫の裏を通って下っているのが見える。

熱海線の路盤は軽便の真鶴駅より5m位高く、熱海線の貨物を軽便の真鶴駅まで下ろす必要があり、このための連絡線のようである。

この連絡線は熱海線建設で真鶴までの開通前の工事中に軽便鉄道を走らせるために設けられた仮線を転用したとも考えられる。

熱海線の建設の最中も熱海軌道は運行されていたはずであり、鉄道の路盤を横切る形で走っていた熱海軌道が、

鉄道路盤を横切って平らに造成された鉄道路盤より5m位低い位置の真鶴駅前の広場に降りてくるには仮線があったはずである。

図5の緑枠の辺りは仮線を設けるにはちょうどいい位置であるので鉄道建設当時の仮線が建設後は鉄道との連絡線に使用された可能性は十分にある。

江の浦と真鶴の間の交換場所について

前述の図1の明治35年のダイヤをみると、

米神から江の浦の間では上り列車は15分、下り列車は50分と上り下りの列車でかかる時間が著しく異なる。

これは海抜20mの米神から100mの江之浦まで連続登り勾配があるためである。

小田原方面は下り勾配のためわずか15分で降りてしまうのに対して熱海方面の下りは50分かかっている。

このためダイヤ上の線の傾きは上下で異なり、右下がりの熱海方面の線は横に寝ているが、右下がりの小田原方面は縦の度合い強い。

一方、江之浦から城口(真鶴)を通って吉浜までは海抜3mまでの下り勾配であり、ここでは上下列車のダイヤの傾き具合は逆となっている。

ここでダイヤが交差している所を見ると、駅でない所で交差している所が江之浦と城口の間に2か所ある。

江の浦から城口までは40分であるところ、前記の2つの交差ポイントまでの時間は第一ポイントまで20分、第二のポイントまでは32分である。

距離を時間に比例して出してみると、江の浦から城口までの距離が5.7Kmであるから

江の浦から第一のポイントまで2.9Km、第二のポイントまでは4.5Kmとなる。

| | 江の浦からの時間 | 江の浦からの距離 | 小田原からの距離 | |

| 江の浦 | | | 8.45Km | |

| 第一ポイント | 20分 | 2.9 | 11.35Km | 小田原から11.57Kmの大丁場に該当 |

| 第二ポイント | 32分 | 4.5 | 12.9Km | 小田原から12.77Kmの岩に該当 |

| 城口 | 40分 | 5.7 | 14.14Km | |

以上から、第一の交換場所は大丁場、第二の交換場所は岩といえるようである。

湯河原-熱海 の間の交換場所

豆相人車時代、熱海軽便時代いずれも湯河原(あるいは門川)と伊豆山の間で列車の交換が行われていたことが、当時のダイヤから分る。前述の図1および図2参照。

稲村に交換場所があると言われていたが、現在の稲村部落付近とすると矛盾がでてくる。

図2の当時のダイヤをみると、伊豆山駅を小田原方面に列車が出てから、途中で交換した列車が伊豆山に到着するまでに30分以上かかっている。

例えば上り列車が伊豆山を1048に出てから反対向きの下り列車がは伊豆山に来るのは1111頃で、伊豆山から交換所まで往復するのに23分前後である。

次の1718の場合も1741で戻ってきており、往復23分である。

伊豆山と湯河原の間は下り列車で27分から上り列車で29分位と上下平均で28分で走り抜けていたから交換施設は湯河原と伊豆山の中間より少し伊豆山よりということになる。

伊豆山駅―軽便湯河原駅:5.35kmであるから、単純に距離の比例計算をすると5.35×11.5/28=2.19、伊豆山から約2.2Kmの所で交換していたことになる。

伊豆山-稲村は1.8kmであるから現在の稲村部落から400m位湯河原よりが単純計算により出てくる地点である。

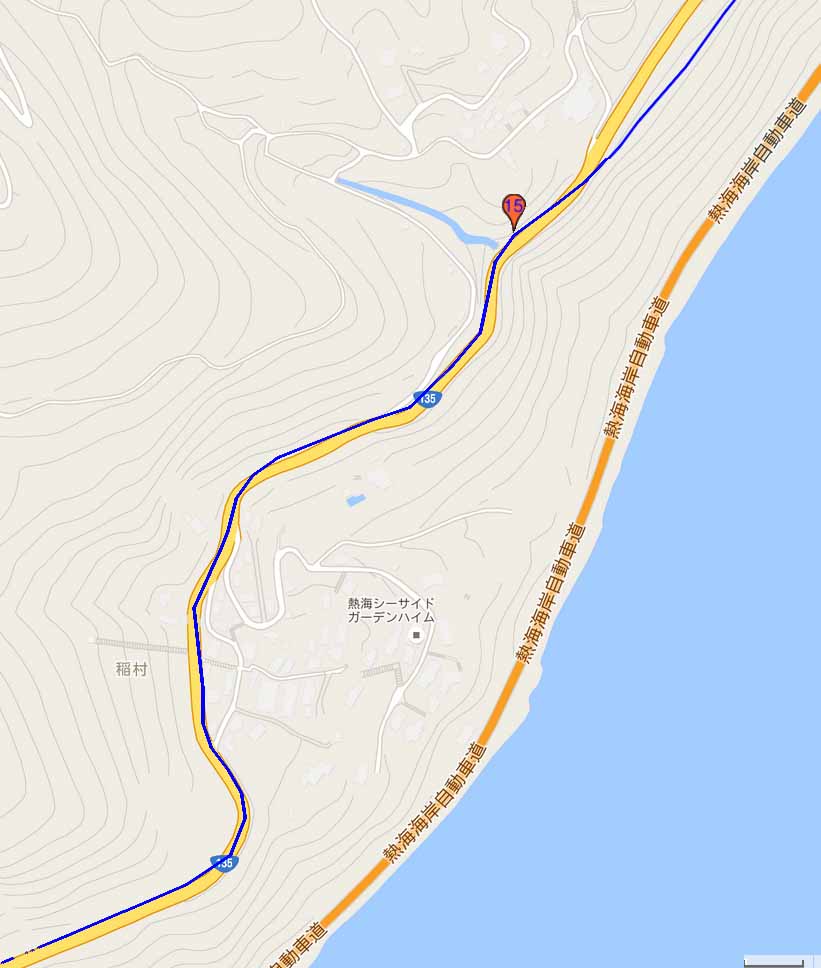

図25 図26

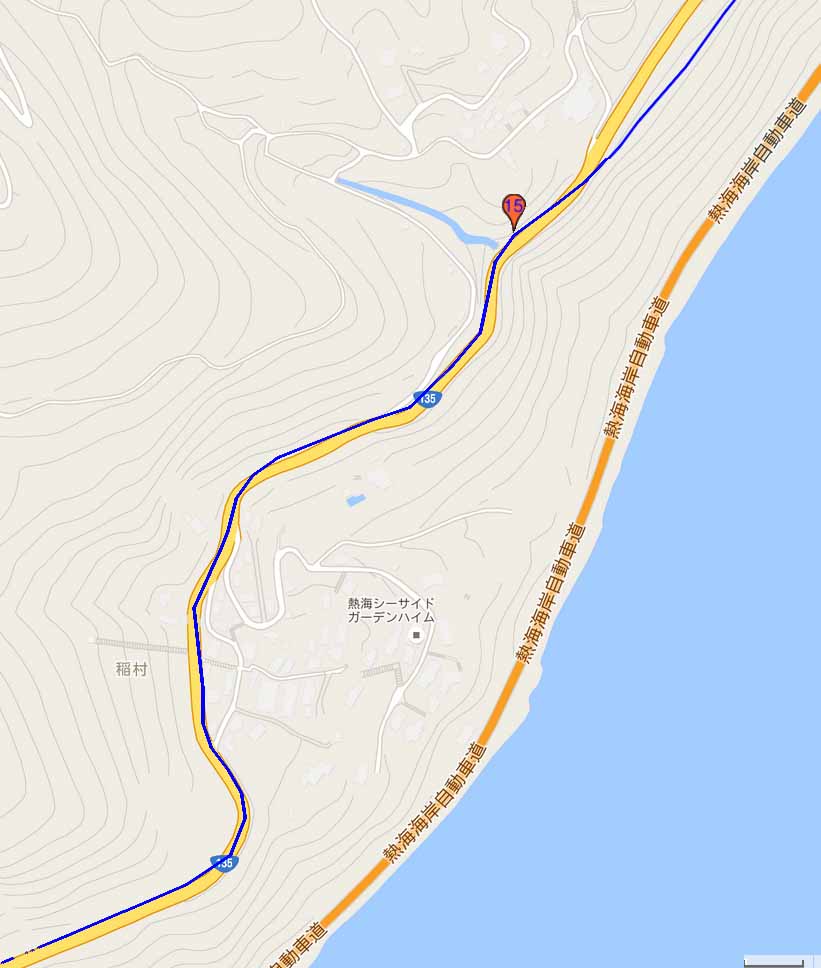

左の図のポイント15辺りが稲村バス停から400mの辺りである。

ここに明瞭な谷があり、その谷を渡る135号線の辺りとなる。

この地点の海抜は93m位であり、海抜52m位の伊豆山駅と海抜5m位の軽便湯河原駅との間の最高地点である。

また、県道から離れて低い所を登ってきた軽便が県道と一緒になる地点から50m位熱海方向に来た地点である。

図27 図28 図29現在の風景

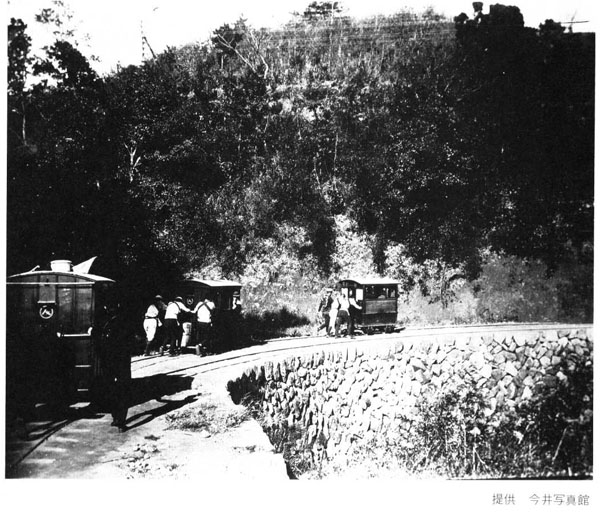

緑線:人車鉄道 紫線:当時の電信線

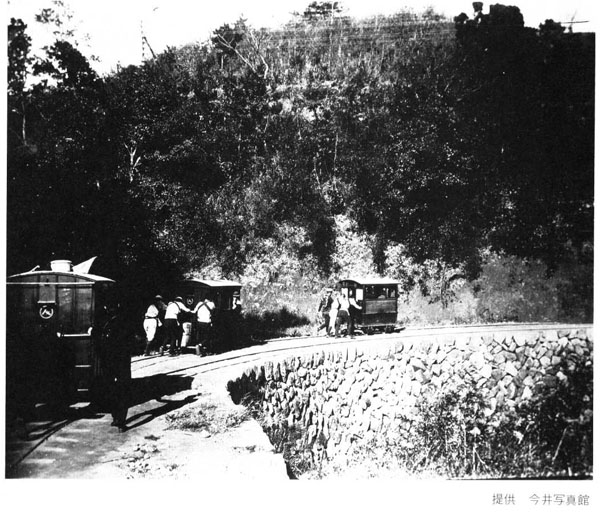

図27の人車時代の交換所の写真はこの地点であろう。後ろの山の形及び、山側に電信線および電柱があり、これは当時の地図に描かれた電信線の位置とも一致する。

ここからは旧根府川街道が熱海に向けていく際の峠越えで山間部に分け入る地点でもある。

この位置は、地番的には字稲村と字幕山との境界に近い稲村側に属していることから、稲村交換所と呼称されていても矛盾はない。

熱海湯河原間で初めての豆相熱海軽便の遺跡発見か(「ヨッキれん」さんの報告)!。

図25のポイント14は、最近下記のサイトの著者、ヨッキれんさんが豆相、熱海軽便の遺跡らしいものを発見した場所である。

http://yamaiga.com/rail/zusou/main.html

ここには線路跡に土留の石垣が残っており、また井戸跡らしいものもあるとの報告がある。

最初は、ここが交換場所かとも考えたが、ポイント14は軽便湯河原から2.6Kmであり、距離的にはちょうど伊豆山湯河原間の中間点である。

しかし、上記のダイヤ上の解析では中間点より伊豆山よりであることが必要であり、中間点より400mほど伊豆山よりである。

またこの中間点が属する地域も小黒崎であって稲村ではない。ここでは一応交換場所とは無関係とした。

しかし、豆相熱海軽便において建造物遺跡としてはほとんど唯一と思われ、このあたりの調査解析がさらに進むことを期待される。

まず紫の東海道線で国府津に来る。

まず紫の東海道線で国府津に来る。

大正11年に真鶴駅から熱海駅の間に短縮された熱海軽便鉄道は翌年大正12年に運命の関東大震災に遭遇し、湯河原熱海間の方々で路盤崩壊土砂崩れに見舞われて運行不能になった。

上の写真は、関東大震災後の真鶴駅前の写真である。黄色枠で囲ったところが、熱海軽便鉄道真鶴駅の車庫であり、待機中の客車や貨車が横転しているのが見える

大正11年に真鶴駅から熱海駅の間に短縮された熱海軽便鉄道は翌年大正12年に運命の関東大震災に遭遇し、湯河原熱海間の方々で路盤崩壊土砂崩れに見舞われて運行不能になった。

上の写真は、関東大震災後の真鶴駅前の写真である。黄色枠で囲ったところが、熱海軽便鉄道真鶴駅の車庫であり、待機中の客車や貨車が横転しているのが見える

1.待合室 2.駅売札所 3.石炭庫 4.車庫 5.給水所 6.火工場及びビット機械場

1.待合室 2.駅売札所 3.石炭庫 4.車庫 5.給水所 6.火工場及びビット機械場 旧小田原駅の位置については小田原史談会の小林一夫さんが詳細に検討している。(小田原史談会224号14ページ)

旧小田原駅の位置については小田原史談会の小林一夫さんが詳細に検討している。(小田原史談会224号14ページ)

小田原漁港が旧早川村の向口付近に建設された結果、人車や軽便が走りリゾート旅館があった早川河口は大きく変貌した。

小田原漁港が旧早川村の向口付近に建設された結果、人車や軽便が走りリゾート旅館があった早川河口は大きく変貌した。

左の大正5年発行の25Kの地図では熱海街道の早川橋より上流に軽便鉄道専用の橋が架かっている。そしてその前後では専用線が描かれている。

左の大正5年発行の25Kの地図では熱海街道の早川橋より上流に軽便鉄道専用の橋が架かっている。そしてその前後では専用線が描かれている。 図17の地図は大正5年発行の25000の地図であり、熱海軽便鉄道が記載されている。

図17の地図は大正5年発行の25000の地図であり、熱海軽便鉄道が記載されている。 左記の書類は神奈川県公文書館にある

左記の書類は神奈川県公文書館にある 図19は土地宝典である。黄緑色で区別されている所は鉄道用地及び公有地である。

図19は土地宝典である。黄緑色で区別されている所は鉄道用地及び公有地である。 ここで図20の左側の方にあるピンク色で囲まれた公有敷地が2つに枝分かれしている。

ここで図20の左側の方にあるピンク色で囲まれた公有敷地が2つに枝分かれしている。 明治19年調製の2万の明治迅速地図の等高線を抜き出したものが図21の等高線である。

明治19年調製の2万の明治迅速地図の等高線を抜き出したものが図21の等高線である。 図22は図21の径路をグーグル地図にレイヤー表示したものである。

図22は図21の径路をグーグル地図にレイヤー表示したものである。

ここの写真は、鉄道建設の前の60m尾根があった時代の尾根を図21に基づいて現在の写真に重ねたものである。

ここの写真は、鉄道建設の前の60m尾根があった時代の尾根を図21に基づいて現在の写真に重ねたものである。

左の図のポイント15辺りが稲村バス停から400mの辺りである。

左の図のポイント15辺りが稲村バス停から400mの辺りである。