|

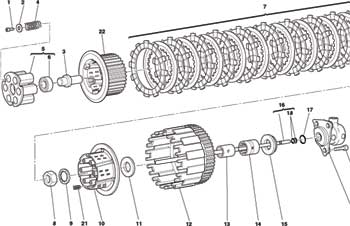

2004 M620の湿式クラッチにAPTCクラッチが採用されました。 APTCチラッチはクラッチレバー動作が軽く、アクセルOFF時の リアタイヤのロックを自動制御する機能が備わっています。 写真はM620のクラッチユニットです、ドライブギアが上に 乗っかっていますが外観はY2Kからの新型エンジンと同じに 見えます。 |

|

スリーパークラッチ・バックトルクリミッターの構造は、 駆動方向と逆の方向 すなわちタイタからエンジンを回す 力が掛かったときに、相対しあった三角の突起が、対しあう 斜面を登る力を利用して、スプリングによって圧縮されている プレートを緩める動きをさせる機構です。 プレートが緩まれば、クラッチが滑り反トルクが小さくなる ので、三角突起はスプリングに押し戻されて元の位置に戻り クラッチを結合させ また 反トルクが高まり斜面を登りクラッチを滑らせる動作を 断続的に繰り返します。 写真は三角斜面にボールを配置して動作を滑らかにさせる 機構の物です。 このほかにセンターシャフトに螺旋状の溝 を彫って同様の動作をさせる物もありますが、 どちらにしても野蛮なからくりで乾式のダストと熱を考えると 安定した動作の継続は難しく、短期的なメンテナンスが 必要な構造だと思われます。 |

|

2000 M620のパーツリストです 通常ではクラッチのインナードラムは直接シャフトと 結合されていますが、インナードラムが二分割されています。 APTC HP |

|

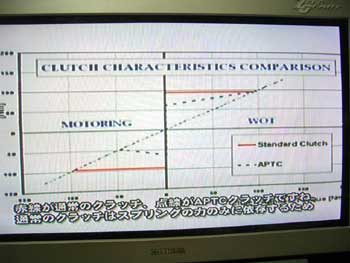

職場のな○やんが、雑誌のオマケDVDを持って来てくれた 雑誌の名前は忘れたが S2Rのプロモーションビデオだ。 その後半のAPTCクラッチ機構の説明をカメラで撮ってみました 二分割されたインナードラム |

|

装着時はスプリングで引っ張られて密着しているのですが、 バックトルクにより広がってクラッチを自動的に緩める 仕組みです。 |

|

スリットが斜めに配置されている為に、バックトルクでは スプリングに逆らい押し出て、エンジントルクが掛かると 締める方向に動きます。 逆回転んする訳では無いので、トルクの変動が分かり難いの ですが、エンジン側からタイヤを回すときには締め込み タイヤからエンジンが回される時には、広がる仕組みです |

|

ついに S2R APTCクラッチにはスプリングダンパーが DUCAにも装備されました。 近代では常識的な構造になりました。 バックトルクリミッター作動時のショックを緩和する目論見と 思います。 まあ ゴムやスプリングが関与するとダイレクト感は薄れる でしょうか? |

|

ライマリードライブギア クランクシャフトエンドに取り付けられ、クラッチバスケット を駆動するギアです。 ギアが二重になっています。 |

|

二枚目のギアにはスプリングが仕込まれていて ギア バックラッシュを小さくする機構です。 スプリングを縮めてギアの山をずらし、ドリブンギアに 噛ませる。 「ギア鳴りを抑える」とありましたが、騒音対策でしょうか? |

|

こんなグラフで機能の説明がありました。 |

|

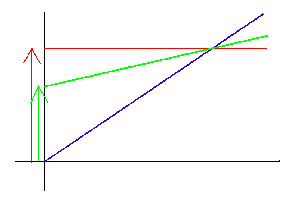

赤いラインは従来のクラッチスプリングによる、圧着の強さ です。 圧着力は一定のため水平に示されます。 青いラインは推進トルクです。 青いラインが赤いラインを突破したところで、クラッチが 滑り出します 緑ラインはAPTCクラッチ圧着力の変化です。 エンジンからの推進トルクを受けると、圧着力が増して ゆきます。 従来のクラッチと同等の圧着力を得るならば スプリングは弱いもので良いことになります。 S2Rのクラッチを握ってきました ほんとうに軽いんです。 |

|

つぎは、バックトルクリミッターとしての動きです。 同じく赤いラインは一定に推移します。 緑ラインは、スプリングが弱いので低い位置からスタート するのですが、バックトルクが掛かるとさらに圧着力が 弱まって、青いラインのバックトルクを超えてしまい、 クラッチは滑り出します。 滑り出すとバックトルクは弱まるので、圧着力が回復し 圧着力が増すとバックトルクが大きくなり・・・・ を 繰り返すので一応緑ラインは青いラインと接する所で 留まることになります。 |

もどる << 注意 >> 此処に書かれている事は保証をするものでは有りませんので、 作業をする場合は個人の責任で行って下さい。 また、安全には十分に気を付けて下さいね