きらいな人はあまりいないと思うのですが、豚が豚肉になるまでを真剣に考えることもあまりないのではないでしょうか。

豚肉学習会(平田牧場講演)に参加して「食育」にアレンジしてみました。

いつも食べている豚肉は、食べやすいように食肉加工されていて、生物(いきもの)というより生物(なまもの)といったほうがよいのではないでしょうか。

でも、「いただきますは、いのちをいただきます」といわれるようにもとは、動物なのです。

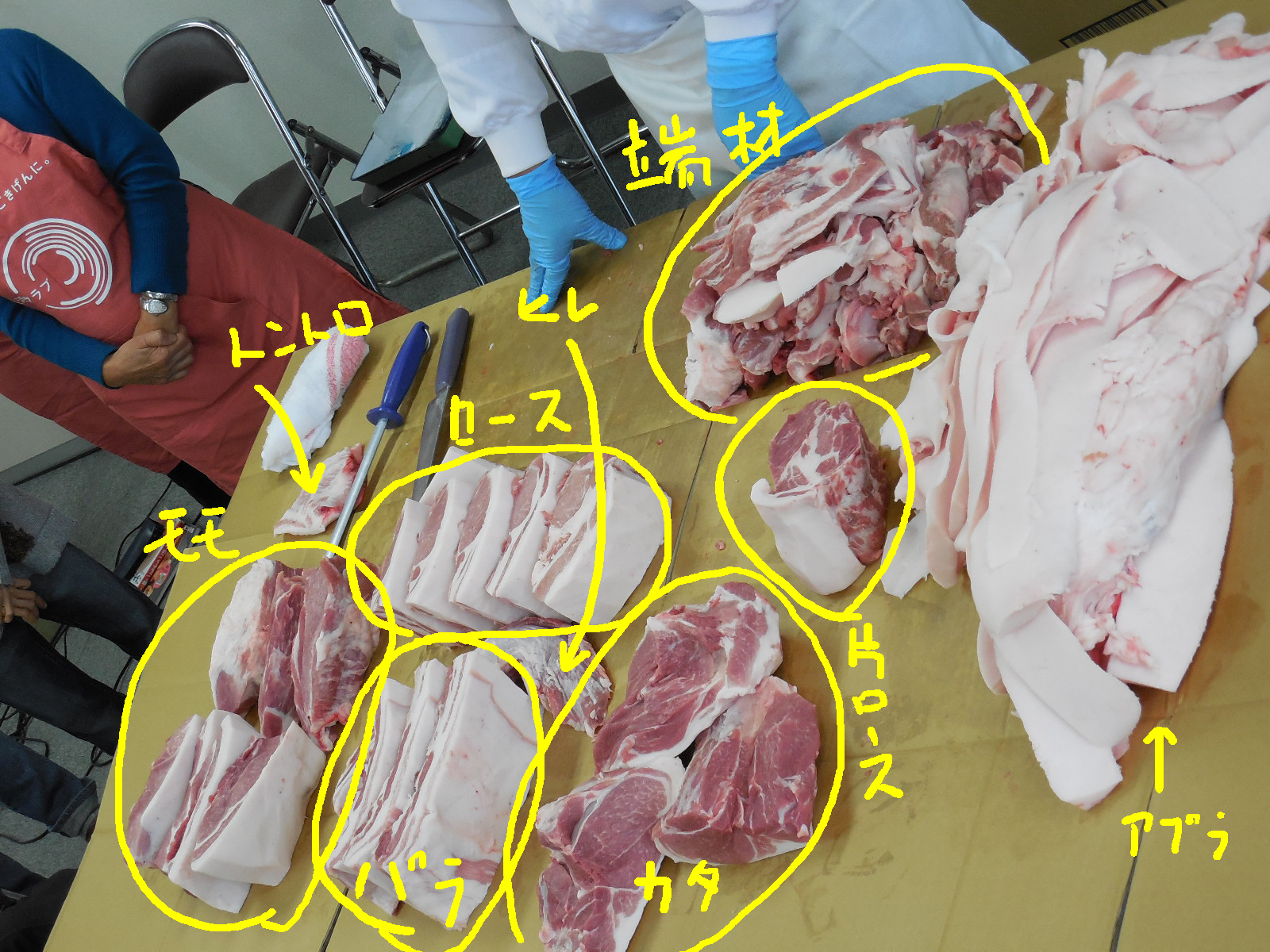

豚肉を部位で分けると、おおまかに以下のようになります。

・ヒレ

・ロース

・肩ロース

・モモ

・カタ

・バラ

・内臓

・その他端材等

・脂肪

このくらいだと食べ物ですね。

部位に分ける前のかたまりでは、以下の3つになります。

・ロースバラ(ヒレ、ロース、肩ロース、バラ) -写真左-

・カタ -写真中-

・モモ -写真右-

モモは、後ろ足の付け根の腿(もも)の部分の肉で、

カタは、前足の付け根の肩(かた)の部分、

ロースバラは、胴体部分で、ヒレとロースが背中の筋肉(いわゆる背筋)で、バラがおなかまわりになります。

写真だと分かりにくいのですが、置かれた肉の底面は皮膚はありませんが動物の感じがまだのこっています。

ここまでにするには、普段は目にも耳にもしないこんなことをしています。

1)気絶させて屠畜(とちく)して、皮をはぎ、たてに2つに切り枝肉にします(公設屠場-こうせつとじょう-)。

2)骨を除き、おおまかな部位ごとに解体します(加工場-かこうじょう-)。

中世の日本では一般の人(江戸時代の士農工商にあたる人)は、屠畜や皮をはぐ仕事に就くことはできませんでした。

公立小学校の社会科の教科書に書いてありますが、

皇族や公家、僧や神官、芸能者、学者、医者、『厳しく差別されてきた身分の人々』といった特別な扱いを受けている人や特殊な技能を持つ人の中に含まれます。

教科書では、『これらの差別のなかでも、農業や手工業を営み、芸能で人々を楽しませ、また治安などをになって、社会を支えました』というように、差別が先にあるように書かれていますが、

江戸時代になる前から(当然、現代でも)特殊な技能を持つ人たちがいなくては社会は成り立ちません。

このことから、江戸時代の差別は、特殊技能を守るために江戸幕府がとった政治的手段だったともいえるのです。

実際、室町時代あたりまでは、こうした特殊技能を持つ人たちは武士や農民からも畏敬(いけい)の念(ねん)を持って大切にされていました。

たとえば、妖怪の「ひょうすべ」も、製鉄技術を持った人々を畏(おそ)れ敬(うやま)う気持ちが、時代が変わり妖怪として人々の間に広まったという説もあります。

(『』の中は新しい社会6上 東京書籍 平成24年2月24日発行)

いつも食べている豚肉を、私たちが食べられるようになるまでには、

豚の命と体、

特殊技能を持った人たちがくぐり抜けてきた厳しい歴史と、その技能を受け継いだ現代の人たちが無くてはならないのです。

「いただきます」は本当は「感謝して、いただきます」ではないでしょうか。

ちなみに、こんなのもあります。

本 「豚のPちゃんと32人の小学生―命の授業900日」

DVD 「ブタがいた教室」Amazon.co.jp TUTAYA T-SITE