|

全国長南会 | ホーム / 長南氏年表 / 世帯数 / 長南氏歴史物語 / 著書の紹介 |

| 中村就一の紹介 / リンク / 掲示板 |

|

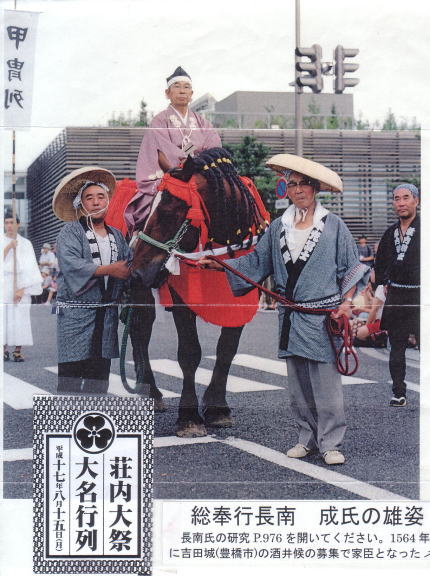

荘内大祭 長南氏の研究 p.976を見てください。1564年に吉田城(豊橋市)の酒井候の募集で家臣となった長南八右衛門(百石)ほか2名の長南氏は、酒井候の転封に従い、高崎、高田、松代を経て鶴岡に落着いた。 この大名行列には沢山の役柄の家臣が決められた順に続くが、その一部を紹介すると大太鼓、少年隊、軍旗、総奉行、御餌刺、御鷹匠、御犬牽、御鉄砲隊、御弓隊、御刀、御茶弁当、上ろう、腰元、舞姫、楽人、神官、神輿等で69種類、総人数は452名である。 この中では、総奉行が最高の職柄であることは、ただ一人だけ乗馬姿なのである。長南成氏の得意や思うべし。 彼は「生まれて初めて馬に乗りました」と報告している。 |

映画「たそがれ清兵衛」や「蝉しぐれ」の舞台、藤沢周平の小説に登場する「海坂藩」のモデルとして知られる庄内藩。鶴岡市は、江戸時代240年のあいだ、徳川家譜代大名の酒井家がおさめる庄内藩14万石の城下町でした。 荘内神社が創建された明治10年に、旧藩主を慕う市民の手でかつての大名行列が再現され、天下人秀吉より賜った金びょうたん槍を先頭に、奴振り、鎧武者の甲冑列など総勢約400名からなる「荘内藩伝承大名行列」が、城下町・鶴岡に歴史絵巻を繰り広げます。 また荘内神社を舞台に、酒井公が手厚く保護したという国指定重要民俗文化財「黒川能」が奉納上演されるほか、鶴ヶ岡城の外堀であった内川の水面を灯籠流しの灯りが彩ります。 |

| 源義経は、平治元年(1159年)、今から839年前、左馬頭源義朝の第9子として、京都にて誕生。この年、平治の乱起こり、父義朝は、逃亡中に、尾張の野間で殺され、一族のほとんどは、平家に殺される。 母は、近衛天皇の皇后九條院の雑仕女として働いていた常盤御前であるが、翌年のはじめ、今若(のちの阿野全成)、乙若(のちの義円、円成)、牛若(義経)を連れて、大和の宇陀郡、龍門の母の縁家に匿れた。しかし逃げおおせぬと観念し、平家の本拠地、六波羅に自首。しかし、常盤が、好色の清盛に、身を任すに及び、子らと共に、一命を救われたといわれる。やがて、清盛の寵愛も衰え、大蔵藤原長成という、貧乏公家に嫁ぎ、数人の子を生む。今若、乙著は坊主にされ、今若は醍醐寺に、牛若は11歳のころ、鞍馬寺に入れられる。 しかし、義経は、十六歳のころ、僧侶になるのを嫌い、鞍馬寺よりぬけいで、縁戚の平泉の藤原秀衡を頼る。このころの史書によると、中尊寺領が「狩河(立川町狩川)以下八ケ所」とみえ、庄内も秀衡の領地であり、勢力が定着していたことを示している。しかし、これ以後、史実として、定着してい為のは、ほんのわずかに過ぎない。 治承4年10月、義経22歳の時、奥州平泉より、兄頼朝の挙兵に駆けつけた。黄瀬川での対面以降、奥州平泉の地に、31歳にて、壮絶な最後を遂げるまでの、八年半に過ぎない。他は、後の伝説か、創作の域を出ない。 黄瀬川の対面ののち、義経は、兄頼朝の命を受け、平家討伐を成し遂げ、凱旋するが、これよりのち、兄頼朝に敵対し敗走、その後、各地を転々、逃避行を続ける。文治3年、義経主従一行数人は山伏姿となり熊野山の参篭から羽黒山に下向するとみせかけ、今出川を出発、長き旅路の果て、年珠ケ関にたどり着く。一行のうち義経、弁慶、亀井六郎の三人だけ五十嵐某の家に宿泊、他は別の家に分宿したと伝えられる。こうして一行は再び奥州平泉に秀衡を頼って都落ちをする。 |

|

|

このときの関所は、年珠ケ関であり、能の「安宅」や芝居や、歌舞伎で有名な関所役人に咎(とが)められ、弁慶の機知で脱出する勧進帳の舞台の場所は、石川県の安宅の関ではなく、この年珠ケ関であると主張するのは、作家村上元三氏のほか、演劇界の大御所、坪内逍遥であり、論文「史家と芝居」で述べられておられる。かつて鶴岡に疎開していた、ユーモア作家佐々木邦は「寺泊で上陸し、平泉へ急ぐ義経らが、加賀国へ後戻りする訳がない」と述べておられる。 |

| 長南屋敷 千葉県大多喜町に残っている長南屋敷なる地名について調査したデータを見ると次のような歴史が考えられる。 長南忠春の名が大多喜町三条の君塚本家の家系図に記載されている(本誌19号2頁所載)ところを見ると、長南氏との縁があったらしい。 しかし長南忠春は源義経に従い、平家追討に壇ノ浦まで奮戦したあと、田老(岩手県宮古市)で1190年頃に病死したと伝えられている。 長南の地から長南氏が館山に移ったのは1456年。最近まで長南屋敷に住んでいた麻生氏の先祖は、1500年代から判っている。 そうなると、麻生氏は長南屋敷に住んでいた長南忠春の一族が去った直後か、その以前からここに住んでいたと考えてもいいのではないか。 |

|

|

| そこで、これからの問題として、麻生氏と長南氏との関係を明らかにする必要があることがわかる。(中村) |

| 一族の歴史上の人物で、江戸末期の錦絵5点に氏名が載っている長南七郎忠春の供養を目的として、2006年7月7日に岩手県宮古市田老の常運寺で法要が営まれたことは想い出も新しい。 参加者は茨城県から照光、秀則、千葉県は中村夫妻と嶋根豪全住職、東京都は光男、埼玉県俊春名計7名で、現地から高橋英世住職以下8名、計15名でした。前日までの悪天候とは、打って変わってカラリと晴れ上がり一同感激。 忠春の墓地では、嶋根住職が天地に響く、朗々たる大音声のお経をあげてくださった。その時一同は師の、バリトンのレクイエムさながらの美声に聞き惚れていただけだつたが、後にお願いして、この程そのお経の全文と、解説をいただき、内容が呑みこめるに つれて、これで本物の供養になったと納得した。(下掲のお経、三禮ほか参照) 当日参列出来ないからと、お灯明料を寄付された斎藤武夫氏に厚く感謝する次第です。(久喜市) |

|

|

|

||

| 三禮(さんれい) 一切恭敬 自歸依佛 當願衆生 體解大道 發無上意 自歸依法 當願衆生 深入經藏 智慧如海 自歸依僧 當願衆生 統理大衆 一切無碍 丁 (華厳経 浄行品) 如 来 唄(にょらいばい) 如来妙色身 世間無與等 無比不思議 是故今頂礼 如来色無尽 知恵亦復然 一切法常住 是故我歸依 開経偈(かいきょうげ) 無常甚深微妙法 百千万劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如来真実義 |

圓頓章(えんとんしょう) 圓頓者。初縁實相。造境即中。無不眞實。繋縁法界 一念法界。一色一香無非中道。己界及佛界。衆生界 亦然。陰入皆如無苦可捨。無明塵勞即是菩提。無集 可斷。邊邪皆中正無道可修。生死即涅槃無滅可證。 無苦無集。故無世間。無道無滅。故無出世間。純一 實相。實相外更無別法。法性寂然名止。寂而常照名 觀。雖言初後。無二無別。是名圓頓止觀。 當知身土 一念三千 故成道時 稱此本理 一身一念 遍於法界 観経文(かんぎょうもん) 光明遍照 十方世界 念仏衆生 摂取不捨 念佛(ねんぶつ) 南無阿弥陀佛 念佛回向文 願以此功徳 平等施一切 同発菩提心 往生安楽国 仏教の真髄ここに 2006年7月7日、宮古市田老の青沙里で、長南七郎忠春800年祭の供養に、嶋根豪全師が唱えたお経が、深く心に沁みた、何のお経かと、本誌25号で大下氏、この号で俊春氏が訊ねているので特に師に頼み今回掲載しました。 |

|

|

||

| 写真は平成18年7月8日 青沙里の忠春のお墓での嶋根豪全師の読経、左から長南照光(青宿)、中村就一、嶋根師 | ||

| 1937年7月7日、北京郊外の慮溝橋での衝突で始まった日中全面戦争で、9月に召集された兵士の中に伊豆半島土肥村の長南武雄氏がいた。彼は北支派遣軍の兵士として、山西省の支那兵(後の中国共産党軍)討伐に活躍したが、このほど狩川の長南寿一氏が古物商から軍事郵便を発見した。 その中で武雄氏は、戦況や駐屯地の様子を報告している。 4月23日 梨やりんごの花盛りです。先日は苦戦中の友軍の援軍として汽車で行き、敵軍も決死隊を繰り出し、激戦になりましたが、遂に全滅させました。 5月26日 手紙受け取りました。こちらはもはや夏で、小麦は黄色になりあんずや胡瓜も出始めました。城内でお祭には演劇などがあるが、さっぱり解りません。 6月3日 長南茂吉君が近くにいるので 時折話をします。軍の酒保ではビールが30銭です。 |

6月13日 茂吉君たちが奮戦して敵から奪ったトーチカ陣地で一週間交替で守備につき、昼間は暇さえあれば眠る。家に帰った夢を見た。今夜この手紙を書いている。 ここは月山よりやや低い山です。西には山西の山脈がつらなり、敵を求めて山を登ったり、下ったり難儀です。 さる(1938年5月)19日、徐州50萬の陣地も陥落したようで、わが城内でも村人が音楽隊を先頭に旗行列をしました。帰国できる日が待たれます。 これらの手紙の中に月山や鶴岡の地名が出てくるので、旧朝日村の出身ではないかと思われます。別に彼の所属する分隊長の土井軍曹が留守宅のあさよ夫人に宛てた手紙を紹介する。武雄氏自身も毛筆も手紙文も見事なもので、かなり教養があることがわかる。心当りの方はお知らせください。 |

| 拝啓猛暑の侯、益々ご清励の段、大慶に存じ上げます。 さて、初めてのご連絡になりますが、この度友人から「長南氏の研究」(青表紙)の送付を受け、おもしろく拝見しました。 特にこれだけの縮刷版の中に、わが家のご先祖3名の名が見られ、驚きでした。(貫通、通久、直次)わが家は明治以来三代、帝国陸軍に奉仕して参りまして、85頁の通久は祖父に当たります。 細部にわたることで恐縮ですが、1873年徴兵令で兵隊にとられ」は「明治4年8月志願して鎮台歩卒となり」が正しいようです。(撤兵は明治6年からです。)「明治4年」は谷千城の祖父への墓碑に記されています。また、祖父は中尉ではなく、明治22年大尉進級24年病没しております。 |

なお、1110頁、父直次「佐倉聯隊区司令官」とありますが、「佐倉聯隊司令部付」が正しく、いわゆる「P付中佐」(次長)です。 86貢、長南年恵様のお詰も、同じ庄内藩下級武士の子孫として興味があります。と申しますのは、祖母、母、兄は他人が小馬鹿にするように霊感の強い人でした。かく申す私も、強い程ではないのですが「見て」います。鶴岡周辺にはそう云う何かがあるのですかね。 これも余計な事かも知れませんが、1110頁「日本軍虚溝橋事件を起こし戦争を挑発」とありますが、挑発をしたのは中国側で日本軍ではないので気になります。日本軍は演習中で、鉄カブトも持っておりませんでした。撃ってきたのは中国側からです。唐突にご連絡申し上げ恐縮です。案外お近くにお住まいです。 不一 |

|

全国に散っておられる長南一族が、情熱をもって結ばれていることは、他に例を見ないことと思います。 次々と歴史の事跡がわかってきて、興味深く読ませて頂いております。寒風沢の古墓の供養も並々ならぬご苦労があったと思います。みごとな五輪塔の写真をいただき、出来るだけ早くお参りしたいと思っています。(藤沢市) 長南和泉守は1456年長南の地を出て、里見氏の館山に来たが里見氏改易で、逃れて寒風沢に。悲運にめげず海運で成功し、松島を創成。 その墓碑は1770年に6代喜平次が建てたが、1964年斉藤勝重氏が割れて倒れているのを発見。2006年秋彼岸に改め五輪塔を建てた。 写真は左から長南勘−、長南善衛、中村、ひさ、三浦社長、手前が中村就一 |

| 「義経蝦夷渡之図」文治5年(1189)閏4月30日衣川高舘で自刃した義経が死すことなく郎党と共に蝦夷へ渡るため、船の接岸を待ち一族郎党が待機している図 ・絵師:一猛齋(歌川)芳虎 歌川国芳の門人 ・版元:有田屋清右衛門板(柴神明前) ・あらため印 2個(絵名主2名の単印:未調査) |

全国長南会会長として、率先して調査研究を進めている長南俊春氏が、最近入手した錦絵「義経蝦夷渡之図」を林武弘氏に見せたことろ早速、既に配布した同種錦絵との比較を作成してくれました。感謝申し上げます。 |

| 「義経蝦夷渡之図」 (武者数:38名) | ||||

| 義経奥●落の後泰衡謀叛に因って高舘●●●義経主従船●艤して是れより蝦夷の嶋へ渡る 嶋人是れを敬ひてその国の●とし後世義経大明神と崇め祀るとなんいひ傳ふ(一猛齋芳虎画) |

||||

| 岩戸太郎正房 鬼二郎幸胤 宇野小京太定着 石渕三郎 木口八郎盛俊 雑式遮二 戒定坊阿闇梨 北上九郎左エ門判官義経 雑式遮六 信夫十郎茂治 民部卿禅師頼然 八瀬六郎忠実 赤井次郎景次 熊井太郎忠基 駿河次郎経清 鎌田藤太盛政 |

杉目小太郎行信 金剛二郎秀方 亀井六郎重清 依田源八兵衛 廣綱 武蔵坊弁慶 白川左馬太郎 貞能 伊勢三郎義盛 佐志藤八経晴 黒井太郎経正 長南七郎忠春 備前平四郎成 片岡八郎経俊 鷲尾三郎義久 |

仲教阿闇梨 御坊二郎光安 御厩喜三太清悦 常陸妨海尊 依田源三弘常 鎌田藤次光政 増尾十郎兼房 掘弥太郎景光 鈴木三郎重家 |

||

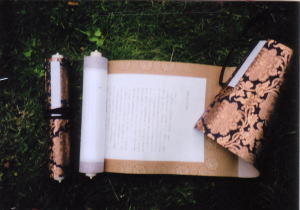

| 考え方によっては、先祖代々のお墓を造ることと同じか、それ以上に大切なのが先祖書を作ることです。 でも、普通の家庭では、祖父母の祖父母くらいまでしか判らないということが多いから、たいていは諦めています。ところが、長南家は千年も昔から歴史が判っています。 ですから、われわれは次の千年後の子孫までに一族の歴史を伝えなければなりません。そのために、全国長南会としては皆様に、ここ一、二年のうちに先祖書を作るように、お勧めしているのです。 というのは、「長南氏の研究」の著者、中村就一は現在83歳ですから、後継者が今年にでも現れない限り、皆様の先祖書作成は永久に不可能になることをおそれるからです |

|

|

| 先祖書の一般的な構成 菅原道真の子孫が上総国長柄郡の南、長南の地に土着してから、鎌倉幕府に 勤めていた長南氏が、幕府の内紛に見切りをつけて山形県大蔵村に移ったのが最初です。 その後は青宿、立谷沢、館山、上田沢、豊橋、雫石、福島、寒風沢と次々に分散して移住し、多くは開拓農民になって、今日に至るのです。 そこで、長南土着以来、長南を離れるまでは、中村が書き、各地に移ってから現代までの歴史は、皆様の話を聞きながら、先祖書の下書きを作り、何回か見ていただいて、直しながら仕上げてゆくという手順です。 これにあなたの先祖からの系図と、松島を創りだした長南和泉守が瑞巌寺から受けた賞状を添えます。 こうした先祖書は、冊子の形にしますと、他の書類に紛れるこことをおそれて、わざわざ派手な表柄の巻物の形にします。ですから冊子を印刷屋に頼むのと同じ位の値段ですが、歴代お墓を造るのに比べればずいぶん格安にできます。本文の長さによりますが、一本約10万円です。 |

||

| 送料込み(円) | 概要 | ||

| 書 籍 | 長南氏の研究 | 一般20,000 | 中村就一著 A6 1899頁 |

| 会員10,000 | |||

| 土師菅原史記 | 2,500 | 長南良一著 古代から道真までの研究 B5 631頁 | |

| 天神様の美術 | 3,000 | NHK制作 道真1000年記念関係の文献、絵画を収集 A4 340頁 | |

| 長南年恵の生涯 | 800 | 雑誌微笑別冊 A4 208頁(売り切れました) | |

| 錦 絵 | ひよどり越え | 2,000 | 71×36センチ 江戸末期版画カラー原寸大 |

| 一の谷 | 2,000 | ||

| 壇ノ浦 | 2,000 | ||

| 蝦夷地渡海 | 2,000 | ||

| 4枚セット | 5,500 | ||

| 先祖書巻物 | 1本 | 100,000 | 予約金、送料込み |

| 2本(1本あたり) | 73,000 | ||

| 4本(1本あたり) | 57,500 | ||

| 6本(1本あたり) | 51,400 | ||

| ※会員とは既に毎年会費を納入している方、今回購入の機会に入会する方の年会費は初年度8,000円、以後は金額自由。 会員には「全国長南会通信」が配布されるほか、「長南氏のルーツを語る会」等各種行事に参加できます。 |

|||