|

全国長南会 | ホーム / 長南氏年表 / 世帯数 / 長南氏歴史物語 / 著書の紹介 |

| 中村就一の紹介 / リンク / 掲示板 |

| 長南忠春めぐる五つのなぞ 房総半島中部山中から04年松に発見された三条院古文書には、義経の忠臣として一の谷から壇ノ浦まで奮戦し、衣川の戦いの後に岩手県の山中の隠れて世を終わった長南忠春のフルネームがある。 1.三条院古文書に名前 大喜多町三条の君塚家から君塚善利氏が発見した文書に、長南七郎忠春の名前がある。これが義経の家臣の長南忠春だとすると、約900年の昔となる。 何のための文書か判らないが、12名の名が列記してあり、半数は君塚姓である。 2.君塚系図に出羽守 君塚善利氏が三条院古文書とともに発見した系図に、里見義成の六男君塚出羽守忠頼の跡継ぎが、郷見家出羽守忠春となっている。これが果たして長南七郎忠春と同じ人物なのか。時代を調べて研究する必要がある。 3.今に残る長南屋敷 長南町から直線距離にして13kmほどの南のところに、大喜多町の紙敷という字(あざ)があるが、その中に長南屋敷という地名の一角がある。現在そこには廃屋二軒と野菜畑や果樹園の址のほか清澄な泉、山神の祠や墓地の址もあり、二家族くらいは生活できる広さがある。 これは、長南氏が住んでいたところと考えるほかはないが、ここの墓地から近年に居住者麻生治夫が移したのは如意輪観音らしい石仏と墓碑3基で、現在は同じ紙敷の東光寺なる無住の寺にある。 |

|||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| 古文書に忠春の名前発見で上総中世郷土史は見直しの気運 | |||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| 房総諸氏興亡一覧 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 菅原氏 (菅原姓地方官) |

長南氏 | 千葉氏(桓武平氏) | ||||

| 909 景行上総守 | ||||||

| 924 淑滋上総介 | 927 菅原善智麿改め滋殖長南庄の土着長南氏の祖となる | |||||

| 1017 孝標上総介 | 1027 平忠常、常将父子千葉城に拠り千葉氏と称す | |||||

| 1081 成時安房守 | ← | 1074 千葉常将の孫、常季が婿入り家督相続 | ||||

| 1084 師季下総権守 | 1104 長南綾子、千葉常家の室となる | → | ||||

| 上総氏1086 常兼の死1126年より40年前に上総氏興るとする 1183 広常の死で滅ぶ |

||||||

| 庁南氏1177 庁南氏興る(鴇田説) |

||||||

| 1213 長南勘解由ら大蔵村豊牧に入る | 1185 平氏壇ノ浦で滅ぶ | |||||

| 1246 公氏上総介 | 1247 庁南氏秀胤自殺で滅ぶ(説1) | |||||

| 1260 長経上総介 | 1283 庁南氏滅ぶ(説2) | |||||

| 1262 長経上総介 | ||||||

| 1318 在雅上総介 | 1338 長南源三郎、上杉氏に従い青宿に土着 | |||||

| 1441 長南忠左衛門の祖松本から立谷沢に入る | ||||||

| 甲斐武田氏 | 上野里見氏 | |||||

| 1479 長南弥太九郎ら上田沢に入る | 1456 武田信長、長南入り 庁南武田氏 |

1441 義実安房に入り興る 房総里見氏 |

1491 北条早雲興る 北条氏 |

|||

| 1603 長南和泉、出雲兄弟福島浅川に入り開拓 | 1590 千葉氏北条氏とともに滅ぶ | 1590 小田原落城し滅ぶ | ||||

| 1615 長南和泉守、里見の許から寒風沢に移る | 1590 庁南武田氏豊臣軍に降り落城して滅ぶ | 1615 房総里見氏10代忠義改易により滅ぶ | ||||

| 1622 酒井の家臣長南氏庄内に入る | ||||||

| 長南氏と酒井藩主 長南 力 | ||||||

「長南氏の研究」の本を送って頂き誠に有難く御礼申し上げます。中村様の記事、事柄に感銘を覚え、読書致しております。貴重な資料ですから今後とも繰り返し拝読し、家宝と致します。 祖父から聞いた話によると、我が家系は庄内藩主酒井候が入部した時に下級武士として従っていたが、それ以降の経歴は資料がなくて定かではない。最近の酒井家との結び合いを要約し紹介すると次の通りです。 我が家は農業で、戦前は7ha耕作していたが、農地改革により半分になり、昔の稲倉を活用して機械外注部門として松岡機業㈱社長17代酒井忠明様から、昭和48年から平成3年まで20年間、内職仕事を与えて頂きました。 庄内松柏会は昭和11年に、論語と稲作を基幹として人間育成、農業発展を目的として、16代酒井忠良様初代会長、幹事長に長南七右衛門で発足、農業講習会、郷学研修会等を開催、壱千名会員で盛会でした。 最近は農業経営形態の変化、高齢化、後継者減少で現在は200名、月刊誌「松柏」は760号に達しました。酒井藩との深い縁を思うにつけても、長南家のご先祖のお陰だとただただ感謝するのみであります。 昨年作って頂いた全国長南会の名刺は、機会あるごとに活用させて頂き、由緒ある一族に生まれたことを誇りとして、これからも精進し歩みたく存じます。 (藤島町・長南七右衛門) |

|

|||||

| 長南氏のルーツを語る会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

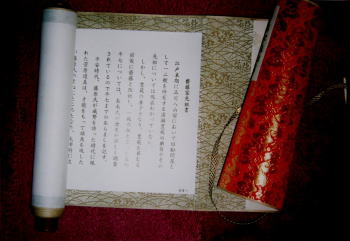

全国長南会で推奨している先祖書の豪華巻物をこのほど完成し、一族全員で記念写真。 左から長男光明、勘一と美恵古夫人、次男州俊、娘寿子、州俊の子俊司、寿子の子樹里、頭だけ見えているのは寿子の子蓮太。先祖書は口で説明するよりも子や孫のためにナニよりの文献として貴重です。 これから先祖書作成を検討している向きは、ご連絡ください。 |

|

|

|

| 送料込み(円) | 概要 | ||

| 書 籍 | 長南氏の研究 | 一般20,000 | 中村就一著 A6 1899頁 |

| 会員10,000 | |||

| 土師菅原史記 | 2,500 | 長南良一著 古代から道真までの研究 B5 631頁 | |

| 天神様の美術 | 3,000 | NHK制作 道真1000年記念関係の文献、絵画を収集 A4 340頁 | |

| 長南年恵の生涯 | 800 | 雑誌微笑別冊 A4 208頁(売り切れました) | |

| 錦 絵 | ひよどり越え | 2,000 | 71×36センチ 江戸末期版画カラー原寸大 |

| 一の谷 | 2,000 | ||

| 壇ノ浦 | 2,000 | ||

| 蝦夷地渡海 | 2,000 | ||

| 4枚セット | 5,500 | ||

| 先祖書巻物 | 1本 | 100,000 | 予約金、送料込み |

| 2本(1本あたり) | 73,000 | ||

| 4本(1本あたり) | 57,500 | ||

| 6本(1本あたり) | 51,400 | ||

| ※会員とは既に毎年会費を納入している方、今回購入の機会に入会する方の年会費は初年度8,000円、以後は金額自由。 会員には「全国長南会通信」が配布されるほか、「長南氏のルーツを語る会」等各種行事に参加できます。 |

|||

|

おかめひょっとこにぎらっぺ 鴇たかし・作詞 岡田佳久・作曲 鈴木英明・編曲 長南みず代・唄 忍び愛 鴇たかし・作詞 岡田佳久・作曲 鈴木英明・編曲 長南みず代・唄 キングレコード |