| 全国長南会通信 12号 |

| 2003年7月20日 発行 全国長南会 |

| 和泉守夫妻、36士お墓改修完成 9月4日(木)寒風沢で法要、祝賀会 |

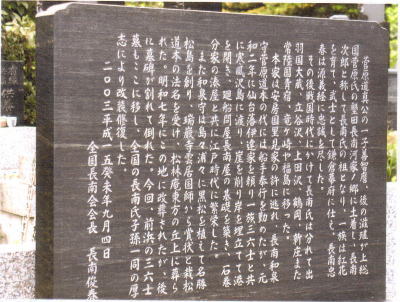

菅原道真公の一子滋殖が上総国長南に土着して500余年、紅花を育て平和に暮らしていた長南氏は、戦国の世に逃れて、和泉守は一族36士と共に、寒風沢に移った。和泉守は海運業で成功し、石巻に分家した湊屋と共に江戸時代に繁栄した。夫妻のお墓は1770年に7代喜平次により元観音に建てられたが、その後割れて倒れていたのを亀次郎、興太郎、理一郎、繁治氏らが立て直した。今回前浜の36士墓も移して、全国長南会の寄金によりめでたく改修し、和泉守の祥月命日9月4日の完成祝いにこぎつけた。

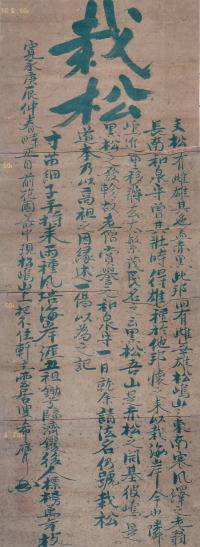

全国から盛大に参加しよう。和泉守はまた島々に黒松を構えて名勝松島を創り、瑞巌寺の雲居国師から賞状を受けた。さる5月に、賞状原本が363年ぶりに発見されたのでこれを記念碑として建てる計画も並行して進められている。 |

|

菅原道真公の一子善智麿、後の滋殖が上総国菅原氏の墾田長南河家ノ郷に土着し、長南次郎と称して長南氏の祖となり、一族は紅花を育て、武士として鎌倉幕府に仕え、長南忠春は源義経に忠誠を尽した。

その後戦国時代にかけて長南氏は分れて出羽国大蔵、立谷沢、上田沢、鶴岡、新庄また常陸国青宿、竜ヶ崎や福島に移った。 本家は安房国里見家の許に逃れ、長南和泉守菅原道本の代には船手奉行を勤めたが、元和二年に仙台藩伊達家を頼り一族三六土と共に寒風沢島に渡り、崖を削り岸を埋立てて港を開き、廻船問屋長南屋の基礎を築き、石巻分家の湊屋と共に江戸時代に繁栄した。

また和泉守は島々浦々に黒松を植えて名勝松島を創り、瑞巌寺雲居国師から賞状と栽松造本の法名を受け、松林庵東方の丘上に葬られた。明和七年にこの地に改葬されたが、後に墓碑が割れて倒れた。今回、前浜の三六土墓もここに移し、全国の長南氏子孫一同の厚志により改装修復した。

2003平成15葵末年9月4日

全国長南会会長 長南俊春 |

|

|

| 栽松賞状原本...発見 長南うのさん |

発端の話はこうだ。さる2003年3月26日、塩釜市で第26回長南氏のルーツを語る会が開催される前日のこと.石巻市から参加の長南うのさん(写真〉は、一日中なにか忘れ物を想い出そうと悩みに悩んでいたという。出かける直前に、ハツタと思いついた。息子の守男氏が、3年前に勤め先の社長からもらった一枚のコピー。 そこには「我が家の家宝展」のタイトルで、五嶋真太郎なる人が、賞状の掛軸を所蔵しているとあり、さらに瑞巌寺で国師の筆跡に間違いないと鑑定され、また伊達の殿様からは、大切にせよと言われたものだとある。

これは大変。原本が実在する可能性がある。さっそく、うのさんは市役所で五嶋さんの転居先を聞いたが、教えてくれない。中村は石巻周辺の電話帳で五嶋さんを調べてかけまくり、また石巻図書館にも相談した。さすが図書館、ここに宝探しのトビラがあった。鈴木徳男氏が言う「例のコピーは、河北町で開催された家宝展の冊子からのようです。同町の五市商店に当たってみたら・・・」。

先祖の導きか所蔵社判明

コピーに五嶋市三郎という人の名がある。これは五市商店の屋号と関係ないか。ドキドキしながら電話してみる.奥さんが出て「松を植えて瑞巌寺の雲居禅師から長南氏が貰ったものです。うちにあります」

和泉守がこの賞状を受けてから363年、80歳の私が長南氏研究を始めてから49年になる。寒風沢の長南史研究家、土井兼太郎村長をはじめ、火事で失われたというのが定説と思われていた。それが現存するという。まさに、夢ではないかという実感。

是非とも拝見したいとお願いし、ついでに「長南氏のルーツ語る会石巻」を開催することにした。周辺の電話帳にのっている2市11町の長南氏44名に案内を発送した。

石巻の地盤に驚く

そこへ4月26日の大地震が、石巻を中心に東北地方を震度6でゆるがした.テレビには仙台市の図書館で棚から落ちた本で埋まった映像を流した。寒風沢の長南富枝さんのお店でも同様で手がつけられないという。

このためか、ルーツを語る会の出席回答はうのさんだけなので、長南俊春会長には出席を見合わせてもらい、私達は賞状原本を見るだけで現地に行くことにした。

老母をショートステイに預けて、家内を伴って5月30日に石巻駅に降りてみると、大地震被害の気配がない。翌日、仕事をやりくりして車を出してくれた三浦源蔵商店の社長の話だと、ここではなんと大したことなかったという。

さっそく北へ30分ほど走って河北町の五市商店に伺う。おそるおそる、でもいよいよ原本対面かと想うと身震いがする。

この町のメインストり−トの中程に、どっしりとした昔ながらの米屋さんである。京都などに見るように、大通りに面していて、家屋の中の通路は、裏通りにも出られるという作りだ。

書風の見事さ

ところが、ここでは賞状軸などを揃えて待っていてくれた。家宝展は当主五嶋寅太郎氏 が出品したのだった。早速カメラに納めさせ ていただいたのは言うまでもない。

軸のほかに、石巻長南氏10代丈八郎昌方が所持した箱のふたの箱書と、瑞巌寺の鑑定書もそろっていた。

賞状の実物の、特に栽松の題字は、いわゆる書家が気取って揮毫毒した風でなく、臨済禅者らしく、こだわりのない、伸びやかな書風であり、松島にそびえる黒松が枝を伸ばしているのに、いかにもそっくりなのに、記念碑の文字は、これを其の儘刻むほかは考えられない心境になった。

我々子孫が、栽松記念碑を発願したのを嘉した雲居国師と長南和泉守が、絶妙のタイミングで実物を見せてくださったのに違いない。

363年の星霜に、どのような縁で転々と、所蔵者の手を経たものだろうか。今日まで大切に保存してくださった皆様に感謝して、お店を辞した。

和泉守夫妻・36士 改修墓制作中

今回は、寒風沢元観音に改修工事をお願いしてあるので、その進捗ぶりを拝見するため同市内の三浦源蔵商店を訪問した。

社長に案内されて行くと、石切場の下に丁揚があった。

まず墓誌に立派な文字を揮毫してくれた先代社長の三浦秋鶴氏にお礼を申し上げた。工場の中には周りの塀の石や彫るばかりになった墓誌の石写真下などが整然と配置され、完成後の様子が偲ばれた。 |

|

|

|

|

| 長南うのさん |

鈴木徳男氏 |

五嶋寅太郎氏 |

三浦富次社長 |

|

|

| 栽松賞状の遍歴 |

| 1640 寛永17 |

和泉守雲居国師から栽松賞状を 受ける |

|

|

|

1658,1718,1778このへんの戌成年に松平国臣が求めに応じて写本を書く。誰の依頼で何枚書いたか不明だが、1954〜1987 「長南氏の研究」調査、執筆当時に塩竈市鈴木嘉兵衝、矢本町長谷川政助の2枚実在の記録あり |

| 1773 安永2 |

安永風土記に寒風沢和泉守8代目彦三郎所有との記録あリ |

| 1780 安永9 |

此の頃彦三郎死し、後継ぎなく、寒風沢長南清八郎に移った模様 |

| 1852 嘉永5 |

石巻長南氏10代丈八郎昌方所有の箱書きに伊達藩主13代慶邦から大切にするようお言葉があった旨の墨書あり |

| 1880 明治13 |

石巻長南氏13代熊之進(原本所蔵の確証なし)不振の石巻に見切りつけ北海道に渡り、牧畜業で成功 |

| 1908 明治43 |

阿部重郎兵衛が所有し、瑞厳寺が雲居筆跡と鑑定する |

| 1999 平成11 |

宮城県河北町で開催の「我が家の家宝展」に五嶋寅太郎所蔵として賞状軸、石巻長南氏10代昌方の箱書、瑞巌寺の鑑定書の3点が展示された |

| 2003 平成15 |

3月塩竃市での「長南氏のルーツを語る会」に石巻から参加の長南うのさんが、前記家宝展記事掲載の石巻評論のコピーを持参し、賞状原本現存が明らかになる

石巻図書館の調査で河北町の五市商店の所蔵を確認

5月、五市商店五嶋寅太郎氏所蔵の原本、箱書、瑞巌寺鑑定書を確認し、カメラに納める、2行目こ長南和泉守の名前がある |

|

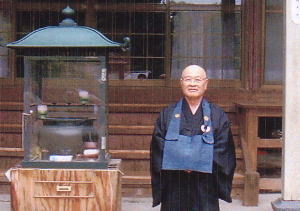

| 長南家のご先祖を想う 渡邊照悟 |

氷点下5度、奥松島の古びた寺で、ただ一人朝のお勤めをしていた。木魚を打つ手が風を感じて冷たい。

五分、十分と経つうちに寒さも感じなくなる。三拝を終えて、お灯明を消し、帰ろうとした時、黒ずんだ、毎日使っている鐘に目がとまった。所々窪んで、尺二寸ばかりの大きさである。

座ってよく見ると、干時享和元(辛酉)年(1801〉11月20日・先祖代々・観音十六世圓融和尚代・九代目長南清兵衛納之・とある。寒さも忘れ、暫く手でさすった。

二度の火災にも会いながら、二百年もの間よくも無事で、どんな方法で助かったのだろうか。

私、観音寺二十三世照情和尚何故か、新しく求めた鐘は、奥の方にしまってあり、毎朝、各世代和尚の感謝、檀信徒供養の為この鐘を使用している。毎日々々が長南家との緑が尽きる事なく、続いて来たことに、深い驚きと、感謝の念が込み上げて来る。

位牌堂には、二尺ばかりの大きな長南家の位牌がゆったりとした姿で長南家の先祖を守っておいでです。

毎朝の、お勤めの際の鐘を今後は、寺の宝物として別に保存すべきか、それとも、このまま長南家に、感謝をしながら使わして頂くべきか、考えている毎日です。

|

この頃は、暖かくなって来ました.暑い時も、寒いときもそれぞれに、長南家の二百年前の商業と、家族の生活を想像するとき、静かに、本堂の中央に鐘を前に座っていると感無量です。

松島湾に浮かぶ、方一里ばかりの、島の山中にある寺で、世の動きにも係わり合いながら長南家の歴史と共に、今有る観音寺です。何時の日か、観音寺で、長南家と一堂に会し、また長南町との交流が出来たらと、思いを巡らしている坊主です。

長南家の益々のご発展をお祈り致します。

(宮戸島観音寺:寒風沢長南家最初の菩提寺) |

|

| 我が家の家紋に思う 白井ヒサエ |

白井の祖父は静岡県の足柄から豊橋に来たと聞く、漁師の兄は丸に花菱を用い、竹輪屋に勤めた。弟にあたる我が家では蔦を愛用しています。利害関係や、生前の約束事は解らず、拘りのない今の世代両家とも疑問に思う。

血のつながりの無い私がどちらを重視するかである。蔦紋の発端は別として意味合いは気に入っていますが、伊達や酔狂で決めるのなら、家紋はあって無い様なもの、よく検討して生きているうちに出来ないところは、後世に託して置きたいと。

(蒲郡市豊岡町) |

| 道真公墳墓の地で成人祭 |

茨城県の大生郷天満宮は、道実の三男景行が、太宰府で茶毘に付した父の遺骨を抱いて来たり「私の遺骨が重くなったら、そこに葬れ」との遺言により、祀った日本唯一の菅公墳墓の神社。

ここでさる6月15日、二人の成人祭が挙行された。もちろん長南氏ゆかりの者で、中村就一の孫娘、近藤さとみと菅沼まりほ。福田克比古宮司の荘厳な祝詞で、遠祖道真公の子孫としての人生の第一歩を踏み出した。

まわりは深い新緑にかこまれ、裏手には墳墓の塔を中心に、広大な神域公園が広がっていて、二人は両親、姉妹と散歩を楽しんだ。 |

|

|

大生郷(オオノゴウ)天満宮

300−2521

水海道市大生郷1234

交通)常磐線取手乗換え

関東鉄道常総線水海道から

タクシー20分 |

|

|

| 長南氏のルーツを語る会 |

| 回 |

年月日 |

会 場 |

参加者 |

|

平成15年6月10日 石巻 河北新聞より

第27回長南氏のルーツを語る会がこのはど、石巻市鋳銭場の旅館とちぎで開かれ、石巻地方に住む三人の長南さんが、「長南氏の研究」の著者で全国長南会事務局長の中村就一さん(80)=千葉県柏市在住=と語り合った。

長南氏のルーツは菅原道真で、子孫が千葉県に移り住み、土地の名前から「長南」と名乗った。その後、子孫が源義経の家臣になったり、松島に黒松を植えて瑞巌寺の和尚から賞状が贈られたりした。今から約280年前の江戸時代に塩釜の長南氏から石巻に分家していることが中村さんの研究で分かっている。

中村さんは妻のルーツが長南氏であることから研究に興味を持ち、千葉県の館山電報電話局(現在のNTT)を定年退職後、全国を回って調査を進めている。 長南氏のルーツを語る会が石巻地方で開かれたのは初めて。

9月1日は釜石

釜石市は長南氏研究の先達、船本音羽氏の影響か、寒風沢分家の長南久夫氏はまず道真公の研究を志し、極洋捕鮮の船乗りになり、次男の良一氏に「中村氏は道真公以後の長南氏の研究だ、お前は道真公以前の研究を続けてくれ」と頼んだ。良一氏は、必死になって研究し、1997年にB5判上中下三春計600頁の「土師菅原史記」を出版したが入院し、三男広志氏が事務をこなしている。

この著作は、日本神話の神々の研究から日本人のルーツ、野見宿弥から土師氏への系譜、律令政治と藤原氏の時代、平安朝こ至り道真公の登場までを広汎な文献を調査した力作である。全国長南会の希望で増刷して、寄贈されたので2000円で頒布し、売り上げは会に寄付していただいており、若干の在庫がある。 |

| 1 |

1998.07.05 |

札幌 ルーシス札幌 |

14 |

| 2 |

2000.06.17 |

長南 長福寿寺 |

22 |

| 3 |

2000.08.13 |

櫛引 知憩軒 |

7 |

| 4 |

2000.08.15 |

朝日 博物村 |

19 |

| 5 |

2000.08.16 |

新庄 ゆめりあ |

27 |

| 6 |

2000.11.11 |

青宿 公会堂 |

15 |

| 7 |

2000.11.18 |

青宿 公会堂 |

19 |

| 8 |

2001.02.03 |

櫛引 知憩軒 |

8 |

| 9 |

2001.02.24 |

東京 うぐいす倶楽部 |

13 |

| 10 |

2001.03.20 |

寒風沢 潮陽館 |

16 |

| 11 |

2001.03.21 |

塩釜 ふれあいエスプ |

17 |

| 12 |

2001.03.21 |

塩釜 菊泉旅館 |

8 |

| 13 |

2001.03.22 |

仙台 五ツ橋会館 |

6 |

| 14 |

2001.03.23 |

福島 新浜会館 |

5 |

| 15 |

2001.06.14 |

酒田 勤労福祉センター |

6 |

| 16 |

2001.06.15 |

余目 第一公民館 |

14 |

| 17 |

2001.06.16 |

鶴岡 長南鮮魚店 |

9 |

| 18 |

2001.06.19 |

狩川 立川町コミセンター |

6 |

| 19 | 2001.06.20 |

肝煎 木ノ沢集会所 |

12 |

| 20 |

2001.06.21 |

南山 豊牧生活センター |

8 |

| 21 |

2001.06.21 |

肘折 亀屋旅館 |

3 |

| 22 |

2001.06.22 |

山形 山形テルサ |

11 |

| 23 |

2002.01.22 |

柏 中村宅 |

3 |

| 24 |

2002.01.27 |

東京 うぐいす倶楽部 |

29 |

| 25 |

2002.10.12 |

長南 ユートピア笠森 |

3 |

| 26 |

2003.03.26 |

塩釜 菊泉旅館 |

5 |

| 27 |

2003.06.01 |

石巻 旅館とちぎ |

4 |

| 28 |

2003.08.31 |

広淵 長南静子邸 |

|

| 29 |

2003.09.01 |

釜石 多田旅館 |

|

| 30 |

|

|

|

|