|

全国長南会 | ホーム / 長南氏年表 / 世帯数 / 長南氏歴史物語 / 著書の紹介 |

| 中村就一の紹介 / リンク / 掲示板 |

|

| 全国長南会通信 11号 |

| 2003年5月5日 発行 全国長南会 編集 長南光夫 |

|

|

|

|

| 昭和59年11月1日 発行 微笑 別冊より | |

| 長南年恵関連新聞記事 女生神の真相 |

| 大阪毎日新聞 明治33年7月9日(1900) 玉造どんどろの女活神と評判された長南年恵(おさなみ・としえ)の事は数度本紙に記し読者には知っているものも多からう。さきには熊嶽の口縄坂の真言秘密が世間を騒がし今またかういふどんどろの女活神が神水神託を傳へるといふに就いては裁判沙汰にもなって居るところへその女活神が公衆の前で神水を戴かせるから是非実見して研究して貰ひたいと言って来たから将門山の古御所へ出かけた大宅太郎といふ役目と好奇もげきの量見から真面目に長南教会を訪うたのは一昨七日の午前十一時。 玄関には靴、下駄が十敷足脱ぎあり床間附の八畳間に詰めかけた会衆は三十五六名、髷の洋服先生が二人、繻珍の帯束髪の奥様らしいのが一人、丸髷の御寮人らしいのが五六人、坊主頭の老人、透綾羽織に腰に扇を挟んだ総髪撫附の中老人、羽織無しの御店もの、縞羽織縞衣服の旦那もあり御爺さんの膝に乗っかって殊勝に黙って居る小娘もあり神さまといへば無暗にあり難がりさうな御婆さんもある。其前の方に坐って女活神の出て来るのを記者も待って居た、敷居を隔てた奥の四畳半には即ち妻の上に高く宮と御鏡が据えて一対の榊を捧げ三つの三方には真瓜、桃、夏蜜柑が供へられ南方に蝋燭が六本づゝ輝いて居る、上から簾を垂れ紫の慢幕を吊り、神前には二畳代が敷いてある。弟雄吉が次の間へ向って御姉さんと呼ぶと女活神の年恵女が出て来て一寸挨拶し、直に二畳代の前に神前に向って坐った、二畳代にはやがて三方が備へられ其上に紙を敷きて分量線のある新しい薬瓶が木栓をしたま、置かれた、是へ御神水が御下がりになるといふのである。会衆は一同拍手をして平伏した。 女活神は如何にも當流の活神である。絲織の単衣に繻珍と繻子の昼夜帯を腰高に太鼓に結び背負上げは薄色模様の縮緬と見江た清らかな白足袋を穿いて稚坐した、髪は銀杏返へしに根がけは赤い珠だから珊瑚であらう。 さて十一時三十分に平伏して一座森として静かなること三十分、十二時になったが御神水は下らない。三方に黴が生へていたといふので三方を除き紙の上に瓶を置いた。年恵女は口の中で何か祈るけれども御水は下らず十二時二十分となった。此簡単さの通り音楽が聞江るそれは雨垂れの音である。外に聞江るものがあるそれは近所に学校先生の家でもあるか風琴の聲である。信者連は幾らか倦んで来たと見江て煙草を呑む、団扇の陰で欠伸をする、中には床の間に置いてある新聞を見て居るもある。記者は隣席のおかみさんの懐に抱えられて居る二歳ばかりの男児が可愛らしいゆへそれをあしらって居た、年恵は頭を挙げたが水はまだ下らぬ。一同はほっと息をついて見て居る。 年恵女は傍へ堆吉を手まねで呼んで何かさゝやく、雄吉子は今少し手間が取れると報告した。年恵女は正坐したま、手の先で丑を触って見たり頸を掻いて見たりする。雄吉子は蝋燭を立てかへる会衆には低声の話しが初まる。不浄のものがあるから御下りが手間が取れるのです。通例は二十分か十五分でお下りになるのですなどゝいふものもある。やがてお下りの兆候があったものか年恵女は平伏したそれお下りといふので一同拍手した、けれどもやはりお下りは無い。 かくして会衆一同は煙草を呑んだり茶が出たり欠伸をしたりして終に二時過となった。一同足に痺れを切した。女活神の年恵女は平伏したそれお下りといふので一同拍手した。けれどもやはりお下りは無い。かくして会衆一同は煙草を呑んだり茶が出たり欠伸をしたりして終に二時過となった。一同足に痺れを切した、女活神の年恵女も窃かに欠伸をしたのである。再び平伏した年恵女の手の上へ雄吉子は瓶を取って載せた。 年恵女は瓶を抱へて祈ること初の如くすること真に一時間、三時三十分し忽ち御水が下った。雄吉子は葡萄酒のやうな水が一杯入れた瓶を高く捧げた信者連は有り難いと言って拍手する。婆さんはつッ伏して顔を上げぬ。三人の年増は女活神の傍へ往つて有り難うございますと感伏する。雄吉子はは皆さん御疑はありますまいと得意顔である。年恵女は汗になって眼からは涙が出たと見江てそれを袖で拭いて居る。 記者は御神水の下り所を観たから如何にも不思議ですと言った。けれどもこれは神さまの水ではなくて人間の製造した水だ不思議では無い。此水は年恵女の身體が作る水であるからだ。その理由は次の女活神との問答を記してから言はう。(つゞく) |

|

用語の解説 年恵の姓おさなみとルビを振っているが、本来はちょうなんで、年恵と母が身を寄せていた千葉氏の奥様から直接確認した。 弟の雄吉は大阪へ出て、商売上はおさなみと称したので、裁判間題などで雄吉が表に立つようになると、年恵もそのように呼ばれたものと考えられる。 |

| 繻珍:シュチン、繻子(後出)織の一種で色糸を加えて模様が浮き出るように織ったもの。 透織:すかし織 束髪:ソクハツ 髪を束ねて結ぶ髪型。 丸髷:マルマゲ いただきに楕円形でやや平たい髷をつけたもの。既婚者の髪型 ご寮人:中流の人の娘または年若い妻の尊敬語 二畳代:正しくは二畳台で歌舞伎の大道具、二畳ぐらいの平台。 単衣:ヒトエ 裏をつけない一重の和服。 繻子:シュス 繻子織組織の織物、布面は滑らかで光沢がある。 銀杏返:イチョウガエシ 女の髪の結い方 |

|

| 銀杏返し |

| 100年前の新聞なので漢字の変換ができず、解読不能なものもありますが前後の文章からこんな感じかなと私が直した部分もあります。当時の新聞記者のコラムとしてなかなか面白いものがあります。 |

| 明治40年(1907)10月29日、自ら予言した通り、長南年恵は霊界に帰って行った。菅原道真の子孫として生まれ、難病に苦しむ多くの人々を救った奇跡の人はやはり神だった!? |

|

(昭和59年11月1日 発行 微笑 別冊より) ”超能力者列伝”の主人公、長南年恵が、実在したことは被女の故郷(山形県鶴岡市役所に、その戸籍が残っていることからも、100%間違いない。 |

| 長南家のルーツを探る 神様の血筋を引いていた! |

| ともかく、長南年恵が生まれて育った土地が、山形県鶴岡市だったということは、記憶に明記しておいたほうがいい。確認しておかなければならないのは、血筋....言い換えれば、長南家という家系の問題だ。 長南というのは、決して全国的に見られるというようなありふれた姓ではない。 この家系は、どのようにして発生し、どのような流れを持っているのだろうか。 山形県の鶴岡市でも、長南姓が所在する場所は、南部のかつての旭日村と市内の立川に集中しているのである。 これは、何故か。記者は、長南家のルーツを興味をもって探ってみた。 そして、行きあったのが、千葉県柏市に住む中村就一さんという男性。 彼は、奥さんの関係で、長南家に興味を持ち、もう30年にわたって、そのルーツを追い続けているという。 − 長南家に、年恵さん以外の超能力が出たという話は、お聞きになったことはございませんか。 「ええ、そういう話は、まったく聞きませんねえ」 − 長南家というのは、もともと山形県の? 「いや、そうではないようですね。わたしが調べたところでは、もともとは、千葉県長柄郡の南に長南という土地があって、そこの出らし いということがわかっています。で、15世紀の半ばに千葉が甲州の武田に攻められたとき、館山にのがれましてね、あの南総里見八犬伝で有名な南房総の領主、里見家の家来になってるんです。で、里見家では水軍に属し、里見家の没落後は、仙台をはじめとして東北各地に分散してそのいくつか11家族くらいといわれていますが、それが鶴岡に住み着いたらしいですね。 鶴岡という土地は、なんでも、かつては落武者の集る土地でもあったといわれますから....」 中村さんの口から、きわめて興味深い言葉が開かれたのは、その後であった。 「千葉や山形をまわって長南家の人たちに話を聞いてみますとね、ほとんどの人が一番遠い祖先は、あの菅原道真だと言うんです。どうやら、長南家の源は、この菅原家にあるというのはまちがいないようですな」 菅原道真。いうまでもなく没した後に、神としてまつられ、学問の神様として知られているあの天神様である。 だが、道真は、何故、死した後、神にまつられたのか。その死がきわめて不当なものだったからなのはいうまでもないが、それ以上に... |

| 天神様の超能力が宿った女 |

| 彼の死によって天が怒り、地に飢きんと疫病が流行したからなのだ。 今でこそ、天神様は、学門の神といわれ、おだやかな信仰の対象になっているが、もともと、それは たたり神。いってみれぼ、道真の怨霊を静めるために神格化した、鎮魂のための神だったのである ということは、他でもない菅原道真自身が、ある潜能能力を持った人格、死して後も霊をこの世に残し得る能力者だったということになる。 長南年恵は、そのはるか末代の子孫だというのである。 とすれば、彼女が、現在鶴岡市の千葉家に保存されている、弘法大師の書を、毛筆を持ったこともないのに、書き残したという話も、スムーズに納得できる。いうまでもない、菅原道真は、その生きた時代の3名筆といわれた人であり、天神様はまた、書道の神様ともいわれているのだから。 あるいは、道真の霊、超能力などが時代を経て、長南年恵に宿ったのではないだろうか...充分に考え得る仮説ではある。 機会があれぼ、そのへんのことについても詳しく追ってみることにしよう。 |

| 紅花まつり 道真の子、滋殖は兄の淑茂上総介に従い長南庄に来て、菅原氏の墾田があった河家ノ郷に土着し、長南次郎と名乗り紅花を育てて紅餅を税として都に納めていた。 戦乱の世に紅花の種子を懐にしてこの地を去った一族は、落ち着き先で紅花を咲かせた。これが出羽の紅花になったといわれている。 この故事にならい、千葉県長南の地で紅花を復活する事業が「長南紅花を育てる会」により1996年から開始され、毎年6月に長福寿寺で紅花まつりが開催され、これを目当てに訪れる長南氏も年々増えている。 |

| 全国長南会の会費 |

|

長南氏の研究は、私が結婚5周年記念事業として夫婦双方のご先祖調ペを始め、房江の出身長南氏が、調べるほどに素晴らしい家系に驚き、一族に報告のため、30年間の研究結果を、電電公社の退職金で自費出版、実費2万円で頒布し、その売り上げで会を運営してきました。

中村 就一 |

| 全国長南会 カラー名刺について |

|

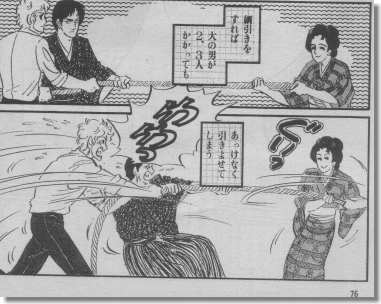

このカラー名刺は上田沢の博昭氏のディザインで、ロゴマークの円内は、上から順に長南氏の事蹟を象徴しています。紅は紅花(長南の地で栽培し山形へもたらした)緑は栽松事蹟(黒松を植えて名勝松島を作った)水色は海運事業(寒風沢と石巻で廻船問屋)と治水(豊牧新田開発の知恵)黒は苦労して開拓した新天地というわけ。黄金分割の右はひよどり越えの長南忠春の勇姿。裏面は長南氏千年の歴史。

ご希望はメールで ch0330@support.email.ne.jp

にお知らせください。 |

| 購入希望はメールでお願いします |

| 送料込み(円) | 概要 | ||

| 書 籍 | 長南氏の研究 | 一般20,000 | 中村就一著 A6 1899頁 |

| 会員10,000 | |||

| 土師菅原史記 | 2,500 | 長南良一著 古代から道真までの研究 B5 631頁 | |

| 天神様の美術 | 3,000 | NHK制作 道真1000年記念関係の文献、絵画を収集 A4 340頁 | |

| 長南年恵の生涯 | 800 | 雑誌微笑別冊 A4 208頁(売り切れました) | |

| 錦 絵 | ひよどり越え | 2,000 | 71×36センチ 江戸末期版画カラー原寸大 |

| 一の谷 | 2,000 | ||

| 壇ノ浦 | 2,000 | ||

| 蝦夷地渡海 | 2,000 | ||

| 4枚セット | 5,500 | ||

| 先祖書巻物 | 1本 | 100,000 | 予約金、送料込み |

| 2本(1本あたり) | 73,000 | ||

| 4本(1本あたり) | 57,500 | ||

| 6本(1本あたり) | 51,400 | ||

| ※会員とは既に毎年会費を納入している方、今回購入の機会に入会する方の年会費は初年度8,000円、以後は金額自由。 会員には「全国長南会通信」が配布されるほか、「長南氏のルーツを語る会」等各種行事に参加できます。 |

|||