|

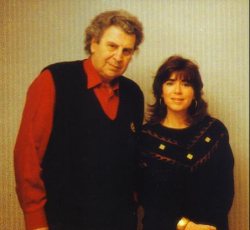

ギリシャの大作曲家ミキス・テオドラキスの曲によるアルバム。 ジャケット裏には、作曲家とのツーショット。 |

Raixa (World Muxxic 8431588018422)

メディテラネ

(作成中) 初めて地中海を見たのはいつのことだっただろう。 フランスで働くことになり、フランス語を短期間で修得しなければならなった私は南仏ヴァール県のドラギニャンという町で先生の家にホームステイするというコースをとることになった。 ニースの空港を出た車は、高速を走りながらその窓に地中海を映し出した。 いきなりそんな風景の中に投げ出されて、見るもの全て驚きの中で見た地中海。 その後、南の地方を訪れるごとに、数々の文明をはぐくんだ羊水のような海に忘れられない印象と親しみを覚えていった。 それは時にはコルビエールのワイン畑の向こうに広がる眩しい青さのなかにあり、またキャップ・ダグドのビーチに遊ぶ娘たちと戯れる白い泡沫のなかにあった。 ソレントやカプリ島のレモンの枝越しの鮮やかな光の反射やリヴィエラの気取ったひとこま、マラガの丘の上から臨んだ陽光に包まれる海原。 ひとつの地中海はたくさんの顔を持っていた。

ジブラルタルでは、あの数々の文明を生んだ大きな海が目の前のわずかな距離の海峡で集約され大西洋に繋がっているということに、とても不思議な気持ちを浮かべて、いつまでも手の届きそうなアフリカの山を見続けていたものだった。

地中海。

その姿を目にする前から、その潮風がはぐくんだ音楽を通して知っていた。

だから、初めて見たときも旧く懐かしい思いすら胸に浮かんだ。

その歌々の節回しは、遠く離れた今でも、その暖かく湿った潮風を耳元に運んでくる。

地中海のうた Ⅰ. ラテン世界

1. マリア・デル・マール・ボネ

カタロニア語の音楽復興運動「ノーバ・カンソ」を担うマジョルカ島出身の歌手。 マジョルカ島出身だが、カタロニアのみならず、コルシカからギリシャまで幅広く地中海世界の歌をとりあげる。 しかし、それは居心地の良いイマジナリーな世界旅行ではない。 彼女が活動を始めた60年代はまだフランコ将軍がスペインを独裁的に統治しており、カタラン語を使用することにすら制限が加えられていた。 そのような政治的にテンションの高い状況下で、彼女はカタロニア文化復興運動を担う「16人の判事」というグループに加わって活動することになった。 いわゆる「新しい歌」運動である。 しかし、それは単にカタロニアの分離独立を主張するカタラン・ナショナリズムではなく、逆にネーションを超えてひとつの地中海世界を構築するという「夢見る力」の発揮だ。 ひとつの海に育まれた多様性に気づかせること。 近代以降のネーション・ステーツの時代も、地中海世界の三千年の歴史の中では、時の地層のひとつの断面に過ぎないということを感じさせる。 EU統合というのは、まず経済統合からスタートしているために単純に経済ブロックの創設のように見える。 しかし、国境という線が薄くなることは副産物として歴史の古層が時を超えて現出するという文化的な地場の変容を促しつつあるのかも知れない。 汎ケルト世界や、汎地中海世界を描き出そうと言う試みが、音楽の世界においてもムーブメントとして興ってきている。 そんな時のうねりをも、マリアは地中海の潮風を思わせる伸びやかさと湿り気を同居させた歌声をもって紡ぎだしているようだ。

| タイトル | コメント | ||||

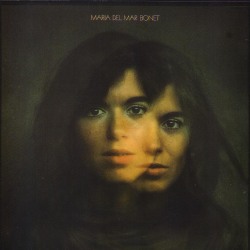

| Maria del Mar Bonet (BMG Ariola Spain 9A 260721) | ||||

| Ben a Prop - Maria del Mar Bonet (BMG Ariola Spain 9A 259903) | ||||

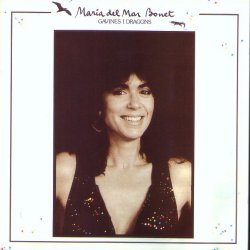

| Gavines i Dragons (BMG Ariola Spain 9D 258451) | 私が初めてマリア・デル・マール・ボネの歌を聴いたのはこのアルバムだった。 まず始まるのはテオドラキスと並んでギリシャを代表する作曲家マノス・ハジダキスの歌をカタラン語に訳したもの。 ブラジルのミルトン・ナシメントの曲から、エレーナ・レッダが採録したサルデーニャの歌、ノーヴァ・カンソの歌手ルイス・ラックの歌から自身のものまで、ひとつのアルバムがたくさんの光を放つ。 タイトルは「かもめとドラゴン」。 | |||

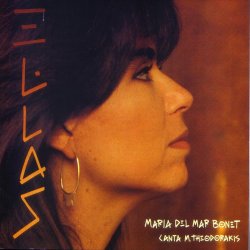

| Maria del Mar Bonet canta M. Theodorakis (BMG Ariola Spain 9A 74321 14668 2) |

| |||

|

Cancons de Festa (BMG Ariola Spain 9A 260722) | ||||

| Cavall de Foc (Picap CD 90 0130-03) | ||||

| El Cor del Temps (Picap CD 92 0010-04) | 97年4月のサン・ジョルディの日にパラウ・サン・ジョルディで行われたライブの録音で、CD2枚に34曲、おそらくプログラムの全てを収録。 タイトルは The heart of time の意味。 写真を見ると、大規模な多目的ホールに満員の観衆を集めておこなわれたようだが、小規模でアコースティックな伴奏をバックにインティメットに歌われる歌は、そのような大空間を感じさせない。 同じノヴァ・カンソ運動を担った歌手マヌエル・セラ他、ゲストも多数参加し、カタロニアやバレンシアのみならずギリシャやチュニジアの歌など交えている。 舞台上という一つのミクロコスモスに、沢山の文明、文化を育んだ地中海世界を時を超えて現出させる試み。 それらの一つ一つがパッチワークにならず、一つのタペストリーを織り上げているのが素晴らしい。 デビュー30年を迎えたマリアの声は、厚みと潤いが熟し、聴き手を離さない。 歌の間に入るMCは主にカタロニア語による。 | |||

| Raixa (World Muxxic 8431588018422) | 2001年の7月にバルセロナのサマー・フェスティヴァルの一環として Placa del Rei で行われたコンサートのライヴ。 彼女が初めてここで歌ってから25年目を記念するコンサートでもあった。 湿り気を含んだ潮風のように詩情溢れるカタロニア語の響き。 クラシック風のアコースティックに徹した小オーケストラをバックに、肩に力を入れず、しかも一瞬間もテンションを落とすことなく歌いきられる調べ。 うねる波音のようなこぶし。 ここには本当に多くの人に聴かれて欲しい歌の数々がある。 |

2.コルシカ島のうた

コルシカ島では、独特な合唱音楽が伝えられている。 地声で豊富な倍音を響かせるコーラスは、ブルガリアの合唱のような響きも持つが、独特のしめりけのあるメロディや陰影は地中海のものだ。 そして、厚いハーモニーが面展開して空間に巨大な音のイコンを作り上げるようなビザンチン的な雰囲気もある。

| タイトル | コメント | ||||

|

Les Nouvelles Polyphonies Corses (Philips France 848515-2) | 91年の本作は、エクトル・ザズーのプロデュースで作られたようで、タイトルにも avec Hector Zazou と入っている。 つまり、コルシカの合唱音楽をベースに現代的な音世界を作り上げようとしている。 どのトラックもザズー自身の作り出す電子音響がバックに流れ、楽器を持ったゲストも、マヌ・ディバンゴのサックスから、坂本龍一のピアノまで多彩。 コルシカの音楽を初めて聴くひとにはお薦め。 この中で GIRAMONDU という曲を歌っている Patrizia Poli を中心に Trio Soledonna が生まれ、Les Nouvelles Polyphonies Corses プロジェクトが続いている。 |

|||

|

in paradisu - Les Nouvelles Polyphonies Corses (Philips France 532453-2) | 1996年の作品。 一見、ホテルの一室か何かと思ってしまったが教会の中で左側に十字架が架けられている。 そしてタイトルも示すように宗教的な歌を集めたもの。 キリエ、グロリアからアニュス・デイまでのミサ通常文によるもの、レクィエムやディエス・イレ、スターバト・マーテルまで歌っている。 器楽のほうは、今度はJohn Cale (The Velvet Underground のメンバーだった) がアレンジし、ミキシングも行っている。 ア・カペラのトラックもあるが、多くは「ニューウェーブ・ワールドミュージック」的な味付け。 ディープ・フォレストみたいな部分もあるが試みとしては悪くない。 Dies Irae では Patty Smith が参加している。 ただ、聴き終わって歌だけでアルバムを作って欲しい気も否定できない。 | |||

|

marine - Soledonna (Philips France 538178-2) | 1998年のアルバム。 今度は、Phil Delire がプロデュースし、打って変わって Unplugged なバックになっている。 地中海演歌という感じで、光と影が潮風の中ににじんでくるようなウェットさが良い。 ア・カペラの曲の倍音たっぷりのコーラスもふくよかさが感じられるし、アコーディオンの伴奏による新しい雰囲気の曲ものびのびとしている。 彼女たちの新境地を拓いた名作。 99年度のSACEMのグラン・プリ受賞作。 | |||

|

Le meilleur des Nouvelles Polyphonies Corses (Philips France 468 100-2) | 2000年に発売されたベスト盤。 | |||

|

isulanima - les Nouvelles Polyphonies Corses / Trio Soledonna (Philips France 468 100-2) | 2001年の作品。 isulanima というのは造語なのだろうか。 「島の魂」ということになる。 コルシカのポリフォニー風の響きが薄れ、汎地中海ポップのようになってきた。 面白いのは、E SI という曲で、The Georgian Six というグルジアのコーラス・グループとの競演していること。 グルジアの合唱というと、これまた地声ハーモニーを聞かせる独特のものかと思ったら、アルバムの中では一番モダンな雰囲気の曲だった。 全体には、コーラスも角が取れた今風の「癒し系」ワールド・ミュージックっぽくなってしまい、有機栽培原料使用ファーストフードという感じがするのは残念なことだ。 | |||

|

Tra Ochju e Mare = entre la Source et la Mer (Silex Y225004) | 90年にバスティアで録音。 ダヴィッド・ルフのプロデュースによるということで、こちらもザズーとは別の意味で現代に蘇るコルシカの歌。 ルフによるサックスが絡む第一曲から、ECMタッチの音作り。 何だか動きのないスティーブ・ライヒを聴いているみたいで面白い。 全ての歌は独唱で、コルシカ独特の合唱を聴くことは出来ないが、その節回しを十分味わうことが出来る。 | |||

|

A Capella - Tavagna (Silex Y225201) | むしろこういう音楽を最初に聴く方が衝撃が強くていいかも知れない。 ブルガリアの合唱がバルカンの大地を震わせる波動だとしたら、このコルシカの合唱は地中海の海原を震わせるようだ。 男声のコーラスで宗教的な歌が多く、レクイエムやディエス・イレなどラテン語で歌われているものもあるが、多くはコルシカ語。 最後の歌、「おお、波よ、お前の静けさは一振りのナイフのような白い墓標よりも深い。 おお、波よ、お前が歌うとき、銃声のように哀歌が花開く。」 ハード・ボイルドでしょう? | |||

|

Per Agata - Donnisulana (Silex Y225019) | こちらは5人の女声による合唱。 現代の曲も歌っており、ちょうどクーテフのブルガリア合唱団のよう。 宗教的な歌から、愛の歌、弔いの歌など。 どこか東方的な響き。 | |||

|

Tempi di sumente, canti e musica di corsica - A Cumpagnia (K617 K617044) | ||||

|

Mighela Cesari canta u cantu profondu (Ricordu CDR088 | ||||

|

Polyphonies Corses - Le Choeur d'hommes de Sartene / Jean-Paul Poletti (Auvidis Ethnic B 6801) | ||||

|

Cantata Corsica - Jean-Paul Poletti (NAIVE B 6897) | ||||

|

Populu Vivu - Chjami Aghjalesi (Ricordu CDR083) | ||||

|

Chants Polyphoniques Corses - Cinqui So (7 productions WMD 242 040) | ||||

|

Com'acqua linda - Cinqui So (Ricordu 242069 WM329) | ||||

|

Tarraniu - Cinqui So (Media 7 Al Sur ALCD189) | ||||

|

A voce rivolta - I Muvrini (Island 510 612-2) | コルシカ生まれのフォーク・ポップとして長く活躍するイ・ムヴリニ。 | |||

|

Curagiu - I Muvrini (Columbia COL 480608) | ||||

|

Leia - I Muvrini (EMI France 7243 4 94999) | ||||

|

A Strada - I Muvrini (EMI France 7243 5 25343) | ||||

|

Umani - I Muvrini (Capitol 7243 540778 2 1) | ||||

|

Sumenti d'Acqua - Diana di l'Alba (Ricordu CDR151) | ||||

|

Incantu - a filetta (Virgin France 7243 8121812 9) | 1978年創設のグループ、A FILETTA の新しいアルバム。 男声による純粋なアカペラで、電子楽器によるバックも無い。 が、やはりメジャー・レーベルのプロダクションらしく、豊かでふくよか響きといい、地声と言いながら刺激の無いソフトな声といい、何だかコルシカのゴスペラーズでも聴いているみたい。 洗練されすぎているのかも知れない。 雰囲気が盛り上がれば盛り上がるほど、どこか作為的な手触りの良さを感じてしまう。 ジャケット写真が気味悪い。 基本的に島モノ、トロピカルものはデザインを外すというのは下のジャケットを見てもわかる。 | |||

|

Henri Tomasi : "A la source du folklore" - Maitrise Gabriel Faure (Sonpact SPT 93009) | コルシカの本当の合唱が世に広まっていない頃、アンリ・トマジの「12のコルシカ島の歌」の入ったレコードがテイチクから出され、クラシック音楽好きの間でもちょっと話題になった。 その時の録音は現在入手が困難だが、同じ演奏者による92年の録音がある。 これもソンパクトなるマイナー・レーベルで、これ以外のアルバムは見たことがない。 コルシカ生まれのトマジ(1901-1971)の遺作となったのが、この「12のコルシカ島の歌」。 完全にクラシック音楽のスタイルになっていてまるで蒸留酒のようだが、その深層にコルシカの心を感じることができる。 その他はプロヴァンスに因んだ合唱曲。 | |||

|

|||||

|

Chant Corse - Ensemble Organum / Marcel Peres (HMF 901495) | ||||

|

mediterraniu - Giramondu (WEA Altugiru 3984273892) | ||||

|

|||||

3. サルデーニャ

| タイトル | コメント | ||

|

Sonos - Elena Ledda e Suonofficina (Biber Records Germany) | イタリアのサルデーニャ島の歌手。 エレーナ・レッダの録音。 サルデーニャ自体が、民族と文化の交差点のような場所だったので、そこにある調べの数々をそっと掘り起こせば、地中海を囲む人々の歌声が聞こえて来る。 日本盤も出ていたが、現在廃盤。 | |

|

Incanti - Elena Ledda e Sonos (Silex Y225029) | フランス各地から、地中海までの民謡を中心にラインナップを作っているフランスSILEXレーベルから93年に出たアルバム。 ドラムスやベースが入ったトラックもあるが、エレーナの歌は変わらず、伸びやかにサルデーニャの調べを歌う。 曲の終わりにアカペラになり、バックのコーラスと独特のハーモニーを作るところが素晴らしい。 | |

|

Mare Mannu - Elena Ledda (Biber Records 76691) |  ドイツの

Vollton Musikverlag の Biber Records というレーベルから2000年に出された録音。 これも、歌手について予め知ることが無ければ、食指の伸びるパッケージでは無いが・・・ スリーブ・ノーツの写真はもっとチャーミングに写っている。 エレーナの歌唱力に全面的に依存した作りで、バックの演奏は70年代の電気楽器が入ったフォーク系という体の飾り気の無いもの。 結果的にアカペラのトラックが一番聴きごたえがあったりする。 いっそ全面的にアコースティックで揃えて欲しかった。 どうもドイツのプロダクションはフォークに関して脇が甘い。 植民地をまともに運営できなかったような国はワールド・ミュージックなどという帝国主義的趣味のクリエーションでイニシャティブを取ることは出来ないのか。 (日本もね) ドイツの

Vollton Musikverlag の Biber Records というレーベルから2000年に出された録音。 これも、歌手について予め知ることが無ければ、食指の伸びるパッケージでは無いが・・・ スリーブ・ノーツの写真はもっとチャーミングに写っている。 エレーナの歌唱力に全面的に依存した作りで、バックの演奏は70年代の電気楽器が入ったフォーク系という体の飾り気の無いもの。 結果的にアカペラのトラックが一番聴きごたえがあったりする。 いっそ全面的にアコースティックで揃えて欲しかった。 どうもドイツのプロダクションはフォークに関して脇が甘い。 植民地をまともに運営できなかったような国はワールド・ミュージックなどという帝国主義的趣味のクリエーションでイニシャティブを取ることは出来ないのか。 (日本もね) |

|

|

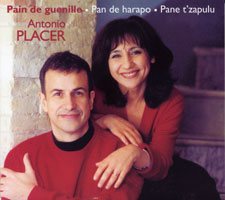

Pain de guenille - Antonio Placer (Le chant du monde 2741161) |

4. NCCP (ナポリ)

| タイトル | コメント | ||

地中海のうた Ⅱ. ギリシャ世界

まずは、現在はパリで活躍するギリシャ出身の歌手、アンジェリク・ヨナトス。 それから、ギリシャの作曲家 ミキス・テオドラキスのこと。 国民的歌手となった、ハリス・アレクセーウ。

地中海のうた Ⅲ. マグレブ

地中海の中で語るほどマグレブの音楽を聴いているわけではないので、地中海というには無理を承知で、アルジェリア西部の都市オランが生み育て、移民と共にパリで展開しているライを中心に。

地中海を読む

地中海を読むと言えば、フェルナン・ブローデルの「地中海」にとどめをさしてしまうかも知れませんが、不勉強なため未読。 藤原書店の訳書、ソフト・カバーで安くなったとはいえ、全部揃えるとかなりのもの。 ブック・ガイド的なものも出されていて、この出版社のドル箱だから、そう安くはならない。 ここでは、まあ、もっとアクセシブルなやつを。

| タイトル |

著者 (出版社) | コメント |

| 地中海 終末論の誘惑 | 蓮実重彦・山内昌之編 (東京大学出版会) | 東大でのシンポジウムを総長と教授が編纂したというアカデミックな本だが、読みやすい。 タイトルが下世話なんだけど。 |

| 大地中海旅行 | ポール・セロー著 中野恵津子訳 (NTT出版) | アメリカの紀行作家の本。 村上春樹のアメリカ版みたい。 |

| 地中海都市周遊 | 陣内秀信・福井憲彦 (中央公論社 中公新書カラー版) | 建築・都市学者の陣内氏と、歴史学者の福井氏の対談。 南欧の地中海の都市にイスラムの響きを見るために、イタリア、スペインのみならず、シリアからマグレブまでを題材に豊富な写真と共に語っている。 |

| 南イタリアへ | 陣内秀信 (講談社 現代新書) | 地中海の多層的な文化を南イタリアの建築に観る試み。 |