FADO

ポルトガルの都市大衆歌謡、特にリスボンとコインブラというふたつの街に深く根ざしたファド。その名はラテン語のFATUMから生まれた。「さだめ」という響きが近いのだろうか。ひとつの街が育てたうたに普遍性を与えたアマリア・ロドリゲスという大歌手。そして80年代から、次々と実力派新人が音楽メディアにデビューしファドは新しいフェーズの黄金期を迎えているようだ。

その音楽の起源については、アラブからアフリカまで、更にブラジルからの逆の影響を見る研究者もいるが、現在のファドに直結する都市歌謡としてのファドの起源を19世紀の前半まで辿っていくと、そこには他の多くの都市歌謡が芽ぶく土壌に共通する要素を見いだすことになる。近代以降の都市に吸い寄せられ、または吹き寄せられてきた人々のうただ。抜け出せない貧しさ、行方を知らない愛、たどり着けない望みが育てたうただ。そしてまた、多くの都市歌謡の例に漏れず、そこにはテクノロジーを触媒とした音楽の混血性がある。19世紀後半に、ファドは貰い子のようにブルジョワジーの手に移っていった。サロンに育てられるようになるのだ。20世紀になると、プロフェッショナル化が進み、ラジオの電波に乗り、劇場で響き、「ポルトガルの心」と認知された。その後、独裁的な社会主義政権の時代には堕落した音楽という扱いをされ、あるいは体制の御用音楽となり停滞をやむなくさせられた。そして、ここ十数年の間に再び復活し、新世代の音楽家達の手によってこれまでにない活気を取り戻した。音楽学的、社会学的な研究が活発になってきたのも近年のことである。

「サウダーデ」というコトバは、どんな解説書にも出てくるファドの魂といえる要素。「孤独」「ソリチュード」「ソリトゥディネ」・・・といった対応する単語よりはるかに深い意味領域を持つ。「かつて存在した、あるいは存在したかも知れない今はもう遠くにいってしまったものを潮風や街角の中で、懐かしみ、いつくしむ思い」とか、まあ色々に語ることが出来る。でもサウダーデというコトバが無くともそれを感じることが出来る、そしてサウダーデというコトバでのみそれを伝えることが出来るのはリスボンの町に生きてきた人だけだろうか。

アルファーマにファドの香りは無い。でも、アルファーマはファド以外のうたは知らない。 (Jose Carlos Ary Dos Santos)

1. アマリア・ロドリゲスのアルバムをいくつか

COM QUE VOZ

(EMI Portugal 746 982 2)

リスボンの町並みのシルエットをあしらったシンプルなデザインのジャケットはLP時代からのもの。ダブル・ジャケットの日本盤も出ていた。CDもオーマガトキから濱田滋郎さんの解説、対訳付きで出ている。私にはアルバムとして最も好きなもの。1曲目の

Naufragio(難破船)の前奏が始まるや、頭にはは訪れたことのないリスボンの街角の光景が浮かぶ。「私の夢を船に乗せて海へ流そう」とアマリアの歌が聞こえると心はもう捕らえられてしまう。ブラジルの詩人メイレレスの詩。4曲目、タイトルの

Com que voz (どんな声でわたしはこの辛いさだめを嘆けばいいのか)は、現代の詩人のものではない。16世紀のソネット、おそらく大詩人のルイス・デ・カモネスのものとされる失恋の歌。この歌を聴きながら意味を想起できるようになるためだけのためにポルトガル語を学ぶ価値があるのではと思わせる、ミシュランなら三ツ星つきの歌。7曲目

Gaivota(かもめ)も、若き日の恋と海を飛ぶかもめをオーバーラップさせた名曲。

リスボンの町並みのシルエットをあしらったシンプルなデザインのジャケットはLP時代からのもの。ダブル・ジャケットの日本盤も出ていた。CDもオーマガトキから濱田滋郎さんの解説、対訳付きで出ている。私にはアルバムとして最も好きなもの。1曲目の

Naufragio(難破船)の前奏が始まるや、頭にはは訪れたことのないリスボンの街角の光景が浮かぶ。「私の夢を船に乗せて海へ流そう」とアマリアの歌が聞こえると心はもう捕らえられてしまう。ブラジルの詩人メイレレスの詩。4曲目、タイトルの

Com que voz (どんな声でわたしはこの辛いさだめを嘆けばいいのか)は、現代の詩人のものではない。16世紀のソネット、おそらく大詩人のルイス・デ・カモネスのものとされる失恋の歌。この歌を聴きながら意味を想起できるようになるためだけのためにポルトガル語を学ぶ価値があるのではと思わせる、ミシュランなら三ツ星つきの歌。7曲目

Gaivota(かもめ)も、若き日の恋と海を飛ぶかもめをオーバーラップさせた名曲。

Amalia Rodrigues FADO PORTUGUES (Volumes 1 & 2)

(EMI France Vol. 1 - 7921112, Vol. 2 - 7940912)

フランスEMIの2枚組ベスト盤で、2巻からなる。ステレオ時代の録音が全部で56曲、アルバムなら5枚分強であり、ベスト盤として不足はない。特に国内盤の出ていないアルバムからも

Alfama や Meu amigo esta longe などの曲が収められていて貴重。しかも価格は2枚で1枚分の廉価盤仕様。問題は歌詞がついていないこと。

フランスEMIの2枚組ベスト盤で、2巻からなる。ステレオ時代の録音が全部で56曲、アルバムなら5枚分強であり、ベスト盤として不足はない。特に国内盤の出ていないアルバムからも

Alfama や Meu amigo esta longe などの曲が収められていて貴重。しかも価格は2枚で1枚分の廉価盤仕様。問題は歌詞がついていないこと。

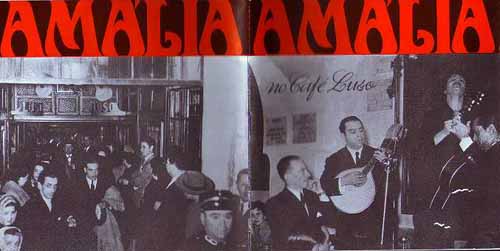

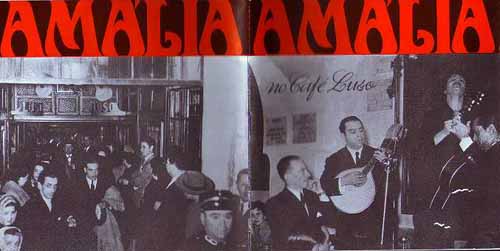

AMALIA NO CAFE LUSO

(EMI Portugal 7 99652 2)

「カフェ・ルーゾのアマリア」というタイトル。1955年12月のリスボン、カフェ・ルーゾでのライブ録音。国内盤は2枚組。

「カフェ・ルーゾのアマリア」というタイトル。1955年12月のリスボン、カフェ・ルーゾでのライブ録音。国内盤は2枚組。

AMALIA NO OLYMPIA

(EMI Portugal 7 91259 2)

1950年代中頃の、パリはオランピア劇場でのライブ。

1950年代中頃の、パリはオランピア劇場でのライブ。

AMALIA IN ITALIA

(EMI Italiana CDPM 1403332)

EMIイタリアの盤。1曲めの

Nos as meninhas を除き、全てイタリア語で歌われている。2曲目、アリ・ドス・サントスの Meu Limao de Amargura(苦い果実)などもイタリア語に訳して歌われているのでオリジナルのポルトガル語の雰囲気との違いを聴き取るのも一興。録音年代がわからないけれど、ステレオになってからのものでアマリアの円熟した歌は、イタリア語で歌ってもファドの雰囲気を強く感じさせるものになっているが。

EMIイタリアの盤。1曲めの

Nos as meninhas を除き、全てイタリア語で歌われている。2曲目、アリ・ドス・サントスの Meu Limao de Amargura(苦い果実)などもイタリア語に訳して歌われているのでオリジナルのポルトガル語の雰囲気との違いを聴き取るのも一興。録音年代がわからないけれど、ステレオになってからのものでアマリアの円熟した歌は、イタリア語で歌ってもファドの雰囲気を強く感じさせるものになっているが。

ABBEY ROAD 1952

(EMI Portugal 7 81195 2)

タイトル通り、ロンドンのアビー・ロード・スタジオで1952年に録音されたもの。57分ほどだが19曲も入っている。ほとんどの曲は軽快で、明るい曲調のもの。アマリアの声も高音が良く伸びて若々しい。最後の5曲はSPからの復刻。

タイトル通り、ロンドンのアビー・ロード・スタジオで1952年に録音されたもの。57分ほどだが19曲も入っている。ほとんどの曲は軽快で、明るい曲調のもの。アマリアの声も高音が良く伸びて若々しい。最後の5曲はSPからの復刻。

AMALIA RODRIGUES

(EMI Portugal 7 92671 2)

1989年。ところが、解説は英語によるファドの一般的解説のみだが、輸出向けのベスト盤なのか、オリジナルアルバムなのか不明。8曲目の

Pove que lavas no rio は、上記のベスト盤に入っているテイクとは異なりサックスが入っていない。

1989年。ところが、解説は英語によるファドの一般的解説のみだが、輸出向けのベスト盤なのか、オリジナルアルバムなのか不明。8曲目の

Pove que lavas no rio は、上記のベスト盤に入っているテイクとは異なりサックスが入っていない。

OBSESSAO

(EMI Portugal 7 95018 2)

1990年。重い。アルバム・タイトルのオブセサン(英語のオブセッション)は最後の曲だが、曲調も、リズムも比較的清明な感じではある。しかし、ここには歌というファド(運命)に、あるいはファドという歌に取り憑かれたひとりの人間が、自分のうちにありながら自分を越えた力に驚き、ためらい、夢見るさまが描かれている。

1990年。重い。アルバム・タイトルのオブセサン(英語のオブセッション)は最後の曲だが、曲調も、リズムも比較的清明な感じではある。しかし、ここには歌というファド(運命)に、あるいはファドという歌に取り憑かれたひとりの人間が、自分のうちにありながら自分を越えた力に驚き、ためらい、夢見るさまが描かれている。

AMALIA 50 ANOS - RARA E INEDITA

(EMI Portugal 7 93731 2)

タイトル通り、歌手活動50年を記念して、未発表レア・トラック集。24曲たっぷり。英語の曲も歌っている。

タイトル通り、歌手活動50年を記念して、未発表レア・トラック集。24曲たっぷり。英語の曲も歌っている。

SEGREDO

(EMI Portugal 8 23686 2)

1997年発売。65年から75年の間に録音された未発表のトラックを集めたもの。なぜ今まで発表されなかったか、その理由は解説に詳しく書かれている(ファドのアルバムで解説があるのも珍しい)が、ポルトガル語のみのため読むのがめんどくさくて手を着けていない。日本盤も出ているはずなのでそちらには日本語訳されているだろうか。

1997年発売。65年から75年の間に録音された未発表のトラックを集めたもの。なぜ今まで発表されなかったか、その理由は解説に詳しく書かれている(ファドのアルバムで解説があるのも珍しい)が、ポルトガル語のみのため読むのがめんどくさくて手を着けていない。日本盤も出ているはずなのでそちらには日本語訳されているだろうか。

LIVE IN JAPAN '86

(TOSHIBA EMI TOLW-3052) レーザーディスク

1986年6月11日、芝の郵便貯金ホールでのライブ。日本語対訳が画面に出る。プログラムも名曲を揃えていてベスト曲集にもなる。Naufragio(難破船)、 Gaivota(かもめ)、 Lisboa Antiga(旧きリスボン)、 Povo que lavas no rio(川辺で洗濯をする民)、 Coinbra、 Barco Negro(暗いはしけ)、 Lagrima(涙)など。

AMALIA RODRIGUES AO VIVO "LAGRIMA"

(VICTOR Japan VILP-31) レーザーディスク

1990年1月の歌手活動50年記念コンサートの模様。アマリア70歳。大劇場で大統領も迎えてのコンサート。リスボンの街角の歌をここまで持ち上げたアマリア、しかしその歌にはアルファーマの小さなカフェに息づいていたものと同じ魂が宿っている。

2. 現代のファディスタたち

DULCE PONTES

LAGRIMAS

1993年7-10月の録音。電子楽器も使っているが、歌い方自体は結構伝統的で面白い。3曲目の

Povo que lavas no rio(川で洗濯をするひとびと)はアマリアの十八番だったが、すっかりポップなアレンジになっている。トリビュート盤というところだろうか。4曲目、アルバム・タイトルにもしている

Lagrimas(涙)は、まさにアマリアの詩による。レーベルはポルトガルのMovie Playだが、私の持っているのがブラジル盤(マナウスで作っている・・・)なので番号は参考にならない。日本盤も出ていたと思うが。

1993年7-10月の録音。電子楽器も使っているが、歌い方自体は結構伝統的で面白い。3曲目の

Povo que lavas no rio(川で洗濯をするひとびと)はアマリアの十八番だったが、すっかりポップなアレンジになっている。トリビュート盤というところだろうか。4曲目、アルバム・タイトルにもしている

Lagrimas(涙)は、まさにアマリアの詩による。レーベルはポルトガルのMovie Playだが、私の持っているのがブラジル盤(マナウスで作っている・・・)なので番号は参考にならない。日本盤も出ていたと思うが。

CAMINHOS

96年に発表された最新盤。カミーニョスは「道」の意味。その前に2枚組のライブがあるが、未聴。1曲目からピアノ伴奏で驚くが、これはファドそのもの。3曲目、Fado

Portugues と言いながらポップ風の前奏でアイルランドあたりのフォーク・ポップかと思うが、歌が始まると納得。4曲めはアマリアの歌でも有名なアレクサンドル・オニールの詩になる

Gaivota(かもめ)。ギターとピアノによる伴奏に乗せて表情たっぷりに歌われる。もちろん、円熟の頂点にあったアマリアのアプローチとは異なるが、これはこれでよい。

96年に発表された最新盤。カミーニョスは「道」の意味。その前に2枚組のライブがあるが、未聴。1曲目からピアノ伴奏で驚くが、これはファドそのもの。3曲目、Fado

Portugues と言いながらポップ風の前奏でアイルランドあたりのフォーク・ポップかと思うが、歌が始まると納得。4曲めはアマリアの歌でも有名なアレクサンドル・オニールの詩になる

Gaivota(かもめ)。ギターとピアノによる伴奏に乗せて表情たっぷりに歌われる。もちろん、円熟の頂点にあったアマリアのアプローチとは異なるが、これはこれでよい。

MISIA

TANTO MENOS TANTO MAIS

1995年のセカンド・アルバム。ファースト・アルバムの

FADO (BMG Japan BVCP-710)は未聴。ドゥルス・ポンテスよりも古典的であり、ほとんどの曲はギターとヴィオラと呼ばれるポルトガル・ギターのみで伝統的な伴奏。わずかに他の楽器が加わる場合も、アコースティック系でクラシカルな感じである。6曲目

Penelope のように必ずしもファドの枠に収まらない曲もあるが、全体的に静かに落ち着いて聴かせる。

1995年のセカンド・アルバム。ファースト・アルバムの

FADO (BMG Japan BVCP-710)は未聴。ドゥルス・ポンテスよりも古典的であり、ほとんどの曲はギターとヴィオラと呼ばれるポルトガル・ギターのみで伝統的な伴奏。わずかに他の楽器が加わる場合も、アコースティック系でクラシカルな感じである。6曲目

Penelope のように必ずしもファドの枠に収まらない曲もあるが、全体的に静かに落ち着いて聴かせる。

(BMG Japan BVCP-901) 邦題は「ファドの女」...(^^;) なお、R&B系Jポップのメチャウマ歌手、ミーシャ(MISIA)とは全く違いますので。。。当たり前ですが。

GARRAS DOS SENTIDOS

1997年の4枚目のアルバム。このアルバムからワーナー系の仏エラートに移籍し、デトゥールという世界音楽を扱うサブ・レーベルから出された。基本線は従来と変わらない。更に落ち着きと表現の幅を獲得しているようだ。

1997年の4枚目のアルバム。このアルバムからワーナー系の仏エラートに移籍し、デトゥールという世界音楽を扱うサブ・レーベルから出された。基本線は従来と変わらない。更に落ち着きと表現の幅を獲得しているようだ。

(WARNER Japan WPSR-5577) 邦題は「リスボン・センチメンタル」.....(-_-;)

BEVINDA

TERRA E AR

ベヴィンダは主にパリで活躍している歌手。ファドというより、フランス系ワールド・ミュージックに近づいている。タンゴ風の曲もあり。マドレデウスをもっとムーディーにした感じ。特にこのセカンド・アルバム「地と空」(6曲目のタイトル)からは視線の拡大が顕著。最後の10曲目が、ドゥルス・ポンテスも歌っていたアマリアの

Lagrima で、少しケルト音楽的な味付け。

ベヴィンダは主にパリで活躍している歌手。ファドというより、フランス系ワールド・ミュージックに近づいている。タンゴ風の曲もあり。マドレデウスをもっとムーディーにした感じ。特にこのセカンド・アルバム「地と空」(6曲目のタイトル)からは視線の拡大が顕著。最後の10曲目が、ドゥルス・ポンテスも歌っていたアマリアの

Lagrima で、少しケルト音楽的な味付け。

(CELLULOID France 66977-2)

LIVE

1998年1月、パリのライブ・ハウス、シャペル・デ・ロンバルドでのライブ録音。ファースト、セカンドアルバムからの曲がほとんど。ライブとあって表現はスタジオよりも濃い。

1998年1月、パリのライブ・ハウス、シャペル・デ・ロンバルドでのライブ録音。ファースト、セカンドアルバムからの曲がほとんど。ライブとあって表現はスタジオよりも濃い。

(CELLULOID France 66402-2)

3. リスボンの涙

TEARS OF LISBON

(SONY Classical SK 62256)

これは特異なアルバムだ。ベルギーの古楽指揮者、パウル・ファン・ネーヴェルのプロデュースでポルトガルのヴィランシーコと現在のファドを交互に演奏したコンサートのライブ。ファドを歌うのも地元に根付いた活躍をしている実力派歌手ふたり。ポルトガル・ファド協会創設グループにも属しているというネーヴェルによるCDの解説が、ファドの歴史と現状について詳細に記してあって価値がある。日本盤解説は濱田滋郎さんが訳していらっしゃるらしい。古楽ファンのみならず、ファド愛好者、関係者の評価も高いアルバム。なお、ネーヴェルにはスタジオ録音で "Cancoes, Vilancicos e Motetes Portugueses" というアルバムもある(日本盤 SONY Japan SRCR 9802)、邦題「ポルトガルの歌−16〜17世紀のポリフォニー秘曲集」

1999.4.29.

リスボンの町並みのシルエットをあしらったシンプルなデザインのジャケットはLP時代からのもの。ダブル・ジャケットの日本盤も出ていた。CDもオーマガトキから濱田滋郎さんの解説、対訳付きで出ている。私にはアルバムとして最も好きなもの。1曲目の

Naufragio(難破船)の前奏が始まるや、頭にはは訪れたことのないリスボンの街角の光景が浮かぶ。「私の夢を船に乗せて海へ流そう」とアマリアの歌が聞こえると心はもう捕らえられてしまう。ブラジルの詩人メイレレスの詩。4曲目、タイトルの

Com que voz (どんな声でわたしはこの辛いさだめを嘆けばいいのか)は、現代の詩人のものではない。16世紀のソネット、おそらく大詩人のルイス・デ・カモネスのものとされる失恋の歌。この歌を聴きながら意味を想起できるようになるためだけのためにポルトガル語を学ぶ価値があるのではと思わせる、ミシュランなら三ツ星つきの歌。7曲目

Gaivota(かもめ)も、若き日の恋と海を飛ぶかもめをオーバーラップさせた名曲。

リスボンの町並みのシルエットをあしらったシンプルなデザインのジャケットはLP時代からのもの。ダブル・ジャケットの日本盤も出ていた。CDもオーマガトキから濱田滋郎さんの解説、対訳付きで出ている。私にはアルバムとして最も好きなもの。1曲目の

Naufragio(難破船)の前奏が始まるや、頭にはは訪れたことのないリスボンの街角の光景が浮かぶ。「私の夢を船に乗せて海へ流そう」とアマリアの歌が聞こえると心はもう捕らえられてしまう。ブラジルの詩人メイレレスの詩。4曲目、タイトルの

Com que voz (どんな声でわたしはこの辛いさだめを嘆けばいいのか)は、現代の詩人のものではない。16世紀のソネット、おそらく大詩人のルイス・デ・カモネスのものとされる失恋の歌。この歌を聴きながら意味を想起できるようになるためだけのためにポルトガル語を学ぶ価値があるのではと思わせる、ミシュランなら三ツ星つきの歌。7曲目

Gaivota(かもめ)も、若き日の恋と海を飛ぶかもめをオーバーラップさせた名曲。 フランスEMIの2枚組ベスト盤で、2巻からなる。ステレオ時代の録音が全部で56曲、アルバムなら5枚分強であり、ベスト盤として不足はない。特に国内盤の出ていないアルバムからも

Alfama や Meu amigo esta longe などの曲が収められていて貴重。しかも価格は2枚で1枚分の廉価盤仕様。問題は歌詞がついていないこと。

フランスEMIの2枚組ベスト盤で、2巻からなる。ステレオ時代の録音が全部で56曲、アルバムなら5枚分強であり、ベスト盤として不足はない。特に国内盤の出ていないアルバムからも

Alfama や Meu amigo esta longe などの曲が収められていて貴重。しかも価格は2枚で1枚分の廉価盤仕様。問題は歌詞がついていないこと。 「カフェ・ルーゾのアマリア」というタイトル。1955年12月のリスボン、カフェ・ルーゾでのライブ録音。国内盤は2枚組。

「カフェ・ルーゾのアマリア」というタイトル。1955年12月のリスボン、カフェ・ルーゾでのライブ録音。国内盤は2枚組。 1950年代中頃の、パリはオランピア劇場でのライブ。

1950年代中頃の、パリはオランピア劇場でのライブ。 EMIイタリアの盤。1曲めの

Nos as meninhas を除き、全てイタリア語で歌われている。2曲目、アリ・ドス・サントスの Meu Limao de Amargura(苦い果実)などもイタリア語に訳して歌われているのでオリジナルのポルトガル語の雰囲気との違いを聴き取るのも一興。録音年代がわからないけれど、ステレオになってからのものでアマリアの円熟した歌は、イタリア語で歌ってもファドの雰囲気を強く感じさせるものになっているが。

EMIイタリアの盤。1曲めの

Nos as meninhas を除き、全てイタリア語で歌われている。2曲目、アリ・ドス・サントスの Meu Limao de Amargura(苦い果実)などもイタリア語に訳して歌われているのでオリジナルのポルトガル語の雰囲気との違いを聴き取るのも一興。録音年代がわからないけれど、ステレオになってからのものでアマリアの円熟した歌は、イタリア語で歌ってもファドの雰囲気を強く感じさせるものになっているが。 タイトル通り、ロンドンのアビー・ロード・スタジオで1952年に録音されたもの。57分ほどだが19曲も入っている。ほとんどの曲は軽快で、明るい曲調のもの。アマリアの声も高音が良く伸びて若々しい。最後の5曲はSPからの復刻。

タイトル通り、ロンドンのアビー・ロード・スタジオで1952年に録音されたもの。57分ほどだが19曲も入っている。ほとんどの曲は軽快で、明るい曲調のもの。アマリアの声も高音が良く伸びて若々しい。最後の5曲はSPからの復刻。 1989年。ところが、解説は英語によるファドの一般的解説のみだが、輸出向けのベスト盤なのか、オリジナルアルバムなのか不明。8曲目の

Pove que lavas no rio は、上記のベスト盤に入っているテイクとは異なりサックスが入っていない。

1989年。ところが、解説は英語によるファドの一般的解説のみだが、輸出向けのベスト盤なのか、オリジナルアルバムなのか不明。8曲目の

Pove que lavas no rio は、上記のベスト盤に入っているテイクとは異なりサックスが入っていない。 1990年。重い。アルバム・タイトルのオブセサン(英語のオブセッション)は最後の曲だが、曲調も、リズムも比較的清明な感じではある。しかし、ここには歌というファド(運命)に、あるいはファドという歌に取り憑かれたひとりの人間が、自分のうちにありながら自分を越えた力に驚き、ためらい、夢見るさまが描かれている。

1990年。重い。アルバム・タイトルのオブセサン(英語のオブセッション)は最後の曲だが、曲調も、リズムも比較的清明な感じではある。しかし、ここには歌というファド(運命)に、あるいはファドという歌に取り憑かれたひとりの人間が、自分のうちにありながら自分を越えた力に驚き、ためらい、夢見るさまが描かれている。 タイトル通り、歌手活動50年を記念して、未発表レア・トラック集。24曲たっぷり。英語の曲も歌っている。

タイトル通り、歌手活動50年を記念して、未発表レア・トラック集。24曲たっぷり。英語の曲も歌っている。 1997年発売。65年から75年の間に録音された未発表のトラックを集めたもの。なぜ今まで発表されなかったか、その理由は解説に詳しく書かれている(ファドのアルバムで解説があるのも珍しい)が、ポルトガル語のみのため読むのがめんどくさくて手を着けていない。日本盤も出ているはずなのでそちらには日本語訳されているだろうか。

1997年発売。65年から75年の間に録音された未発表のトラックを集めたもの。なぜ今まで発表されなかったか、その理由は解説に詳しく書かれている(ファドのアルバムで解説があるのも珍しい)が、ポルトガル語のみのため読むのがめんどくさくて手を着けていない。日本盤も出ているはずなのでそちらには日本語訳されているだろうか。 1993年7-10月の録音。電子楽器も使っているが、歌い方自体は結構伝統的で面白い。3曲目の

Povo que lavas no rio(川で洗濯をするひとびと)はアマリアの十八番だったが、すっかりポップなアレンジになっている。トリビュート盤というところだろうか。4曲目、アルバム・タイトルにもしている

Lagrimas(涙)は、まさにアマリアの詩による。レーベルはポルトガルのMovie Playだが、私の持っているのがブラジル盤(マナウスで作っている・・・)なので番号は参考にならない。日本盤も出ていたと思うが。

1993年7-10月の録音。電子楽器も使っているが、歌い方自体は結構伝統的で面白い。3曲目の

Povo que lavas no rio(川で洗濯をするひとびと)はアマリアの十八番だったが、すっかりポップなアレンジになっている。トリビュート盤というところだろうか。4曲目、アルバム・タイトルにもしている

Lagrimas(涙)は、まさにアマリアの詩による。レーベルはポルトガルのMovie Playだが、私の持っているのがブラジル盤(マナウスで作っている・・・)なので番号は参考にならない。日本盤も出ていたと思うが。 96年に発表された最新盤。カミーニョスは「道」の意味。その前に2枚組のライブがあるが、未聴。1曲目からピアノ伴奏で驚くが、これはファドそのもの。3曲目、Fado

Portugues と言いながらポップ風の前奏でアイルランドあたりのフォーク・ポップかと思うが、歌が始まると納得。4曲めはアマリアの歌でも有名なアレクサンドル・オニールの詩になる

Gaivota(かもめ)。ギターとピアノによる伴奏に乗せて表情たっぷりに歌われる。もちろん、円熟の頂点にあったアマリアのアプローチとは異なるが、これはこれでよい。

96年に発表された最新盤。カミーニョスは「道」の意味。その前に2枚組のライブがあるが、未聴。1曲目からピアノ伴奏で驚くが、これはファドそのもの。3曲目、Fado

Portugues と言いながらポップ風の前奏でアイルランドあたりのフォーク・ポップかと思うが、歌が始まると納得。4曲めはアマリアの歌でも有名なアレクサンドル・オニールの詩になる

Gaivota(かもめ)。ギターとピアノによる伴奏に乗せて表情たっぷりに歌われる。もちろん、円熟の頂点にあったアマリアのアプローチとは異なるが、これはこれでよい。 ベヴィンダは主にパリで活躍している歌手。ファドというより、フランス系ワールド・ミュージックに近づいている。タンゴ風の曲もあり。マドレデウスをもっとムーディーにした感じ。特にこのセカンド・アルバム「地と空」(6曲目のタイトル)からは視線の拡大が顕著。最後の10曲目が、ドゥルス・ポンテスも歌っていたアマリアの

Lagrima で、少しケルト音楽的な味付け。

ベヴィンダは主にパリで活躍している歌手。ファドというより、フランス系ワールド・ミュージックに近づいている。タンゴ風の曲もあり。マドレデウスをもっとムーディーにした感じ。特にこのセカンド・アルバム「地と空」(6曲目のタイトル)からは視線の拡大が顕著。最後の10曲目が、ドゥルス・ポンテスも歌っていたアマリアの

Lagrima で、少しケルト音楽的な味付け。 1998年1月、パリのライブ・ハウス、シャペル・デ・ロンバルドでのライブ録音。ファースト、セカンドアルバムからの曲がほとんど。ライブとあって表現はスタジオよりも濃い。

1998年1月、パリのライブ・ハウス、シャペル・デ・ロンバルドでのライブ録音。ファースト、セカンドアルバムからの曲がほとんど。ライブとあって表現はスタジオよりも濃い。