|

ISLAMIC ARCHITECTURE in WESTERN CHINA

神谷武夫

01 西安 (シーアン、長安)***

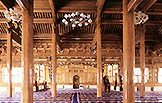

化覚巷清真大寺 ***

西安(せいあん)の化覚巷 清真大寺については、すでに「世界の宗教建築」の第 19回に書いているので、そちらを参照。ここには、多少の重複はあるが、別のことを記す。

各進院は 低い塀か生垣で ゆるやかに仕切られ、順次 中国式の門をくぐって 奥へ進んで行くのが特色である。そればかりか、第1進院の中央には木造の門(木牌楼)、第2進院には石造の門(石牌坊)が建っている。これらは 進院間の仕切りとは関係がなく、またモスクの機能とも関係のない、中国に特有の 独立した記念門である。特に 清代初めの木牌楼は雄大で、屋根を支える斗栱は、西方のムカルナス装飾の代用を思わせる。

第2~第4進院には それぞれ左右一対になった碑亭があり、このモスクの修復記録などが記されている。しかし 唐代に修建したという碑文のある「勅賜重修清真寺碑」などは 明代の偽造である。碑亭は 磚(せん、レンガ)による組積造なので、開口部は半円アーチとなっているが、頂部には瓦屋根が載り、木造を模した斗栱が彫刻されている。

02 閬中 (ランチョン)***

巴巴寺 **

閬中(ろうちゅう)は 嘉陵江がU字形に大きく湾曲した内側にある都市で、河に囲まれているために 風光明媚であるとともに、軍事的には守りが堅い。この古都に、かつての京都のように平屋の黒い瓦屋根の町並みが続いていて、唯一の塔である華光楼から見下ろすと、実に美しい。この保存都市域は 中国の「国家歴史文化名城」に指定されているだけでなく、「全国保存最完好的四座古城」のひとつに数えられているにもかかわらず、「ロンリー・プラネット」にも「地球の歩き方」にも載っていない。ここへ行くには、成都からバスで南充(ナンチョン)経由、4時間半を要する。

古都の保存街区からは 少し離れた山の手、盤龍山(パンロンシャン)の麓に、イスラーム建築の 巴巴寺(バーバー スー)がある。下の道路に面して、かなり派手な大門がある。一種の石牌楼だが、中央部分の屋根が高くあがり、大きく反り返った庇を カラフルな斗栱が支え、両脇には彫刻をほどこした 磚の控え壁を備える。この奥の参道は園林のような墓地となっていて、ムスリムの墓が三々五々並んでいる。

廟本体の屋根が、日本では見ることのない、ほとんど垂直に盛り上がったような形をしているのは、西方の廟のドーム屋根を 木造瓦屋根に置きかえた形式なのである。廟はアラビア語で「クッバ」、ペルシア語で「ゴンバド」と言うが、どちらも 本来はドームを意味する。中東では 墓の上に屋根をかけるにはドームをもってするので、廟をもその名で呼ぶようになった。これを中国語にしたのが 「拱北」(ゴンベイ)、 あるいは「拱拝」(ゴンバイ)で、それを造形的にも表現しようとしたのが、こうしたドーム的瓦屋根である。

閬中の保存都市域内にあるモスク。 清の康煕8年 (1669) の創建で、これも四川省の「文物保護単位」に指定されている。木造の立派な門の奥に緑豊かな中庭が伸び、左右に講堂、正面に前廊を備えた礼拝大殿がある。門を含め すべて切妻屋根で、大殿は巾 5間、床面積は 628㎡、棟の高さは 27m、という。後窰殿はなく、キブラ壁にミフラーブが設けられている。道路が東側なので、すべてが西(マッカ)に向けて定石どおりに配され、シンプルにつくられて破綻がない。

03 成都 (チョンドゥ)***

皇城寺 *

成都(せいと)は四川省の省都であり、人口 600万の大都会である。2008年の 5月に起きた四川大地震の震源地は成都から 50kmの地であった。都市の名は紀元前の周の時代に遡るというが、同じ古都の西安とちがって、中世の成都にはムスリムのコミュニティがなかったらしく、モスクの創建は明代と伝えられる。蜀藩(明蜀)の王宮の地に建てられたので皇城寺の名がついた。現在は前面道路の名が皇城街なので、皇城街清真寺というのが正式の名称であるが、その略称として、今も 皇城寺(フアンチェン スー) と呼ばれている。

02 永寧 (ヨンニン)*

納家戸清真寺 **

> >

永寧(えいねい)と 次の同心が位置する 寧夏(ニンシア)回族自治区は、中国で最も回族の多い地域で、自治区の人口の約3分の1、190万人が回族であるという。黄河の水に恵まれた寧夏平原は 古来肥沃な地として知られ、回族は西方から移住してきて、宗教の点以外は 漢族に同化した。19世紀後半には、回族に対する 清朝の抑圧政策に対抗した西安などに連動して、寧夏でも「回族蜂起」があったし、文革時代には多くのモスクが破壊されたものの、現在は安定した平和を享受している。

礼拝大堂は 前面に独立的な前廊を備えているが、これは前巻棚ではなく、礼拝室と同様の 切妻屋根である。幅は 5間、20mで、礼拝室のほうは その外周に柱廊をまわしているので、構造体としては7間となる。礼拝室は 増築によって棟の数を増して、床面積を拡大してきた。私が訪れた 2005年も 最奥に4つめの棟を増築中であり、ミフラーブが移設されていた。これによって 奥行きは、現在では 60m近くになる。

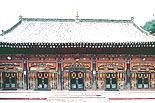

それにしても、ここでは 1,500人が一度に礼拝できるというが、大都会でもない この村に、これほど大きなモスクが必要なのだろうか。今では 文化財としての役割の方が 大きいのかもしれない。  前面の庭の左右には講堂があり、四合院形式をとっている。閑静な庭の老樹が 大きく枝をひろげて、ファサードを隠すほどである。柱群は 建物の主調色の緑で塗装され、前廊の梁と斗栱には 極彩色で華々しく植物紋が描かれている。内部も同様であるが、増築のミフラーブまわりは、全面的に彫刻がほどこされているとはいえ、まだ白木のままで未塗装なのが、逆に すがすがしく感じられた。後窰殿(ミフラーブ室)として独立的に扱わず、仕切り壁も設けていないのは、西安の清真大寺との大きな違いである。

05 同心 (トンシン)*

清真大寺 **

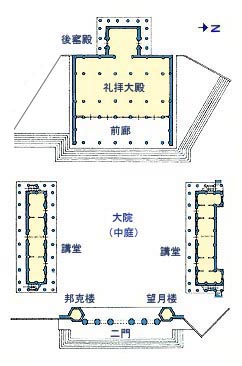

寧夏回族自治区の同心県は 人口 37万人で、その8割が回族である。同心(どうしん)の南西の廃城近くにある清真大寺は、明代の万歴年間 (1573 -1620) に創建されたと伝えられ、中国の 10大古老清真寺の ひとつに数えられる。碑文には、清の乾隆 56年 (1791) と清末の光緒 33年 (1907) に 重修理されたとある。一説によれば、清の朝廷が同治年間の「回族蜂起」を鎮圧して 寺院を破壊したので、清末に 現存モスクが再建されたのだという。また 1936年には、中国工労農紅軍が征西したとき、中国史上 初の、回民自治政府を成立させた大会の舞台ともなった。そのこともあってか、西安の清真大寺などと並んで、国の全国重点文物保護単位に指定されている。日本でいえば、重要文化財か国宝というわけである。

モスクの構成は きわめて特異である。中庭を含む全体が 高さ 7mの磚造の基壇の上に載っているので、要塞のように見える。そして、高くそびえる 邦克老(パンケーロウ)の真下の3連アーチに続く トンネル状の通路を通り、次いで 大階段を上って、基壇状の境内に出るという、ドラマチックなアプローチをとる。こうした立体的な演出が なされたモスクは、私の知るかぎり、シナンが設計した イスタンブルの ソクルル・モスク (1571) だけである。けれども、基壇の下の一部に 沐浴室などが組み込まれているとはいえ、イスタンブルとちがって斜面の敷地でもないのに、全体を これほど高く上げた理由は不明である。

同心の清真大寺 平面図 モスク全体の敷地面積は 約 3,500㎡で、3連アーチの向かい側には 磚造の照壁(チャオビ)がある。ここから邦克楼、大階段と 軸線が通っているものの、マッカに向く 礼拝大殿の向きは逆なので、北京の牛街礼拝寺のように Uターンしなければならず、中庭へのアクセスが 建物のすきまから なされるのが 欠点である。かつては 南側に主進入路があったが、戦乱で焼失したという。しかし 北京の項で指摘したとおり、中国式の(四合院的な)モスクは、東側から進入しない限り、外部空間のシークエンスに破綻をきたす と言える。

二門の上の邦克楼は2階建ての 「四角攢尖(スーチャオ・ワンジェン)」、すなわち方形造りで、望月楼を兼ねる。柱の数が多く、屋根は派手に反り上がり、細部も装飾的で、このモスクの シンボルとなっている。日本の寺院の塔と似ているが、心柱はなく、天井を張らずに 小屋組みを見せている。 同心の清真大寺を訪ねるには、中寧(チョンニン)で宿泊して、車で日帰りするのがよい。私が訪ねた 2005年には、モスクは修復工事中であった。また 同じ同心県で、ここから 120kmの 韋州(ウィートゥ)にも 14世紀の重要な清真大寺があったが、文革で破壊され、現在は新しいモスクが建っている。

06 蘭州 (ランジョウ)*

西関清真大寺 *

蘭州(らんしゅう)は 甘粛省の省都で、古名は金城、隋の時代に 蘭州となった古都である。現在は人口 300万人を超える大都会で、その 10%ほどが回族だという。市内を貫く黄河が、経済的にも景観的にも大きな役割を果たしてきた。モスクの数は多く、開放路清真寺と 橋門外清真大寺という2つの重要なモスクがあったが、いずれも文革で破壊されてしまった。これほどまでに徹底して古建築を破壊した文化大革命の精神構造というのは、今となっては まったく理解できない。この「文化虐殺」運動というのは、ユダヤ人虐殺や アルメニア人虐殺と同類の蛮行と言える。中国全土で、いかに多くの古建築が消失したことか。

宗教復興後の 1983年に計画が始まり、1990年に新しいモスク、蘭州 西関清真大寺が、破壊された 開放路清真寺に代わって建てられた。外資系の企業(客商 )が資金援助したことから、「客寺」とも呼ばれている。設計は回族の 王鴻烈に委託された。中国式ではなく、ドーム屋根の「阿拉伯(アラビア)式」で、地上4階、大階段によって1階床を高く上げているので、この下に半地下の信徒室がある。ドーム屋根といっても、現在の中国に瀰漫している 中東やインドのドームのイミテーションではなく、RC造の現代建築としての風格を保って、むしろ UFOのような印象を与える。高さは 37m。

さて 中国では、唐代に始まるイスラームの浸透と流布が ひとつの伝統を形成し、この中国化した主流派・カディームは「老教」あるいは「旧教」と呼ばれた。これに対して、18世紀に直接 中東の地で学んできた者らが 中国にスーフィー教団を打ち立てていったので、これを「新教」と呼んだ。中でも馬明心(マー ミンシン)が始めた ジャフリーヤは、弾圧と反乱の悲劇的な歴史に彩られている。1781年に殉教した馬明心の聖廟(ゴンバイ)は ここ蘭州にあり、この派の精神的よりどころに なっていたが、1958年に文革によって破壊され、現在のものは宗教復活後の 1980年代の再建である。廟は RC造で、尖頭アーチのアーケードの上に、球根形のドーム屋根を戴いている。西関清真大寺のデザインは、この廟のイメージを 取り入れたのかもしれない。

07 臨夏 (リンシア)**

老王寺 *

甘粛省におけるイスラームの拠点は、人口 22万の 臨夏(りんか)(かつての河州)である。甘粛省の 臨夏回族自治州にあり、海抜 2,000mに位置する。かつては 都市の南門外に「八坊(バーファン)十二寺」と呼ばれた、典型的な回族の中庭型住居(四合院)の建ち並ぶ市街地に、12の中国式モスクがあった。しかし 1928年の「河州の乱」による回族の八坊地区への攻撃、それに文革によって ほとんどのモスクが破壊されたり遺棄されたりした上に、都市開発によって伝統的な住区も失われて、他の都市と あまり変わらなくなった。宗教復興後、大華寺(ターファ スー)をはじめ 数十のモスクが建てられているが、建築的に質の高いものは少なく、飾りドームの「阿拉伯(アラビア)式」のものが 多くなった。中国式のモスクの中では、老王寺(ラオワン スー)が興味深い。 創建は明代の初め、洪武元年 (1368) と伝えられ、その後いくたびも被災、修復を繰り返した。現在は、小さめの入口の門のすぐ内側に、五重塔のような邦克楼(ミナレット)が二門を兼ねて建ち、大殿、講堂、経堂(マドラサ)などの施設が 中庭を囲んでいる。巻棚屋根の前廊を先立てる大堂は 入母屋造りの伝統様式ではあるが、実際は大スパンの鉄骨造の屋根であって、礼拝室の内部は 列柱ホールというよりは、柱の少ない 広大なホールとなっている。小屋組みは木造でないので、天井を張って隠している。モスクもミナレットも 1968年に文革で取り壊され、復興後の 1980年から 84年にかけて 再建されたのである。

再建ではあっても、世界に例を見ない ユニークな形のミナレットは 見ものである。 広州の項で書いたように、ミナレットは アラビア語でマナーラといい、中国語では「密那楼」と音訳し、「光塔」と意訳した。その後、機能面から 「宣礼塔 」、「喚醒楼」、「喚礼楼」、「邦克楼」と種々の訳語が作られ、それぞれに用いられた。それらの間に 意味の差異はない。

臨夏は ムスリムの回族が多く住み、いたるところに モスクが建ち、そして スーフィズム信仰の聖地としての大拱北に 巡礼者が絶えないことから、「中国の麦加(マッカ)」と呼ぶ人たちもいる。

中国で最も規模が大きく、また名高いのは、臨夏の西北地区にある 大拱北である。もともとは蘇菲(スーフィー)の カーディリー教団(北門宦)を中国で始めた祁静一(キー チンイー、1656-1719) の聖墓を中心に、康煕 59年 (1720) に建設が始められたので、当初は「祁家拱北」の名だった。のちに第6代の 祁道和が規模を拡大したので、大拱北と呼ばれるようになった。門宦(もんがん)というのは スーフィー教団のことで、中国では このカーディリー教団に、フフィー教団、クブラヴィー教団、そして上述のジャフリー教団が4大教団と呼ばれる。カーディリー教団は この拱北をもつが故に、「大拱北門宦」と呼ばれることもある。

境内は たいへん広く、大門と東西の門に続いて8基の拱北、礼拝殿、静修室、客庁、アホンの住宅、学生宿舎、後園 などが展開する。しかし 全体計画というものはなく、全体を貫く中軸線も想定されていない。院落の付加を繰り返して、できあがったものである。劉致平は、こうした曲折的な経路が、拱北の神秘感と重要性を 増しているのだと主張するが、しかし その平面図を提示していない。   境内には 磚造の照壁や区画塀が 諸所にあり、廟の壁面と同様、磚彫が ほどこされている。磚の彫刻は、伝統的な木彫の延長であり、繊細に 草花や山水、器物や伽藍などが描かれていて、これらは中国の磚彫を代表するものと言われる。

08 西寧 (シーニン)**

東関清真大寺 **

青海省の省都、西寧(せいねい)は標高 2,300mの高原都市で、チベット名はシリン、あるいは シニンという。人口 220万(市区はその半分)は、漢族と回族、チベット族、モンゴル族が共存している。 閑静な都会だが、中心となる 東関(トン クヮン)清真大寺は大規模で、西安、蘭州、カシュガルと並んで 中国西北地区の四大清真寺のひとつに数えられている。

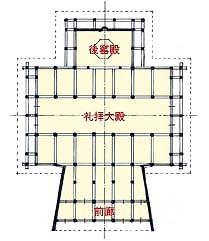

西寧の東関清真大寺 航空写真と平面図

都市のメイン・ストリートである 東関大街に面した大門は、基本的には 広場を先立てた3階建ての近代的なビルであり、その屋上に、「サイン」としての中東風のドームと、2基のミナレットを載せている。 内的な必要からドームができたわけではないから、かつての日本の「帝冠様式」の同類だと言える。 1998年の建設で、ビルの中には事務所と学校があり、中国西部地域における イスラーム教育の中心的役割を担っている。

敷地に高低差があるので、二門でも1mばかり床面が上がるが、中軸正面の大殿は、さらに高さ2mの基壇の上に建つ。大殿の床面積は 1,100㎡と広く、1,500人が同時に礼拝できる。磚造の壁と丹塗りの列柱の上に「単檐歇山頂式」(屋根が一層の入母屋造り)の屋根が架かり、瑠璃瓦で葺かれている。棟には チベット風の金メッキの宝瓶がついているのが、ここの地理的位置を示している。

大殿は 前巻棚と正殿と後窰殿の、典型的な「三合一」制式であるが、今は、本来オープンな前廊に、アルミサッシュでガラスが嵌められてしまった。修復によって 鮮やかな彩色・彩画が甦っていて、さらに軒の斗栱が「如意斗栱」であるのが目を引く。これは、斗栱の ひとかたまりごとに 腕木が中心から左右 45度方向に迫り出すもので、構造的な効率はやや落ちるが、形態的にはダイナミックな印象を与える。主に青海省で 見られる方法である。

09 湟中 (フアントン)**

洪水泉清真大寺 ***

西寧から 25kmの湟中(こうちゅう)は 西海省 西寧市の湟中県に位置する。チベット仏教の六大僧院のひとつとされる 広大なタール寺(チベット語では クンブム寺)があることで名高いが、ここには回族も住み、立派なモスクもある。洪水泉(ホン シュイ チュエン)清真大寺がそれで、清真巷の丘の上の斜面に建っている。 坂道を登ってきて 階段を上ったところに 大門が建っている。これは かなりの時代を閲(けみ)している。ところが この門も、そして奥の礼拝大殿その他も、1960年代前半に 劉致平氏が実測した図面(『中国伊斯蘭教建築』1985) との食い違いが大きい。何よりも 邦克楼としての三重塔が現存しないし、大殿は かなり新しく きれいである。ところが どの文献にも、このモスクが文化大革命で破壊されたとは 書いてない。

破壊による再建なのか、老朽化による修築なのか、一部の増築や改修なのか、すべてが不分明である。そもそも 中国人には、古式の保存や復元に それほど価値を置かないように見える。文革後に再建する場合でも、たとえ 以前の図面や写真が残っていても、旧来の姿を完全に復元しようとはせずに、規模を拡大したり、新しい姿に変えたりする傾向がある。それは 古代より、王朝が変わるごとに 重要な建物を取り壊して、規模を拡大し、より豪華に建て替えてしまう という習慣があったようである。碑文は たくさん残っていて、いつ 修復、重修、再建が行われたかを記しているが、工事の前と後の 図面や写真があるわけではないので、その内容は分明でない。まして 公権力によって建設された儒教や仏教の寺院とちがって、少数派のムスリムのモスクは、その建設年代を言うのが きわめて困難になるのである。

礼拝大殿は 以前の姿や技法を ある程度 踏襲してはいるが、建物自体は 再建に近いと思われるので、撮影してきた写真をもとに作図したのが、上図の「架構平面図」である。基本的には 前廊+正殿+後窰殿 の標準的な三部構成であり、3つの棟から成る。前廊といっても、一棟全部を占めるのではなく、面積的には その半分以下である。しかも西寧の東関清真大寺のように、前面が開放されずに 内部化されてしまった。屋根も巻棚ではなく、切妻である。

正殿(礼拝室)は、かなりの面積を一棟の屋根にしているので、顕(あらわ)し にした小屋組みは堂々たるものとなり、しかも 他の宗教の寺院のような彫刻が置かれていないので、実に雄大な空間となっている。純木造の列柱ホールとして、これは 特別に優れた建築作品である。 後窰殿との つながりもよく、外壁をすべて窓にしているので、堂内が明るい。古いモスクのもつ 幽暗さがないのは、この大殿が 近代の産物であることを示している。 後窰殿では 西のキブラ壁が すべて木彫のパネルで構成されていて、花鳥風月や アラビア語のカリグラフィーで覆われている。しかも 文字に金色が使われている以外は すべて白木である。このモスクには 一切彩色がほどこされていない (外部の斗栱においてさえ)。さらに注目すべきは、聖龕(ミフラーブ)前の藻井(ザオチン)天井である。「天落傘」状と形容された装飾天井は 実に華やかで、この後窰殿は コルドバのモスクの「マクスーラ」を彷彿とさせる。モスクは 1986年に青海省の重点文物保護单位に指定された。

湟中のもう一つの古寺は、魯沙尓上街(ロサエ ショゲ)清真寺である。 創建は清の同治年間 (1856-75) という。かつては中庭式で 四進院だったというから、西安と似た構成だったのだろう。第1と第2進院は経堂が小学校と中学校をなし、第3進院が礼拝大殿であったという。しかし これも文化大革命で破壊されたのか、あるいは老朽化による建て直しなのか分明でないが、私が訪れた 2005年には 再建工事の真っ最中であった。 ( 2009 /07/ 01 ) |