| 王のモスク (イマームのモスク) |

神谷武夫

| 王のモスク (イマームのモスク) |

神谷武夫

|

イランの地は 古来 ペルシアと呼ばれ、アケメネス朝 およびササン朝のペルシア帝国が 中央アジアからエジプトまで勢力を広げた。ところが 7世紀半ばには ササン朝がイスラーム軍に滅ぼされ、ゾロアスター教からイスラーム教への改宗が行われた。おそらく、本来は アラビアよりも高度な文明をもっていたという潜在的な自負が、アラブのスンナ派に対抗して シーア派を選ばせたのであろう。シーアの 12イマーム派が、現在のイランの国教となっている。しかし トルコ系のセルジューク朝、そして モンゴル系のイル・ハーン朝や ティムール朝に 長いこと支配されたあと、真のペルシア・ルネサンスが訪れるのは、16世紀の サファヴィ朝の誕生によってである。

王のモスクのピシュタークと、ムカルナス装飾 サファヴィ朝の最盛期を築いた シャー・アッバース1世(1571-1629)は 古都イスファハーンを首都に選ぶと、それまでの市街地の南側に 整然とした都市計画に基づいて、王の広場、宮殿群、大モスク、マドラサ といった諸施設を建設して、砂漠の真中に、信じがたいほど美しい都市を つくりあげた。

その立役者のひとつは 彩釉タイルであったと言えるだろう。良質の石材に乏しいペルシアは、建設材料として古代から土のレンガ(日乾しレンガと焼成レンガ)を用いてきた。中世の建築は レンガの積み方によるパターンを工夫してきたとはいえ、全体としてはモノトーンの単調さをまぬがれない。そこでレンガの躯体を覆う仕上げ材料としてタイルを発展させたのである。初めはレンガの一面に釉薬をかけたにすぎなかったが、次第に色タイルを切って張り合わせるタイル・モザイクを用いるようになった。

王の広場(メイダーン)は 170m× 500m という巨大なもので、都市の あらゆる活動と祝祭が行われる場所であった。その南側の短辺に面して造営されたのが、ペルシア建築の最高傑作「王のモスク」である(1979年のイスラーム革命で王制が廃されてからは「イマームのモスク」と呼ばれている)。

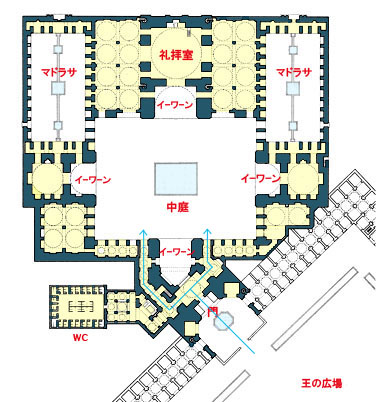

南イーワーンと、四イーワーンで囲まれた中庭 そこに ペルシアは新しい要素を加えて、独自の型をつくる。ドームと イーワーンである。一方では 礼拝室の中心にシンボリックなドーム屋根をかけ、他方では 中庭を囲む各辺の中央に イーワーンを嵌めこんで「四イーワーン型」のモスクを確立した。イーワーンというのは ササン朝ペルシアの宮殿に発達したもので、大アーチが 四角く枠どられ、その内側が ヴォールト天井の半外部空間となって、王の謁見などに用いられた。これが モスクに取り入れられて、アラブ型モスクよりも はるかにメリハリのきいた中庭となったのである。 モスクの古典型は ムハンマドの家に端を発するアラブ型であったが、近世のイスラーム世界を三分する 3つの帝国(トルコのオスマン帝国、インドのムガル帝国、ペルシアのサファヴィー帝国)が それぞれ独自の、より立体的な様式を生み出すことによって、4つのモスク・タイプを並列させることとなった。 列柱ホールにフラット・ルーフの「アラブ型」、大きな単一ドーム屋根で礼拝室を覆う 「トルコ型」、礼拝室を独立建物のように傑出させる 「インド型」、そして中庭を囲んで4基のイーワーンが向かい合う「ペルシア型」で、それぞれの風土と民族性を反映させたと言えるだろう。これによって イスラーム建築は、古典期よりも はるかに多様で豊かな結実を得たのである。

ドーム屋根の詳細と、天井見上げ

王のモスクにおける、完全な幾何学に基づいた中庭は また、『クルアーン』 に描かれる「楽園」のメタファーでもあった。中央に泉水を置き、レンガ造の建物を くまなく覆う七彩(ハフトランギ)の彩釉タイルには、枝模様や花模様が描かれ、楽園の水源と植物を象徴している。とりわけ 緑色の球根形ドームと、その内側のドーム天井は カレイドスコープのように燦然と輝いて、信者に 来世の楽園を夢見させるのである。これほどカラフルなイスラーム建築は、ペルシアをおいて無い。

もうひとつ 特筆すべきは、マッカの方向に向く王のモスクと、既存の王の広場とのあいだに生ずる 45度の角度のずれを処理した 巧みさである。広場の遠くから眺めると、短辺の奥に、中心を はずして斜めに向いたモスクのドームが、イスラーム世界のどこにも見られないような ダイナミックな景観をつくっている にもかかわらず、入口のイーワーンをくぐった参拝者は、まったくそれとは気づかずに、マッカに向いた中庭に 導かれるのである。それは、方向転換を強く意識させる 前項のシャイフ・ロトフォッラー・モスクとは、正反対の方法であったろう。 ( 2006年『イスラーム建築』第1章「イスラーム建築の名作」の記事に加筆 ) |