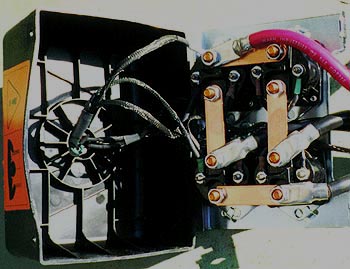

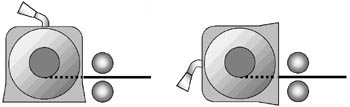

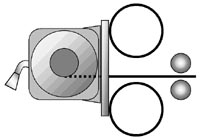

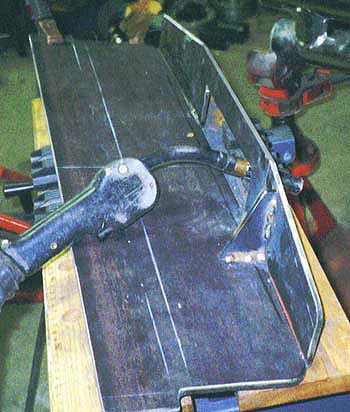

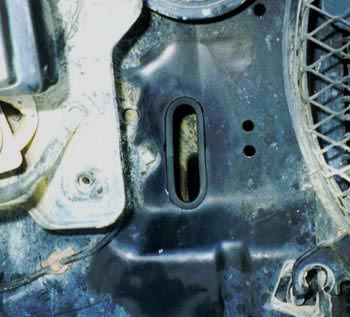

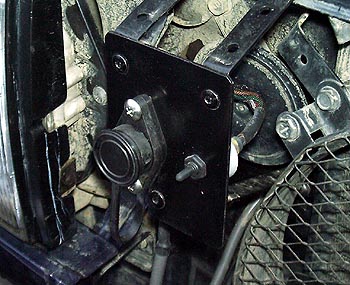

| ウインチ(HS9500) WARNのHPを何気なく見ていたら、ウィンチがリニューアルされていることに気が付いた。モーターは4.8HPタイプに変更になり、HS(High Speed)シリーズが新規追加となっている。 この、HSシリーズ、今までのギヤトレーンとは多少違うようで、無負荷時のラインスピードが格段に早くなっている。ウインチによるレスキュー中はスタック車がトラクションを回復する場合もあり、ワイヤーの弛みや乱巻き、ブラネタリーギアへのダメージとなるケースもあるため、なかなか実用的な改良だ。 モーターも4.8HPタイプで消費電流も少なく、カタログスペックの性能はしょせん車のオルタネータ+バッテリーでは発揮できないが、裏を返せば同じ電力供給量であれば牽引力(=ラインスピード)が改善されると考えられる。なかなか魅力的なスペックである…。 ウインチを積むと、フロント・ヘビーになって乗り上げ性能や回頭性も悪くなるし、通常の走行会程度ではロープワークで何とかなるから、あまりメリットは感じられない。(雪中だけはダメだけどね〜) そんな理由もあって、M8000を庭に転がしたままなのだが…。 中身はこんな感じ。モーターは旧XD9000のものより少し長く、ドラムの前にプラネタリーギアが追加になっている。放熱フィンはイカサマっぽくてXD9000の方が良さそう。 これがリレーボックスの中身。制御ケーブルはFLチューブとスミチューブで完璧に保護されている。制御方法も変更になり、今までは+側だけで制御されていたものが、−側も制御するようになっている。制御ケーブルのショートによる誤動作、暴走、発火などのトラブルがあったのだろうか…。 さて、ベッドの方だが、WARNのウインチは縦置きか横置きができる。それ以外の置き方(左右反転や逆さま)をする場合には、ウインチ本体の細工が必要だ。ワイヤーの取り出しは、ドラムから真っ直ぐフェアリードに干渉しないで取り出すのが理想的だ。(マスタ巻きもし易い) 当初の予定では、ダブルチューブ・バンパーの裏側に縦にマウントしワイヤーをチューブの間から出すことを考えていたが、泥や岩の直撃を受ける心配が残る。あまり低い位置だと水没も心配だし、あまり高い位置だとステーやフレームへの負担が心配だ。(特に69のフレーム位置は低いからね〜) 結局、写真のように1本目のチューブをカットし、2本目のチューブの上端を20mm程度削り鉄板を溶接することにした。これで、ワイヤーの取り出し位置はチューブの間になりアプローチアングルにも殆ど影響が出ない。う〜む! 完璧な設計だ! まずは、鉄板を削りベッドを作成する。 ガ〜 ベビーサンダーを片手に、ひたすら削る。素人は技術と道具が無い分、手間を惜しんではいけない! 角もサンダーで面取りをし、余った鉄板で補強を入れる。 こちらは裏側。鉄板全体に力が分散されるよう、縦の補強を入れる。 ステーは以前使っていたものをそのまま利用。一応、補強は入れてあるが。お辞儀するようであれば、再度検討することにしよう。 ステーとベッドはメンテナンスを考えボルトオン。オリジナルのステーの取り回しが悪く、加工に苦労した。丸いのはチューブの蓋。錆びちゃうからね〜。 さて、次は電装系だ。ウインチ 〜

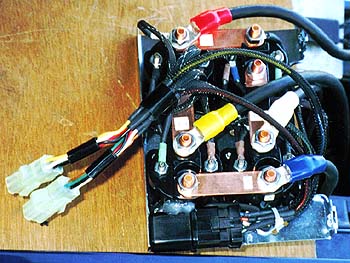

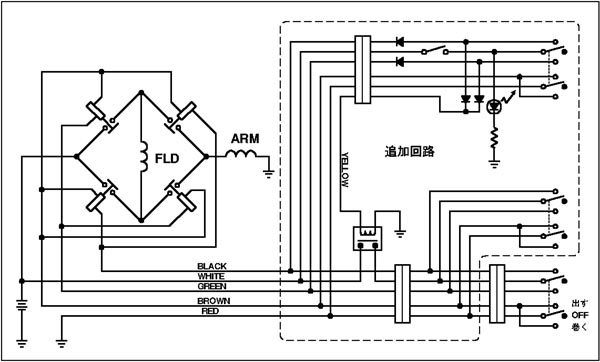

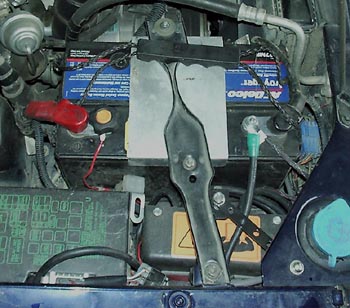

バッテリ間の配線ができるだけ短くなるようパネルに穴を空け縁ゴムを付ける。ショートしたら大変だからね〜。 じゃんじゃじゃ〜ん! 荷車21氏登場! 何と、助手の方も一緒である。 これが、今回使ったケーブル(WL1)。WARN純正(左)より若干細く、柔らかいため取り回しが楽だ。圧着端子、保護カバーと一緒に荷車21氏が用意してくれた。 ご夫婦揃って圧着作業。圧着工具は油圧式の超高級品! こ〜いった安全に関わるものはプロに任せるベシ! う〜ん、完璧! 美しい! 作業を終え颯爽(さっそう)と帰る荷車21氏。ありがとう! 荷車21氏&奥様! さて、こちらがリレーボックスの中身。今回は室内と室外にスイッチを追加するため配線を追加しコネクタ付ける。もちろん、FLチューブとスミチューブで完璧に保護! こちらが回路図(という程のものでもないが…)。 リレーボックスはエンジンルーム内へ設置するのが当研究所流! アメリカ製リレーは密閉式といえど、何故か中が錆びるからね〜。 こちらが室外スイッチ。当然、防水対策をする。 こちらがスイッチの裏側。これもエポキシで固め防水する。 グリルを付けるとこんな感じ。 当初、識別用のカバー(荷車21氏が用意してくれたもの)を付けていたのだが、「F1が何色」と覚えている自信も無かったのでラベルを追加した。 こちらが室内側スイッチ。トグルスイッチの右側が誤操作防止用のメインスイッチ。 バッテリーのサービスターミナル(左)も剥き出しだと工具がショートしたりするので、赤蝋でカバーしてみた。ものはバーボンのそれである。(カンのいい人は分かるっしょ!) 完成!

さて、早速マスタ巻き。ギュ〜ッ! っと目一杯、ワイヤーを締めるように巻くのが当研究所流! ウン! ベッドの方も一応大丈夫そうだ。 しまさ〜ん! リモコンケーブル踏んでますよ〜! |