| Diff Lockers その1 Ddビッグホーンの方もようやくクロカンができる状態となってきた。(^^) が、しか〜し、このビッグホーンはLSDが付いておらず、かと言って先立つものも無い… (; ;) そこで、クリスマスにはちょっと早いが、当研究所が長年温めてきたUBSユーザーのためのハイ・コストパフォーマンス デフロック企画! “Diff Lockers”をお送りしよう。 実は、この車を購入前からLSDなどのデフの差動制限装置が付いていないのは分かっていた。そこで、何か良いデバイスは無いかと仕事の合間をぬって世界中を旅していた。 結果、UBSの場合それ程多くのデバイスは存在してないし情報的にも少ないが、それでも幾つかの製品がリストアップされた。 ● 主な作動制限デバイス

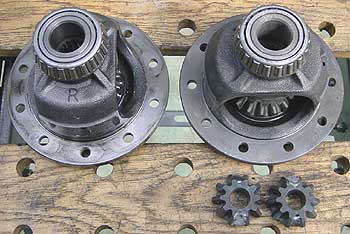

●前に入れるか後ろに入れるか? さて、これら差動制限装置は前後のどちらに入れた方が効果的なのだろう…? 当然、両方入れられればそれなりの効果はあるが、コストや街乗りへの影響など問題点も少なくない。また、使い方や前後デバイスの相性も考える必要がある。 改めて、四輪駆動車の走破性のポイントを考えてみると、やはり、前輪の乗り上げ性能によるところが大きい。また、UBSを初めとするIFS車の場合、後ろ足に比べ前足が短いため大きなモーグルの登りなどでは、重心移動も手伝っていとも簡単に前足が浮きトルクフローを起こす。 特にTRAC2と相応のショックを入れたUBSの場合、相対的に後足に比べ前足が極端に短くなるため、UBSでのクロカンのキモは、“フロントをいかに水平に保つか” ということに尽きる。(後ろ足は長いので勝手についてくる) また、当然、前軸荷重の方が重いので、トラクション的にも前足の方が重要なハズ。 そう考えると、限られた資源(お金)を考えれば前足を何とかした方が良さそうだ。早速、上記デバイスからフロント・デフに入れられるものを再検討してみた ●再考 まずは、Air Locker。コスト的には一番高いが、デフロックを任意にON/OFFできるのは理想的。(エアさえ漏れなければね) 但しUBSの場合、現状、リヤ用の製品しか販売されていない…。フロント用は米国の知人からは9月にはリリースされるとの情報を得ていたが、これを書いている2001年9月末では、未だリリースされていないようだ。なお、この情報は、Darlington Off-Road Productsやplanetisuzooを見るとまんざらウソでも無さそう…。 次にLSD。一般的(国内では)には、UBSのフロント用LSDは販売されていないと思われているが、ISUZU Trooper II の '85-'86 のリヤデフは、ISUZU Trooper '91-'97 のフロントデフと同じものである。 '98 以降のフロントデフも '97 と同様であることから、結果、'85-'86 のリヤLSDはUBS73のフロントにも装着可能ということになる。因みに、前述の知人はUBS69にReider RacingのPower Burteをフロントとリヤに入れていて、価格は325US$。国内への輸送費を40US$と見積もっても、5万円でお釣りがくる計算だ。(魅力的な価格ではある) しかし、フロントにLSDを入れた場合のデメリットもある。ボクのJA11はフロントにIMPSのワンウェイLSD、リヤに純正LSDが入っているが、リヤの純正LSDはおまけ程度にしか効かないが、フロントは装着当初は殆どハンドルが切れない程の効きであった。当然、乗り上げ性能はオープン時に比べ断然良くなったが、何しろ、ハンドルを切ってタイヤが一転がりした瞬間にLSDが動作してしまう。 >殆どデフロック状態ね。更に、ワンウェイのハズだがバックでもしっかり効く! 当然、何れかのタイヤがスリップしてくれないと曲がれないワケだが、フロントの場合、リヤに比べ軸重が重いのでLSDの効きもひとしお…。走り込むうちにクラッチが減ったのと慣れで普通に曲がれるようになったが、こうなるとフロントの場合チョーキングがほぼ不可能なので、路面状態によってLSDの効きを調整することは難しく、結果、空転させるケースが多くなってくる。 ラリーレイドやJFWDA戦などはLSDの方が良いのだろうが、クロカン車にフロントLSDはイマイチかも知れない…。 で、仕事の合間に色々と考えてみた。 静止状態での 空回り → 接地 ってパターンは、CVやリングギアを破損するので空回りはできるだけ避けたい。(動いていれば別よ!) そう考えると、LSDはそこそこ効かないと空回することになる。しかし、アフターマーケットの効くLSDはデフロック状態に近いから、結局、デフロックでも大差無いような気がする。(厳しい状態ではLSDの方が逃げがある分壊れ難いと思うけどね) フロントをデフロックした場合の問題は、ハンドルを切った際に左右のタイヤが同回転してしまい曲がり難くなってしまうことだが、UBSの場合、SOFがあるので左右のドライブシャフトの切断は比較的容易だ。もっとも、ボクが四駆にするケースって二駆では走行が難しいような状態がほとんどだから、四輪とも均等にグリップしてるケースはほとんど無い。 よく、フロントにデフロックを入れると “曲がんない” っていう話を聞くが、たいがいのケースではリヤもデフロックしている場合がほとんどで、そのケースではどこもスリップする所がないため確かに曲がらないが、リヤをロックしてなければリヤの内側などがスリップして曲がらないということは無いのではなかろ〜か? 因みに上記JA11の場合では、曲がらないと言うよりはハンドルが切れないって感じかな。 色々考えた結果、フロントのエアロッカは今のところ販売されていないので、溶接デフロックを行いグリップの良い所では二駆。但し、73の場合、二駆←→四駆の切り替えは電子式でイマイチ抜けが悪いのでSOFカットで三駆ってパターンか。上手くトランスファに手を入れられれば2Lも可能かな?(ま、これは今後の課題) そうそう、クロカン以外、例えばスキーに行く場合だが、ボクの場合、山に入る前にハブロック、圧雪路になったら四駆に切り替えるってパターンだ。この場合、そもそも雪上ではスリップしながら走っているので特に問題になることは無いだろう。当然、二駆の場合でもハブロック状態ではドライブシャフトは回っているが、SOFが切れているのでアスファルト上でも問題は無い。よるあるパターンで圧雪路とアスファルトが交互に出てくることがあるが、ストレートは四駆のままで良いし、コーナーではデフロックに関わらずパートタイム四駆の宿命! タイトコーナー・ブレーキング現象が出るので、二駆に切り替えてしまうことがほとんどだ。 結果、特に問題は無いような気がする。と言うか、リヤをロックした場合には尻が流れ易くなるけど、フロントをロックした場合にはステアが効くのでこちうらの方が調子良さそうな気がする…。CVの耐久性など気になる点は多々あるが、こればっかりはやって見なければ分からない。 ●実施 フロントデフは過去何回かバラしているが、その都度、できるだけ手抜きをするよう試行錯誤しながら作業している。結果、SOFでバラすのが一番簡単そうなので、今回は順を追って説明しよう。因みに、マニュアルでは、ナックル、ステアリング・リンケージ回りを取っ払い、運転席側のデフからドライブシャフト抜く手順となっている。 ジャッキアップすると、メンバーの外側のボルトが外れないので予め外しておく。  ドライブシャフトを外し、スプラインが抜けないようトーションバーに止めておく。エンジン下のクロスメンバーも外す。  アイドラーアームを切るのはめんどくさいので、アイドラー本体をフレームから切り離す。因みに、過去アイドラーと呼んでいるいるが、イスズ方言? では、アイドラー本体=ブラケット、アイドラーアーム=リレーレバーとなる。  デフのマウンティング・ブラケットをフレームに止めているボルトを外す。  デフを少し下げるとSOF関連の配線や配管類にアクセスし易くなる。デフのブリーザ、SOFのブリーザを外す。SOF関連はVSVをブラケットごと外し、コネクタ、バキュームの配管はそのまま車両に残すようにすると手を抜ける。SOFのアクチュエータへの配管(2本)だけは、マーキングして外す。  マウンティング・ブラケットのボルトを外す。  今回はSOFでバラすため確認用にSOFを空けたが、空けなくても作業は可能だ。  ドライブシャフトを抜くのにマウンティング・ブラケットを左右にずらす必要があるが、バンプストッパが邪魔なので外す。  結局、助手席側のナックルはアッパーアーム側とステアリング・リンケージ側を外した。ショックはそのまま。ハブも手を付けない。  SOFで切断。ここは、シールとニードルベアリングがあるので注意!  運転席側は引き抜くだけでOK!  フロントアクスルが降りた。  運転席側のマウンティング・ブラケット取り付け部。ドライブシャフト側にはオイルシールが付いている。  SOF側。  スナップリングを外しドライブシャフトを抜く。スナップリングはこの位の大きさになると、安物工具では撓んで外しにくくなる。  デフを空ける。  ノーマルは2ピニオンだ。  73用ノーマル(左)と69用ノーマル(右)。どちらも同じもの。  溶接デフロックの方法は幾つかあって、それぞれメリット/デメリットがあるが、今回は実験なので元に戻す可能性があるのと、過大な入力があった際に多少なりとも遊びがあった方が破損が防げるので、ピニオンの山を埋める方式とした。因みに、この埋め方も暫定で恒久処置としては、当たり面の負荷分散を考えながら処置する必要があるだろう。  取り付けてみたところ。  リングギヤを止める際にはロックタイトを使用すること。これは、イスズの10年モノだ。(^^;)  デフを組みドライブシャフトを入れる。デフのバックラッシュはカンで歯当たりのみ光明丹で確認した。  逆の手順でアクスルを取り付ける。気を付けないとCVのブーツがロアアームに引っ掛かって外れてしまう。  配管、配線類を戻して作業完了。SOFのブリーザを忘れ易いのでこれも注意!  UBS研究所製オイル注入器。オイルチェンジャーを逆に使っているだけ?  ●試走 さて、早速、当研究所のテストコースで試走を行ってみる。実はこのコース、最近、重機のテストのためか足の動きのテストにちょうど良かった山が削られ、すっかり平らになってしまている。従って、ここでは旋回のテストしかできない…。 ハブをロックし、四駆に入れてみる。路面は柔らかい土。 …なんだ、全然問題ない! 路面が固い場所はややハンドルが重くステアリングの返りも早いが、問題とするレベルではない。JA11のフロントLSDよりも全然調子い〜!! 近所でステアケース等を探すが、性能を試す程の所もないので、明日、T川に行くことにした。 ●試走2日目 本日は、おっさんもエアロッカのテスト&興味津々モードで参加。いつものコースを走るがステアリングがやや重いのと返りが早いだけで、特に問題になるレベルではない。当然、フロントの乗り上げ性能は格段に向上し、TRAC2と相まってリヤオープンデフとは思えない走りだ。 試しに、登り斜面のステアケースでおっさんの UCS@リヤエアロッカ と乗り上げ性能を比較したが、おっさんが行けなかったところがこのビッグホーンでは行ける。これは、リヤを何とかしたら更に調子い〜カモ…。(^^) 但し、バックの方はデフロックの動きが顕著に現れ、ステアリングを少し切るとグリグリ切り込んで行く。ま、ここはテクでカバーかSOFカットの出番かな? ●まとめ さて、取り合えず実験の第一段階は成功! 今後の予定だが、まずはSOFをマニュアルでカットするSWを付けたい。ちょっと調べてみたところ機構的には簡単だが、何しろコンピュータで制御しているのでマニュアル操作の影響がどうなるか?(たぶん、有ったとしても4WDの表示ランプの問題だけの気もするが…) また、SOFの状態を表示するランプも有った方が良さそうだ。こちらは、コンピュータへのセンサの信号を横取りする形となるので、ちょっと気を遣う必要がありそう。 次に将来的な話だが、当面はこの仕様でリヤの差動制限を考えたい。今のところ、エアロッカが融通が利いて良さそうだが、何しろ高価なのでLSDにするカモ…? また、今回の溶接は暫定なので、盛った溶接はサイドギアとの摩擦で減ってくるものと思われる。これが、1年とか2年とか言ったレベルであればたまに空けるのも良いが、あまり早いようであれば本格的な処置をする必要が有るだろう。 [TOP] |