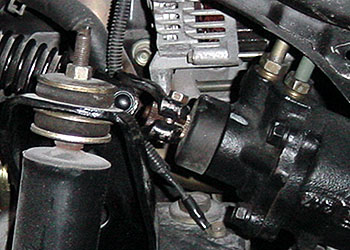

| Dd復活プロジェクト その6 本プロジェクトもそろそろ終盤にかかってきた。今回は、とりあえず走れる状態まで持っていき、各機能のチェックを行うことにする。 まず、ペラシャフを組む際にやろうと思っていたのがこれ。ビッグホーンの場合、ユニバーサルジョイントのフランジの加工精度が悪く、スナップオンでもギリギリしかレンチがかからない。特にDdの場合、フランジの位置がメンバーと重なってしまう位置のため、更にレンチがかかり難い状況となっている。ナットを緩める際は、何とかナメない程度のダメージで外せたが、今後のことも考えレンチがしっかりかかるようざぐりを大きくする。 これがDdのフロントパイプ。ミッションを横断する形となり、クロカン時にはヤバそう。長くうねっているのは低速トルク確保のためだろ〜か? それにしても、排気効率が悪そう。今後の検討課題だね。 ペラシャフ、マフラーが付いたら、四輪を上げた状態で走行状態にし、異音や不具合がないかをチェックする。二駆←→四駆の切り替えやブレーキの引きずり、ステアリングの切れや干渉など、一通りの操作を全て試してみる。そうそう、この時気が付いたのだが、Lレンジのへの切り替えは、四駆にしてないと出来ないのね・・・。 >余計〜なお世話で不便だ! ところで、気になっていたステアリング・ギアボックスのスプラインの隙間。関係各書を色々と漁る+他の車と比較してみた。 ダメ元で修理を試みる。これが外したシャフト。衝撃を吸収する箇所は、左のステアリング・コラムの部分と、シャフト中央(写真では丸いゴム状の箇所)の差込構造になっている所と、右側の太くなっている部分。 ステアリング・コラムの部分。特に変形は無い。このU字形プレートが変形し衝撃を吸収する。 継ぎ手構造の部分をバラす。小技を使って矯正し(強制か?)奥に引っ込んだシャフトを引きずり出す(良い子はマネしちゃダメよ!)。20mm程度引き出して、規定の長さになった。 ま、とりあえずはメデタシ、メデタシ。 さて、次にアラメントを調整する。最終的に問題があれば四輪アライメント・テスタにかけるとして、テスタは無しでもキャンバはかなり良いセンまで調整できる。(キャスタは結構めんどくさいが・・・) ホイル・センターに下げ振りを降ろす。 ホイルの上下で長さを計測し、その差異からキャンバ角を計算する。規定外であれば、シム調整を行い、再度計測する。 以上で、キャンバは調整完了! キャスタは、キングピン角で決まるので、ロータを外して実測すれば計算できるが、今回はめんどくさいのでパス。ま、実走行で流れるようならテスタにかけることにしよう。 トーインも実測で調整し、とりあえずは走れる状態になったので試走してみる。すれ違う人の視線が痛いが、ま、気にしない、気にしない。再度、アイドリング学習をした後、クラッチを繋ぐ。

近所を一回りし、特に問題もないようなので、フェンダーを付ける。 こちらが正面から見た写真。ノーマルホイル+タイヤだと、ほぼ面一。 こうして見ると、あの、もっこりとしたフロント周りとオーバーフェンダーが無い分、すっきりして見える。なかなか、いい感じと思うのは私だけだろ〜か? 某氏同様、ナロー化っていうのも考えられるが、クロカンもできるRVっていうセンは崩したくないので、とりあえずはフェンダを付けることにしよう。 次号、最終号(?)に続く。 |

右が修正後

右が修正後

青い線から右が引き出した長さ。

青い線から右が引き出した長さ。