| 和田 洋文さん (18期) 提供 1973年卒業 |

2016年9月 掲載 |

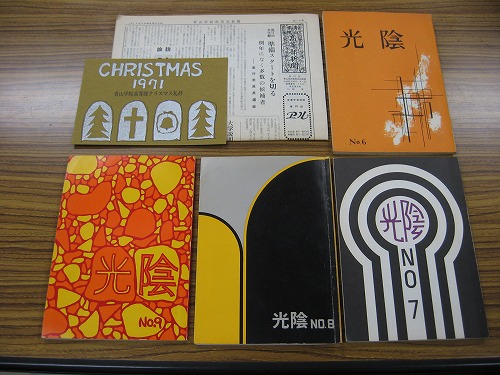

高等部新聞縮刷版

昭和43年(1968年)4月から 平成13年(2001年)3月までの発行分

高等部で化学実験のお手伝いをしていたら、高等部新聞の101号から200号までを収納した「新聞縮刷版」を書棚で見つけました。

私は18期なので、100号までの縮刷版は在籍中に配布されたので手元にあったのですが、200号の縮刷版(2001年3月迄)は見たことがありませんでした。

記念すべき101号では18期の生徒会のスタートの記事でした。

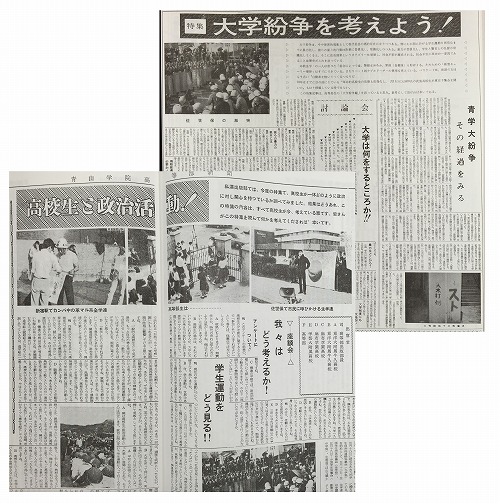

当時はいわゆる「学生運動」が非常に盛んな時で、新聞にもそれらに関する記事が多く見られました。

紙面では青学の大学紛争を解説しています。

青学の場合は、「食堂料金の値上げ」が発端だったとは。

当時は大学と高等部の間(当時の北校舎の北側)に、背丈の2倍ほどの鉄製の壁が作られ、通り抜けが遮断されていましたね。

内容を読み返してみると、高等部の生徒にも政治への不満が強く反映されていた時代だったことが分かります。 |

この年から文化祭開催日までの、カウントダウンボードを昔の正門を入った左側横の、生徒会館2階のテラスに掲げていたのを思い出します。

この精神は現在も続いているようで、新校舎の玄関を入った正面に同じようなカウントダウンボードが設置されています。

生徒会の研修は軽井沢の追分寮で現在まで、面々と続いています。結構まじめに取り組んでいたように思いますが、何を話し合ったかまるで覚えていません。

この研修とは別に、現在ではどの学校でも当たり前になってきている、セーターによる簡易制服の採用について議論し、この冬から全国のトップを切って導入されたことが思い出されます。 |

| 高等部新聞でこのようなことを取り上げていても、特におとがめがなかった時代なんですね。 |

この当時の修学旅行は、北部九州一周の旅でした。

東京駅から昭和39年10月に新大阪まで開通した新幹線に乗り、そこから先は夜行寝台だったようですが、記憶は定かではありません。

この記事によると大分まで寝台で行き、最初の目的地は高崎山の猿の見学だったようで、その後別府の地獄めぐりに行った様で、コース設定の古さを感じます。

当時は1学年が10クラスあったのですが、この廻り方をしたのが半分で、残りの半分は全く逆の廻り方をしたと思います。

一番の思い出は、大浦天主堂で突然Y君が指揮を始めて、讃美歌106番(♪あらののはてに…)をHR全員で大合唱したことが鮮烈に残っています。

|

ここから、北校舎前にあった噴水池に住んでいた亀とかそうではないとか、色々言われていた「阿Q」の、「いちごんはんく」の登場です。

何で我々は18期生なのに阿Qは二十一世なのか疑問ですが、毎号生徒を覚めて俯瞰していた感じが良かったですね。Fさんご苦労様でした。

生徒会長選挙に際に、18期が初めて毎朝ビラを配ったことが書かれていますが、懐かしいですね。

これを読んでいて、土曜日は午前授業があったようですが、思い出せない…。

|

|

|