| 河崎(河崎) 早春さん (21期) 提供 1973年卒業 | 2016年4月 掲載 | |

| 光陰8号から 「HRだより」 を抜粋しました。 1年生・・・22期 2年生・・・21期 3年生・・・20期 今も昔も、クラスの個性は様々です。

|

クリックでファイルが開きます |

| 田中 昭雄 先生 1982年卒業 30期HR34担任 | 2014年8月 提供 | |

| 1979年(昭和54年)11月14日 30期生の1年担任の生徒全員わが家でL・H・Rをやるというこになりそれも面白かろうというわけ、実行したことです。 その頃の私の家は学院から歩いて15分という近い所でしたので、集まって何かをするというよりも、原宿の歴史でも話せばいいかな。また隣が原宿教会でしたので古い会員としてその話でもと思ったのです。 しかし前もって妻と話したところ何を食べてもらったらいいかという事で思案投げ首。結局「お汁粉」「ミカン」「センベイ」それもお代り充分ということになり、その準備に大変だった事がいまだに忘れられません。 話は取りやめ、写真を撮るなんてとてもできなかったです。今思えば残念なことでした。 高等部在任36年間のうちこんなことは初めてでした。

|

||

| 前田(檪木) 美智子さん (14期) 1966年卒業 | 2014年6月 提供 |

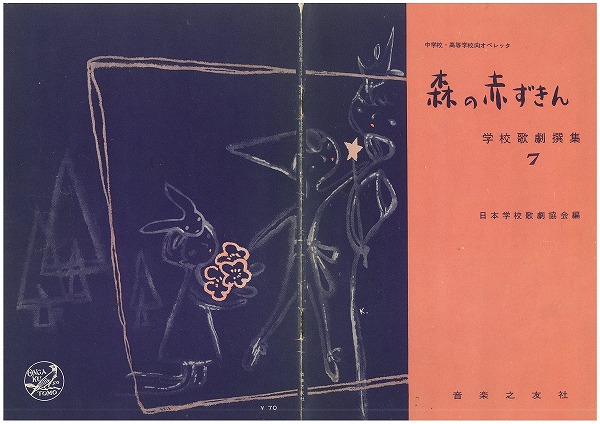

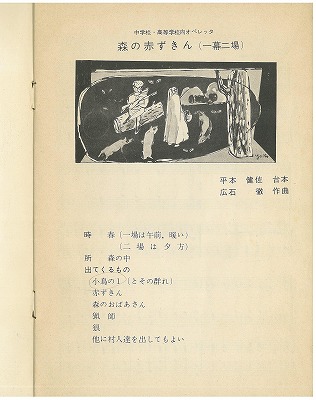

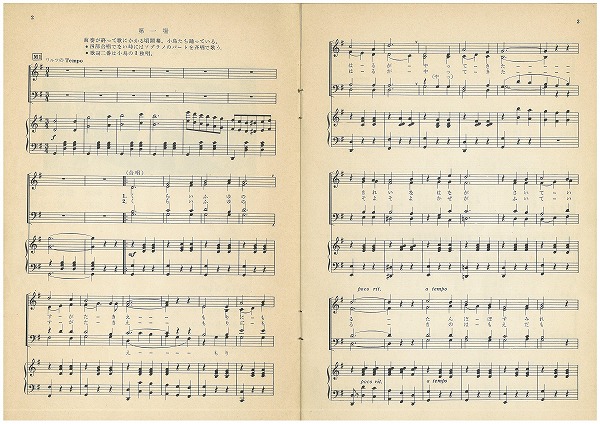

| 14期HR13の思い出です。 1963年4月に高等部入学、翌年もうすぐ1年が経つという時に、13期と14期との合同で『三年生を送る会』が催されました。東京オリンピックが行われた年です。 14期HR13の私たちは13期のHR23と一緒にオペレッタ『森の赤ずきん』を上演することになり、宮益坂にあるサイトウ楽器(当時は1階に楽譜も置いてありました)で楽譜を買いました。一冊70円でした。 |

|

|

|

| 私たちが高等部に入った1960年代は教育制度が改正され、他の学校でも様々な試みがなされていたようです。私達のHR13は選択科目に音楽を選んだ者達だけで出来たクラスです。これも珍しかったようですが、2年生時には将来の進路に備え、コース制が試行されました。倉長久

部長先生がアメリカからお帰りになって直ぐだったこともあると思われますが、アメリカのドラマにあったように、一人一人がロッカーの鍵を持ちます。一度はクラスに集まり、HR朝会がありますが、その後はそれぞれの教科が行われている教室に出かけて行き、教科書、ノートをテープ紐のバインダーで縛り、それを抱えて、クラスがバラバラになって行くという経験をしました。高等部門のすぐ左脇に、『ロッカールームが地階、上は食堂という建物』が建ちました。お昼は定食が2種類あり、午前中にもおにぎりが売られたことは食欲旺盛な私達には嬉しい事でした。 PCが無い時代、コース別クラス編成には全校生徒の希望選択科目、一般教科目、先生の数、教室の数をパンチカードを使い、仕訳するという、大変な作業がされていた訳です。コース制は私達には物珍しく、少し大人になったという意識が芽生えましたが、卒業してすぐに廃止されたのは問題が多く有ったということでしょう。高等部30年史に様子が記述されています。 担任は小林貞子先生。音楽を通し、何となくひとかたまりになった所為でしょうか、やんちゃな1年生でしたので様々な問題も起こしました。夏のオリエンテーションでは男子生徒が女子生徒のスカートを借りてダンスをし、倉長部長先生からお叱りを受けました。担任の小林先生、音楽の越谷達之助先生には叱られもしましたがかばってもいただき、67歳になる今もなお、クラス会が頻繁に行われていて、半世紀以上の付き合いとなります。 |

|

|

|

| 『森の赤ずきん』は音声をテープレコーダーに録音し、本番は口パクとし、声がきちんと舞台に流れるようにもしました。人前で歌ったことや踊ったことの無い私達です。一生懸命に練習しました。 次の年、2年生になり、新入生を迎える会で、もう一度やって欲しいとのリクエストがあり、クラス替えになっていたのにも関わらず上演しました。 一緒にオペレッタを練習したHR23の先輩の中に、後に世界的に有名になった川崎 燎さんがいました。素敵な方でギターを常に持っていたイメージがあります。赤ずきんの中で歌われた数々の歌はいまでも覚えています。本当に懐かしいスクールデイズです。 |

|

|

|

| |

|