11.移動運用その24/埼玉県所沢市荒幡富士(2004.11.23)

勤労感謝の日。ちょうど東京UHFコンテストが開かれるというのでまたまた移動運用。

勤労感謝の日。ちょうど東京UHFコンテストが開かれるというのでまたまた移動運用。

今回は東京都と埼玉県境にある荒幡富士という人工の山に移動する。江戸時代、各地にミニ富士を創るのが流行したらしい。荒幡富士はその一つだ。

東大和市多摩湖の北、西武ゴルフ場の脇に位置し、「トトロの森」としても有名な場所。西武狭山線下山口駅で下車し荒幡富士のある浅間神社へと歩く。結構道が入り組んでいて解りにくい。農地の残る住宅街を抜け、森の中を進むと小高い丘を発見。更に進むと境内の中心にその山はあった。

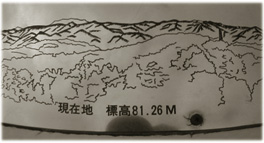

こじんまりとした「登山道」を登ると眺望が大きく開けた「山頂」に出る。標高は119、4m。周りに視界を遮る物がないので実際の標高以上に高さを感じる。

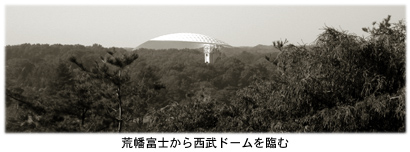

北には小手指の市街地、西には西武ドームの白い屋根が見える。陽射しも温かく非常に心地よい。

午前11時頃より運用を開始。16時頃までに50MHz13局(CW3局)、430MHz28局(FM21局、CW7局)と交信。430MHzはコンテストでの交信が殆ど。因にアンテナは50MHz用のダイポールを兼用したが取りあえず支障はなかった。

FT817電源問題はディスカウントショップで安い単3アルカリ電池16本を購入し電池交換しながら凌ぐ。それでも0.5w運用で5時間も持たぬ。

運用中、特定小電力無線の移動を目的とした無線家が登ってきた。たまたまこの日は特定小電力無線有志のイベントがあったらしい。また此所はCBや特小の移動ポイントとしても有名。一言二言声を掛け合う。

好天の休日のため、他にもハイカーが何人も登ってきて「山頂」は常に賑やかであった。

17時を過ぎると流石に人陰も少なくなり夕日が西武ドームの向こうに沈んでいく。暗くならない内に撤収開始。

17時を過ぎると流石に人陰も少なくなり夕日が西武ドームの向こうに沈んでいく。暗くならない内に撤収開始。

犬の散歩が目立つ。

| 周波数(MHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |

| 77.7 | FM入間 |

|

| 78.2 | 武蔵野FM |

|

| 79.0 | 多摩レイクサイドFM |

|

| 83.4 | 世田谷FM |

|

| 83.8 | 調布FM |

|

| 84.2 | FM西東京 |

|

10.移動運用その23/東京都青梅市御岳山(2004.11.20)

秋深まる中、東京地方の移動運用メッカ、御岳山に登る。

秋深まる中、東京地方の移動運用メッカ、御岳山に登る。

高尾山よりも標高が高く、電波の伸びは都内近郊で最もよいロケーションなのではなかろうか。高尾山の場合は比較的神奈川方面の伸びがよいが、御岳山では都内23区内方面が開けている。

秋晴れの朝、午前8時過ぎ自宅を出てJR中央線で立川へ。そこから青梅線に連絡し御嵩駅まで向う。休日には新宿から直通列車も出ている。御嵩駅からはバスに乗り約10分でケーブルカー麓駅へ。そしてケーブルカー、リフトを乗り継ぎ運用場所の展望休憩所に到着。さすがに時間は掛かるが眺望は抜群だ。

因にケーブルカー山頂駅近くには無線運用が出来る貸しバンガローがあるそうだ。一度は利用してみたい。

さて、例年ならもう紅葉は終わっている頃なのだが、暖冬の影響でなおもカエデやイチョウが鮮やかに色付いていた。

無線運用は正午頃から休憩を挟み、16時過ぎまで。交信局数は50MHz16局(内CW3)、144MHz14局の計30局。

無線運用は正午頃から休憩を挟み、16時過ぎまで。交信局数は50MHz16局(内CW3)、144MHz14局の計30局。

FT817で0.5W運用のため、あまり稼ぐことは出来なかった。FT817の電源問題は何とかせねばなるまい。

さて、此所でもFM局チェック。

ロケーションがよいため、ラジオをちょっと動かしただけでも入感する局が入れ代わったりして微妙である。以前には受信出来たかつしかFMがなぜか入らず、代わりに葉山のCFMが聴こえてきた。

17時前に撤収開始。麓のバス停に着く頃はすっかり暗闇に。ふと頭上を掠める影が。よく見るとムササビであった。

此所が東京である事を一瞬疑ってしまった。

| 周波数(MHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |

| 77.7 | FM入間 |

|

| 78.2 | 武蔵野FM |

|

| 78.9 | 湘南ビーチFM |

|

| 79.1 | 川崎FM |

|

| 82.8 | 鎌倉FM |

|

| 83.4 | 世田谷FM |

|

| 83.8 | 調布FM |

|

| 83.9 | FM相模原 |

|

| 84.3 | FM江戸川 |

|

使用RX/YAESU FT817 使用アンテナ/ミズホ製簡易6mDP

9.移動運用その22/東京都日野市新坂西橋(2004.11.7)

この日は、例の夜景サイトから移動地を選ぶ。

この日は、例の夜景サイトから移動地を選ぶ。

JR日野駅に程近い中央高速道路に掛かる歩道橋、そこが新坂西橋。その脇に眺望の利く場所があるという。

地勢的には都立滝山公園や生田緑地にある枡形山展望台と同じく、多摩川河岸段丘上の都心方面を見下ろす高台だ。

午後三時半、中央線JR日野駅を降りて、中央高速道沿いを歩く。

この辺りの中央高速道路は河岸段丘を半地下のように貫き、その丘と丘の間は逆に高架で繋がっている。

駅から新坂西橋までは直線だと大した距離ではないが、道が入り組んでおりルートも定まらない。闇雲に進むとフェンスがあったり通行止めだったりと難義の連続。結局最後は急な薮の坂を這い上がるはめに。

息を切らして坂を登り終えると視界にはアスファルトの道が・・。

息を切らして坂を登り終えると視界にはアスファルトの道が・・。

やっと駅から30分近く掛かって新坂西橋へ着いたのである。

この周辺は以前は畑だったらしいが、今は分譲住宅の造成中らしく建物の基礎がいくつも並んでいた。

さて、目的の新坂西橋脇広場は雑草だらけ。粗大ゴミまで放置され、お世辞にも綺麗とは言えぬ場所。どうやら夜景サイトで紹介されている時期からするとかなり荒れてしまったらしい。大きな木が唯一救いか?

ただ眺望は良く、眼下に広がる中央高速の雄大な陸橋は絶景である。

午後4時頃運用開始。時間が遅かったので出ている局は余り多くない。当日は千葉コンテストが開かれていたが、殆どの局は撤収した後のようだ。

結局1時間程で3局SSBのみの交信で終わる。ただロケーションは良いので1Wでも底底飛んでくれそうだ。因に本日はFT690Mk2の方を使う。

FMラジオのほうもチェック(下図参照)。多摩、調布、田無、世田谷のコミュニティーFMがイヤホーンアンテナでも良好に受信出来た。

午後5時を過ぎるととっぷりと日が暮れた。

午後5時を過ぎるととっぷりと日が暮れた。

周りに照明がないので真っ暗だ。但しその分夜景は綺麗。中央高速を走る車のテールランプが幻想的。

午後5時半、撤収を開始。この暗さでは往路のように薮の中を下るのは危険なので橋を渡って反対側の住宅街の中を進む。

すると何の事はない。5分程で大きな道に出ると、すぐに日野駅行きのバス停があるではないか。日野駅から京王市内巡回バスで2番目「日野第三小学校前」で降りれば簡単に行けるのであった。おそらく全行程15分も掛かるまい。

正に「急がば回れ」である。

| 周波数(MHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |

| 77.6 | FM多摩 |

|

| 83.4 | FM世田谷 |

|

| 83.8 | 調布FM |

|

| 84.2 | FM西東京 |

|

使用RX/YAESU FT690Mk2 使用アンテナ/ミズホ製簡易6mDP

8.移動運用その21/埼玉県比企郡滑川町森林公園(2004.10.23)

晴天に恵まれた休日、ハイキングを兼ねての移動運用に出掛ける。

晴天に恵まれた休日、ハイキングを兼ねての移動運用に出掛ける。

場所は、埼玉県比企郡滑川町にある国営武蔵丘陵森林公園。

池袋駅から東武東上線急行に乗り1時間程で森林公園駅へ。そこからシャトルバスで約10分で着く。南北4Km東西1Km、標高40〜90mの人工の森林で造られた広大な公園である。

南のゲートから進入してしばらく北上すると展望広場という場所に出る。隣接するレストランの屋上に展望台があったのでここで運用開始。標高は80m程。この公園内では比較的高い。

ここからだと秩父連山が綺麗に臨める。ただこの場所は無線運用地としては高度がなく電波の飛びは期待出来ない(但しこの森林公園内には「山田城跡」という史跡もあるので、比較的眺望が利く地帯であることは確かだろう)。例によってFT817を0.5w運用なので尚更である。

ここからだと秩父連山が綺麗に臨める。ただこの場所は無線運用地としては高度がなく電波の飛びは期待出来ない(但しこの森林公園内には「山田城跡」という史跡もあるので、比較的眺望が利く地帯であることは確かだろう)。例によってFT817を0.5w運用なので尚更である。

ハイキングのついでということもあり、昼時の1時間のみの運用。そのため交信は6局(SSB4、CW2)だけ。主に北関東や山梨の山岳移動の局との交信に限られた。

無線を終え、更に森林公園を北に歩く。自然林に近い森や池が巧みに配置されており、思いのほか広く感じられる。ハーブ園や街路樹見本園等があり興味深い。特定小電力無線で連れの知人と連絡を取り合うが、平坦な地に加え障害物が多く、1kmも離れると交信が出来ない。

閉園の午後5時、北門に達し帰途のバス停を捜す。しかし往路の南門とは異なり森林公園直通のバスがない。かなり歩いて国道407号まで行き、東松山駅行きの路線バスを待つ。結局、往路の3倍くらいの時間が掛かってしまった。

帰路途中、東上線志木駅近くの中華料理屋で夕食中にグラッとくる。

かなり縦揺れが大きいので直下型かなと思ったら新潟中越が震源だとラジオが告げる。思ったより遠い。

地震があと数時間早かったら無線運用中に起こっていたかも。はたしてこのFT817はこのような災害時に何か役に立つのかと考えてみた。

だが消費電力の効率の悪さからして、モービル運用でもない限り大して役には立つまい。結局はあくまで趣味の無線機止まりか?

使用RX/YAESU FT817 使用アンテナ/ミズホ製簡易6mDP

7.浜松ペディション/静岡県浜松市アクトシティー展望回廊(2004.10.3)

10/3、航空自衛隊浜松基地で行われる航空祭見学のため新幹線で浜松に出かける。

10/3、航空自衛隊浜松基地で行われる航空祭見学のため新幹線で浜松に出かける。

ちょうど浜名湖浜博の期間限定イベントFMが10/11まで出ているのでその受信も兼ねての遠征。

また、浜松駅前には高さ185mのアクトシティー展望室があり、FM遠距離受信も期待出来そうだ。

更には東海道沿線には数多くのコミュニティーFMがあり、新幹線内からの受信も試みたかった。

さて、当日はあいにくの雨。東京駅午前6時23分発東海道新幹線「こだま441号」に乗り込む。約2時間弱で浜松に着く予定。

窓側の座席に座るといつものラジオSONY-SRF-M100を出してCFM受信に備える。

ところが厄介な事に気がついた。FM放送バンドの低い方には、JRの車内音声サービスの微弱FM電波が出ている。それもCFMの周波数と重なっているのだ。これでは沿線のCFM局が受信出来ない。陸側の座席だったのがまずかったのか?取りあえず行きは沿線CFM受信を諦める。

午前8時21分に浜松着。航空祭会場行きシャトルバスに乗り込む。

すぐに89.7MHzに浜名湖浜博FM「FMのたね」が良好に入感してきた。30分ごとに交通情報を入れてジングルやIDも頻繁に出るので確認しやすい。

浜松基地に着いたのは午前9時前。雨は激しく降っており、殆どの展示飛行はキャンセル。メインの米空軍アクロバットチーム「サンダーバーズ」も雨の中で佇むのみ。遥々遣ってきてこれでは報われない。元々「サンダーバーズ」とは雷雲を呼ぶ伝説の鳥を意味する。

まあ伝説道りの空模様なのだからある意味「本物」を証明したことになるか。

まあ伝説道りの空模様なのだからある意味「本物」を証明したことになるか。

航空自衛隊の「ブルーインパルス」も午後になってスモークを吐いて帰ってしまった。

晴れていれば20万人近くの人が押し掛ける予想だったらしいがこの雨ではその半分もいなかったような。

とにかく、雨が降ってはただの飛行機展示会。

早々に飛行場を後にして、浜松アクトシティーに向う。

この超高層ビル最上45階高さ185mには展望回廊があり浜松一円が眺望出来る。入場料は大人500円。残念ながら天候が悪いため展望は利かない。反面、人も疎らなため気兼ねなくラジオ受信に没頭出来る。15時過ぎからFMDXを開始。

結果は下の表を参照。

豊橋、名古屋、三重方面のFM局が良好に受信出来た。南側の回廊で受信していたので反対側の北側であれば近畿、中部のFM局も受信出来たかも。

豊橋、名古屋、三重方面のFM局が良好に受信出来た。南側の回廊で受信していたので反対側の北側であれば近畿、中部のFM局も受信出来たかも。

ただこのフロアには展望回廊の他にスカイチャペルがあって結婚式の参加者と思われる人が群れていた。さすがに遠慮せざるおえない。

さて、17時半頃アクトシティーを撤収。浜松土産の「鰻パイ」を買い、帰りは上り東京行きの新幹線「こだま424号」に乗る。今度は海側の席に座る。それが幸いだったのか往路程車内サービスの微弱FM電波が強くなく、沿線のCFMを受信することが出来た。

JR静岡駅付近では76.9MHzFM-Hiを受信。この局は殆どJーWAVE中継なのだが、タイミング良く時報前の局ジングルを受信する事が出来た。

また、静岡〜新富士間では清水市の76.3MHzマリンパルが比較的長く入感。可聴範囲は広いようだ。Jリーグ地元のエスパルスを話題にしたローカル番組を放送しており、いかにも地元のCFMという雰囲気を味わえた。

更に77.7MHzのFMみしま、79.6MHzのFM熱海もその近辺駅停車中に受信。日曜の夜は比較的各局ともローカル番組が組まれており、確認も容易だった。ただ、「ひかり」や「のぞみ」だとあっという間に通過してしまうので沿線のCFM受信のためには、各駅停車の「こだま」が最適だ。逆に在来線では時間が掛り過ぎて効率が悪い。

20時半頃、JR東京駅に到着。一日中雨でびしょぬれ状態だったが、電波は天候に左右されないのが幸いか。

| 周波数(MHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |

| 76.1 | FMハロー(浜松) |

|

| 77.1 | ZIP-FM(豊橋) |

|

| 77.8 | ZIP-FM(名古屋) |

|

| 78.1 | FM三重(磯部) |

|

| 78.4 | K-MIX(浜松) |

|

| 78.9 | FM三重(津) |

|

| 79.2 | K-MIX(静岡) |

|

| 79.9 | RADIO-i(浜松) |

|

| 80.3 | K-MIX(掛川) |

|

| 80.4 | FM三重(尾鷲) |

|

| 80.7 | FM愛知(名古屋) |

|

| 81.3 | FM愛知(豊橋) |

|

| 81.8 | NHK津 |

|

| 82.1 | NHK浜松 |

|

| 82.5 | NHK名古屋 |

|

| 82.8 | NHK磯部 |

|

| 83.8 | (不明局) |

|

| 84.5 | NHK尾鷲 |

|

| 85.9 | K-MIX(島田) |

|

| 88.8 | NHK静岡 |

|

| 89.7 | 浜名湖浜博FMのたね |

|

今年も8/21〜22に東京ビックサイトで開かれたハムフェア−に出掛けてみた。

今年も8/21〜22に東京ビックサイトで開かれたハムフェア−に出掛けてみた。

例年と同じ西展示場の一角を使ったスペースでの開催。

日曜の午後から入場したが、人出は昨年と同じくらいか。企業ブースの衰退は相変わらずだがクラブブースに目立った衰えはない。ミズホ無線が復活していたのは嬉しい。

2年ぶりに新しいQSLカードをオノウエ印刷に入稿。ここのブースも最盛時に比べ半分程の大きさだ。

いつもと同じ馴染みのサークルを巡る。今回は知り合いと出会う機会が少なく、やや寂しかったが展示や配布物はいろいろ掘り出し物多し。「関東受信環境クリーン協議会」ブースでナック5のステッカーをゲット。「日本短波クラブ」ブースではAWRのスタッフが訪れてグッズを配っていた。

なぜか来年の愛知万博パンフが寂しげに置かれていたのは悲しい。

CQ出版物ではヨットマン堀江兼一氏の著書とVHF史の本を購入。1950年代の無線はロマンがあって好奇心を誘う。

一方で新製品無線機に関しては興味をそそるものがない。

昨年までよく展示されていていた特定小電力無線機もあまりみられないし。

アマチュア無線にもデジタルの波が押し寄せているようだが、ネットと無線の融合にどんな意味があるのかさっぱり解らぬ。

このことは毎年の様に記すのだが、確実に繋がる有線ネットにDXの醍醐味はないだろうし、大量のデータ送受信や自分の位置を確実に相手に予め知らせる事が出来たとしても、それを以て交信を確認しあうこと自体、無意味なような。ダウンロードの早さでも競うのだろうか?

これでは単なるネットサーフィンだ。

食事する前に満腹になってしまうようなもの。あるいは結果が解っている推理小説を読むようなものか?

そのうち、無線機が自分の意思と関係なく自動的に送受信をしてカードもネット上で交換してしまうだろう。ネットに繋がった時点でアマチュア無線はアマチュア有線となる。

アマチュア有線って?

1950年代の無線が面白そうだと感じるのは、やはり未知なるものへの憧れがあったのだと思う。

気紛れな地球大気と一体化し、無線を通じて地球の鼓動を感じる事。

ネットやデジタル化はそれとは無縁なのだ。もっとシンプルで単純な発想でアマチュア無線機を開発するメーカーはないものか?

デジタル化、オンライン化を謳う度にアマチュア無線機器業界が衰退していくのはなんとも皮肉。

このままではアマチュア無線機は、単にかさばる非高率な携帯電話末端と化そう。そんなものに大金を投じる者などいない。

電信も無線資格試験から外される情勢らしいが、どこかヘンだ。電信こそもっともアマチュア無線らしい交信手段であって、それがなくなればアマチュア無線も必要なかろう。

電話で有線なら誰でも出来る。

発想の転換なしにアマチュア無線の未来はないと感じたのは自分だけか?

5.移動運用その20/埼玉県狭山市稲荷山公園(2004.7.19)

猛暑が続く中、今日は6m電信でのエスカルゴコンテストに参加。

猛暑が続く中、今日は6m電信でのエスカルゴコンテストに参加。

埼玉県狭山市にある稲荷山公園という場所に移動する。

ここは航空自衛隊入間基地の滑走路北端に位置し、入間川河岸段丘の南の頂にあり北に大きく開けた場所。

西武池袋線稲荷山公園駅を降りて車道を北西に10分程歩くと狭山市の給水塔が見えてくる。その先にこじんまりとした展望広場が稲荷山公園だ。

標高はそれほどでもないが、北に遮るものがなく眺望はよい。

眼下に入間川を望み、遠くには秩父山系が連なる。

戦前からこの公園はあったらしく、昭和初期の様子が案内版に記されていた。

戦前からこの公園はあったらしく、昭和初期の様子が案内版に記されていた。

眺望の利く場所に木製のベランダが設置されていたが、この炎天下では日干しになってしまう。

仕方なく脇の木陰で運用開始。

周りの樹木にはセミ時雨、盛んにマルハナバチが飛び回っている。時々入間基地にランディングする航空自衛隊の輸送機C-1が飛来するのも一興。

結局、3時間弱で10局程(SSB4局/CW6局)の交信であった。

群馬、栃木方面の移動局が多かったが、こちらからのCQには応答無し。やはり標高がないのがネックか?

FMラジオのほうは、北方に開けているためイヤホーンアンテナでも76.7MHzのFM群馬草津、84.4MHz

レディオベリー葛生など10w級の中継局が受信出来た。

FMラジオのほうは、北方に開けているためイヤホーンアンテナでも76.7MHzのFM群馬草津、84.4MHz

レディオベリー葛生など10w級の中継局が受信出来た。

因にこの公園では以前、FM入間のスタッフさん達と花見をした事がある。やたら寒い日で難義であったが夜景が綺麗で幻想的であった。

| 周波数(MHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |

| 76.1 | インターFM |

|

| 76.4 | ベリーFM(宇都宮) |

|

| 76.5 | インターFM(横浜) |

|

| 76.7 | FM群馬(草津) |

|

| 77.1 | 放送大 |

|

| 77.5 | ナック5(秩父) |

|

| 77.7 | FM入間 |

|

| 78.0 | BAY-FM |

|

| 78.6 | FM富士 |

|

| 78.8 | 放送大(前橋) |

|

| 79.5 | ナック5 |

|

| 80.0 | 東京FM |

|

| 80.3 | NHK宇都宮 |

|

| 80.7 | NHK千葉 |

|

| 81.3 | J-WAVE |

|

| 81.6 | NHK前橋 |

|

| 81.9 | NHK横浜 |

|

| 82.5 | NHK東京 |

|

| 83.2 | NHK水戸 |

|

| 83.5 | NHK秩父 |

|

| 84.4 | ベリーFM(葛生) |

|

| 84.7 | 横浜FM |

|

| 85.1 | NHK浦和 |

|

| 86.0 | NHK三ヶ峠 |

|

| 86.3 | FM群馬(前橋) |

|

使用RX/YAESU FT690Mk2単体 使用アンテナ/ミズホ製簡易6mDP

.移動運用その19/千葉県木更津市東京湾アクアライン海ほたるパーキング(2004.5.3)

GW恒例東京コンテストと有志クラブ員による特定小電力無線遠距離交信実験のため移動運用を実施した。

GW恒例東京コンテストと有志クラブ員による特定小電力無線遠距離交信実験のため移動運用を実施した。

今回の移動場所は東京湾アクアライン「海ほたる」パーキング展望デッキ。此所には過去2回移動した事があるが、7〜2エリア方面の山岳移動等とよく交信出来るポイント。標高がゼロに近いが、反面周りに遮るものがないため比較的電波の飛びはよいかも。

午前10時頃JR川崎駅バスターミナルより木更津行き高速バスに乗る。「海ほたる」パーキングまで往復2100円程。当日はGW中こともあって東京湾横断トンネル内は渋滞し、のろのろ運転。「海ほたる」まで約1時間も要した。なお、トンネル内でAMラジオを聴いていると比較的短いサイクルで交通情報アナウンスが割り込んでくる。

お昼前にすでに満車状態の「海ほたる」パーキング。観光客でごった返す中、展望デッキの脇で運用開始。

小雨も降ってくるあいにくの天候。視界も悪く対岸の風景も見えない。

そんな中、東京コンテストでは15時までに50MHzにて38局(内CW18局)と交信。0.5Wでの運用ではこんな程度であろう。

一方、特定小電力無線移動交信実験の方だが、一昨年、昨年に続いて筑波山との交信に成功。また日高市物見山、千葉ポートタワー等の移動局とも交信出来た。

一方、特定小電力無線移動交信実験の方だが、一昨年、昨年に続いて筑波山との交信に成功。また日高市物見山、千葉ポートタワー等の移動局とも交信出来た。

16時頃、無線を終えて「海ほたる」パーキングを見学。天候も回復し青空も見えてきた。

売店には木更津の海産物やらが並ぶ。「うみほたる」限定土産も結構ある。特製マーブルチョコやお約束『海ほたるにいってきました』という菓子が山積みにされて飛ぶように売れていた。24時間営業のファミレスもあって便利だ。

が、あくまで此所は自家用車で来る場所。17時に川崎駅行きの路線高速バスに乗ったのだが、これだけ人で混雑しているのにこのパーキングから乗車したのは自分を含めて僅か2人であった。

自動車がないと時間が限定されてしまうのが残念な場所でもある。

| 交信成功区間 | 交信距離 |

| 海ほたる−つくば市筑波男体山 | 87.06km |

| 日高市日和田山−つくば市筑波男体山 | 80.35km |

| 千葉ポートタワー−日高市物見山 | 80.03km |

| 海ほたる−日高市物見山 | 71.64km |

| 北川辺町新三国橋−日高市物見山 | 47.28km |

| 北川辺町新三国橋−つくば市筑波男体山 | 37.00km |

| 海ほたる−千葉ポートタワー | 25.24km |

| 越生町傘杉峠−日高市物見山 | 6.19km |

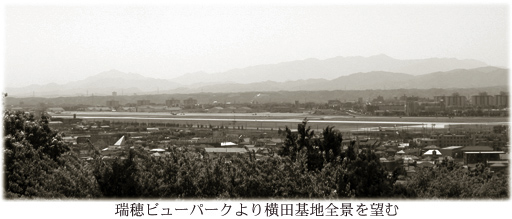

3.移動運用その18/東京都西多摩郡瑞穂町瑞穂ビューパーク展望台(2004.4.29)

好天に恵まれたゴールデンウイーク初日、ALL JAコンテストに参加するには絶好の移動運用日和だ。

好天に恵まれたゴールデンウイーク初日、ALL JAコンテストに参加するには絶好の移動運用日和だ。

さて、移動地を選定する時、最近は夜景スポット紹介サイトを参考にする。夜景が綺麗ということは眺望が利くということ。必然的に電波の飛びが良いはずだ。自分のような電車徒歩中心の即興QRP移動運用だと出来るだけ都心に近くてアクセスがよく、また人知れず興味深い移動地を探し出せるかがポイント。夜景スポットはそんなイージーな移動運用にぴったりの場所でもある。

今回も例に習って夜景スポットサイトに紹介されていた場所から選定した。

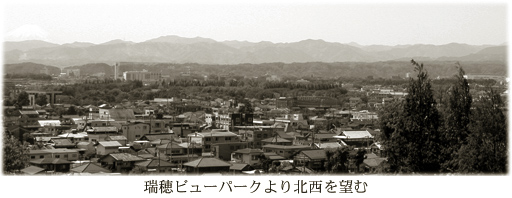

東京都下北西部に位置する瑞穂町。その自治体施設である瑞穂ビューパークだ。

狭山丘陵南側の丘に展望広場が設置されているという。実に興味深い。

早朝JR中央線青梅線乗り入れの休日快速に乗り、一路拝島へ。そこでJR八高線に乗り換える。

早朝JR中央線青梅線乗り入れの休日快速に乗り、一路拝島へ。そこでJR八高線に乗り換える。

首都圏では珍しい単線路線。一時間に2本位しかない運行表を眺めていると暑さを感じ始めた。朝は比較的涼しかったのでセーターと迷彩ジャケットを羽織ってきたのだが、雲一つない陽射しに気温がどんどん上がってきた。

暫くしてやっと高崎方面行き4両編成程の電車がやってきた。ステンレス製の最新車両だ。さすがに電化された後はディーゼルカーは走っていないらしい。車内は結構混んでいる。この際だから車両の最後尾で車窓から線路を眺める事に決める。

八高線沿線は実に情緒溢れる風景が多い。単線だからまるで軽便鉄道のよう。

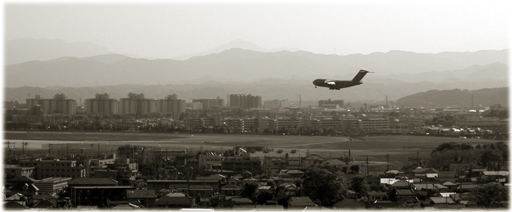

拝島を出ると暫くして米軍横田基地の側を通る。滑走路の延長上直下の部分はかつてトンネルの様になっていたが、電化の際に天井が取り払われてしまったようだ。10分程で最寄り駅箱根ヶ崎に到着。ホームは改装作業中らしく工事のやぐらが組まれていた。情緒ある駅舎がなくなりそうで寂しい限りだ。

駅から出るとすぐに目的地の瑞穂ビューセンターの展望塔らしきものが望める。萌える樹木が清々しい街路を歩いて15分程で、その丘の上に建つ施設に到着。此所は町営の市民施設らしく、グラウンドや公会堂が整備されている。まだ完成してそれ程時が経っておらず施設は綺麗だ。だが休日にも拘わらず人は疎ら。この情況は都内に新築された高層区役所と事情が似通っていて興味深い。

展望広場の入り口が解りにくく暫く右往左往する。やっと見つけた入り口は時計塔の螺旋階段。やっとのことで辿り着いたのが正午前であった。その展望広場というのは、単に建物の屋上を開放しているだけのこと。殺風景で寂しい場所だが、反面、眺望は素晴らしい。

狭山丘陵の上に建っているだけに絶景である。好天のため多摩川を挟んだ秩父から多摩、丹沢の山々のパノラマが広がり、富士山もうっすらと見えていた。

狭山丘陵の上に建っているだけに絶景である。好天のため多摩川を挟んだ秩父から多摩、丹沢の山々のパノラマが広がり、富士山もうっすらと見えていた。

何よりも眼下には横田基地の滑走路が一望出来るのだ。

離着陸する米軍機が目の前を通過していくのが手に取るように傍観出来る。航空ファンとしても絶好のビューポイントだろう。こんな絶景ポイントなのに訪れる人は疎ららしい。残念ながらこの広場は午後5時で閉鎖されてしまうので夜景を見る事は難しいが隠れた絶景ゾーンである事は確か。

さて、この絶景独占状態で移動運用を開始する。

問題のFT-817にミズホの6m簡易DPを接続して交信を試みる。

今回はロケーションが良いので各局の信号がバンバン強力に飛び込んでくる。だがやはりCQに答えてもなかなかコールバックがもらえない。0.5Wしか出せない以上に、FT690Mk2よりも飛びが悪いように思える。前回1時間程移動した際に使用した電池があっさり消耗してしまったので交換する。この電池蓋を開けるのにも難儀する。薄いカード状のものを蓋と本体の間に差し込まないとうまく外れてくれない。 電池を交換し、アンテナの位置等を変えてみるとようやくコールを拾って貰えるようになった。こちらのCQにも応答する局も出てきた。出力は相変わらず0.5Wのままだが、電池が新しくなった事で何か改善したのだろうか?結局16時までに全55局とQSO(SSB29、CW26)。

電池を交換し、アンテナの位置等を変えてみるとようやくコールを拾って貰えるようになった。こちらのCQにも応答する局も出てきた。出力は相変わらず0.5Wのままだが、電池が新しくなった事で何か改善したのだろうか?結局16時までに全55局とQSO(SSB29、CW26)。

さて、このFT-817はFM放送も受信出来る。しかしモードがなぜかFMワイドに固定されていて(設定変更出来るのかよく解らない)混変調に弱く、DXには耐えられない。ここでもちょっと試してみたが至る所にナック5の「お化け」が出て使い物にならず。何だか肝心な部分がチープに作られているようで残念。結局今回はFMDXは出来ずに終わる。

16時過ぎに瑞穂ビューセンターを撤収。郊外ののんびりした光景を見ていると何だか安らぐ。

駅に着くとタイミングよく八王子行きの電車がやってきた。帰りも込み合っている。そういえば多摩都市モノレールが将来この箱根ヶ崎まで乗り入れると聞いたが需要はあるのだろうか?

それはさておき、夕景の中を進む八高線は絵になる。多摩川や浅川を単線で渡るのは実に美味しい風景だ。

17時少し過ぎ、八王子に到着。行楽客で混雑するJR中央線で帰途に就く。

使用RX/YAESU FT817単体 使用アンテナ/ミズホ製簡易6mDP

2.移動運用その17/東京都新宿区戸山公園箱根山(2004.3.28)

先日、新しいリグを購入。

先日、新しいリグを購入。

八重洲のFT-817というポータブルオールモード機だ。

メインリグとしては開局時に購入したFT690Mk2以来2台目の無線機。1.8MHz〜430MHzをフルモードでカバー。これまで50MHzと7MHzCWQRPのみだった運用可能周波数が一気に広がった。といってもアンテナが未だ整備されておらず、当分の間はこれまで通りのバンドにしかQRV出来ないが。

さて局免の変更も完了したのでそのFT-817試験運用も兼ねて近場で移動運用することにした。

場所はJR山手線の周内でもっとも高い山といわれる新宿区戸山公園内にある箱根山。地下鉄東西線早稲田駅下車徒歩10分位。

団地に囲まれた公園の中にこんもりとした丘が聳えている。といっても公園の樹木や高層住居に囲まれ殆ど眺望はきかずロケーションとしてはあまりよくない。桜満開の季節がら公園のあちこちで花見の宴会が開かれていた。

さて、さっそくFT-817に付属のロッドアンテナを取り付け運用開始。

電池はアルカリ単三を8本使用するのだが2.5W送信で運用するとあっという間に電池を消耗してしまい実用に耐えない(設定によっては最大5W送信可能だが電池での運用は実質無理)。5分も送信してるとすぐに電池の容量表示ランプが半滅するほど燃費が悪い。

仕方なく0.5Wで運用するが、この付属のロッドアンテナではまったく飛んでくれない。相手の電波がRS59で受信出来ても、こちらの電波は届かないのだ。結局1時間程の運用で50MHz3局(SSB2、CW1)、144MHz1局のみのQSOで終わる。

仕方なく0.5Wで運用するが、この付属のロッドアンテナではまったく飛んでくれない。相手の電波がRS59で受信出来ても、こちらの電波は届かないのだ。結局1時間程の運用で50MHz3局(SSB2、CW1)、144MHz1局のみのQSOで終わる。

これまで18年間使っていたFT-690Mk2と比べ不満が残る。

従来のFT-690Mk2は単2乾電池9本を使い、重くて容積もかさばったが、マンガン電池でも1W送信ならば5〜6時間の移動運用にも十分耐えられたし付属のホイップアンテナでもそれなりに飛んでいった。

しかしこのFT-817は消費電力が大きい上に、付属アンテナでは飛んでくれず、若干期待外れ。

ホームにて外部アンテナを接続した運用だと、FT690MK2と比べ遜色ない性能を発揮するのだが、ポータブル運用だと不安が付きまとう。オプションのニッカド充電電池パックを導入しないとマトモな移動運用は望めないかも。

ただ、FT690MK2に比べ、小型軽量、更にはHF〜UHFオールモードという点では大きく勝っているので、まだまだ慣れない部分で戸惑うが今後使いこなしていけば十分性能を発揮してくれるだろう。

使用RX/YAESU FT817単体 使用アンテナ/付属ロッドアンテナ

1.移動運用その16/横浜市磯子区円海山(2004.2.11)

2004年最初の移動運用は、横浜市の円海山。

2004年最初の移動運用は、横浜市の円海山。

ここも移動運用のメッカと言われているが、来たのは初めて。

JR東京駅から東海道線で横浜駅へ。そこから根岸線に乗り換え洋光台駅に向かう。さらに市営バス港南台駅行きに乗り「環境センター」で下車。そこから徒歩で円海山に登る。登ると行っても舗装された団地沿いの歩道を行くので登山とは程遠い。

いずれにせよ、都内からだと乗り換えが多く、面倒だ。アクセスは悪い。また「円海山」という明確なバス停や公園がある訳ではないので解りづらい。とりあえず鉄塔の見える丘をめざして歩くだけ。

しばらく行くと、やっとハイキングコースらしき歩道に出る。樹木に囲まれ見通しは良くないが、とりあえず道端の休憩所で運用開始。

建国記念日の祭日というのにバンドは静まり返っており、交信の相手を捜すのに一苦労。都内から離れているのでラグジューすら聞こえない。移動地のメッカの筈なのに寂しい限りだ。

結局、13時半から2時間程度で3局のみのQSO(SSB2、CW1)で終わる。

なお、FMDXはFM送信所の近くのため、FMバンド内混変調を起こしDX不可。今回はパスした。

帰り、根岸線の車窓から、廃線になった東急東横線の桜木町〜横浜間の線路を眺める。すでに錆が浮き出ており、廃虚の気配が忍び寄る。

使用RX/YAESU FT690Mk2単体 使用アンテナ/ミズホ製簡易6mDP